「落ち着け、そしてよく狙え!

お前はこれから一人の人間を殺すのだ」

彼の最後の言葉が、躊躇う処刑者へ向けられた

Ernesto Rafael Guevara de la Serna

1928~1967

「イルディタ、アレイディタ、カミーロ、セリアエルネストへ

この手紙を読まねばならないとき、

お父さんはそばにはいられないでしょう。

とりわけ、

世界のどこかで誰かが不正な目にあっているときいたみを感じることができるようになりなさい。

これが革命家において、最も美しい性質です。

いつまでも、子どもたちよ、

みんなに会いたいと思っている。

大きなキスを送り、抱きしめよう。

お父さんより」

フィデル・カストロの右腕としてキューバ革命を成功させ、その後、キューバの首脳として貢献していたエルネスト・ゲバラ、通称チェは、キューバでの階級や地位、市民資格も捨てて、革命を望む他国へ突然のように旅立つ。帝国主義に搾取される人々を救うべく、革命家としての正義を貫くべく、いくつかの手紙を残して行き、帰らなかった。上は、5人の幼子への遺書である。

運命は彼の命の火を消したが、しかし彼の正義は貫かれ、後代の人々の心に火を灯す。

「20世紀で最も完璧な人間」(ジャン=ポール・サルトル)、「世界で一番格好良い男」(ジョン・レノン)、「好感は持てないが、驚嘆に値する人物」(フランス作家レジス・ドブレ)、そしてフィデル・カストロには「道徳の巨人」と評されたチェの生涯を振り返る。

生い立ち

1928年、ともにアルゼンチンの名門家の父母のもとに第一子長男として生まれる。のち2人の妹と2人の弟も。

エルネストは2歳で喘息を発症した。痙攣も伴うほどの重症な発作を度々起こした。父母は治療のためにコルドバに転居する。小学校への通学が困難で休みがちだったため、教育はほとんど母が授けた。

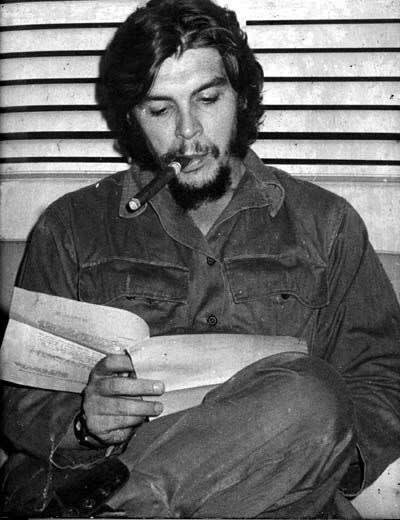

フランス語は早期に身につけ、家庭の3000冊超の父の蔵書から、ジュール・ベルヌ、デュマ、フロイト、ボードレールを愛読した。彼は、生涯にわたって常に読書を怠らなかった。

喘息は相変わらずひどかったが運動能力は高い。過激なスポーツを好み、発作を抑えながらサッカーやラグビーに興じた。

自立心の高い彼は13歳のとき、数ヶ月間、自転車で国内を一人旅した。手持ちの資金が尽きれば、付近で働いて、稼いでは旅を続けた。喘息がひどくなれば、途中で休んで快復を待たねばならなかった。

高校卒業後は、ブエノスアイレス大学医学部に進み、アレルギー研究を行う。

大学の長期休暇中に同級生の兄である親友とともに南米各国を旅する。南米各国の歪みを、旅で出会う貧農らとの出会いの中でつぶさに見た。

マイアミにも渡り、対照的な米国の裕福な生活も見た。

医師と医学生である2人は、グアテマラのハンセン病の病院で働いた。当時はまだ、この病は伝染すると考える人も多かったが、2人は伝染性はないと確信しており、治療のかたわら患者らと親密に過ごしていた。

エルネストは旅の途中で別れて帰国し、短期間で準備して医学部の卒業試験を受けた。6年の課程を3年で修了し、医師免許を得る。学生時代、成績は常に主席だったという。

医師にはなったが、当時の政権下で軍医にされるのを嫌い、別の友人と再びアルゼンチンから旅立つこととなった。

以降、生涯で彼がアルゼンチンに帰れたのは、キューバ革命成立後、たった4時間であった。

当時、彼には大変裕福な相続人である婚約者がいたし、若い優秀な医師として成功する可能性に恵まれ、周囲に羨ましがられていた。チェ自身もいずれ戻るつもりでいた。しかし、旅の途上の数々の出会いが、彼の進むレールの向きを変えていったのであった。

盟友らとの出会い

ボリビアにおける農地改革、グアテマラのアルベンス社会主義政権下の改革とクーデター。

大戦後の不安定な南米社会は、自由を求めて動き出そうとすればするほど、アメリカ帝国主義にどんどん絡め取られていった。訪れた地は皆その渦中にあり、激動のさなかでゲバラも自らの立脚点を見出していった。

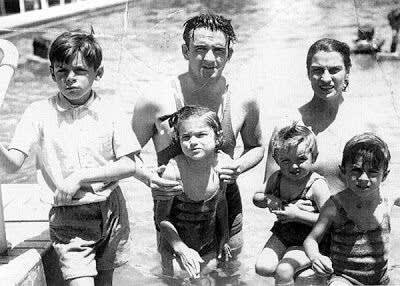

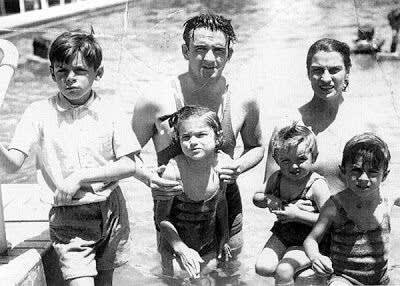

その方向を導いたのは、イルダ・ガデア。ゲバラの最初の妻となる人である。ペルー人社会主義活動家のイルダは、国を追われグアテマラに亡命、そこでゲバラと出会った。イルダの導きで、亡命キューバ人とも出会った。クーデターにより彼らは命を狙われるようになり、メキシコに亡命。その地でイルダと結婚、翌年長女イルディタが生まれた。

最初の妻イルダ・ガデアと

最初の妻イルダ・ガデアと

メキシコでは、キューバ人の知り合いの伝手で、ラウル・カストロに出会った。ラウルは兄フィデルを中心とする仲間とともに、当時のバチスタ政権転覆を目指してキューバのモンカダ兵営を襲撃したが果たせず、メキシコに亡命していた。その後、ラウルを通じてフィデル・カストロと出会い、夜通し語り合ったのち、ゲバラは自分も、カストロの指揮するキューバ遠征軍に加わることにした。

「完全武装している国を侵攻するなんて、キューバ人はとんでもないことを言っているが、きみはどう思う?」

「たしかにとんでもないことよ。でも、ここで批判していればいい、とは思わないわ」

「僕もそう思うよ。きみがなんていうか、聞きたかったんだ。僕は遠征軍に参加する」

ゲバラを革命家の道へ導いたのは、もちろんフィデルであるが、この妻イルダと、名門にこだわらせず、持病があっても冒険旅に背を押した母セリアの存在が大きい。

キューバ革命

1956年11月25日に82人を乗せて出発したグランマ号は、キューバを目指した。25ヶ月間の闘いの中で生き残った当初メンバーは十数名となった。軍医として参加したゲバラは戦闘員としての頭角を現し、また天性のリーダー資質も発揮され、指揮官となり、少佐の位についた。彼ら反乱軍は、現地住民に対し融和的で、夜には山村の農民に読み書きを教えたり、ゲバラが治療や手術を施したりした。また、物資を地元の店から接収するにしても、代金は多めに置いていったため、信頼を集め、反乱軍に参加するかもしくは協力する者達は増えていった。時には、密告者や脱走兵の自供によって窮地に追い込まれることもあったが、フィデルの屈することない強さと、ゲバラの理知的な機転によって革命は前進し、シエラマエストラの山岳地帯を下り、都市部を制圧し、バチスタを国外逃亡へと追いやった。革命は成功した。

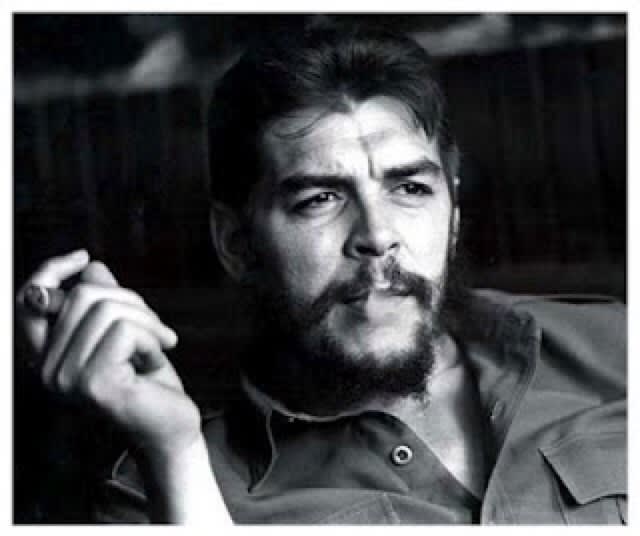

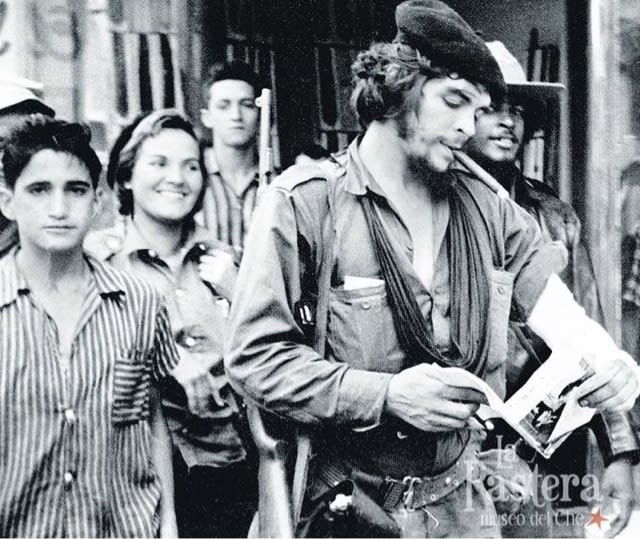

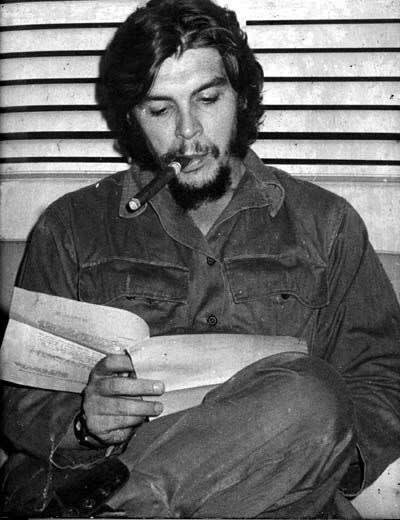

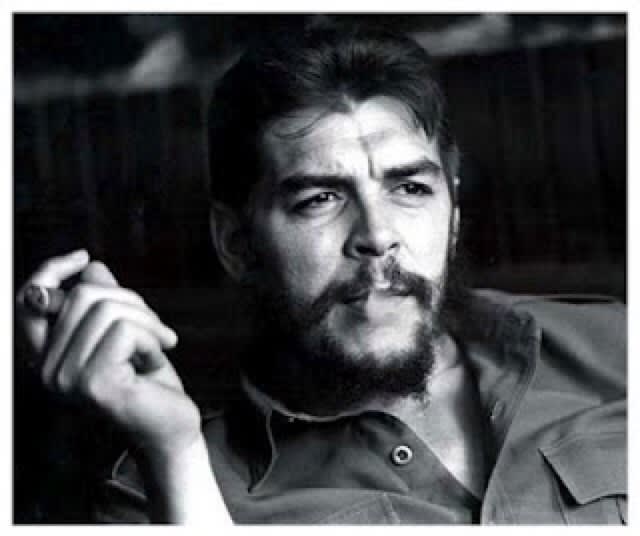

ゲバラはそれまでタバコは吸わなかったが、蚊よけのために喫煙が欠かせくなった 髭もそのために伸ばした

ゲバラはそれまでタバコは吸わなかったが、蚊よけのために喫煙が欠かせくなった 髭もそのために伸ばした

キューバ革命成立

キューバ革命成立

ラウル・カストロ(現職議長)

ラウル・カストロ(現職議長)

ゲバラは組織の中で唯一、外国人であったが、革命に勲功のあった英雄として迎えられ、キューバ市民権を授けられるに至った。

娘を連れてキューバに降り立ったイルダは、夫が、反乱軍として活動している時に軍に付いて協力していた女性アレイダと事実上の婚姻関係になっていたことを知り、自分の方から離婚を願い出た。ただし、娘イルダはのちに生まれる兄弟たちと遊び、全く同じ姉弟のように暮らした。

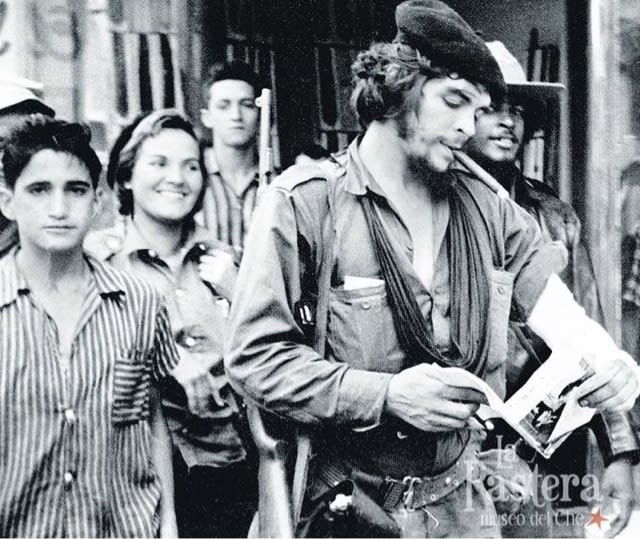

ゲバラの後ろの笑顔の女性が2番目の妻アレイダ・マルチ

ゲバラの後ろの笑顔の女性が2番目の妻アレイダ・マルチ

広島訪問

カストロを首相として、キューバは新しく生まれ変わるべく、ゲバラほか政府トップは毎日がフル回転だった。アジアアフリカ親善大使として日本へも来訪した。戦後、目覚ましく発展した日本の工業を、今後のキューバでも発展させたい思いもあったが、それは先の話として、最大の貿易相手だったアメリカとの関係がぐらつくことを見越して、何としても砂糖を買ってほしいと交渉することが主眼だった。

厳しい日程の中で、当初は希望したが予定に組み込まれなかった広島訪問が、滞在先の大阪から近いと聞き、翌日の予定を一部変更して訪れることとした。

平和祈念公園に献花し、原爆資料館を訪れた。

それまで口数の少なかったゲバラが、丹念に展示を見た後で突然、言った。

「アメリカにこんな目に遭わされておきながら、あなた達はなおアメリカの言いなりになるのか」

南米のどの国もアメリカに頭を押さえられて搾取されるのを見てきた、親米政権を倒すために武器を取って闘ってきた、その彼には、そう言われてきょとんとする日本人が不思議に映っただろう。

戦後にもしたたかに帝国主義は残った。帝国主義という暴力に対し、武器を取って闘うこと。そのために、一つの命や国が犠牲になることはやむを得ないと考えるゲバラ。親善大使として国々を回る中でも、革命家の自分が救いの手を差し伸べたくなる国がいくつもあった。しかし、まずはキューバをしっかり立ち上がらせる必要があった。

工業相として

帰国後、ゲバラはキューバの経済を安定させるべく、工業相に就任した。他のトップもだが、彼も経済においては素人である。それでも、執務室にいる間は経済学の本を読み、猛勉強した。毎日15~16時間働き、休日は事務員らを誘って奉仕労働。あるときはサトウキビの収穫、あるときは学校建設のためのレンガ運び。時間にルーズで、作業効率の悪い中南米気質は、己れにも周囲へも厳しいゲバラを、尊敬はするものの、ときに辟易したという。

また、公私混同を嫌い、家族が一度、買い物に行くのに公用車を借りたいと言ったところ、ものすごく厳しく叱られたそうである。

演説は得意ではなかったが、わかりやすいと評判で、教養豊かで多彩な知識の引き出しから巧みに説明した

演説は得意ではなかったが、わかりやすいと評判で、教養豊かで多彩な知識の引き出しから巧みに説明した

休日の奉仕労働は国民の意識を高め、生産性の向上をめざしてもらいたかった

休日の奉仕労働は国民の意識を高め、生産性の向上をめざしてもらいたかった

学校建設 革命後キューバの識字率は大幅に向上した

学校建設 革命後キューバの識字率は大幅に向上した

一方で、カストロは現実的に政治を舵取りする柔軟性もあり、理想主義に偏るゲバラは孤立しやすかった。他国をも容赦なく批難し、某国を怒らせ、カストロに手を焼かせる事態にもなり、ゲバラはこれ以上盟友に迷惑をかけないようにと、政界を去り、再び革命家として、自分の助けを求めている国で活動する決意をした。カストロに「別れの手紙」をしたため、国民には伏せたまま姿を消した。このあと、彼の革命家活動は当然のことながら極秘。カストロが粛清した、などと噂されもしたが、ゲバラの理想追求を理解し、信頼しているカストロは、ざわつく市民の対し毅然と立ちはだかり、裏では可能な限りゲバラに支援していた。「別れの手紙」を読めば、彼らの深い強い友情が決して折れないものであるとわかる。

フィデル・カストロと

フィデル・カストロと

「ゲバラ少佐についていえる唯一のことは、どんなときでもどこにいようとも、彼が革命にきわめて有用な存在だということだ。かれは多面性をもった男だし、理解力もある。もっとも完全な指導者のひとりだろう」

そして、「あるときがくれば、かれがいかなることに関係しているかを国民に知らせるだろう」「友情や兄弟のような関係や、かれとわたしとの間に存在してきた連帯について、まったく問題はない」と。

カストロはこのとき、予見していただろうか。

ゲバラ処刑の証拠として、カストロのもとに切り落とされた手首が届く時が来ることを。二つに一つの結末がそうなることは、カストロは承知していたことだろう。

コンゴへ、ボリビアへ

コンゴの反政府勢力のゲリラ活動を支援するべく、極秘で現地で活動を始めたキューバの有志の兵とゲバラ。しかし、現地の状況は理想とはかけ離れていた。コンゴ兵の士気もモラルも低く、現地農民からの略奪、脱走、金目当ての密告が多発、非協力的態度は現地民だけでなく、配下の兵にも明らかだった。

コンゴの作戦基地から送られたメッセージは、

「壊滅的状況。仲間と農民は、みな敵側に移ってしまった。信頼できるコンゴ兵は1人もいない」

国のために戦おうとする兵がいないところで、キューバのゲリラができることは何もない。

作戦失敗。

ゲバラは隠密に極秘に、遠回りのルートを警戒しながらまた極秘に帰国した。

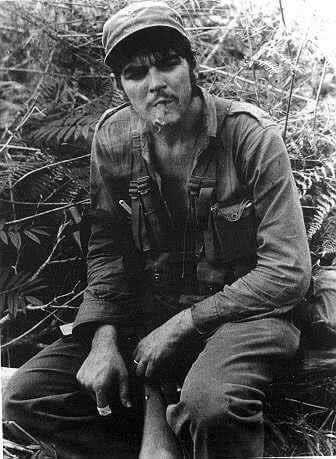

数ヶ月の準備後、ゲバラは再び変装し、今度はボリビアを目指した。これが最後になるだろう、ということはゲバラ本人も自覚していた。家族とも無言の別れをしてきたに違いない。

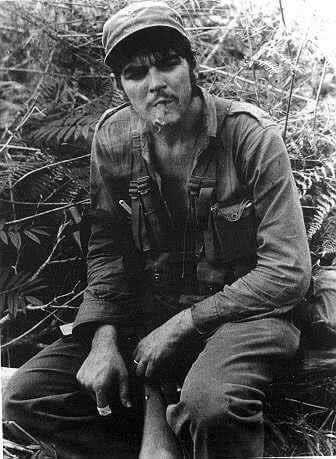

ボリビアのジャングルで、喘息は悪化。体調不良で苛立ち、ある日つい、動こうとしない小馬を衝動的に強く打ち、怪我をさせてしまった。即座に、自分を抑えられなかったことにショックを受け、深く反省し、皆に不安を与えたことを詫びた。

それでも、ジャングルの中においてもゲバラは自分のスタイルを保持していた。時間があればいつでも読書し、日記に考えを書き留め、自己省察を怠らなかった。最後の日々まで、彼は「道徳の巨人」であり続けた。死が、もう身の回りに迫っていることを悟りつつ、革命家の彼は、“最後の血の一滴まで”闘おうと心を固めていたのだろう。

そのころ、脱走兵の密告により、ゲリラ軍の構成、作戦、さらに、司令官がゲバラであることが政府軍に知られることとなっていた。政府軍を支援するアメリカのCIAはゲバラの存在に驚き、彼を捕らえるこの好機を逃すまいと、政府軍に特殊訓練の手ほどきや武器供与をつうじて援護をした。

1967年10月、現地住民の目撃情報を得て、CIAは王手をかける。

もう1人のキューバ兵と共に、戦闘で負傷して包囲されたゲバラは捕らえられ、イゲラ村の小学校に放り込まれた。翌日午前10時、CIAより暗殺指示の電報があり、12時45分、先にもう1人が、続いてゲバラが銃殺された。

処刑を命じられた兵は酒に酔っていたが、ゲバラと相対して怯んだ。あの澄んだ眼を最後に見たのがその兵なのだ。あの澄んだ眼が最後に見たのがその兵なのだ。

「落ち着け、そしてよく狙え。お前はこれから

1人の人間を殺すのだ」

平静を失った兵は命中できず、右脚付け根、左胸、首の根元を撃ち、絶命させることができなかったため、上官が心臓を撃って殺した。

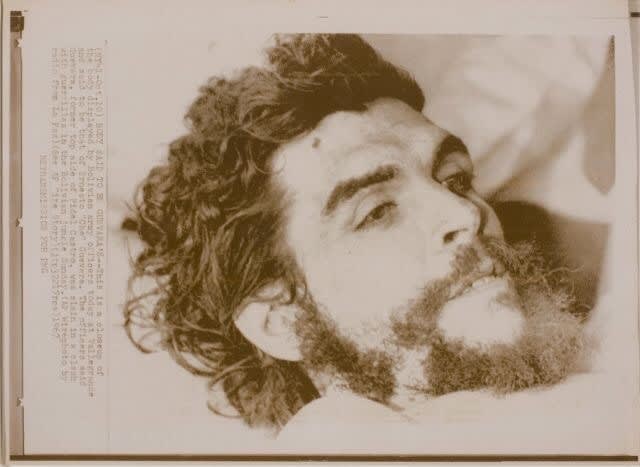

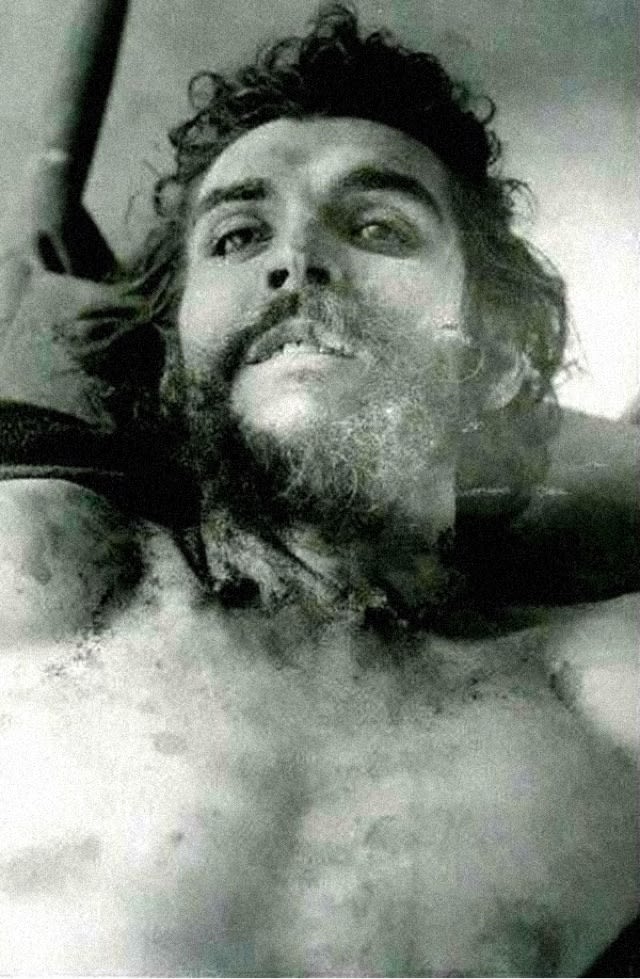

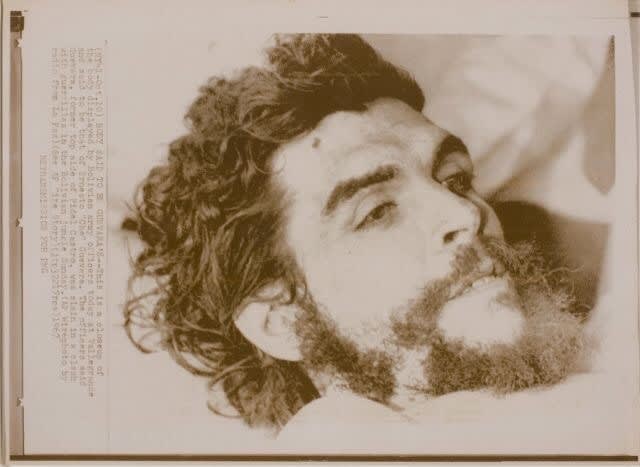

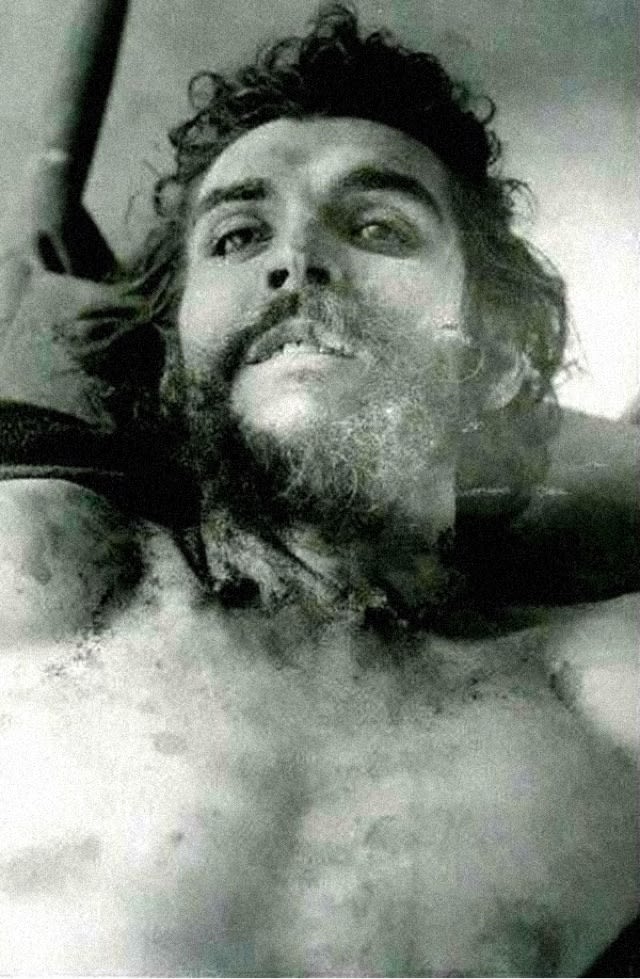

遺体は近隣住民に公開された。ゲリラ兵の奴の面でも見てやろう、と、からかい半分でやってきた老婆は涙を流して戻ってきた。

「なんてこった!殺された男はイエス様にそっくりじゃないか!」

たしかに、半裸で眼を半分開き、横たえられたゲバラの遺体は、十字架から降ろされたキリストの像によく似ている。

遺体写真あり↓

その後、両手首が切断され、一つはカストロのもとに身元確認のために届けられたのは先述のとおり。

遺体は極秘の場所に埋められ、永らく不明であったのが、埋葬した兵がリーク。飛行場の下にあって捜索が困難であったが、数人の遺体と一緒に埋められているところが発見され、手首のない遺骸がゲバラであることがすぐに判明した。1997年、死から30年後であった。

ゲバラとは

ゲバラに接した人びとが後年に語る彼の人物像やエピソードと、ゲバラ本人による発言や日記により、「1人の人間」である彼の姿を追ってみたい。

趣味は写真撮影、チェス(かなり強い)、ゴルフ、ラグビー、サッカー。ゲーテを愛読、犬好き。ダンスと音楽は苦手。酒は飲まない。

彼には芯の強い母親がいて、常に自分のできる限りのことに力を発揮する姿勢、献身的な愛情、差別を嫌うこと、左翼的思想は、ほとんど母から受け継いでいると考えられる。

喘息発作に苦しむときも親身に尽くしたであろう母の危篤の知らせが、コンゴ行きを目前に訓練中のゲバラに届いた。彼は涙を見せたという。

そして日記に綴られた、

「お母さんに、ここに来てほしい。

そのひざに僕が頭をのせたら、

ただひたすら優しく「わたしのぼうや」

そっと僕の肌に触れてほしい。

僕の体がそう求めている」

願いが叶うなら時を超えたい、と思う、別れの重さが素直な言葉にくっきりと感じられる。

アルゼンチンに一時帰国したとき 母と弟

アルゼンチンに一時帰国したとき 母と弟

ゲバラは革命家のイメージに反して、本来、静かで理知的な人物だったらしい。母の影響により子供の頃から無宗教だが、宗教書を読むなどして宗教を哲学的に理解していたようである。音楽以外の芸術にも造詣が深く、教養も高かった。決して教養をひけらかさないが、近寄りがたい雰囲気を感じた人もいたらしい。しかし、そう感じた人も一目で惹かれた人も一様に語る印象として、彼のとびきり澄んだ眼がある。

広島を案内した日本の男性は、こう語る。

「眼がじつに澄んでいる人だったことが印象的です。‥のちに新聞でかれが工業相になったのを知ったとき、あの人物はなるべき人だったな、と思い、その後カストロと別れてボリビアで死んだと聞いたときも、なるほどと思ったことがあります。わたしの気持ちとしては、ゆっくり話せば、たとえば短歌などを話題にして話せる男ではないか、といったふうな感じでした」

別の方の語るところでは、

「戦場の匂いが残っているような感じだった。しかしその話し方その他はきわめて静かで落ち着いていた。‥忘れられないのは、彼の眼である。じつに澄んだ瞳で、ああ、死線をこえた人間の眼だな、とそのとき思ったことをいまでも憶えている」

外見の、そうしたイメージの一方で、内部には正義をどこまでも追い求め、帝国主義に戦いを挑む、熱い使命感が宿っていた。

彼は既に13歳のときから、圧政に対するデモや抗議行動には意味はなく、「実弾」が必要と訴え、周囲の友人を驚愕させた。

若い頃の日記に、戒めのように書かれている。

「グラナダ最後のカリフの母がその息子に言った。“お前が守ろうとしなかった都が亡ぶと言って、なにも泣くことはないのだ”」

ゲバラは“口だけ番長”になることを嫌った。そして、現実逃避もだ。

「ほんとうにいやなのは、ある現実、それは経済的現実とか政治的現実だが、それに直面すると、気おくれしてしまうこと。同志の中にはときどき、ダチョウが追い詰められると頭を砂に突っ込んで隠れたつもりになるように、現実を逃避する人たちがいた。経済問題になると、干ばつや帝国主義のせいにしてきた‥」

話が逸れるが、私は少し前にここに、ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラのことを書こうとして頓挫してしまった。スペイン内戦時にファランへ党を立ち上げたが、志半ばで銃殺された人だ。

冷静で理知的で高い理想を抱いていたリベラが、暴力止むなしを唱えるのに違和感を持ったからである。そこで、ゲバラと対比させて考えてみようと、改めて今回ゲバラの思想を掘り返してみたのだ。

ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラ

ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラ

ちなみに現代、“赤いキリスト”などとも呼ばれるゲバラであるが、彼がキリストと自分の違いをこう語っている。

「僕はキリストじゃないし、慈善事業家でもない。‥キリストとは正反対だ‥

正しいと信じるもののために、手に入る武器は何でも使って戦う。自分自身が十字架にはりつけになるよりも、敵を打ち負かそうと思うのだ」

これを読むなら、彼が単なる武闘派なのだと誤解されてしまうだろう。

一方、リベラは暴力をどのように肯定していたか。

「‥最後にわれわれの願うことは、もしいつかこれが暴力によって成し遂げられなければならないのだとしたら、暴力から尻込みしてはならないということです‥たしかに対話が意思疎通の第一の手段であるということはきわめて正しいことです。しかし正義やパトリア(祖国)が傷つけられているときには、鉄拳とピストルの対話以外に認めうる対話はないのです」

ゲバラはどうか。

「平和革命と選挙による変革の道は可能性があるのなら望ましいし追求するべきだ。しかし、現在の条件のもとではラテン・アメリカのどの国においてもそのような希望は実現されることはありそうもないと思われる」

いずれも、情勢規定の上での肯定となっているし、他国に向けたものではなかったという共通点がある。

三好徹「チェ・ゲバラ伝」のなかで、筆者がこう述べている。

「武器をもって立ち上がることは、そして銃の引き金を引くことは、法律に反し、人を傷つけることになる。したがって武装闘争は悪である、という現実にわたしたち日本人は住んでいる。いまの日本では、武装闘争論をうけ入れる余地はない。というよりも、この激しい手段によらずとも、人間が抹殺されることはないし、条件がととのえば他の非武装闘争手段によって、変革を企てることもできる。だが、革命前のキューバがそうであったろうか。カストロやかれらの仲間たちは、武器によらずして、バチスタの悪政から人びとを解放することは可能だったろうか」

ゲバラにしてもカストロにしても、裕福な家庭に育ったにもかかわらず、弱者のために立ち上がった。ゲバラは学生時代の旅の途上で、生きるのが困難な人々の生活をたくさん見てきた。自分のためではなく、彼らのために武器を取り、命を賭けたのだった。

情勢がそのようだったなら誰もが武器をとって戦えるかというと、実際そうでもないと思われる。

シリア難民問題について、ある南米の大統領は、なぜ自国にとどまり戦わないのかと訝しがった。

もちろん、現地で勇敢に戦っている民兵もいる。

シリアには人道支援として大国が介入しているが、帝国主義国の搾取が先に見え透いてくる。

ゲバラの、国境を越えての第2弾第3弾の活動ではうまくいかなかったのは、自分の祖国のために戦う者ではなかったからではないか。ゲバラは純粋に人道的な介入を目指していたのが、これはとても困難な微妙な立場になってしまう。

日本の集団的自衛権がこうした複雑な難解な問題に絡んでいくことは、了解されているのか。慎重に、塾考し、議論することは、事態が進んでからはできないものである。

「ぼくらのすべての行動は、帝国主義に対する戦いの雄叫びであり、人類の敵・北アメリカに対する戦いの歌なのだ」

ボリビアのジャングルの空で、その歌は聞こえなくなってしまった。1967年10月8日。

カストロに宛てた別れの手紙は、ゲバラの自身の人生のこと、キューバのことなどが、謙虚に、友の立場も尊重しながら振り返っている。カストロは泣かずにこれを読めただろうか。

長いのでここに書けないが、「1人の人間」が終わりをつける、その手紙の最後の部分にこうある。

「どこで死のうと、キューバの革命戦士であることに責任感を持ち続け、革命戦士として行動しよう。妻子には、物質的なものは何も残さないが、悲しいとは思わない。むしろうれしい。彼女たちのために何をしてほしいとも望まない。国家が生活と教育を面倒見てくれるだろうから」

最後に一つ、エピソードを。

ボリビアに発つ前に、ラモンという仮名の老人に変装(剃髪し眼鏡をかけている)して、家族のもとを最後に訪れた。お客様はパパの友人、ということで。

娘のアレイディタはそのときそれがパパとは気付かなかったが、こんな思い出がある。

「父の思い出は、ほとんどありません‥最も大切な思い出は、最後に会った日のことでしょう。私たちは、そのお客さんが父だとはわかりませんでした。ラモンという老人に変装していたからです。私は5歳半でした。‥頭をテーブルにぶつけると、両手で抱きしめてくれたのです。私は母にいいました。

「ママ、内緒よ。あの人は、私のことが好きなんだと思うわ」

お前はこれから一人の人間を殺すのだ」

彼の最後の言葉が、躊躇う処刑者へ向けられた

Ernesto Rafael Guevara de la Serna

1928~1967

「イルディタ、アレイディタ、カミーロ、セリアエルネストへ

この手紙を読まねばならないとき、

お父さんはそばにはいられないでしょう。

とりわけ、

世界のどこかで誰かが不正な目にあっているときいたみを感じることができるようになりなさい。

これが革命家において、最も美しい性質です。

いつまでも、子どもたちよ、

みんなに会いたいと思っている。

大きなキスを送り、抱きしめよう。

お父さんより」

フィデル・カストロの右腕としてキューバ革命を成功させ、その後、キューバの首脳として貢献していたエルネスト・ゲバラ、通称チェは、キューバでの階級や地位、市民資格も捨てて、革命を望む他国へ突然のように旅立つ。帝国主義に搾取される人々を救うべく、革命家としての正義を貫くべく、いくつかの手紙を残して行き、帰らなかった。上は、5人の幼子への遺書である。

運命は彼の命の火を消したが、しかし彼の正義は貫かれ、後代の人々の心に火を灯す。

「20世紀で最も完璧な人間」(ジャン=ポール・サルトル)、「世界で一番格好良い男」(ジョン・レノン)、「好感は持てないが、驚嘆に値する人物」(フランス作家レジス・ドブレ)、そしてフィデル・カストロには「道徳の巨人」と評されたチェの生涯を振り返る。

生い立ち

1928年、ともにアルゼンチンの名門家の父母のもとに第一子長男として生まれる。のち2人の妹と2人の弟も。

エルネストは2歳で喘息を発症した。痙攣も伴うほどの重症な発作を度々起こした。父母は治療のためにコルドバに転居する。小学校への通学が困難で休みがちだったため、教育はほとんど母が授けた。

フランス語は早期に身につけ、家庭の3000冊超の父の蔵書から、ジュール・ベルヌ、デュマ、フロイト、ボードレールを愛読した。彼は、生涯にわたって常に読書を怠らなかった。

喘息は相変わらずひどかったが運動能力は高い。過激なスポーツを好み、発作を抑えながらサッカーやラグビーに興じた。

自立心の高い彼は13歳のとき、数ヶ月間、自転車で国内を一人旅した。手持ちの資金が尽きれば、付近で働いて、稼いでは旅を続けた。喘息がひどくなれば、途中で休んで快復を待たねばならなかった。

高校卒業後は、ブエノスアイレス大学医学部に進み、アレルギー研究を行う。

大学の長期休暇中に同級生の兄である親友とともに南米各国を旅する。南米各国の歪みを、旅で出会う貧農らとの出会いの中でつぶさに見た。

マイアミにも渡り、対照的な米国の裕福な生活も見た。

医師と医学生である2人は、グアテマラのハンセン病の病院で働いた。当時はまだ、この病は伝染すると考える人も多かったが、2人は伝染性はないと確信しており、治療のかたわら患者らと親密に過ごしていた。

エルネストは旅の途中で別れて帰国し、短期間で準備して医学部の卒業試験を受けた。6年の課程を3年で修了し、医師免許を得る。学生時代、成績は常に主席だったという。

医師にはなったが、当時の政権下で軍医にされるのを嫌い、別の友人と再びアルゼンチンから旅立つこととなった。

以降、生涯で彼がアルゼンチンに帰れたのは、キューバ革命成立後、たった4時間であった。

当時、彼には大変裕福な相続人である婚約者がいたし、若い優秀な医師として成功する可能性に恵まれ、周囲に羨ましがられていた。チェ自身もいずれ戻るつもりでいた。しかし、旅の途上の数々の出会いが、彼の進むレールの向きを変えていったのであった。

盟友らとの出会い

ボリビアにおける農地改革、グアテマラのアルベンス社会主義政権下の改革とクーデター。

大戦後の不安定な南米社会は、自由を求めて動き出そうとすればするほど、アメリカ帝国主義にどんどん絡め取られていった。訪れた地は皆その渦中にあり、激動のさなかでゲバラも自らの立脚点を見出していった。

その方向を導いたのは、イルダ・ガデア。ゲバラの最初の妻となる人である。ペルー人社会主義活動家のイルダは、国を追われグアテマラに亡命、そこでゲバラと出会った。イルダの導きで、亡命キューバ人とも出会った。クーデターにより彼らは命を狙われるようになり、メキシコに亡命。その地でイルダと結婚、翌年長女イルディタが生まれた。

最初の妻イルダ・ガデアと

最初の妻イルダ・ガデアとメキシコでは、キューバ人の知り合いの伝手で、ラウル・カストロに出会った。ラウルは兄フィデルを中心とする仲間とともに、当時のバチスタ政権転覆を目指してキューバのモンカダ兵営を襲撃したが果たせず、メキシコに亡命していた。その後、ラウルを通じてフィデル・カストロと出会い、夜通し語り合ったのち、ゲバラは自分も、カストロの指揮するキューバ遠征軍に加わることにした。

「完全武装している国を侵攻するなんて、キューバ人はとんでもないことを言っているが、きみはどう思う?」

「たしかにとんでもないことよ。でも、ここで批判していればいい、とは思わないわ」

「僕もそう思うよ。きみがなんていうか、聞きたかったんだ。僕は遠征軍に参加する」

ゲバラを革命家の道へ導いたのは、もちろんフィデルであるが、この妻イルダと、名門にこだわらせず、持病があっても冒険旅に背を押した母セリアの存在が大きい。

キューバ革命

1956年11月25日に82人を乗せて出発したグランマ号は、キューバを目指した。25ヶ月間の闘いの中で生き残った当初メンバーは十数名となった。軍医として参加したゲバラは戦闘員としての頭角を現し、また天性のリーダー資質も発揮され、指揮官となり、少佐の位についた。彼ら反乱軍は、現地住民に対し融和的で、夜には山村の農民に読み書きを教えたり、ゲバラが治療や手術を施したりした。また、物資を地元の店から接収するにしても、代金は多めに置いていったため、信頼を集め、反乱軍に参加するかもしくは協力する者達は増えていった。時には、密告者や脱走兵の自供によって窮地に追い込まれることもあったが、フィデルの屈することない強さと、ゲバラの理知的な機転によって革命は前進し、シエラマエストラの山岳地帯を下り、都市部を制圧し、バチスタを国外逃亡へと追いやった。革命は成功した。

ゲバラはそれまでタバコは吸わなかったが、蚊よけのために喫煙が欠かせくなった 髭もそのために伸ばした

ゲバラはそれまでタバコは吸わなかったが、蚊よけのために喫煙が欠かせくなった 髭もそのために伸ばした キューバ革命成立

キューバ革命成立  ラウル・カストロ(現職議長)

ラウル・カストロ(現職議長)

ゲバラは組織の中で唯一、外国人であったが、革命に勲功のあった英雄として迎えられ、キューバ市民権を授けられるに至った。

娘を連れてキューバに降り立ったイルダは、夫が、反乱軍として活動している時に軍に付いて協力していた女性アレイダと事実上の婚姻関係になっていたことを知り、自分の方から離婚を願い出た。ただし、娘イルダはのちに生まれる兄弟たちと遊び、全く同じ姉弟のように暮らした。

ゲバラの後ろの笑顔の女性が2番目の妻アレイダ・マルチ

ゲバラの後ろの笑顔の女性が2番目の妻アレイダ・マルチ広島訪問

カストロを首相として、キューバは新しく生まれ変わるべく、ゲバラほか政府トップは毎日がフル回転だった。アジアアフリカ親善大使として日本へも来訪した。戦後、目覚ましく発展した日本の工業を、今後のキューバでも発展させたい思いもあったが、それは先の話として、最大の貿易相手だったアメリカとの関係がぐらつくことを見越して、何としても砂糖を買ってほしいと交渉することが主眼だった。

厳しい日程の中で、当初は希望したが予定に組み込まれなかった広島訪問が、滞在先の大阪から近いと聞き、翌日の予定を一部変更して訪れることとした。

平和祈念公園に献花し、原爆資料館を訪れた。

それまで口数の少なかったゲバラが、丹念に展示を見た後で突然、言った。

「アメリカにこんな目に遭わされておきながら、あなた達はなおアメリカの言いなりになるのか」

南米のどの国もアメリカに頭を押さえられて搾取されるのを見てきた、親米政権を倒すために武器を取って闘ってきた、その彼には、そう言われてきょとんとする日本人が不思議に映っただろう。

戦後にもしたたかに帝国主義は残った。帝国主義という暴力に対し、武器を取って闘うこと。そのために、一つの命や国が犠牲になることはやむを得ないと考えるゲバラ。親善大使として国々を回る中でも、革命家の自分が救いの手を差し伸べたくなる国がいくつもあった。しかし、まずはキューバをしっかり立ち上がらせる必要があった。

工業相として

帰国後、ゲバラはキューバの経済を安定させるべく、工業相に就任した。他のトップもだが、彼も経済においては素人である。それでも、執務室にいる間は経済学の本を読み、猛勉強した。毎日15~16時間働き、休日は事務員らを誘って奉仕労働。あるときはサトウキビの収穫、あるときは学校建設のためのレンガ運び。時間にルーズで、作業効率の悪い中南米気質は、己れにも周囲へも厳しいゲバラを、尊敬はするものの、ときに辟易したという。

また、公私混同を嫌い、家族が一度、買い物に行くのに公用車を借りたいと言ったところ、ものすごく厳しく叱られたそうである。

演説は得意ではなかったが、わかりやすいと評判で、教養豊かで多彩な知識の引き出しから巧みに説明した

演説は得意ではなかったが、わかりやすいと評判で、教養豊かで多彩な知識の引き出しから巧みに説明した 休日の奉仕労働は国民の意識を高め、生産性の向上をめざしてもらいたかった

休日の奉仕労働は国民の意識を高め、生産性の向上をめざしてもらいたかった 学校建設 革命後キューバの識字率は大幅に向上した

学校建設 革命後キューバの識字率は大幅に向上した一方で、カストロは現実的に政治を舵取りする柔軟性もあり、理想主義に偏るゲバラは孤立しやすかった。他国をも容赦なく批難し、某国を怒らせ、カストロに手を焼かせる事態にもなり、ゲバラはこれ以上盟友に迷惑をかけないようにと、政界を去り、再び革命家として、自分の助けを求めている国で活動する決意をした。カストロに「別れの手紙」をしたため、国民には伏せたまま姿を消した。このあと、彼の革命家活動は当然のことながら極秘。カストロが粛清した、などと噂されもしたが、ゲバラの理想追求を理解し、信頼しているカストロは、ざわつく市民の対し毅然と立ちはだかり、裏では可能な限りゲバラに支援していた。「別れの手紙」を読めば、彼らの深い強い友情が決して折れないものであるとわかる。

フィデル・カストロと

フィデル・カストロと 「ゲバラ少佐についていえる唯一のことは、どんなときでもどこにいようとも、彼が革命にきわめて有用な存在だということだ。かれは多面性をもった男だし、理解力もある。もっとも完全な指導者のひとりだろう」

そして、「あるときがくれば、かれがいかなることに関係しているかを国民に知らせるだろう」「友情や兄弟のような関係や、かれとわたしとの間に存在してきた連帯について、まったく問題はない」と。

カストロはこのとき、予見していただろうか。

ゲバラ処刑の証拠として、カストロのもとに切り落とされた手首が届く時が来ることを。二つに一つの結末がそうなることは、カストロは承知していたことだろう。

コンゴへ、ボリビアへ

コンゴの反政府勢力のゲリラ活動を支援するべく、極秘で現地で活動を始めたキューバの有志の兵とゲバラ。しかし、現地の状況は理想とはかけ離れていた。コンゴ兵の士気もモラルも低く、現地農民からの略奪、脱走、金目当ての密告が多発、非協力的態度は現地民だけでなく、配下の兵にも明らかだった。

コンゴの作戦基地から送られたメッセージは、

「壊滅的状況。仲間と農民は、みな敵側に移ってしまった。信頼できるコンゴ兵は1人もいない」

国のために戦おうとする兵がいないところで、キューバのゲリラができることは何もない。

作戦失敗。

ゲバラは隠密に極秘に、遠回りのルートを警戒しながらまた極秘に帰国した。

数ヶ月の準備後、ゲバラは再び変装し、今度はボリビアを目指した。これが最後になるだろう、ということはゲバラ本人も自覚していた。家族とも無言の別れをしてきたに違いない。

ボリビアのジャングルで、喘息は悪化。体調不良で苛立ち、ある日つい、動こうとしない小馬を衝動的に強く打ち、怪我をさせてしまった。即座に、自分を抑えられなかったことにショックを受け、深く反省し、皆に不安を与えたことを詫びた。

それでも、ジャングルの中においてもゲバラは自分のスタイルを保持していた。時間があればいつでも読書し、日記に考えを書き留め、自己省察を怠らなかった。最後の日々まで、彼は「道徳の巨人」であり続けた。死が、もう身の回りに迫っていることを悟りつつ、革命家の彼は、“最後の血の一滴まで”闘おうと心を固めていたのだろう。

そのころ、脱走兵の密告により、ゲリラ軍の構成、作戦、さらに、司令官がゲバラであることが政府軍に知られることとなっていた。政府軍を支援するアメリカのCIAはゲバラの存在に驚き、彼を捕らえるこの好機を逃すまいと、政府軍に特殊訓練の手ほどきや武器供与をつうじて援護をした。

1967年10月、現地住民の目撃情報を得て、CIAは王手をかける。

もう1人のキューバ兵と共に、戦闘で負傷して包囲されたゲバラは捕らえられ、イゲラ村の小学校に放り込まれた。翌日午前10時、CIAより暗殺指示の電報があり、12時45分、先にもう1人が、続いてゲバラが銃殺された。

処刑を命じられた兵は酒に酔っていたが、ゲバラと相対して怯んだ。あの澄んだ眼を最後に見たのがその兵なのだ。あの澄んだ眼が最後に見たのがその兵なのだ。

「落ち着け、そしてよく狙え。お前はこれから

1人の人間を殺すのだ」

平静を失った兵は命中できず、右脚付け根、左胸、首の根元を撃ち、絶命させることができなかったため、上官が心臓を撃って殺した。

遺体は近隣住民に公開された。ゲリラ兵の奴の面でも見てやろう、と、からかい半分でやってきた老婆は涙を流して戻ってきた。

「なんてこった!殺された男はイエス様にそっくりじゃないか!」

たしかに、半裸で眼を半分開き、横たえられたゲバラの遺体は、十字架から降ろされたキリストの像によく似ている。

遺体写真あり↓

その後、両手首が切断され、一つはカストロのもとに身元確認のために届けられたのは先述のとおり。

遺体は極秘の場所に埋められ、永らく不明であったのが、埋葬した兵がリーク。飛行場の下にあって捜索が困難であったが、数人の遺体と一緒に埋められているところが発見され、手首のない遺骸がゲバラであることがすぐに判明した。1997年、死から30年後であった。

ゲバラとは

ゲバラに接した人びとが後年に語る彼の人物像やエピソードと、ゲバラ本人による発言や日記により、「1人の人間」である彼の姿を追ってみたい。

趣味は写真撮影、チェス(かなり強い)、ゴルフ、ラグビー、サッカー。ゲーテを愛読、犬好き。ダンスと音楽は苦手。酒は飲まない。

彼には芯の強い母親がいて、常に自分のできる限りのことに力を発揮する姿勢、献身的な愛情、差別を嫌うこと、左翼的思想は、ほとんど母から受け継いでいると考えられる。

喘息発作に苦しむときも親身に尽くしたであろう母の危篤の知らせが、コンゴ行きを目前に訓練中のゲバラに届いた。彼は涙を見せたという。

そして日記に綴られた、

「お母さんに、ここに来てほしい。

そのひざに僕が頭をのせたら、

ただひたすら優しく「わたしのぼうや」

そっと僕の肌に触れてほしい。

僕の体がそう求めている」

願いが叶うなら時を超えたい、と思う、別れの重さが素直な言葉にくっきりと感じられる。

アルゼンチンに一時帰国したとき 母と弟

アルゼンチンに一時帰国したとき 母と弟

ゲバラは革命家のイメージに反して、本来、静かで理知的な人物だったらしい。母の影響により子供の頃から無宗教だが、宗教書を読むなどして宗教を哲学的に理解していたようである。音楽以外の芸術にも造詣が深く、教養も高かった。決して教養をひけらかさないが、近寄りがたい雰囲気を感じた人もいたらしい。しかし、そう感じた人も一目で惹かれた人も一様に語る印象として、彼のとびきり澄んだ眼がある。

広島を案内した日本の男性は、こう語る。

「眼がじつに澄んでいる人だったことが印象的です。‥のちに新聞でかれが工業相になったのを知ったとき、あの人物はなるべき人だったな、と思い、その後カストロと別れてボリビアで死んだと聞いたときも、なるほどと思ったことがあります。わたしの気持ちとしては、ゆっくり話せば、たとえば短歌などを話題にして話せる男ではないか、といったふうな感じでした」

別の方の語るところでは、

「戦場の匂いが残っているような感じだった。しかしその話し方その他はきわめて静かで落ち着いていた。‥忘れられないのは、彼の眼である。じつに澄んだ瞳で、ああ、死線をこえた人間の眼だな、とそのとき思ったことをいまでも憶えている」

外見の、そうしたイメージの一方で、内部には正義をどこまでも追い求め、帝国主義に戦いを挑む、熱い使命感が宿っていた。

彼は既に13歳のときから、圧政に対するデモや抗議行動には意味はなく、「実弾」が必要と訴え、周囲の友人を驚愕させた。

若い頃の日記に、戒めのように書かれている。

「グラナダ最後のカリフの母がその息子に言った。“お前が守ろうとしなかった都が亡ぶと言って、なにも泣くことはないのだ”」

ゲバラは“口だけ番長”になることを嫌った。そして、現実逃避もだ。

「ほんとうにいやなのは、ある現実、それは経済的現実とか政治的現実だが、それに直面すると、気おくれしてしまうこと。同志の中にはときどき、ダチョウが追い詰められると頭を砂に突っ込んで隠れたつもりになるように、現実を逃避する人たちがいた。経済問題になると、干ばつや帝国主義のせいにしてきた‥」

話が逸れるが、私は少し前にここに、ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラのことを書こうとして頓挫してしまった。スペイン内戦時にファランへ党を立ち上げたが、志半ばで銃殺された人だ。

冷静で理知的で高い理想を抱いていたリベラが、暴力止むなしを唱えるのに違和感を持ったからである。そこで、ゲバラと対比させて考えてみようと、改めて今回ゲバラの思想を掘り返してみたのだ。

ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラ

ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラちなみに現代、“赤いキリスト”などとも呼ばれるゲバラであるが、彼がキリストと自分の違いをこう語っている。

「僕はキリストじゃないし、慈善事業家でもない。‥キリストとは正反対だ‥

正しいと信じるもののために、手に入る武器は何でも使って戦う。自分自身が十字架にはりつけになるよりも、敵を打ち負かそうと思うのだ」

これを読むなら、彼が単なる武闘派なのだと誤解されてしまうだろう。

一方、リベラは暴力をどのように肯定していたか。

「‥最後にわれわれの願うことは、もしいつかこれが暴力によって成し遂げられなければならないのだとしたら、暴力から尻込みしてはならないということです‥たしかに対話が意思疎通の第一の手段であるということはきわめて正しいことです。しかし正義やパトリア(祖国)が傷つけられているときには、鉄拳とピストルの対話以外に認めうる対話はないのです」

ゲバラはどうか。

「平和革命と選挙による変革の道は可能性があるのなら望ましいし追求するべきだ。しかし、現在の条件のもとではラテン・アメリカのどの国においてもそのような希望は実現されることはありそうもないと思われる」

いずれも、情勢規定の上での肯定となっているし、他国に向けたものではなかったという共通点がある。

三好徹「チェ・ゲバラ伝」のなかで、筆者がこう述べている。

「武器をもって立ち上がることは、そして銃の引き金を引くことは、法律に反し、人を傷つけることになる。したがって武装闘争は悪である、という現実にわたしたち日本人は住んでいる。いまの日本では、武装闘争論をうけ入れる余地はない。というよりも、この激しい手段によらずとも、人間が抹殺されることはないし、条件がととのえば他の非武装闘争手段によって、変革を企てることもできる。だが、革命前のキューバがそうであったろうか。カストロやかれらの仲間たちは、武器によらずして、バチスタの悪政から人びとを解放することは可能だったろうか」

ゲバラにしてもカストロにしても、裕福な家庭に育ったにもかかわらず、弱者のために立ち上がった。ゲバラは学生時代の旅の途上で、生きるのが困難な人々の生活をたくさん見てきた。自分のためではなく、彼らのために武器を取り、命を賭けたのだった。

情勢がそのようだったなら誰もが武器をとって戦えるかというと、実際そうでもないと思われる。

シリア難民問題について、ある南米の大統領は、なぜ自国にとどまり戦わないのかと訝しがった。

もちろん、現地で勇敢に戦っている民兵もいる。

シリアには人道支援として大国が介入しているが、帝国主義国の搾取が先に見え透いてくる。

ゲバラの、国境を越えての第2弾第3弾の活動ではうまくいかなかったのは、自分の祖国のために戦う者ではなかったからではないか。ゲバラは純粋に人道的な介入を目指していたのが、これはとても困難な微妙な立場になってしまう。

日本の集団的自衛権がこうした複雑な難解な問題に絡んでいくことは、了解されているのか。慎重に、塾考し、議論することは、事態が進んでからはできないものである。

「ぼくらのすべての行動は、帝国主義に対する戦いの雄叫びであり、人類の敵・北アメリカに対する戦いの歌なのだ」

ボリビアのジャングルの空で、その歌は聞こえなくなってしまった。1967年10月8日。

カストロに宛てた別れの手紙は、ゲバラの自身の人生のこと、キューバのことなどが、謙虚に、友の立場も尊重しながら振り返っている。カストロは泣かずにこれを読めただろうか。

長いのでここに書けないが、「1人の人間」が終わりをつける、その手紙の最後の部分にこうある。

「どこで死のうと、キューバの革命戦士であることに責任感を持ち続け、革命戦士として行動しよう。妻子には、物質的なものは何も残さないが、悲しいとは思わない。むしろうれしい。彼女たちのために何をしてほしいとも望まない。国家が生活と教育を面倒見てくれるだろうから」

最後に一つ、エピソードを。

ボリビアに発つ前に、ラモンという仮名の老人に変装(剃髪し眼鏡をかけている)して、家族のもとを最後に訪れた。お客様はパパの友人、ということで。

娘のアレイディタはそのときそれがパパとは気付かなかったが、こんな思い出がある。

「父の思い出は、ほとんどありません‥最も大切な思い出は、最後に会った日のことでしょう。私たちは、そのお客さんが父だとはわかりませんでした。ラモンという老人に変装していたからです。私は5歳半でした。‥頭をテーブルにぶつけると、両手で抱きしめてくれたのです。私は母にいいました。

「ママ、内緒よ。あの人は、私のことが好きなんだと思うわ」