アウシュビッツからの帰還

客観的な省察と警鐘の末の自死?

プリーモ・レーヴィの葛藤

Primo Michele Levi

1919〜1987

1. 生涯

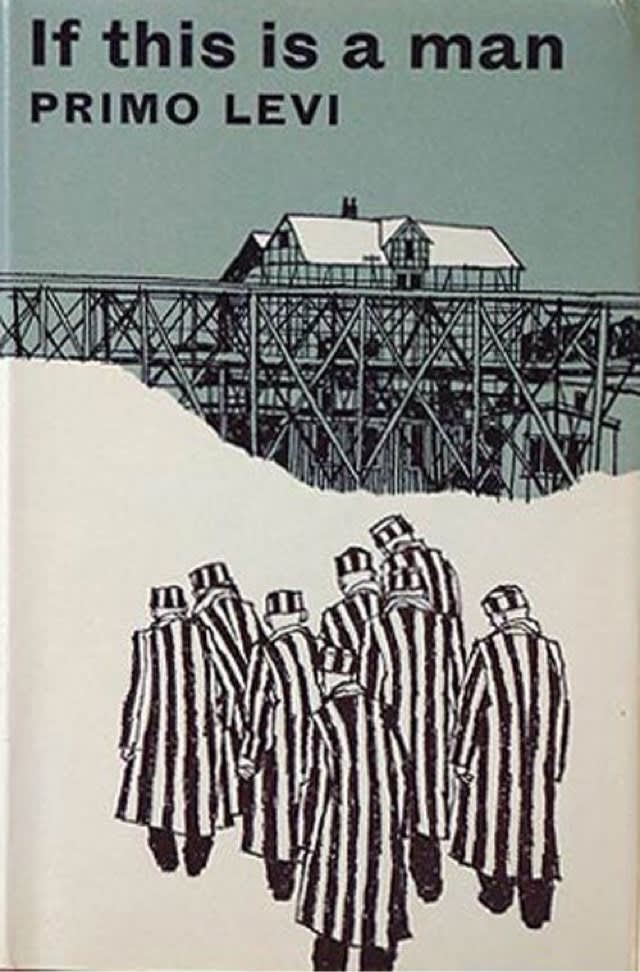

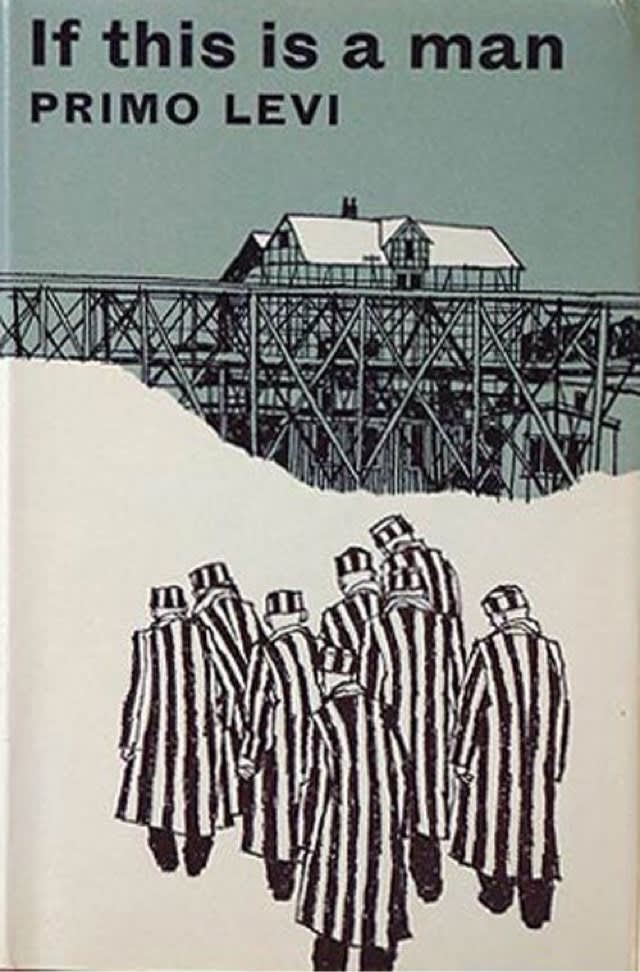

『これが人間か』という衝撃的なタイトルの本がある。(日本語訳版『アウシュビッツは終わらない』)それはアウシュビッツ強制収容所での死線すれすれの日々を綴った体験記だ。

著者プリーモ・レーヴィはトリノ生まれのユダヤ系イタリア人で、トリノ大学で化学を学んだ。第二次大戦中、ナチスによる占領に対する抵抗運動に加わるが、1943年12月スイス国境沿いの山中で捕らえられ、ユダヤ人であったことから強制収容所送りになった。

汽車で送られた先はアウシュビッツだが、誰もそこがどこなのかわからない。レーヴィはたまたまドイツ語が少し理解できたことと、レーヴィの化学者としての能力をナチスが利用するために途中から研究所勤務になり、死に直結するような重労働は回避できたことが幸いし、ソ連赤軍による収容所解放のときまで生き延びることができた。

イタリア帰還後は、再び化学者として従事しつつ、アウシュビッツの体験を綴った。少しの年月を経てその著書は世界で読まれるようになり、アウシュビッツ体験のほかにも詩や小説も創作した。

レーヴィはとりわけ若者に自著に触れてほしいと願った。自分の過酷な体験を知ってもらうことで、世界が再びあのような惨禍に巻き込まれないよう、若い世代が自分の頭で考えてほしいと望んでいたのである。もう一つ、自著がドイツで読まれることに大きな意義を見出していた。ドイツの人々がこの件に当事者として向き合うか否かを秤にかけたのである。

反響に少なからぬ手応えを確かめつつも、三十年四十年と時が経ち、人々が過去の戦争に向き合う仕方にステレオタイプが目立つようになると、レーヴィは暗澹たる不安に掻き乱されるようになった。死の前年の著書『溺れるものと救われるもの』には非常に過敏な自虐性が随所に感じられる。レーヴィの最後の葛藤の跡が見えるようである。

この翌年、『これが人間か』とその続編にあたる『休戦』の映画化(『遥かなる帰郷』)が進むも、レーヴィはアパートの階段から転落死。

遺書はないが、自死を疑われている。映画化によって一層深くステレオタイプに陥ることを殊更おそれたためかもしれない。

おそらく、実際に収容所の人智を超える極限状態をその身に体験した者でなければ理解不可能な、繊細な一線があるのだろう。

1945年の収容所解放後に、自由の身になったはずの人々に多くの自殺者が出たのは、一般にはなかなか解せないことである。自殺数に関してならば、動物以下の扱いを受けていた収容所監禁中の自殺はほとんど無く、解放後の自殺は逆に多かったと言われている。こういう事実をレーヴィは冷静に分析していたが、彼自身が解放後数十年を経てもなお克服できない障碍に負けてしまうことになったのはなぜだろうか。

2. レーヴィの主張

レーヴィの表現は淡々としていて感情は極力抑えられている。そのスタンスを守ることをレーヴィは重要視している。それは『溺れるものと救われるもの』の「序文」の中でこう示されている。

「…もちろん自明なことだが、強制収容所の真実を再現するための最も堅固たる素材は、生き残ったものたちの記憶である。だがそれがかきたてる哀れみや怒りの感情を抑えて、それは批判的観点から読まれるべきである。」

それはこの前の記事のアレクシエーヴィチのインタビューにおいても、記憶に頼ることの欠点として指摘されていたのと同じことといえよう。事後に知った情報を記憶に上乗せすることで、当時の感情さえも書換えがなされるからである。

そしてレーヴィはこの文に続けて早速、当時の状況を正確に再現する。

「ラーゲルを知る上で、ラーゲル自身が最良の観察点になるとは限らない。囚人たちは非常に非人間的な状態に置かれていたため、自分の世界についてはほとんど統一的な見方ができなかった。それは特にドイツ語が理解できなかった囚人に起こったことである。彼らは密封された貨車の中で悲惨な状態に置かれ、回り道の多い、こみ入った旅の末にラーゲルに入れられたが、それがヨーロッパのどこに位置するのか分からなかったのである。彼らは他のラーゲルの存在を知らなかった。たとえそれが数キロ先にあっても。また誰のために働いているのか分からなかった。不意に条件が変わったり、大量に移動がなされても、その意味が分からなかった。流刑囚は死に取り囲まれていたため、自分の目の前で行われていた虐殺がどの程度のものか計ることができなかった。今日かたわらで働いていた仲間が、明日にはもう姿がなかった。隣のバラックに移ったのか、この世から抹殺されたのか、それを知ることはできなかった。要するに巨大な暴力と驚異の機構に支配されていると感じていた。しかしその全体像を描き出すことはできなかった。なぜなら彼の目は、日々の必要に迫られて、地面にくぎ付けになっていたからだ。

「普通の」囚人の証言は、書かれたものにせよ口頭にせよ、こうした欠如があった。彼らは特権を持たないものたち、つまり強制収容所の中核をなしていたものたちで、あり得ないような出来事の組みわせで、かろうじて死を逃れたのだった。彼らはラーゲルで大多数を占めていたが、生き残ったものの中では少数者だった。生き残ったものの中では、囚人生活中に何らかの形で特権を享受していたもののほうが多かった。年月がたち、今日になってみれば、ラーゲルの歴史は、私もそうであったように、その地獄の底まで降りなかったものたちによってのみ書かれたと言えるだろう。地獄の底まで降りたものはそこから戻って来なかった。あるいは苦痛と周囲の無理解のために、その観察力は麻痺していた。」

溺れるものと救われるものというのはここで言われている、なにがしかの特権を有して生存率が高かったグループと特権を一切持たなかったグループのことである。

同著の「恥辱」の章中には、読者には耐えられないほど痛ましく、レーヴィの重い懺悔が吐露されている。それに加えて、時の経過とともに彼の願わぬ方向へとアウシュビッツのステレオタイプが暴走し、手に負えぬものに化したことへの絶望があった。死が彼のこの枷を解いてくれただろうか。レーヴィの重い十字架は背負いきれなかった。ただ彼は無神論者ではある。

参考にした本:

1947 『アウシュビッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』

1986 『溺れるものと救われるもの』

いずれも竹山博英訳

3. ラーゲルでの日々

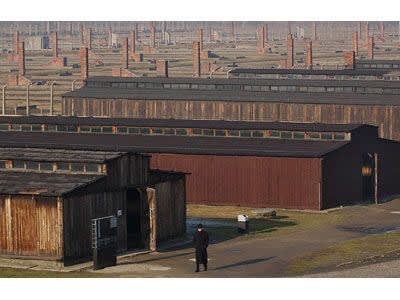

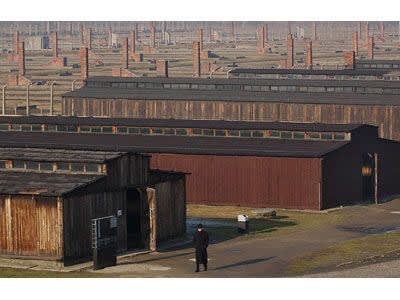

解放後まもないときに書かれた『アウシュビッツは終わらない』には、ラーゲルでの"人間"の生き様が書かれている。非人間的な扱いにさらされつつも人間臭さがにじみ出るラーゲルの処世術である。赤裸々な人間ドラマだが、ああした収容所のなかでも一部には人間くさい日常があったということに少し安堵する。レーヴィがいたのはいわゆる絶滅収容所ではなく労働収容所だが、定期的な選別により直ちに絶滅収容所送りになる背面を持っていた。その様子を見直す前に、アウシュビッツ強制収容所の概要を。

アウシュビッツ三大収容所周辺図

アウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau

アウシュビッツはポーランドのオシフィエンチムの地名をドイツ語呼称したもので、近隣エリアに大小数多くの収容所が点在していた。そのうちの大規模な三施設はアウシュビッツ(第一強制収容所)、ビルケナウ(第二強制収容所)、モノヴィッツ(第三強制収容所)。レーヴィは労働能力ありと見なされたためモノヴィッツMonowitzへ送られる。モノヴィッツはArbeitslagerすなわち労働収容所であり、絶滅収容所Aussenlagerではない。隣接するIG Farben industrieの工場(通称ブナBuna Werke: Buはブタン、Naはナトリウムからの名称、ゴム製品工場である)で働かされることになる。

ブナと呼ばれるIGファルベンの工場

ブナと呼ばれるIGファルベンの工場

ビルケナウ収容所

ビルケナウ収容所

WW2中盤以降、厳しくなりつつあるドイツの戦局。労働力は強制連行した外国人に頼る方針にする。周囲に収容所も多く、物流にも適したこの地に工場を建設した。貨車で運ばれてくる人間の数は多く、弱って働けなくなった者は「選別re-selektion」によりヒトラーの最終的解決の方針に沿って処分する流れだった。つまり人の流動がめざましい速度で生から死の矢印に流れていった。モノヴィッツは90%がユダヤ人、最終的に10223人の収容者がいた。

夜、貨車から降ろされたレーヴィ。駅で待っていたのはSS。最初の選別が行われる。男96名、女19名のみが選り分けられ労、残りのおよそ500名はおそらくこのあと2日と生きていなかっただろう、と。つまり送られた先はモノヴィッツのはずだ。

トラックで移送されたレーヴィの一行は、靴と服を脱がされ、髪と髭を剃られ、シャワーを浴びせられる。木靴と縞柄の囚人服をあてがわれる。囚人番号が刺青され、以降は自分の名前は失われる。のちには、刺青番号によって出自や滞在期間がわかるようになる。大きい番号は「新入生」、ポーランドのゲットー出身者は尊敬され、サロニカ出身のギリシャ人にはだまされないように気をつける、など。収容所の処世術だ。

バラック一棟あたり200〜250人。三段の寝台一段につき2人が上下互い違いに横になる。ラーゲルのまんなかには広い点呼広場がある。長時間の壮絶な点呼が毎日繰り返される。

囚人服の胸には識別の印が付けられている。刑事犯は緑の三角、政治犯は赤の三角、同性愛者はピンク、ユダヤ人は赤と黄色のダビデの星。戦争捕虜もいることがある。SSは通常、ラーゲルの外にいる。内部を仕切るのは同じ囚人のうちの緑の三角だ。その役職はカポーと呼ばれる。バラック長も囚人のなかから選ばれる。同胞に凶暴で、SSにしっぽを振るのに適任なのはこの緑の三角の連中であり、SSはこの選定のもたらす囚人集団へのダメージは当然のことながら認識済みである。この屈辱的なヒエラルキーを、レーヴィは「灰色の領域」と呼ぶ。カポーの他にも様々な小さな役割があって、配給のスープがわずかに多めにもらえる特典が目当てである。しかしそのささやかな差が生死を分けるのである。

他に、著しく生死を分けるものは靴だ。合わない靴を履いて行進させられ、重労働にあてられるうちに足に腫れ物ができれば病院に行かされるが、「腫れ足」は治らない、即ち、以後使い物にならない者として選別されることになる。ガス室だ。

労働は、15〜150名で部隊編成される。月〜金の勤務、土曜は休み、日曜は一週おきに労働日でバラック施設周りの補修をさせられる。冬は8時〜12時と12時半〜16時。夏は6時半〜12時と13時〜18時。SSは軍隊の行動形式をラーゲルにも適用したため、点呼や行進を行う他、寝具の完璧なベッドメーキング、爪や髪の伸び、上着ボタンの数などをいちいちこまめに点検した。服にシミがあれば罰せられ、足を毎夕洗っていなければまた罰せられる。拾った針金やボロ布は貴重で、紙ですら防寒のために上着の下にあてがった。こんなものも含め、どんなものも常に盗難のおそれがあった。

スープの配給でも、並ぶ順番によっては上澄みだけになってしまうこと、夜のトイレは共同で桶にすることになるのだが、いっぱいになってしまえばその人が外に捨てに行かねばならない。暗い中、なみなみの桶を担いで歩けばどうやっても足元にかかってしまう。これも数週間も経てば慣れて、人の放尿中の桶の音でそろそろやばいかどうかを聴いて列に並ぶ知恵を得る。

こうしたちょっとした生きる知恵を身につけるまでの数週間は生死を分ける大切なプロセスである。そのプロセスには、人として当たり前に身につけてきたプライドとの決別も含まれている。例えば、カポーや小さな役割にしがみついている誰かに、理不尽に突然殴られた場合、抗議したり殴り返したりするのは決まって「新入生」だけだ。新入生は即座に袋叩きにあい、ラーゲルの不文律を体で学ぶのであった。理解不能な扱いを受けたとしても「なぜだ?」と問うこともなくなる。「ここにはなぜなんて言葉はないんだ」と知る。どんなささやかな利権にも目を光らせてたくましく生きる者がいる一方、大多数のものは心が折れて10日と生き延びることができなかったそうだ。そう、それは身体の限界を待たず、心の内から枯れていくように…

4. 「彼らの死は、肉体的な死よりも前に始まっていた」

『溺れるものと救われるもの』には、「灰色の領域」「恥辱」「意思の疎通」「無益な暴力」という章がそれぞれある。いずれもラーゲルに存在する、人間性を奪いとる要素である。これはナチスによって周到に練られた恣意的な環境だ。

灰色の領域。

これは上にも簡単に述べたが、カポーのような存在をいう。一般に「外ー敵、内ー味方」という考えが我々の認識の前提である。ところが、強制収容所に入ってみるとこの二つの他に「内ー敵」という予期しない第三の関係式に出会う。この「内ー味方」と「内ー敵」の違いは、普通の収容者と特権的な収容者という違いである。この第三の存在に誰もが当初は戸惑うが、若者の場合は特に混乱する。それまでの社会経験の中で、敵ー味方の二分法にしかなじみがないからである。特権的な者は普通の者を犠牲にすることで、自身を強固にする。一般の収容者に対する暴力は、SSの眼前でこれ見よがしにふるわれる。カポーの特権的暴力行使には下限はあっても上限はない。時にはSSを買収したり脅迫したりもする強者もいる。

この、外見上は協力者でありながら敵対者という存在は、一般の収容者の精神を混乱させる。また、こうした選ばれたカポーはもともと素行の悪い刑事犯がほとんどで、暴力に罪悪感がない。もちろん、カポーだからといってもSSの前では一囚人であるから自らがSSからの虐待を受ける場合もある。

解放後、このようなカポー達の罪責の判断は難しかった。レーヴィはこう述べる。

「こうした協力者の行動に、性急に道徳的判断を下すのは軽率である。明らかに、最大の罪は体制に、全体主義国家の構造自体にある。個々の大小の協力者が競って罪を犯したことについては、評価が難しい。」

「国家社会主義のような地獄の体制は、恐ろしいほどの腐敗の力を及ぼすのであり、それから身を守るのは難しい。なぜなら大小の共犯意識が必要だからだ。」

「自分の罪に意図的に目を閉ざしている。…頭を振りながらも同意してしまったもの、「もし私がしなかったら、私よりももっとひどいものがそうしただろう」と言うものも同等である。」

「…虐待されていたという条件は罪を免除するものではない。そしてしばしばその罪は客観的に見て重いことがある。しかしその罪の計量を委託すべき、人間の法廷を私は知らない。」

灰色の領域には、性質の違うもう一つの罪を負うべき集団がある。それは特別部隊と呼ばれる、「最終的解決」を実行する実働隊であり、隊は到着したばかりのユダヤ人から選ばれる。言わずもがな、選別された人々をガス室に誘導し、死体から金歯を抜き取り、焼却して灰にするまでを行う。しばしば灰は、ラーゲル内の道ならしに撒かれたり、外の世界に売られたりする。骨片や歯の混じる灰だが、外の世界でもそれを問題にする者はなかった。

同胞を死に追いやり、後始末までする特別部隊には、他の囚人より良い食事が用意されている。しかし部隊は定期的に始末され、次の特別部隊は前の部隊の始末からとりかかる。なぜなら、特別部隊の仕事は極秘中の極秘ゆえ、情報が外部に知られることのないよう定期的に抹殺し、入れ替える必要があるからだ。

なかにはもちろん、発狂したり自殺したりする者も現れる。ある時、新規に編成された部隊全員がこの残酷な作業を拒否し、その400人全員が処刑されたこともあった。また、ビルケナウ強制収容所で起きた収容者による反乱は特別部隊が主導したものだった。

ユダヤ人にユダヤ人を始末させる。ナチスの狡猾な手法である。犠牲者にも罪を負わせ、共謀者に仕立て上げる。そうすることでSSが直接手を染める必要もなく、罪悪感も軽くなる仕組みだ。

恥辱。

「自分の善意はほとんど無に等しく、世界の秩序を守るのに何の役にも立たなかった、という考えが良心を苦しめた」

「私たちの日々は、明け方から夜まで、飢えと労苦と寒さと恐怖に妨げられていて、反省し、論理的に考え、愛情を感じる余地は全くなかった。さらに私たち全員は盗みをした。あるものは自分の仲間のパンを盗むまでに身を落とした。私たちは祖国や自分たちの文化だけでなく、自分自身が思い描いていた、過去、未来、家族を忘れてしまった。」

このような恥辱の感情は、解放後に津波が押し寄せるように襲い、良心の残骸さえも奪い去る。おそらくレーヴィは、彼にとって何度目かの津波が襲いかかり、いよいよ耐える意思を失い、命ごと放棄してしまったのではないだろうか。

時が経つにつれ、レーヴィを襲う恥辱の苦しみは深まっていったようだ。

カポーが、あるいは他の者が自分より弱い仲間を殴打していたが、誰も助けることをしなかった。助けなかったことに、罪の意識を感じる。それは重くのしかかり、悪夢をもたらしたにちがいない。

「おまえはだれか別の者に取って代わって生きているという恥辱感を持っていないだろうか。特にもっと寛大で、感受性が強く、より賢明で、より有用で、おまえよりももっと生きるに値するものに取って代わっていないか。…」

「むしろ最悪のもの、エゴイスト、乱暴者、厚顔無恥なもの、「灰色の領域」の協力者、スパイが生き延びていた。…確かに私は自分が無実だと感じるが、救われたものの中に組み入れられている。そのために、自分や他人の目に向き合う時、いつも正当化の理由を探し求めるのである。最悪のものたちが、つまり最も適合したものたちが生き残った。最良のものたちはみな死んでしまった。」

「独自の信仰を持った友人は、私が証言を持ち帰るために生き残ったと言った。わたしは自分に可能な限り証言をしたし、そうせざるを得なかっただろう。しかしこの私の証言がそれだけで生き残る特権を私にもたらし、多くの年月を大きな問題もなしに生きられるようにさせたというなら、その考えはわたしを不安にさせる。なぜならその特権と結果の釣り合いが取れていないからだ。

ここで繰り返すが、真の証人とは私達生き残りではない。」

痛ましいほどの自虐が切々と、堂々巡りのように訴えられているこの章を、読者である私たちはどう受けとればいいのか。

解放から40年を経てもなお、こうした責め苦に苛まれているという事実と、傷口がどんどん深部に達していく恐ろしさを、ここに読みとらざるをえないこと、そして錐揉みで落ちていくレーヴィに私たちからどんな言葉も手も差し伸べることができないこと。

「これが人間か」

地獄の入口の淵に立つ。影はもうない。穴にすでに投じられたから…

レーヴィは階段から落ちた。

意思の疎通。

世界のありとあらゆる土地から連行されてきたユダヤ人たち。彼ら同士でイディッシュ語を使って話すことも一部の間では可能だったが、彼らの支配者はドイツ語しか話さない。実際は、ポーランドからの収容者が多数だったため、収容者の間ではポーランド語がよく使われたようだ。しかし命令はドイツ語で下される。わからないでまごまごすれば殴打を浴びる。

「ラーゲルの初めの日々はピントの合わない、動きの激しい映画として記憶に焼きつけられている。それはけたたましい物音と、怒鳴り声でいっぱいで、意味が不明瞭である。名前も顔もない人物たちが大騒ぎをしていて、背景の耳を聾するような騒音の中に埋没しており、そこからは人間の言葉は出て来なかった。それは白黒の映画で、音はついていたが、せりふは聞こえてこなかった。」

言葉の問題で苦しんだのは、イタリア人、ユーゴスラビア人、ギリシア人、ハンガリー人らであった。フランス人はドイツ語も使用されていた地域からの出身者を含んでいたため、彼らを介してドイツ語を理解できた。イタリア人はフランス人を介して、ある程度通訳してもらうことが可能ではあった。東欧からの人々は言語コミニュケーション手段を持たなかった。言葉の通じない環境の中で、言葉以外のコミニュケーションを許されない(コミニュケーションといえるかどうか、一方的な命令と暴力)そういう環境に置かれると、人は言葉とともに思考も萎み、もはや内面は人間ではなくなる。この状態はひとつの警報装置であって、言葉を失うことは霊魂を失うこと、すなわち生きる意思を失い、早々に死に行く集団に飲み込まれていくようになる。

無益な暴力。

ユダヤ人を抹殺する、そのための装置はすでに用意されている。それなのに、なぜ理由なく暴力をふるって痛めつけ、番号を刺青し、名前を奪い、衣服を奪い、全裸を度々強要し、執拗な点呼が繰り返され、髪を剃らせ、スープを与えるのにスプーンを使用させず、移動の貨車にトイレの桶を設置させず、同胞の特権者に殴打させ、労働させるのに痛くて仕方ない木靴を履かせるか。民族浄化が目的なのならば、ただ殺人装置(ガス室)に押し込み、殺せば済むものを、その前に酷苦と恥辱を与えて人間性を傷つけるか。この問題は過去記事『スレブレニツァ…』にも見られた。(ソ連の虐殺にはこういう側面はなかったように思う)

ただ殺すのではいけないのである。

否、ナチスの目的はユダヤ人と共産主義者とスラヴ人の抹殺なのだから、速やかにガス室に送れば最終的解決という目的は達成されるはずではないか。

違う、ただ殺すだけではいけない。苦痛を与え、屈辱を与え、道徳を剥ぎ取り、辱められた姿に貶めてから殺すことに意味があるのだと。羞恥心の侵害、理由のない暴力行為。

それはなぜ?

「第三帝国では、上から押し付けられた選択、最良の選択は、最大の苦しみを与えること、肉体的、道徳的苦しみを最大限にもたらすことであった、ということてある。「敵」は単に死ねばいいのではなく、苦しみながら死ななければならなかったのだ。」

ブナ工場が設立される以前は、収容者にひたすら無駄な労働をさせた。一日で穴を掘らせ、また埋める、その繰り返し。報酬のない、目的のない、無益な労働の強要の意味は?彼らは「奴隷」、奴隷には「労働」が似合いだから、とのことだった。苦しんでする労働が。

こうすることの効果は3つ考えられる。

死に行く人へ。生きる意思を失わされ、抵抗する力も失わされ、力尽きて死を受け容れること。

支配者へ。暴力の対象を虐げ、人間性を奪うことで、手を下す罪悪感を軽減すること。

思いがけず生き残った人へ。過酷な環境に負け、道徳を失った自分への悔恨に、生涯苦しめられること。

ナチスのこの手の込んだ仕掛けを実行していた人たちは、のちに「自分は市民にすぎない」「上層部に従わざるをえなかった」と言い逃れた。貨車が来て、ユダヤ人がたくさん連れて行かれるのを市民は見ていた、知っていた。

レーヴィは、弱い者がカポーにやられているのを見ぬふりしたことを生涯悔やみ、苦しみ続けたが、ユダヤ人を目の隅で見送った人たちは、その後事態がはっきりしたときに何を思っただろうか。何を守ろうとしただろうか。

5. ステレオタイプとの直面

「私たちにされる質問の中で、いつも必ず出てくるものがある。それは年月を経るにつれて、より執拗さを増して発され、非難の調子がよりはっきりと透けて見えるようになっていった。それは一つの質問というよりは、一群の質問である。なぜあなたたちは逃げなかったのですか?なぜ反乱を起こさなかったのですか?なぜ「それ以前」に逮捕を逃れようとしなかったのですか?…

この質問は楽観主義的立場から解釈し、論評することができる…」

これらの質問は、当時の全体主義の国家下とその後の自由主義の国家下との状況の違いをあぶり出してくる。自由主義の下で生まれた者は、その自由を奪う状況から解放される権利があり義務でもあると考える傾向にある。質問者との間には国境に似た壁がある。レーヴィはこの前提を指摘してからそれぞれの質問に答える。当時の収容所の立地、当時のユダヤ人の地位、当時の各国の微妙な関係、人民の移動に関する当時の考え方(祖国との繋がり意識、外国に対する情報量、協力を求められる外国在住の縁者の有無)、などなどを説明し、質問の行為がどれほど不可能だったかをイメージしてもらう必要があった。これはナチスドイツだけではなく、イタリア、日本、ソ連も同じ状況であったし、ナチスはドイツ国民に対してさえも辛辣な部分があった。(ヒトラー・ユーゲントの大会に強制的に出席させるために数日の行程を歩かせ、遅れる者には容赦がなく、抗議した親達は罰せられた、など)

しかし、戦後何年も何年もこの応対を繰り返しているうちに、レーヴィは心が萎えてきたのだろうか。伝えることが難しい。時を重ねてるほど益々伝わりにくくなっていく。役割を果たせない「生き残り」としての存在意義に、押しつぶされていく。無能さ、空虚さ。否、待ってほしい。伝え手のレーヴィひとりの問題ではなく、受け手の理解能力の問題もあるではないか。人と人との伝達はたとえ世界を違えていなくても理解には限界がある。それは乗り越えねばならない壁ではないし、悲観することはない。互いに自覚しておく条件にすぎない。伝え聞いた情報を脳の想像力だけで理解することには、肉体で体験して獲得した理解と同一にはなれないだろう。理想は抱きつつも現実とも折り合うべきではないか。レーヴィの場合は理想というより脅迫観念に近かったのではないか。

戦争の惨禍を世界中が体験しながら、その後も虐殺は起きたし、迫害もなくならない。レーヴィは憤死したのか、あるいは疲れたのか。突然決意した死のようであるが、すでに著書にはその階段を降りていく心の受難が記されていた。たくさんのユダヤ人に手を差し伸べなかった私たちは、苦しむレーヴィにも手を差し伸べなかった。私たちはレーヴィと同じように無力を嘆くべきなのか、そこまでする必要はないのか。

「その苦しみや悲しみを追求するのではなく、事態を哀れみや怒りの感情を抑えて、批判的観点からとらえるべきだ」、そうレーヴィは語っていたことを意識しておこう。ただレーヴィ本人はその観点を維持しきれなかったのだ。

6. 『最後の一人』の影

おそらく、レーヴィの最後の日に、彼に会いにきたのは『最後の一人』のこの男だろう。これは私の推測だが…。

『アウシュビッツは終わらない』の「最後の一人」から少し長く引用させていただく。

「一ヶ月前、ビルケナウの焼却炉の一つが爆破された。この企てがどのように実行されたのか、だれも真相を知らない(おそらく将来もだれにもわからないだろう)。ガス室や焼却炉の作業に従事していた特別なコマンドーのしわざだ、収容所の残りの囚人からは幻獣に隔離され、自分たちも定期的なまっさつの対象になっていた特別コマンドーの囚人たちのしわざだ、という噂が流れていた。要するにビルケナウでは、私たちと同じように武器もなく衰弱しきった奴隷たちが何百人も、自らの憎悪を実らせて、行動に移す力を見つけ出した、ということなのだ。

今日目の前で殺される男は、その反乱に何らかの形で参加したのだ。彼はビルケナウの反逆者と連絡をとり、武器を私たちの収容所に持ちこんで同時蜂起を企てていた、とのことだ。彼はいま私たちの目の前で死ぬ。そして彼に用意された孤独な死が、不名誉ではなく、栄光をもたらすことを、ドイツ人たちは理解できないのだ。

だれ一人として理解できなかったドイツ語の演説が終わると、また初めのしわがれ声が響いた。

「分かったか?」(Habt ihr verständen ?)

「分かりました」(Jawohl)と答えたのはだれだ?だれでもないし、全員でもある。まるで私たちのいまいましいあきらめが自然に実体化して、頭上でいっせいに声をあげたかのようだった。だがみなは死者の叫び声を聞いた。それは昔から無気力と忍従の厚い防壁を貫いて、各人のまだ人間として生きている核を打ち震わせた。

「同志諸君、私が最後だ」(Kameraden, ich bin der Letzte.)

私たち卑屈な群れから、一つの声が、つぶやきが、同意の声が上がった、と語ることができたら、と思う。だが何も起こらなかった。私たちは頭を垂れ、背を曲げ、灰色の姿で立ったままだった。ドイツ人が命令するまで帽子もとらなかった。落としぶたが開き、体が無残にはね上がった。楽隊がまた演奏を始め、私たちは再び列をつくって、死者が断末魔に身を震わす前を通りすぎた。

絞首台の下ではSSたちが、私たちの通るのを無関心に眺めていた。彼らの仕事は終わった。しかも大成功だった。もうロシア軍がやってくるはずだ。だが私たちの中にはもう強い男はいない。最後の一人は頭上にぶら下がっている。残りの者たちには絞首索など必要ない。もうロシア軍が着くはずだ。だが飼いならされ、破壊された私たちしか見いだせないだろう。待ち受けている衰弱死にふさわしいこの私たちしか。

人間を破壊するのは、創造するのと同じくらい難しい。たやすくはなかったし、時間もかかった。だが、きみたちドイツ人はそれに成功した。きみたちに見つめられて私たちは言いなりになる。私たちの何を恐れるのだ?反乱は起こさないし、挑戦の言葉を吐くこともないし、裁きの視線さえ投げつけられないのだから。

アルベルトと私はバラックに入っても、顔を見あわすことができなかった。あの男は頑丈であったに違いなかった。私たちを打ち砕いたこの条件に屈しなかったのだから、私たちとは別の金属でできていたに違いなかった。

なぜなら私たちもまた破壊され、打ち砕かれていたからだ。たとえ私たちが適応でき、何とか食べ物を見つけ、疲れと寒さに耐えることを学び、帰還できるとしても、だ。

私たちはメナシュカを寝台に放り出し、スープを分け、いつもの猛々しい飢えをいやした。そしていまは心が恥に押しつぶされている。」

(点呼の後に処刑が皆の前で行われることはたびたびあったそうだが、いずれも盗みや脱走、サボタージュなどだった

アルベルトは収容所で知り合い、レーヴィとは親しかったが、死の行進の途上で命を落とした人)。

「心が恥に押しつぶされている」

もし、開放までにこの最後の一人の処刑に直面していなかったら、レーヴィはどんな後世を送っただろうか。死ぬほど追い詰められることもなかったかもしれないし、著書も書かなかったかもしれない。この一場が彼の人生に投じられたことは、安っぽく言えば、いわゆる宿命だったのだろう。

6. 慈悲と獣性

残念なことだが、人間の理性には限界があるということをレーヴィの著作から知る。しかしこれを認識しておくことはまた大事なことである。

レーヴィの語る辛辣な環境下だけのことではなく、事がこうなる以前に流されたことについて、限界だ、仕方のない流れだと言って良いかどうかは別で考えねばならない。

人間の持つ二重性の一つの例となる、『慈悲』と『獣性』について、『溺れるものと救われるもの』の中で考察されている。

「ありとあらゆる論理に反して、慈悲と獣性は同じ人間の中で、同時に共存し得る。そして慈悲自体も論理を越えたものである。私たちが感じる慈悲と、慈悲の対象となる苦悩の範疇は釣り合っていない。同じように苦しんでも、そのイメージが陰に隠れている無数のものよりは、アンネ・フランクという一人の少女の方がより大きな感動を呼ぶ。おそらく、かくあるべき必然性があるのだ。もし私たちがすべての人の苦痛を感じることができ、そうすべきなら、私たちは生き続けることができない。おそらく多くのものへの慈悲という恐るべき素質は、ただ聖人だけに与えられているのである。最上の場合でも、ある個人に、同胞に、隣人に向けられた、時たまの慈悲しか許されていない。神の摂理により、近視眼的になっている、私たちの感覚の届く範囲にいる、目の前の血肉を備えた人間にしか許されていないのだ。」

神を信じないレーヴィが、神の摂理を持ち出したくらい、腑に落ちないが厳然として存在する道理として認めたということなのだろう。

『アンネの日記』、『夜の霧』、『これが人間か』は強制収容所三大作となっている。『アンネの日記』はこの夏も、たくさんの小中学生が読み、読書感想文が書かれることだろう。

「かわいそう」「ひどい社会」…

「アンネは病気で死んだけれども、殺されたのと一緒です」

レーヴィは…。

「死ななかった、殺されなかった」

「生き残った、けれども(自分で)死んでしまった」

でもやはり彼も

「殺されたのと一緒です」

40年の苦しみの果てに…。

絶筆となった苦しみの果実『溺れるものと救われるもの』は今の私たちに非常に重い示唆を与えてくれる。子供達の感想文の後方に果てなく広がる背景を、悲しみという言葉も苦しみという言葉も使わず、具に見て、いっそ言葉にしなくていい、感じるものを自分に写し取る。夏休みの課題に。

客観的な省察と警鐘の末の自死?

プリーモ・レーヴィの葛藤

Primo Michele Levi

1919〜1987

1. 生涯

『これが人間か』という衝撃的なタイトルの本がある。(日本語訳版『アウシュビッツは終わらない』)それはアウシュビッツ強制収容所での死線すれすれの日々を綴った体験記だ。

著者プリーモ・レーヴィはトリノ生まれのユダヤ系イタリア人で、トリノ大学で化学を学んだ。第二次大戦中、ナチスによる占領に対する抵抗運動に加わるが、1943年12月スイス国境沿いの山中で捕らえられ、ユダヤ人であったことから強制収容所送りになった。

汽車で送られた先はアウシュビッツだが、誰もそこがどこなのかわからない。レーヴィはたまたまドイツ語が少し理解できたことと、レーヴィの化学者としての能力をナチスが利用するために途中から研究所勤務になり、死に直結するような重労働は回避できたことが幸いし、ソ連赤軍による収容所解放のときまで生き延びることができた。

イタリア帰還後は、再び化学者として従事しつつ、アウシュビッツの体験を綴った。少しの年月を経てその著書は世界で読まれるようになり、アウシュビッツ体験のほかにも詩や小説も創作した。

レーヴィはとりわけ若者に自著に触れてほしいと願った。自分の過酷な体験を知ってもらうことで、世界が再びあのような惨禍に巻き込まれないよう、若い世代が自分の頭で考えてほしいと望んでいたのである。もう一つ、自著がドイツで読まれることに大きな意義を見出していた。ドイツの人々がこの件に当事者として向き合うか否かを秤にかけたのである。

反響に少なからぬ手応えを確かめつつも、三十年四十年と時が経ち、人々が過去の戦争に向き合う仕方にステレオタイプが目立つようになると、レーヴィは暗澹たる不安に掻き乱されるようになった。死の前年の著書『溺れるものと救われるもの』には非常に過敏な自虐性が随所に感じられる。レーヴィの最後の葛藤の跡が見えるようである。

この翌年、『これが人間か』とその続編にあたる『休戦』の映画化(『遥かなる帰郷』)が進むも、レーヴィはアパートの階段から転落死。

遺書はないが、自死を疑われている。映画化によって一層深くステレオタイプに陥ることを殊更おそれたためかもしれない。

おそらく、実際に収容所の人智を超える極限状態をその身に体験した者でなければ理解不可能な、繊細な一線があるのだろう。

1945年の収容所解放後に、自由の身になったはずの人々に多くの自殺者が出たのは、一般にはなかなか解せないことである。自殺数に関してならば、動物以下の扱いを受けていた収容所監禁中の自殺はほとんど無く、解放後の自殺は逆に多かったと言われている。こういう事実をレーヴィは冷静に分析していたが、彼自身が解放後数十年を経てもなお克服できない障碍に負けてしまうことになったのはなぜだろうか。

2. レーヴィの主張

レーヴィの表現は淡々としていて感情は極力抑えられている。そのスタンスを守ることをレーヴィは重要視している。それは『溺れるものと救われるもの』の「序文」の中でこう示されている。

「…もちろん自明なことだが、強制収容所の真実を再現するための最も堅固たる素材は、生き残ったものたちの記憶である。だがそれがかきたてる哀れみや怒りの感情を抑えて、それは批判的観点から読まれるべきである。」

それはこの前の記事のアレクシエーヴィチのインタビューにおいても、記憶に頼ることの欠点として指摘されていたのと同じことといえよう。事後に知った情報を記憶に上乗せすることで、当時の感情さえも書換えがなされるからである。

そしてレーヴィはこの文に続けて早速、当時の状況を正確に再現する。

「ラーゲルを知る上で、ラーゲル自身が最良の観察点になるとは限らない。囚人たちは非常に非人間的な状態に置かれていたため、自分の世界についてはほとんど統一的な見方ができなかった。それは特にドイツ語が理解できなかった囚人に起こったことである。彼らは密封された貨車の中で悲惨な状態に置かれ、回り道の多い、こみ入った旅の末にラーゲルに入れられたが、それがヨーロッパのどこに位置するのか分からなかったのである。彼らは他のラーゲルの存在を知らなかった。たとえそれが数キロ先にあっても。また誰のために働いているのか分からなかった。不意に条件が変わったり、大量に移動がなされても、その意味が分からなかった。流刑囚は死に取り囲まれていたため、自分の目の前で行われていた虐殺がどの程度のものか計ることができなかった。今日かたわらで働いていた仲間が、明日にはもう姿がなかった。隣のバラックに移ったのか、この世から抹殺されたのか、それを知ることはできなかった。要するに巨大な暴力と驚異の機構に支配されていると感じていた。しかしその全体像を描き出すことはできなかった。なぜなら彼の目は、日々の必要に迫られて、地面にくぎ付けになっていたからだ。

「普通の」囚人の証言は、書かれたものにせよ口頭にせよ、こうした欠如があった。彼らは特権を持たないものたち、つまり強制収容所の中核をなしていたものたちで、あり得ないような出来事の組みわせで、かろうじて死を逃れたのだった。彼らはラーゲルで大多数を占めていたが、生き残ったものの中では少数者だった。生き残ったものの中では、囚人生活中に何らかの形で特権を享受していたもののほうが多かった。年月がたち、今日になってみれば、ラーゲルの歴史は、私もそうであったように、その地獄の底まで降りなかったものたちによってのみ書かれたと言えるだろう。地獄の底まで降りたものはそこから戻って来なかった。あるいは苦痛と周囲の無理解のために、その観察力は麻痺していた。」

溺れるものと救われるものというのはここで言われている、なにがしかの特権を有して生存率が高かったグループと特権を一切持たなかったグループのことである。

同著の「恥辱」の章中には、読者には耐えられないほど痛ましく、レーヴィの重い懺悔が吐露されている。それに加えて、時の経過とともに彼の願わぬ方向へとアウシュビッツのステレオタイプが暴走し、手に負えぬものに化したことへの絶望があった。死が彼のこの枷を解いてくれただろうか。レーヴィの重い十字架は背負いきれなかった。ただ彼は無神論者ではある。

参考にした本:

1947 『アウシュビッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』

1986 『溺れるものと救われるもの』

いずれも竹山博英訳

3. ラーゲルでの日々

解放後まもないときに書かれた『アウシュビッツは終わらない』には、ラーゲルでの"人間"の生き様が書かれている。非人間的な扱いにさらされつつも人間臭さがにじみ出るラーゲルの処世術である。赤裸々な人間ドラマだが、ああした収容所のなかでも一部には人間くさい日常があったということに少し安堵する。レーヴィがいたのはいわゆる絶滅収容所ではなく労働収容所だが、定期的な選別により直ちに絶滅収容所送りになる背面を持っていた。その様子を見直す前に、アウシュビッツ強制収容所の概要を。

アウシュビッツ三大収容所周辺図

アウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau

アウシュビッツはポーランドのオシフィエンチムの地名をドイツ語呼称したもので、近隣エリアに大小数多くの収容所が点在していた。そのうちの大規模な三施設はアウシュビッツ(第一強制収容所)、ビルケナウ(第二強制収容所)、モノヴィッツ(第三強制収容所)。レーヴィは労働能力ありと見なされたためモノヴィッツMonowitzへ送られる。モノヴィッツはArbeitslagerすなわち労働収容所であり、絶滅収容所Aussenlagerではない。隣接するIG Farben industrieの工場(通称ブナBuna Werke: Buはブタン、Naはナトリウムからの名称、ゴム製品工場である)で働かされることになる。

ブナと呼ばれるIGファルベンの工場

ブナと呼ばれるIGファルベンの工場 ビルケナウ収容所

ビルケナウ収容所WW2中盤以降、厳しくなりつつあるドイツの戦局。労働力は強制連行した外国人に頼る方針にする。周囲に収容所も多く、物流にも適したこの地に工場を建設した。貨車で運ばれてくる人間の数は多く、弱って働けなくなった者は「選別re-selektion」によりヒトラーの最終的解決の方針に沿って処分する流れだった。つまり人の流動がめざましい速度で生から死の矢印に流れていった。モノヴィッツは90%がユダヤ人、最終的に10223人の収容者がいた。

夜、貨車から降ろされたレーヴィ。駅で待っていたのはSS。最初の選別が行われる。男96名、女19名のみが選り分けられ労、残りのおよそ500名はおそらくこのあと2日と生きていなかっただろう、と。つまり送られた先はモノヴィッツのはずだ。

トラックで移送されたレーヴィの一行は、靴と服を脱がされ、髪と髭を剃られ、シャワーを浴びせられる。木靴と縞柄の囚人服をあてがわれる。囚人番号が刺青され、以降は自分の名前は失われる。のちには、刺青番号によって出自や滞在期間がわかるようになる。大きい番号は「新入生」、ポーランドのゲットー出身者は尊敬され、サロニカ出身のギリシャ人にはだまされないように気をつける、など。収容所の処世術だ。

バラック一棟あたり200〜250人。三段の寝台一段につき2人が上下互い違いに横になる。ラーゲルのまんなかには広い点呼広場がある。長時間の壮絶な点呼が毎日繰り返される。

囚人服の胸には識別の印が付けられている。刑事犯は緑の三角、政治犯は赤の三角、同性愛者はピンク、ユダヤ人は赤と黄色のダビデの星。戦争捕虜もいることがある。SSは通常、ラーゲルの外にいる。内部を仕切るのは同じ囚人のうちの緑の三角だ。その役職はカポーと呼ばれる。バラック長も囚人のなかから選ばれる。同胞に凶暴で、SSにしっぽを振るのに適任なのはこの緑の三角の連中であり、SSはこの選定のもたらす囚人集団へのダメージは当然のことながら認識済みである。この屈辱的なヒエラルキーを、レーヴィは「灰色の領域」と呼ぶ。カポーの他にも様々な小さな役割があって、配給のスープがわずかに多めにもらえる特典が目当てである。しかしそのささやかな差が生死を分けるのである。

他に、著しく生死を分けるものは靴だ。合わない靴を履いて行進させられ、重労働にあてられるうちに足に腫れ物ができれば病院に行かされるが、「腫れ足」は治らない、即ち、以後使い物にならない者として選別されることになる。ガス室だ。

労働は、15〜150名で部隊編成される。月〜金の勤務、土曜は休み、日曜は一週おきに労働日でバラック施設周りの補修をさせられる。冬は8時〜12時と12時半〜16時。夏は6時半〜12時と13時〜18時。SSは軍隊の行動形式をラーゲルにも適用したため、点呼や行進を行う他、寝具の完璧なベッドメーキング、爪や髪の伸び、上着ボタンの数などをいちいちこまめに点検した。服にシミがあれば罰せられ、足を毎夕洗っていなければまた罰せられる。拾った針金やボロ布は貴重で、紙ですら防寒のために上着の下にあてがった。こんなものも含め、どんなものも常に盗難のおそれがあった。

スープの配給でも、並ぶ順番によっては上澄みだけになってしまうこと、夜のトイレは共同で桶にすることになるのだが、いっぱいになってしまえばその人が外に捨てに行かねばならない。暗い中、なみなみの桶を担いで歩けばどうやっても足元にかかってしまう。これも数週間も経てば慣れて、人の放尿中の桶の音でそろそろやばいかどうかを聴いて列に並ぶ知恵を得る。

こうしたちょっとした生きる知恵を身につけるまでの数週間は生死を分ける大切なプロセスである。そのプロセスには、人として当たり前に身につけてきたプライドとの決別も含まれている。例えば、カポーや小さな役割にしがみついている誰かに、理不尽に突然殴られた場合、抗議したり殴り返したりするのは決まって「新入生」だけだ。新入生は即座に袋叩きにあい、ラーゲルの不文律を体で学ぶのであった。理解不能な扱いを受けたとしても「なぜだ?」と問うこともなくなる。「ここにはなぜなんて言葉はないんだ」と知る。どんなささやかな利権にも目を光らせてたくましく生きる者がいる一方、大多数のものは心が折れて10日と生き延びることができなかったそうだ。そう、それは身体の限界を待たず、心の内から枯れていくように…

4. 「彼らの死は、肉体的な死よりも前に始まっていた」

『溺れるものと救われるもの』には、「灰色の領域」「恥辱」「意思の疎通」「無益な暴力」という章がそれぞれある。いずれもラーゲルに存在する、人間性を奪いとる要素である。これはナチスによって周到に練られた恣意的な環境だ。

灰色の領域。

これは上にも簡単に述べたが、カポーのような存在をいう。一般に「外ー敵、内ー味方」という考えが我々の認識の前提である。ところが、強制収容所に入ってみるとこの二つの他に「内ー敵」という予期しない第三の関係式に出会う。この「内ー味方」と「内ー敵」の違いは、普通の収容者と特権的な収容者という違いである。この第三の存在に誰もが当初は戸惑うが、若者の場合は特に混乱する。それまでの社会経験の中で、敵ー味方の二分法にしかなじみがないからである。特権的な者は普通の者を犠牲にすることで、自身を強固にする。一般の収容者に対する暴力は、SSの眼前でこれ見よがしにふるわれる。カポーの特権的暴力行使には下限はあっても上限はない。時にはSSを買収したり脅迫したりもする強者もいる。

この、外見上は協力者でありながら敵対者という存在は、一般の収容者の精神を混乱させる。また、こうした選ばれたカポーはもともと素行の悪い刑事犯がほとんどで、暴力に罪悪感がない。もちろん、カポーだからといってもSSの前では一囚人であるから自らがSSからの虐待を受ける場合もある。

解放後、このようなカポー達の罪責の判断は難しかった。レーヴィはこう述べる。

「こうした協力者の行動に、性急に道徳的判断を下すのは軽率である。明らかに、最大の罪は体制に、全体主義国家の構造自体にある。個々の大小の協力者が競って罪を犯したことについては、評価が難しい。」

「国家社会主義のような地獄の体制は、恐ろしいほどの腐敗の力を及ぼすのであり、それから身を守るのは難しい。なぜなら大小の共犯意識が必要だからだ。」

「自分の罪に意図的に目を閉ざしている。…頭を振りながらも同意してしまったもの、「もし私がしなかったら、私よりももっとひどいものがそうしただろう」と言うものも同等である。」

「…虐待されていたという条件は罪を免除するものではない。そしてしばしばその罪は客観的に見て重いことがある。しかしその罪の計量を委託すべき、人間の法廷を私は知らない。」

灰色の領域には、性質の違うもう一つの罪を負うべき集団がある。それは特別部隊と呼ばれる、「最終的解決」を実行する実働隊であり、隊は到着したばかりのユダヤ人から選ばれる。言わずもがな、選別された人々をガス室に誘導し、死体から金歯を抜き取り、焼却して灰にするまでを行う。しばしば灰は、ラーゲル内の道ならしに撒かれたり、外の世界に売られたりする。骨片や歯の混じる灰だが、外の世界でもそれを問題にする者はなかった。

同胞を死に追いやり、後始末までする特別部隊には、他の囚人より良い食事が用意されている。しかし部隊は定期的に始末され、次の特別部隊は前の部隊の始末からとりかかる。なぜなら、特別部隊の仕事は極秘中の極秘ゆえ、情報が外部に知られることのないよう定期的に抹殺し、入れ替える必要があるからだ。

なかにはもちろん、発狂したり自殺したりする者も現れる。ある時、新規に編成された部隊全員がこの残酷な作業を拒否し、その400人全員が処刑されたこともあった。また、ビルケナウ強制収容所で起きた収容者による反乱は特別部隊が主導したものだった。

ユダヤ人にユダヤ人を始末させる。ナチスの狡猾な手法である。犠牲者にも罪を負わせ、共謀者に仕立て上げる。そうすることでSSが直接手を染める必要もなく、罪悪感も軽くなる仕組みだ。

恥辱。

「自分の善意はほとんど無に等しく、世界の秩序を守るのに何の役にも立たなかった、という考えが良心を苦しめた」

「私たちの日々は、明け方から夜まで、飢えと労苦と寒さと恐怖に妨げられていて、反省し、論理的に考え、愛情を感じる余地は全くなかった。さらに私たち全員は盗みをした。あるものは自分の仲間のパンを盗むまでに身を落とした。私たちは祖国や自分たちの文化だけでなく、自分自身が思い描いていた、過去、未来、家族を忘れてしまった。」

このような恥辱の感情は、解放後に津波が押し寄せるように襲い、良心の残骸さえも奪い去る。おそらくレーヴィは、彼にとって何度目かの津波が襲いかかり、いよいよ耐える意思を失い、命ごと放棄してしまったのではないだろうか。

時が経つにつれ、レーヴィを襲う恥辱の苦しみは深まっていったようだ。

カポーが、あるいは他の者が自分より弱い仲間を殴打していたが、誰も助けることをしなかった。助けなかったことに、罪の意識を感じる。それは重くのしかかり、悪夢をもたらしたにちがいない。

「おまえはだれか別の者に取って代わって生きているという恥辱感を持っていないだろうか。特にもっと寛大で、感受性が強く、より賢明で、より有用で、おまえよりももっと生きるに値するものに取って代わっていないか。…」

「むしろ最悪のもの、エゴイスト、乱暴者、厚顔無恥なもの、「灰色の領域」の協力者、スパイが生き延びていた。…確かに私は自分が無実だと感じるが、救われたものの中に組み入れられている。そのために、自分や他人の目に向き合う時、いつも正当化の理由を探し求めるのである。最悪のものたちが、つまり最も適合したものたちが生き残った。最良のものたちはみな死んでしまった。」

「独自の信仰を持った友人は、私が証言を持ち帰るために生き残ったと言った。わたしは自分に可能な限り証言をしたし、そうせざるを得なかっただろう。しかしこの私の証言がそれだけで生き残る特権を私にもたらし、多くの年月を大きな問題もなしに生きられるようにさせたというなら、その考えはわたしを不安にさせる。なぜならその特権と結果の釣り合いが取れていないからだ。

ここで繰り返すが、真の証人とは私達生き残りではない。」

痛ましいほどの自虐が切々と、堂々巡りのように訴えられているこの章を、読者である私たちはどう受けとればいいのか。

解放から40年を経てもなお、こうした責め苦に苛まれているという事実と、傷口がどんどん深部に達していく恐ろしさを、ここに読みとらざるをえないこと、そして錐揉みで落ちていくレーヴィに私たちからどんな言葉も手も差し伸べることができないこと。

「これが人間か」

地獄の入口の淵に立つ。影はもうない。穴にすでに投じられたから…

レーヴィは階段から落ちた。

意思の疎通。

世界のありとあらゆる土地から連行されてきたユダヤ人たち。彼ら同士でイディッシュ語を使って話すことも一部の間では可能だったが、彼らの支配者はドイツ語しか話さない。実際は、ポーランドからの収容者が多数だったため、収容者の間ではポーランド語がよく使われたようだ。しかし命令はドイツ語で下される。わからないでまごまごすれば殴打を浴びる。

「ラーゲルの初めの日々はピントの合わない、動きの激しい映画として記憶に焼きつけられている。それはけたたましい物音と、怒鳴り声でいっぱいで、意味が不明瞭である。名前も顔もない人物たちが大騒ぎをしていて、背景の耳を聾するような騒音の中に埋没しており、そこからは人間の言葉は出て来なかった。それは白黒の映画で、音はついていたが、せりふは聞こえてこなかった。」

言葉の問題で苦しんだのは、イタリア人、ユーゴスラビア人、ギリシア人、ハンガリー人らであった。フランス人はドイツ語も使用されていた地域からの出身者を含んでいたため、彼らを介してドイツ語を理解できた。イタリア人はフランス人を介して、ある程度通訳してもらうことが可能ではあった。東欧からの人々は言語コミニュケーション手段を持たなかった。言葉の通じない環境の中で、言葉以外のコミニュケーションを許されない(コミニュケーションといえるかどうか、一方的な命令と暴力)そういう環境に置かれると、人は言葉とともに思考も萎み、もはや内面は人間ではなくなる。この状態はひとつの警報装置であって、言葉を失うことは霊魂を失うこと、すなわち生きる意思を失い、早々に死に行く集団に飲み込まれていくようになる。

無益な暴力。

ユダヤ人を抹殺する、そのための装置はすでに用意されている。それなのに、なぜ理由なく暴力をふるって痛めつけ、番号を刺青し、名前を奪い、衣服を奪い、全裸を度々強要し、執拗な点呼が繰り返され、髪を剃らせ、スープを与えるのにスプーンを使用させず、移動の貨車にトイレの桶を設置させず、同胞の特権者に殴打させ、労働させるのに痛くて仕方ない木靴を履かせるか。民族浄化が目的なのならば、ただ殺人装置(ガス室)に押し込み、殺せば済むものを、その前に酷苦と恥辱を与えて人間性を傷つけるか。この問題は過去記事『スレブレニツァ…』にも見られた。(ソ連の虐殺にはこういう側面はなかったように思う)

ただ殺すのではいけないのである。

否、ナチスの目的はユダヤ人と共産主義者とスラヴ人の抹殺なのだから、速やかにガス室に送れば最終的解決という目的は達成されるはずではないか。

違う、ただ殺すだけではいけない。苦痛を与え、屈辱を与え、道徳を剥ぎ取り、辱められた姿に貶めてから殺すことに意味があるのだと。羞恥心の侵害、理由のない暴力行為。

それはなぜ?

「第三帝国では、上から押し付けられた選択、最良の選択は、最大の苦しみを与えること、肉体的、道徳的苦しみを最大限にもたらすことであった、ということてある。「敵」は単に死ねばいいのではなく、苦しみながら死ななければならなかったのだ。」

ブナ工場が設立される以前は、収容者にひたすら無駄な労働をさせた。一日で穴を掘らせ、また埋める、その繰り返し。報酬のない、目的のない、無益な労働の強要の意味は?彼らは「奴隷」、奴隷には「労働」が似合いだから、とのことだった。苦しんでする労働が。

こうすることの効果は3つ考えられる。

死に行く人へ。生きる意思を失わされ、抵抗する力も失わされ、力尽きて死を受け容れること。

支配者へ。暴力の対象を虐げ、人間性を奪うことで、手を下す罪悪感を軽減すること。

思いがけず生き残った人へ。過酷な環境に負け、道徳を失った自分への悔恨に、生涯苦しめられること。

ナチスのこの手の込んだ仕掛けを実行していた人たちは、のちに「自分は市民にすぎない」「上層部に従わざるをえなかった」と言い逃れた。貨車が来て、ユダヤ人がたくさん連れて行かれるのを市民は見ていた、知っていた。

レーヴィは、弱い者がカポーにやられているのを見ぬふりしたことを生涯悔やみ、苦しみ続けたが、ユダヤ人を目の隅で見送った人たちは、その後事態がはっきりしたときに何を思っただろうか。何を守ろうとしただろうか。

5. ステレオタイプとの直面

「私たちにされる質問の中で、いつも必ず出てくるものがある。それは年月を経るにつれて、より執拗さを増して発され、非難の調子がよりはっきりと透けて見えるようになっていった。それは一つの質問というよりは、一群の質問である。なぜあなたたちは逃げなかったのですか?なぜ反乱を起こさなかったのですか?なぜ「それ以前」に逮捕を逃れようとしなかったのですか?…

この質問は楽観主義的立場から解釈し、論評することができる…」

これらの質問は、当時の全体主義の国家下とその後の自由主義の国家下との状況の違いをあぶり出してくる。自由主義の下で生まれた者は、その自由を奪う状況から解放される権利があり義務でもあると考える傾向にある。質問者との間には国境に似た壁がある。レーヴィはこの前提を指摘してからそれぞれの質問に答える。当時の収容所の立地、当時のユダヤ人の地位、当時の各国の微妙な関係、人民の移動に関する当時の考え方(祖国との繋がり意識、外国に対する情報量、協力を求められる外国在住の縁者の有無)、などなどを説明し、質問の行為がどれほど不可能だったかをイメージしてもらう必要があった。これはナチスドイツだけではなく、イタリア、日本、ソ連も同じ状況であったし、ナチスはドイツ国民に対してさえも辛辣な部分があった。(ヒトラー・ユーゲントの大会に強制的に出席させるために数日の行程を歩かせ、遅れる者には容赦がなく、抗議した親達は罰せられた、など)

しかし、戦後何年も何年もこの応対を繰り返しているうちに、レーヴィは心が萎えてきたのだろうか。伝えることが難しい。時を重ねてるほど益々伝わりにくくなっていく。役割を果たせない「生き残り」としての存在意義に、押しつぶされていく。無能さ、空虚さ。否、待ってほしい。伝え手のレーヴィひとりの問題ではなく、受け手の理解能力の問題もあるではないか。人と人との伝達はたとえ世界を違えていなくても理解には限界がある。それは乗り越えねばならない壁ではないし、悲観することはない。互いに自覚しておく条件にすぎない。伝え聞いた情報を脳の想像力だけで理解することには、肉体で体験して獲得した理解と同一にはなれないだろう。理想は抱きつつも現実とも折り合うべきではないか。レーヴィの場合は理想というより脅迫観念に近かったのではないか。

戦争の惨禍を世界中が体験しながら、その後も虐殺は起きたし、迫害もなくならない。レーヴィは憤死したのか、あるいは疲れたのか。突然決意した死のようであるが、すでに著書にはその階段を降りていく心の受難が記されていた。たくさんのユダヤ人に手を差し伸べなかった私たちは、苦しむレーヴィにも手を差し伸べなかった。私たちはレーヴィと同じように無力を嘆くべきなのか、そこまでする必要はないのか。

「その苦しみや悲しみを追求するのではなく、事態を哀れみや怒りの感情を抑えて、批判的観点からとらえるべきだ」、そうレーヴィは語っていたことを意識しておこう。ただレーヴィ本人はその観点を維持しきれなかったのだ。

6. 『最後の一人』の影

おそらく、レーヴィの最後の日に、彼に会いにきたのは『最後の一人』のこの男だろう。これは私の推測だが…。

『アウシュビッツは終わらない』の「最後の一人」から少し長く引用させていただく。

「一ヶ月前、ビルケナウの焼却炉の一つが爆破された。この企てがどのように実行されたのか、だれも真相を知らない(おそらく将来もだれにもわからないだろう)。ガス室や焼却炉の作業に従事していた特別なコマンドーのしわざだ、収容所の残りの囚人からは幻獣に隔離され、自分たちも定期的なまっさつの対象になっていた特別コマンドーの囚人たちのしわざだ、という噂が流れていた。要するにビルケナウでは、私たちと同じように武器もなく衰弱しきった奴隷たちが何百人も、自らの憎悪を実らせて、行動に移す力を見つけ出した、ということなのだ。

今日目の前で殺される男は、その反乱に何らかの形で参加したのだ。彼はビルケナウの反逆者と連絡をとり、武器を私たちの収容所に持ちこんで同時蜂起を企てていた、とのことだ。彼はいま私たちの目の前で死ぬ。そして彼に用意された孤独な死が、不名誉ではなく、栄光をもたらすことを、ドイツ人たちは理解できないのだ。

だれ一人として理解できなかったドイツ語の演説が終わると、また初めのしわがれ声が響いた。

「分かったか?」(Habt ihr verständen ?)

「分かりました」(Jawohl)と答えたのはだれだ?だれでもないし、全員でもある。まるで私たちのいまいましいあきらめが自然に実体化して、頭上でいっせいに声をあげたかのようだった。だがみなは死者の叫び声を聞いた。それは昔から無気力と忍従の厚い防壁を貫いて、各人のまだ人間として生きている核を打ち震わせた。

「同志諸君、私が最後だ」(Kameraden, ich bin der Letzte.)

私たち卑屈な群れから、一つの声が、つぶやきが、同意の声が上がった、と語ることができたら、と思う。だが何も起こらなかった。私たちは頭を垂れ、背を曲げ、灰色の姿で立ったままだった。ドイツ人が命令するまで帽子もとらなかった。落としぶたが開き、体が無残にはね上がった。楽隊がまた演奏を始め、私たちは再び列をつくって、死者が断末魔に身を震わす前を通りすぎた。

絞首台の下ではSSたちが、私たちの通るのを無関心に眺めていた。彼らの仕事は終わった。しかも大成功だった。もうロシア軍がやってくるはずだ。だが私たちの中にはもう強い男はいない。最後の一人は頭上にぶら下がっている。残りの者たちには絞首索など必要ない。もうロシア軍が着くはずだ。だが飼いならされ、破壊された私たちしか見いだせないだろう。待ち受けている衰弱死にふさわしいこの私たちしか。

人間を破壊するのは、創造するのと同じくらい難しい。たやすくはなかったし、時間もかかった。だが、きみたちドイツ人はそれに成功した。きみたちに見つめられて私たちは言いなりになる。私たちの何を恐れるのだ?反乱は起こさないし、挑戦の言葉を吐くこともないし、裁きの視線さえ投げつけられないのだから。

アルベルトと私はバラックに入っても、顔を見あわすことができなかった。あの男は頑丈であったに違いなかった。私たちを打ち砕いたこの条件に屈しなかったのだから、私たちとは別の金属でできていたに違いなかった。

なぜなら私たちもまた破壊され、打ち砕かれていたからだ。たとえ私たちが適応でき、何とか食べ物を見つけ、疲れと寒さに耐えることを学び、帰還できるとしても、だ。

私たちはメナシュカを寝台に放り出し、スープを分け、いつもの猛々しい飢えをいやした。そしていまは心が恥に押しつぶされている。」

(点呼の後に処刑が皆の前で行われることはたびたびあったそうだが、いずれも盗みや脱走、サボタージュなどだった

アルベルトは収容所で知り合い、レーヴィとは親しかったが、死の行進の途上で命を落とした人)。

「心が恥に押しつぶされている」

もし、開放までにこの最後の一人の処刑に直面していなかったら、レーヴィはどんな後世を送っただろうか。死ぬほど追い詰められることもなかったかもしれないし、著書も書かなかったかもしれない。この一場が彼の人生に投じられたことは、安っぽく言えば、いわゆる宿命だったのだろう。

6. 慈悲と獣性

残念なことだが、人間の理性には限界があるということをレーヴィの著作から知る。しかしこれを認識しておくことはまた大事なことである。

レーヴィの語る辛辣な環境下だけのことではなく、事がこうなる以前に流されたことについて、限界だ、仕方のない流れだと言って良いかどうかは別で考えねばならない。

人間の持つ二重性の一つの例となる、『慈悲』と『獣性』について、『溺れるものと救われるもの』の中で考察されている。

「ありとあらゆる論理に反して、慈悲と獣性は同じ人間の中で、同時に共存し得る。そして慈悲自体も論理を越えたものである。私たちが感じる慈悲と、慈悲の対象となる苦悩の範疇は釣り合っていない。同じように苦しんでも、そのイメージが陰に隠れている無数のものよりは、アンネ・フランクという一人の少女の方がより大きな感動を呼ぶ。おそらく、かくあるべき必然性があるのだ。もし私たちがすべての人の苦痛を感じることができ、そうすべきなら、私たちは生き続けることができない。おそらく多くのものへの慈悲という恐るべき素質は、ただ聖人だけに与えられているのである。最上の場合でも、ある個人に、同胞に、隣人に向けられた、時たまの慈悲しか許されていない。神の摂理により、近視眼的になっている、私たちの感覚の届く範囲にいる、目の前の血肉を備えた人間にしか許されていないのだ。」

神を信じないレーヴィが、神の摂理を持ち出したくらい、腑に落ちないが厳然として存在する道理として認めたということなのだろう。

『アンネの日記』、『夜の霧』、『これが人間か』は強制収容所三大作となっている。『アンネの日記』はこの夏も、たくさんの小中学生が読み、読書感想文が書かれることだろう。

「かわいそう」「ひどい社会」…

「アンネは病気で死んだけれども、殺されたのと一緒です」

レーヴィは…。

「死ななかった、殺されなかった」

「生き残った、けれども(自分で)死んでしまった」

でもやはり彼も

「殺されたのと一緒です」

40年の苦しみの果てに…。

絶筆となった苦しみの果実『溺れるものと救われるもの』は今の私たちに非常に重い示唆を与えてくれる。子供達の感想文の後方に果てなく広がる背景を、悲しみという言葉も苦しみという言葉も使わず、具に見て、いっそ言葉にしなくていい、感じるものを自分に写し取る。夏休みの課題に。