アフガニスタン北部"パンジシールの獅子"

ソ連やタリバンと戦った司令官マスード

聖人の横顔、世界へ届け最後の警鐘

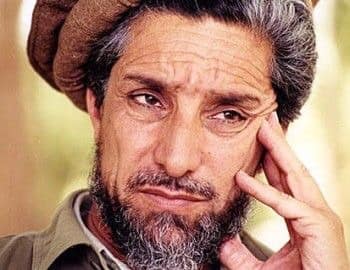

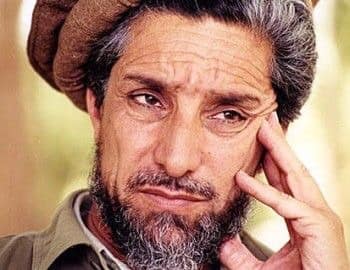

Ahmed Shah Massoud

1953〜2001

1. 英雄マスード、アフガニスタンのゲバラと呼ばれて

弁護士になりたい。

医者になりたい。

建築家になりたい…。

そう望めて、その可能性が用意されている社会ならば良い。その道が易しくはないにしても、自分のために努力することが可能なのだから。

しかし、社会がそれを許さないほど混乱していたとしたらどうか。夢を失うだけでなく、命さえも危うくなるとしたら?

約束されたはずの自分の将来を諦めた上、銃を取って抵抗ができるだろうか。自分を守るだけでなく、人々を平和に導くことができるだろうか。

実際、能力の限界や勇気の欠如で、とてもじゃないが人を誘導して戦うことなどできないのが現実だろう。

たとえば、キューバ革命を導いたフィデル・カストロやエルネスト・チェ・ゲバラ。または「アフガニスタンのゲバラ」とあだ名されていたアフガニスタン北部同盟司令官アフマド・シャー・マスード。

マスードはその最期もゲバラと同様、暗殺だった。2001年9月9日、アメリカ同時多発テロ事件の2日前のことだ。

2001年、マスードはこの年の春、フランスでのヨーロッパ議会に招かれた際、世界を巻き込んだテロ事件が早晩起こるだろうことを警告していた。アメリカにも注意を呼びかけた。一方で、自身の横死もまもないことを感じていたという。

学生時代にアフガニスタン国家が政変によって傾いたために、学業を中止し、銃を取り兵を導く、司令官としての生涯に身を投じたマスード。知能が高く、国防相として、あるいはゲリラの司令官として、すばらしい統率力を示した。それでいて驕ることなく、常に老若男女全ての人々に優しく心を配った。敬虔なイスラム信者であり、日に五度の祈りを欠かさなかったが、それを周囲に強要しなかった。ソ連軍に追い詰められ、後にはタリバンに追い詰められ、実際、その戦績は苦渋に満ちていたが、マスードには不動の心があった。

アフガニスタン紛争勃発時、マスードはカブール大学の建築科大学生だった。ちなみに過去、カストロは弁護士、ゲバラは医師だった。マスードは生前、平和になったらもう一度大学に行って建築を学びたい、あるいは村の教師になりたいと、語っていた。死後、公式に「アフガニスタンの英雄」として称えられたが、生前のマスード自身は栄誉よりもただ素朴な平和を希求していた。

アフガニスタンの紛争の経過を振り返り、マスードの生涯を辿りたい。

2. アフガニスタン紛争

2. アフガニスタン紛争

アフマド・シャーは1953年9月2日、アフガニスタン北部のパンジシール渓谷にあるジャンガラック村で、陸軍将校のドースト・ムハンマドの、7人の子のうちの3番目に生まれた。当時のアフガニスタンは、王ザヒール・シャーの統治下にあり、1964年にはジルガ(評議会)召集、憲法制定があり、自由と基本的人権を認める政府が樹立された。このとき、共産主義のアフガニスタン人民民主党(PDPA)も創設された。

1973年、軍部のクーデターにより、王は亡命。ダウドによる共和制となる。ダウドはPDPAと距離をおき、さらにイスラム弾圧も行う。

大学生だったマスードはムジャヒディン(イスラム主義を掲げる抵抗組織)の運動に参加。

1975年に、ムジャヒディンのヘクマティアルが起こした反乱が失敗し、マスードもパキスタンに逃亡する。過激主義に傾くヘクマティアルが、ムジャヒディンの長ラバ二と対立して分裂、イスラム党(ヒズビ・イスラミ)を創設。マスードはラバ二のイスラム協会(ジャミアテ・イスラミ)にとどまる。

1978年、PDPAによってダウドが暗殺され、共産政権が設立されたが、政策は不評、暴力による弾圧に対し、各地で反乱が起きる。マスードも共産政権打倒に立ち上がり、パンジシールで抵抗活動する。

1979年、共産政権支援を理由にソ連軍が侵攻。親ソ政権樹立。各地で民族グループごとに反ソ抵抗運動。

1989年、ソ連軍撤退。しかし共産政権は続行。

1991年、抵抗運動を受け、共産政権がカブールから撤退。マスードの軍がカブールに入る。

1992年、ペシャワール協定により、ムジャヒディン政権樹立。ラバ二が大統領、マスードが国防相となる。

1993年、ムジャヒディン間の対立が起こり、ヘクマティアルがカブールを攻撃。ヘクマティアルの交渉条件に応じて、マスードが国防相を辞任。

近隣国やアメリカが新興勢力タリバンを支援。タリバンによりカブールが包囲される。

1996年、マスードほか政府陣営はカブールから撤退。タリバンが入城。

タリバンについて;もともとは神学生の団体で、当初は誘拐された少女を救出するなど、慈善的で市民に迎え入れられやすい面もあった。しかし、アルカイダと密接になるに従い、原理主義傾向を強くし、厳しい戒律を民衆に押し付けるようになる。偶像崇拝禁止(バーミヤン仏像破壊など)、テレビ放送や音楽、スポーツなど娯楽は一切禁止。娯楽のかわりに公開処刑を頻繁に行う。毎日五回の礼拝を強要し、宗教警察で取り締まる。成人男性はあご髭を生やすのを義務づけられる。違反すれば、髭が一定まで伸びる間、収監される。女性の教育、勤労は禁止。女性は家族の男性の同伴なしでの外出禁止。タリバン組織は、同じパシュトゥン人の隣国パキスタンの支援と、アルカイダ経由でサウジアラビアからの支援も受け、勢力を拡大した。

1997年、北部に逃れたマスードらを中心に、反タリバン連合(アフガニスタン救国・民族イスラム統一戦線)が結成された。北部同盟と呼ばれる。

パキスタンやサウジアラビアの潤沢な支援を受けるタリバンは、支配地域を拡大。国土の80%を制圧する。

一方、国際社会はタリバン政権を認めず、北部同盟政府をアフガニスタンの代表とみなす。

2001年9月9日、ジャーナリストを装った二人の自爆攻撃で、インタビュー中のマスードが暗殺される。

翌々日の11日、アメリカ同時多発テロ事件勃発。

ウサマ・ビンラディン引き渡しに応じないタリバンに対抗して有志連合が結成される。有志連合は北部同盟を支援。11月に北部同盟がカブールを奪還する。12月、ボン合意主要四派協議により、ハーミド・カルザイ暫定政府が樹立。

タリバンは一部支配地域で活動を継続。現在、再び支配を拡大している。

紛争以前、アフガニスタンは美しく、多くの観光客が訪れる地だった。ソ連軍侵攻の11年間で、人口の10%約200万人が亡くなり、およそ600万人が難民になった。大量の地雷が残された。その後も、ヘクマティアルの攻撃で土地は荒らされ、タリバンが実権を握ったあとは恐怖によって支配された。

そのような過酷な状況にありながら、マスードはどこまでも平和をめざして努力し続けた。

『マスード 伝説のアフガン司令官の素顔』(マルセラ・グラッド著)には、マスードと関わりのあった人々からのインタビューがそのまま綴られている。書の中でマスードは、遠目から見ただけでも、そのオーラが彼だけを浮き上がらせ、目を離すことができなくなるほど、と。けれどもその振舞いは穏やかで、誰にでも優しく言葉をかけ、話を聞き、戦場の緊張をユーモアでなだめることもある、とも。さまざまなエピソードが、マスード亡き後、愛着を持ってそれぞれ語られている。もちろん、これはマスードの側近くにいた人々の話だから、中傷も批判もない。マスードを憎む者も世には当然あっただろうが、敵のソ連兵やタリバンの高官にさえも、一目置かれていたのは事実のようだ。この本で語られているマスードの横顔を、少し見つめてみたい。

3. 少年時代、パンジシール渓谷にて

3. 少年時代、パンジシール渓谷にて

先祖は王政に仕えた有力者、祖父と父は陸軍将校。中流家庭の育ち。文学と宗教に家庭教師がつけられる。家には図書室があった。祖父の影響で、アフマド・シャーは日に5度モスクで祈るような、敬虔なイスラム信者になった。

マスードは母からの影響を多く受けた。母は息子に、アフガニスタン人にとって学校教育よりも大切なこととして、馬に乗れること、銃を撃てること、人前で話すこと、モスクで適切な発言ができること、山の中を歩くこと、物の作り方や治し方を知ることなどをきわめるよう説いた。それらは祖国を守るために、やがて必要になるものばかりだった。

よくあるように、マスードもラジオなどを必ず分解する子供だった。13歳の頃、家の配線工事を自分にやらせてほしいと言い、研究しながら完成させた。

機転が利くため、絶好のタイミングで周囲を誘導することもあった。男の子たちでりんご盗りして農夫に見つかり、全員一斉に並んで逃げたが、マスードが「バラバラになって逃げるんだ」と声を上げたので、誰も捕まらないで済んだ。

いずれも、のちに山間でゲリラ活動するにあたって、有用な能力を持ち合わせていたといえる。

自身が子供でありながら、まわりの子供達にも目を配り、自宅のガレージに集めて勉強を見てやることもあった。"父よりも優しく、兄弟よりも親しい"と兵士たちに思われる、寛容な司令官になる基礎がうかがえる。

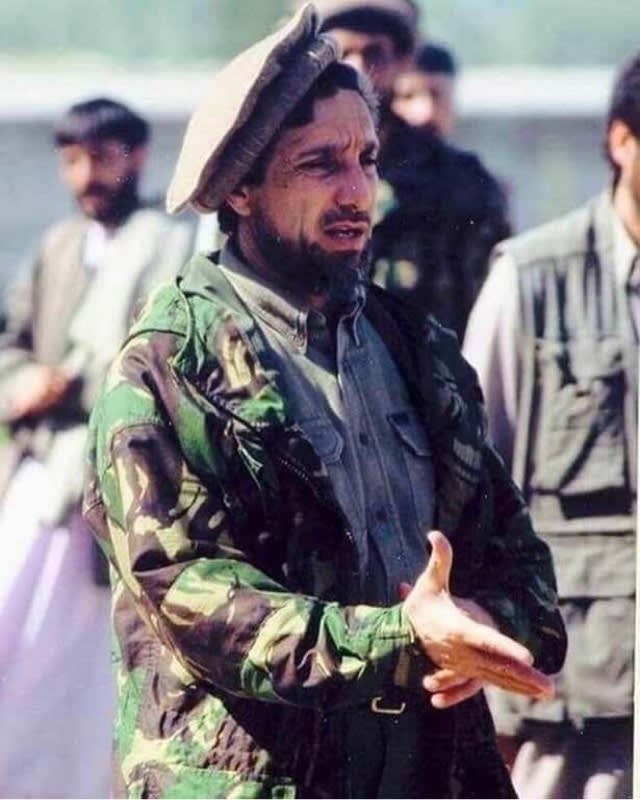

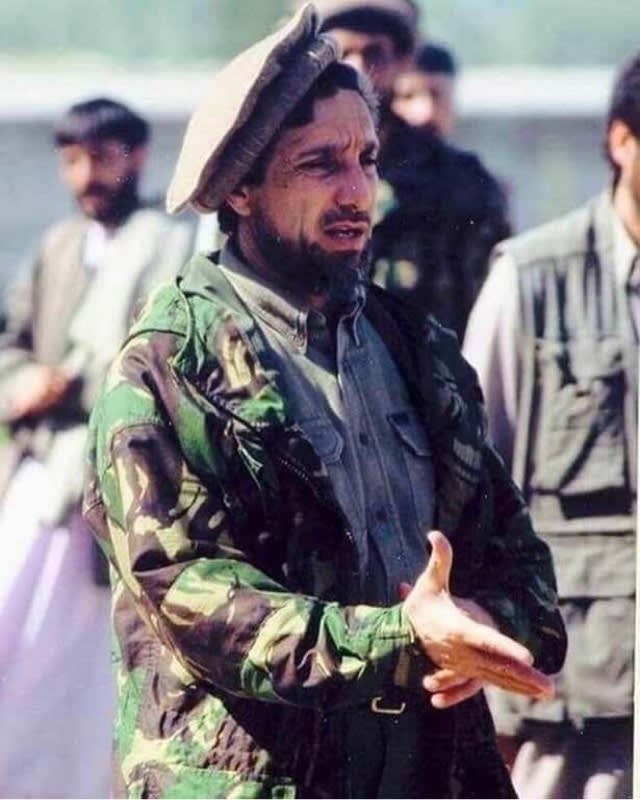

4. 若きムジャヒディンの司令官

マスードは司令官である。一般に、司令官、指揮官のなかには、前線から遠い安全な場所から命令を出すだけの人もいるそうだが、マスードは驚くほど最前線に出ていることがあるという。その姿を見れば、兵士たちの士気が上がるが、そればかりでなく、ときに緊張を緩めるためにユーモアを交えた言葉もかけていく。

分散して配置した20ほどの自軍のゲリラ部隊の動きを全て把握しており、それぞれに迅速に指示を出せる頭脳がある。作戦は幹部にすら事前に伝えない。司令官のこの頭脳がある限り、そうした方が遅滞も齟齬もなく済むだろう。

訓練を通じても、司令官の優れた采配を兵士たちは尊敬してやまないが、終わって宿舎に戻れば、もう彼は司令官ではなく、皆のルームメイトになる。食事の支度にも加わり、毛布が行き渡っているか確かめ、夜の歩哨もすすんで勤める。もちろん、皆はそれを固辞するのだが、マスードは必ずやる。しかも、一番きつい夜明け間際の時間帯をすすんでやってくれる。

あるとき、山間での長い戦いのあと、村まで降りてきた一隊は、村でなにかごちそうにありつけるだろうと期待していた。しかし、既に深夜で、村の人が差し出してくれたのは、パンと牛乳と、ざるに入った桑の実だけだった。パンと牛乳はマスードに、桑の実は兵士らにと言って。マスードは礼を言い、

「パンと牛乳は持って帰ってください。私達はみんな、桑の実を食べるから」

そして皆で車座になって桑の実を食べた。

兵士に対してだけでなく、マスードに魅かれて同行する海外のジャーナリストたちにも親しみをもって接している。日本の長倉洋海氏は現地語も堪能で、マスードと長く行動をともにしていた一人。あるとき、マスードは長倉氏に、

「豚肉ってどういう味がする?」

と聞いたそうだ。イスラム教徒は豚肉を食べてはならないのだが、マスードは好奇心とユーモアで聞いてきて、まわりを和ませていた。異なる文化を唾棄することのない公正さと素朴さがある。

兵士と過ごす時間の中に平和でゆるやかな時間もあれば、当然、紛争時のこと、砲弾の下、身を潜めている長い苦しみの時間もある。マイケル・バリー教授(※)のインタビューでは、こんな意外な場面が語られている。

——1994年から1995年の恐怖のカブールで、私はクリストフ・ド・ボンフィリやフランス人医師何人かとマスードと一緒に、彼のアジトにいたんだ。とても暗かった。電気は通じてなくて、ロケット弾が雨のように降っていた。市はタリバンに攻略されていて、食料や医薬品を市内に持ち込むためには彼らの前線を越えなければならなかった。

マスードはランプの明かりの下に大きな地図を広げて座り、いずれ彼が勝利を収める理由を、私達みんなに説明しようとしていた。我々はここ、敵はそこ、我々はこう動いて、こうして敵を捕らえ、ああして敵を打ち破る。友人よ、信じてくれ。我々が勝つということを。

私達は彼に言った。「ねえ、アーメル・サーブ(尊敬を込めた呼び名)、あなたが勝つか勝たないかは、私達がここにいる理由とは何の関係もないのです。仮にあなたが負けても、私達はあなたを支援するためにここに留まります」彼は言葉を失った。ただの一言も返せなかった——

共にいる人たちをどうにか安心させるべく、作戦を示して見せるマスードの真摯な行為。けれども実際、仲間達はマスードの捉え方とは次元の違う信頼を確固として抱いていたのである。仲間を不安にさせてはいけないと動揺していたのはマスード自身、それを超える信望が既に築かれていたことに驚き、言葉を失ったのだろう。かけがえのない仲間の思いがけない強さを、衝撃的に知ったから。

※マイケル・バリー教授 プリンストン大学教授で、当時、カブールで国際的な医療食料支援活動を行なっていた

作戦中は冷静沈着、オフでも穏やかで分け隔てなく好意的に付き合う司令官だが、嫌悪や怒りを顕すこともある。どういう場合なのか。

一行がある村に入ったとき、現地のゲストハウスに泊まることになったが、マスードや高官は部屋に案内され、他のムジャヒディンたちの部屋は行き渡らなかった。交渉していた高官と案内の老人とが口論になり、老人が殴られた。そこへマスードが来て老人の話を聞き、いきさつと、殴られたことを涙で訴えられた。

「この国の老人や子供達のために、私は自分の命を賭け、人々の命も危険に晒している。なのに、殴るだなんて。私の名においてやっていることなのか?」

マスードは高官を、老人がされたと同じように殴った。「こういうことは我慢がならない!」と。

もう一つのエピソードは、大切な一人息子アフマドが関わる。子供達に対して声を荒げたこともないマスードが、一度だけ厳しかったことがある。

会議にて、ある司令官が執務室から出てきたとき、「ねえ、お父さん、あの人はウズベク人?変な訛りがあるね」と。マスードは息子の耳をつかんで、

「彼は、私やお前と同じアフガン人だ。二度とそんな言い方をしてはならない!」

と叱った。

屈託ない歳頃の子供のこと、気づいたことをやや得意になって話したかもしれない。悪意はないはずだ。しかしそうした無意識下の区別が線引きを始めて、思わぬ壁を積んでしまう恐れがある。

また、マスードは、一つのアフガン、にこだわっていた。民族で分けると、それぞれに諸外国から圧力がかかり、やがて不調和が生まれる。世界には、大国に利用され、分断されてしまった民族問題がいくらでもあるのだから。

マスードは自分が神聖視されたり担がれたりすることを嫌う。秘書は持っても使用人は置かない。

着替えをしているとき、そばにいた人がマスードのために靴を揃えようとしたのを阻んだ。

マスードの肖像画が上手く描けたので、それを見て欲しいと来訪した人には、会いたがらなかった。

妹達が彼の写真を部屋に置いていたのにも困っていた。自分の死後に墓に写真は飾らないで欲しいと、周囲にたびたび話していたそうだ。もちろん宗教心がそうさせるのかもしれないが、特別視されるのが嫌なのだろう。

マスードの弟の友人が、家族のためにサウジアラビアに出稼ぎに行きたくて、マスードに許可を得たいと弟を介して尋ねた。聞いたマスードはその本人を呼び、

「

私のことを何だと思ってるんだ?」

弟も友人も、こんな質問で返されたことに驚いていると、

「私は何者でもないんだよ、マスードは詩人だという人がいるが、誰か私の詩を読んだことがあるのか?私は詩人じゃない。作家でもないし医者でもない。技術者でもない。…何者でもないんだよ。私は単なる、自分の国を愛していて神を愛している人間だし、自分でもそう思っているよ」

誰かに対して、許可したり禁止したりする権限はそもそもないのだ、ということ。結局、友人はサウジには行かなかったそうだ。

マスードは身近な兵士たちを大切にし、敬ってもいる。戦闘では、残念だが多くの若い命が失われることもある。マスードは涙は流さない。けれども、亡くなった兵士の葬儀には全て参列するのだった。

もちろん、住民への心配りは、なによりも大切にした。安全か、食べ物はあるか、着るものはあるか。壊滅に至る前にカブールを撤退したのも、街を戦場にしてこれ以上荒廃させれば、そのあとに住民が生きられなくなってしまうからだった。

動物を人間の争いに巻き込むのも嫌った。

ある指揮官から、地雷撤去のために羊を放ってはどうかと提案があったが、

「動物を苦しませる必要がどこにある?

地雷は人間が自分達で片付けるんだ。方法もあるし、させる人間もいるんだ」

また、戦争で人手が減り、川魚をとるのに効率がいいからと、手榴弾で一網打尽に採っていたのを見て、マスードは大変悲しんだそうだ。

マスードと一人息子アフマド 父との別れは12歳

マスードと一人息子アフマド 父との別れは12歳

ほかに5人の娘もいる

5. マスードという敵

マスードは敵の兵にも同じ視線を向ける。

パキスタン人タリバンの男が投獄されていたときのこと。マスードが来て、

「食事がよくなかったり、部下から虐待をうけたら、言ってくれ。

君は囚人だが一人の人間だ」

マスードはいつも笑顔で、赦しに満ちていた、と。同じくそこに捕らえられていた13歳の少年は、マスードによって解放された。「君はここにいるべきではない」と。少年兵を解放するときは、幾らかのお金も持たせてあげることもあった。

マスードが捕虜に手厚かったのは、ソ連でも有名だったくらいだ。それは部下たちにも徹底させている。

アフガン人を殺したソ連兵の捕虜を、アフガン兵が殴り始めた。すると、マスードが殴っていた兵士を押さえ、一発殴る。

「この男はお前と同じく、与えられた仕事をこなしただけなんだ。二度と捕虜に手を上げるな」

マスードには暗殺者が送り込まれ、たびたび、狙われる。暗殺者は時間をかけて同郷の友人を装い、顔見知りになり、マスードとの距離を縮めてから暗殺の機会を狙う。しかし、時を経て暗殺者はマスードに銃を手渡し、「私は暗殺者としてここへ来た」と告白。「いや、君は私の友人だよ」と、マスードは銃を彼に返す。

マスードにはロシア人の護衛がいる。ロシア人がカラシニコフを持ってマスードを護衛している。

マスードに尋ねると、彼は古くからの友人だよ、という。ロシア人は国に帰らず、マスードのそばを選んだ。

敵の兵士に対してだけではない。兵士を動かしている敵の将にも尊厳を与えた。

味方の36名もの指揮官を倒したヒズビ・イスラミの指揮官をようやく捕らえた時のこと。マスードの前に連れてこられた姿は、埃まみれ、裸足、破けた服、ターバンもなしだった。

「彼はグループの指揮官だ。彼に恥をかかせるな。身体を洗わせて服を着せてから戻ってこい」

「君達に彼を貶める権威はない。法廷が決めることだ」

とも。

こうした態度はヒズビ・イスラミの最高権力者ヘクマティアルに対しても守られた。ヘクマティアルは何度もマスードを裏切り、殺害しようとしたし、アフガンの町や住民に向けて砲弾を撃ち込むような人物であり、マスードの兄を殺したとも言われている、彼はまさしく敵である。それでも、眼前を潰走するのを追撃せず、逃亡の間、家を提供して保護し、国外に逃れるためのヘリコプターまで手配してやった。

「過去を理由に彼に敵意を抱く必要があるか」

マスードがカブールを制圧していた時期、敵対者や共産党員などの囚人で、死刑になった者は一人もいない。こういう場合、粛清が行われるのが世の常だ。

「

共産主義だろうと何だろうと、主義を理由に人を殺すことには反対だ」

報復はしない。

部族社会の伝統を持つアフガニスタンにおいて、報復は正統的に認められる行為だ。マスードの考えは極めて異例なのである。

6. 戦術と生活

6. 戦術と生活

先にも書いたが、カブールをタリバンに明け渡して北部に撤退するのを決めたのはマスードだ。攻防を続ければ、数百以上の死傷兵が出る。民間人の犠牲も出る。犠牲を多くしてまで戦うのはやめる。

かつてソ連との戦いで、ソ連軍と休戦したとき、アメリカは不満を抱き、支援の手を引いた。アメリカは死ぬまで戦うことをアフガン兵に望んでいたからだ。しかし、アメリカが去ってもマスードは気にとめない。支援をあてにして他国に指図されるより、停戦によって立て直しの時間をかせぐことが重要だったから。

玉砕とか、最後の血の一滴とか、勇ましく囃し立てる司令官ではない。ともすれば命をかけたがる前線の兵士の手を押さえる司令官だ。住民、兵の命を損なわないために、とことん考え抜くのが彼の在り方だ。戦果より、リスクを出さないことをめざす。

その考えは敵の人間にも向けられる。マスードの作戦は、敵の殲滅をめざすものではない。相手がソ連軍でもタリバンでも、戦意を失わせるための作戦を主体にする。

アフガニスタンを統一する。戦う力だけでは成し遂げられない。敵に立ち向かう力と、もう一つ必要なのは、敵を赦す力だとマスードは考えている。

「

私達は、許して忘れるべきだ。許すだけじゃなくて、忘れるべきだ」

マスードの心中にあるのは神を愛する心である。

事が立ち行かなくなった時、彼は一人、考え続け、神に祈る。庭を歩き回ったり、黒板にいろいろ書き出して整理したり、夜道を散歩しながら考えたり祈ったり。神にすがるばかりではない。たくさんの情報を集め、哲学や詩の世界に生きる知恵を求めるため、深夜に読書をする。そのために、日々の睡眠時間は夜が明けてからの2時間程度。戦場へのマスードの荷物にはいつも6箱の本が連れ添った。

戦いの合間に休息の時間が持てるときは、近隣の子供達と遊んだり、川で泳いだり。モスクに入るときはそっと入り、後ろの方に静かに座る。外で祈りの時間になるときは、近くにいる誰とでも、通りがかりの子供や農夫とでも一緒に祈る。

ある時の寒い夜、タリバンが迫り、指揮官たちの会議は重い空気の中だった。煮詰まって気分が沈んでいく時、マスードがふと、しりとりをしようと言った。アフガンのしりとりは、古来からの詩を題材にする高尚なしりとりである。皆も従い、熱戦となり、寒い重苦しい夜を、しばし素敵な時間を過ごす事ができた。どんな窮地にあっても凹まないために、ユーモアを引き出す機転がある。

アフガニスタンの星降る夜空の下、争いをしばし忘れて詩に興じる戦士たち。人の営みのささやかさ。明ければ星が姿を隠すように、マスードの命もまもなく終わろうとしていた。

7. 世界への警告

7. 世界への警告

マスードによる1998年の米国宛書簡においては、ソ連の侵攻とそれに対する国際組織や諸外国の駆け引き、その後国際社会に放置されたアフガニスタンの現状(パキスタンの介入とタリバンによる国内の荒廃)、国際社会と民主主義国への要望などが訴えられている。

「…国際社会と民主主義は、貴重な時間をむだにするのではなく、自由と平和と安定と幸福への障害と断固戦うアフガン人を何らかの方法で支援するという、重要な役割を果たすべきです」

テロリズムはアフガニスタン国内の問題ではなくなりつつあった。そのことを世界は気づかない。渦中のアフガニスタンで戦うマスードには、今ここでテロリズムを叩かなくては、世界にそれが拡大する恐れがあると痛感せられるのである。

なぜ米国はアフガニスタンを見捨てたのか、なぜヨーロッパ諸国はアフガニスタンを見捨てたのか、なぜ我々をライバル国の手に委ねたのか。戦争が本当に終わるまで我々側に付くべきだと、なぜ理解できないのか?

2001年、パリの欧州議会に出席したマスードはなおも訴え続けた。

どんな内戦だろうと起こした国は非難される。その非難にももちろんあうが、マスードは受け入れない。

「その通り、私は自国のために戦っています。けれどもこれは私だけの戦争ではないんです。これは世界の戦争です!注意してください。彼らは危ない人間の集まりです」

タリバンの脅威、それを支えつつ世界を巻き込もうとするアルカイダ、その危険な進行を放置し続ける国際社会の無能。

マスードは暗殺された。

二日後、世界は9.11の惨劇を見る。

この実害を経てようやく、世界は腰を上げ、たちまちアフガニスタンの内戦は区切りがついた。

タリバンはマスードがいなくなり、しめた、と思っただろう。けれども腹心のアルカイダのテロ凶行で機会は失われた。

今を生きる私達はこれをどう受けとめるべきだろう。

マスードに関わるこの事態をマイケル・バリー教授は、講演でこう述べている。

凄まじい暴力にまみれた20世紀は、全体主義による三大急襲、つまり人類による前例のない3つの腐敗とともに、ようやく終わりを告げた。ナチスは、右寄りの政治が腐敗した結果だった。レーニン主義あるいは旧ソ連は、左寄りの政治が腐敗した結果だった。タリバンとアルカイダは、宗教を持ち込んだ政治が腐敗した結果だった。

また、あらゆる記録を考察しても、これら3つの腐敗すべてが遺したものは、単に、大量殺人と人類の理性に泥を塗ったことだけである。マスードは、最初の腐敗がようやく地上から姿を消した直後に生まれ、残りの2つを相手に見事な戦いを繰り広げた。ソ連という2番目の腐敗には相当な打撃を与え、その崩壊に立ち会った。アルカイダという3番目の腐敗も相当打ちのめしたが、その崩壊を目にすることなくこの世を去った。しかしマスードの犠牲は、カブールでのアルカイダ敗北を早めた。そして、憎しみで成り立っている教義の対極であり、寛大な宗教と慈悲から成る深い信仰に基づくマスードのメッセージは、世界中がこの3番目の腐敗を監視するという現在の状況を産むのに一役買った。この2つの勝利を収めたことに対し、今も生きている我々は、マスードへの恩を一生忘れてはならない

その後、21世紀は何を描き始めたか?

ISは掃討されたが、別の問題もあとに残している。タリバンも存在している。世界に蔓延しつつある反グローバリズムや右傾化。我々はもう一度、前世紀のふりだしにもどるのか。

「赦して忘れる」ことのできない人々がやがて粛清を叫び、自らが粛清される。

この状況の唯中にあって、

マスードを覚えていたい。

少年が灯りを携えてくるのを見た

少年が灯りを携えてくるのを見た

どこから持ってきたのかと尋ねると

彼は灯りを消して、こう言った

「どこへ行ったか、答えられます?」

ハスラン

あとがき

マスードとよく比較されるゲバラ。向かう先と時代は少し違いましたが、共通点もあります。チェス好き、読書好き、睡眠時間が少ない、など。

戦場に本箱を持ち込むという点では、ユリアヌスもそうでした。ユリアヌスも明け方に少し眠る程度でしたし。詩や哲学を愛したというのも共通しています。

「私は何者でもない」という発言には、ディキンソンの詩を思い出しました。

国土を破壊し尽くすよりは戦いを放棄するというのは、レオポルト3世と近いです。

ディキンソンを別として、皆、戦争に直面して生きた方達。彼らの苦しみをこそ、理解しないといけないのでしょう。

それでも、マスードとゲバラがチェス対戦、なんていうのがあったら面白いな、とも…