Зачарованные смертью

Светлана Алексиевич,1998

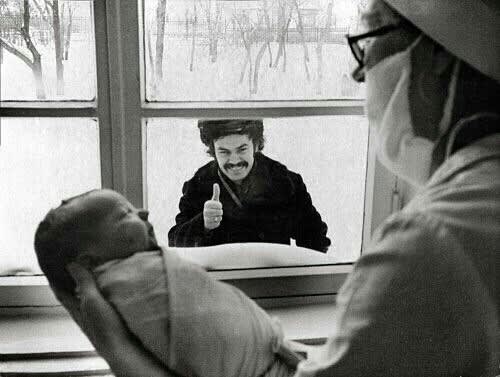

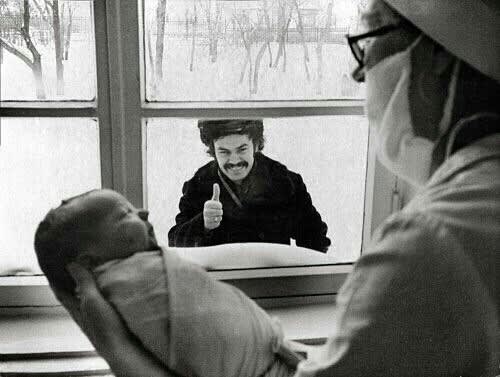

いずれの写真も著書には関係なく、tumblr投稿から選んだものです

いずれの写真も著書には関係なく、tumblr投稿から選んだものです

『死に魅入られた人びと ソ連崩壊と自殺者の記録』2005

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの著作は、当事者のインタビューをそのまま読者に差し出す。敢えて自身の印象や所感を述べない。

ある事態に直面した本人の、感情に直結する生の言葉を通して、あるいは言語化される過程そのものも通して、受け手個々にリアルに考えさせることが目的と思われる。

現在、日本では絶版となっているこの本を、ようやく手に取ることができた。

これは、自殺に失敗した本人、または自殺した当人の関係者による、「その死」を検証する書である。

副タイトルからは、ソ連崩壊に失望した自殺を連想するが、自殺に至る理由は必ずしもそれだけではない。しかし、いずれも変化する社会の分断や歪みがその死の遠因にあると考えられる死である。

自殺した身近な者の、その死によって、残された者がソ連崩壊の中に自身が呑み込まれている姿をまざまざと見るのである。自己の存在を否定することも肯定することもできない。否定されたのは『偉大な思想』、かわりに突きつけられたのは自由放任、結果として、世代間の断絶と差別化。思想も人生も変えさせられる不自由さが、具に記されている。

この本でインタビューを受けているのは17人。

ロシアの大きな転換は、ロシア革命→レーニンやスターリンの時代→第二次大戦→冷戦期→ペレストロイカを経たロシア連邦。およそ80年の間の社会の振り子の振れは大きかった。どのタイミングで生まれ、どんな教育を受けたかによる世代間の相違が、社会や家庭で亀裂を生み、自死に逃避する。その葛藤は戦勝国でありながら、戦敗国日本よりも、重く暗い複雑な社会関係をもたらした。

例えば、公園で若者に取り囲まれ、「どうして戦争に勝ちやがった」と袋叩きにされた初老の元軍人。悲惨を生き抜き、苦しんで勝ち、祖国を、身を粉にして復興させてきたという誇りや価値観は、若者には共有されないどころか、消したい歴史にしかならない。人生の終わりを迎える頃になって、存在を全否定されることの絶望感はいかばかりか。ただし、これを、若者の単なる無理解と言い切ることもできないのである。

ロシア帝国最後の皇帝ニコライ二世

ロシア帝国最後の皇帝ニコライ二世

ロシア革命後に処刑された

ヴラジーミル・イリィチ・レーニン(本名ウリヤノフ)

ヴラジーミル・イリィチ・レーニン(本名ウリヤノフ)

ヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・スターリン(本名ジュガシュヴィリ)

ヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・スターリン(本名ジュガシュヴィリ)

87歳、ヴァシーリィ・ペトローヴィチ(「1 ゲートル、赤い星、夢みていたのは地上の楽園」より」も、首吊り自殺に失敗した。

ヴァシーリィは1920年から70年間、共産党員。1917年のロシア革命からの内戦に赤軍兵として戦った。その後は共産党員として、勤倹に党に貢献した。一度、逮捕され、党を除名されたことが人生最大の苦しみであったが、のち名誉回復された。そのとき、同時に妻の死も知らされたにもかかわらず、喜びのほうがまさったことに、驚きとかすかな罪悪感を抱くも、正当だと思っている。

時代は変わった。

すでに老齢の彼にとっては、新しい社会への驚きはあっても、抵抗も絶望もさほどではない。むしろ、老いと孤独のなかで、一心不乱に生きてきた過去を振り返るとき、なぜだかカシャッという音とともにいくつかの場面がよみがえり、心に引っかかってくる。

白軍の少年将校の遺体、

セミョーンおじさん、

最初の妻の写真‥

「‥もう忘れたと思っていた。不可解なことだ、実際に覚えていなかったのだから。白軍の将校がころがっていた‥少年だ。はだかで。腹が切りさかれ、そこから肩章がつきでている、腹に肩章がつっこんであった。しかし、以前なら、あなたにこんな話はしなかっただろう。私の記憶もどうかしてしまった。頭のなかでカシャッカシャッと音がする、カシャッカシャッと。カメラのように。私はもう棺おけに片足つっこんでおる。去りゆく者の目でみる時には、うそやごまかしはもう許されない。時間がないんだ。

いいや、私たちの人生、それは飛翔だった。革命の最初の数年間は、私にとって最高の年月で、すばらしく美しかった。レーニンがまだ生きていた。私は誰にもレーニンをわたすまい、この胸にレーニンをいだいて死んでいこう。‥」

死んだ少年将校の映像がフラッシュバックでよぎる。それを告白しつつも、すぐさま、人生を曇りなき美しきものだったと肯定する。

しかし、語りの続きでもう一度問い直される。

「アイスキュロスのことばだったかエウリピデスのことばたったか、最近みつけた。「もし神々が人間に忘却という力をさずけなかったら、人間は生きることができなかったであろう」。私はこの力に見放されてしまった。ふと自分に問うてみる(昔は一度も問うたことがない)。なんだっておまえは、切りさかれた腹に金色の肩章をつっこまれていたあの少年が不憫じゃなかったのか?そりゃあ、たしかに白衛兵だ、ブルジョワのせがれだ‥それでも、おまえと同じ少年じゃないか‥。いやいや、理屈や科学で私たちを裁いちゃならんのです。私たちを裁いていいのは宗教の法だけだ。私は不信心者ですがな。」

その遺体を見たときからずっと、本当に忘れていたのだろうか?その場で感情を、底の方に押しやって消したつもりになっていただけ。それが、70年もたってふたたび浮かんだ、ということだろう。死体が水底から時間をかけて浮かび上がってきたようだ。

肩章は絢爛豪華な帝国時代の象徴として赤軍派には嫌悪された。逆に白軍兵士の誇りでもあり、それを遺体の腹に突き刺すというのは侮辱行為を表わす。

セミョーンおじさんは、ヴァシーリィ自身がコムソモールの頃に密告したために銃殺された人だ。自分の密告のせいで、初めて人が銃殺されるところを見た。同じ村の住人だ。ヴァシーリィは父親に追い出された。

「私は眠れずに‥明け方、眠りにおちた。夢をみた‥赤ん坊はもう大きくてずしりと重い。私は赤ん坊を抱っこしている。楽しい。赤ん坊の顔をまぢかで見る、イコンの聖母がおさなごの目を見つめるように。私の腕のなかにいるのは、セミョーンおじさん‥。さけびだしたような気がする。夢のなかではいつも声をあげずにさけぶ、戦闘の時のように。戦闘の前のように。自分の声は聞こえない。私は軍刀で戦ったこともある、‥」

話はすぐに武勇伝やスターリン崇拝に切り換えられる。

あとは、老人の孤独。

「みな死んでしまった。ボリシェビキ世代は大理石の墓石のしたに横たわっている」

「二度目の妻が死んだ時、私には自分以外にだれも残っていないことを悟った。私の友は自分、私を裁くのも自分、私の敵も自分だ。

信じていたんだ。頭から信じていた。私たちは革命の熱狂者だった、私の世代は。すばらしきわが世代よ!ただ、夜ごと眠れないのが‥。いや、わが世代には感服する、その熱狂ぶりには、感服する。死ぬことができるのはだれか。死を覚悟している者のみだ。もしわれわれの熱狂がなかったならば、われわれは耐え抜くことができただろうか。やめよう。たまにふっと考えるんです、私は自分を相手に語っているのではなく、いつもだれかの前で一席ぶっているんだと。そんなとき自分にそっとささやくんですよ、「さあ、演壇からおりな」。きっと、いまも、演壇からおりなくちゃならんのです。そうですな?」

過ぎ去った時代はほんとうに、過ぎ、去った。

演説をぶちたい衝動、おりねばならない敗北感。歴史のまわりの寂寥。

「年をとりすぎた。私には身を守ってくれるものがない。私の時代は終わった。時代というのは宿命なんですよ、古代ギリシャ人が言ったように。」

怒濤の人生を邁進してきたなかで、捨ててきた、あるいは消してきた記憶の、底に沈んでいた片鱗を再び見る。否定してきたものと肯定してきたもの、それを人生の終わりに天秤にかける、そして自死。

「先日、死のうとしたとき‥。古い写真を、破りすてた。最初の妻の写真だけは破ろうにも破れなかった。ふたりで写っている、若くて、笑っておる。そうそう、日が照っていたんだ‥森の草地、妻のひざ枕。妻の腕のなか。そうそう、日が照っていたよ。」

美しく幸せなひとコマ。

時代も社会も問わない、幸福が止めた時間。

ここに生きる。ここに生きていたかったのではなかったか。

ヴァシーリィはこのあと再び自殺し、今度は完遂した。遺書があった。

「私は兵士だった、私は一度ならず殺した。私は殺した、信ずるままに、未来のために。過去を擁護するはめになろうとはおもいもよらなかった。わが老いた心臓をもって過去を閉じよう」

革命で荒らされた冬宮殿内部

革命で荒らされた冬宮殿内部

革命では教会の破壊や聖職者の虐殺も横行した

革命では教会の破壊や聖職者の虐殺も横行した

赤軍兵の誇りは赤い星のバッジ

赤軍兵の誇りは赤い星のバッジ

第二次世界大戦、独ソ戦の熾烈を極めたスターリングラード

第二次世界大戦、独ソ戦の熾烈を極めたスターリングラード

55歳、建築家アンナ(「17 羽ばたき一回とシャベルひとふりのあいだ」より)はある日、ガス栓をひねって自殺した。

その日は朝早く起き、あえて片時も手があかないようにさまざまな仕事をした。ハンバーグを焼き、洗濯、繕い物、生活用品の始末、部屋に花束を買ってきて、香水も香らせる。

「私は、部屋のガス栓をあけた‥

ラジオをつけた‥。

私は自由だった。自分にこんなことができるなんて思ってもみなかった。

生きるのがいやなんだろうと、そう思ってらっしゃるんでしょう?とても生きたいの。まだ人生を心ゆくまでながめて楽しんでいませんから。」

アンナは自殺に失敗した一人だ。過去を振り返ってインタヴューに答えるなか、突然、幼児期に克服したはずの吃りが始まる。自分の誕生日のとき、少女時代の思い出を話し出したところで、息子に言われたことを言及し始めると、吃りが止まらなくなった。

両親は第二次大戦期に逮捕され、アンナは収容所で生まれ、孤児院で育った。10代後半になってようやく母が出所、母や姉と暮らしたが、一緒に暮らした経験のない者どうしでは、家族らしい関係を築けなかった。

やがて家庭を持ち、息子と娘が生まれたが、夫は家を出て別の女性のところへ行った。夫は去ってもまだ愛しているが、息子や娘には自分は必要とされてないと感じていた。

誕生日に息子が彼女に浴びせた言葉はこうだ。

「なんのためにママはぼくらにそんなことを話すんだ?なんのためか白状しろよ。恥ずかしいったらないよ。ママたちは、非人間的な実験の材料にされたんだ、カエルみたいに。屈辱的な。いいかい、屈辱的な実験なんだよ。それなのに、ママたちは耐えぬいたことがご自慢なのかい?生き残ったことが?死んだほうがましだったんだ。こんどは同情を期待している。感謝を。なんに感謝しろってんだよ?昔の人たちはなんていった?人間は考えるアシである‥。考えるどころか、肥料なんだ、堆肥なんだ。砂粒なんだよ、共産主義を建設するための資材なんだよ。ぼくは奴隷制度のなかで生みおとされ、奴隷制度のなかで生きろと教わった。収容所の塀のなかで。まわりじゃ生きることを楽しんでいたのに、ママたちはそこに加わろうとしなかった。ママの世代は‥。ママたちは、檻だかコンテナだかに閉じこめられていたんだ。ままったら、ぼくにそんなことを覚えておいてほしいのかい?ママはけっして自由な人間になれっこないんだ。ぼくのなかにもママの奴隷の血が流れているとのを感じるよ。輸血で家をいれかえたいくらいだ!細胞だってそっくりとりかえてしまいたいよ!ここから逃げだすチャンスがあったって、ぼくはこんなじぶんをつれていくしかないんだ。ママの血もいっしょに。ママの細胞もいっしょに。虫唾がはしるよ!」

息子のなじりには社会への憤りが半分だとしても、母親を傷つけるには余りある暴言だ。苦労して育てた、その結果は残酷。

ほんとうは生きたい。けれど死をえらぶ。

自死に直面してのみ、自由を感じられたというのはなんたることか。ただ、ほんとうは生きたい。それでも、「自由に死ぬ」ではなく、「自由に生きる」ことが、彼女にできるのかはわからない。

ペレストロイカを経てロシアが最終的に獲得した自由。その自由は、万能でも明るくもない。

27歳、パーヴェル・ストゥカリスキィ(12 アエロフロートの窓口で航空券を買って行った戦場」より)は傭兵。自殺した彼のことを語るのは、傭兵仲間の親友。アフガニスタンで知り合い、意気投合したという。

「そうだよ、おれは傭兵だ、殺しという自分の能力が売りものだ。‥かつてわが国には傭兵はいたためしがない、われわれは祖国の守り手を誇りに思っていた、なーんて、そんな高学年むきのおとぎ話なんかよしてくださいよ。男というのは戦争が、気に入ってるんです、ただそれを正直に言わなかった、秘密にしていただけだ。」

傭兵とはいえど、彼らはお金のためにやっていたのではない。

「あのぴりぴりした感覚、撃ってるのはおれじゃねえ、おれが撃たれてるんだというときの。この世とあの世にいっぺんに足をかけているんです、両方に。」

やがてアフガンから国に戻った彼らは、ユスリ屋をやったが、再び今度はナゴルノ=カラバフの戦場に行く。アエロフロートのチケットを自分で買って。

戦場では強い者、すなわち武器を持っている者が全てを手に入れる、と彼はいう。

人の妻を幾人も犯し、殺した。花摘みしていた少女も犯した。悪びれることなく、強者の当然の実力行使であると。

とうとう国へ帰る。戦場の喧騒に疲れたため、身近だった人のもとへ、あたたかい言葉を期待して帰る。アエロフロートに乗り、ソチなどの保養所帰りの人に席を囲まれ、ともに日焼けして満ち足りた顔をしての空の旅。

空港で二人はそれぞれ家族へ花束を買った。

「あいつが服を脱ぐとき、おれは、初めてのガキのようにブルブルするだろうぜ」

と、パーヴェル。

しかし、帰宅したパーヴェルは銃口を口にソファの上で自殺した。女はべつの男のもとに走り、家はもぬけの殻だった。

彼らは、強制ではなく、自分たちの意志で戦場に行き、自由に撃ちまくり、略奪しまくった、犯しまくった、殺しまくった。

他人の命をさんざん自由に始末してきたものの、自分のオンナの心は自由にならなかった。

自由とは何なのか。壁も天井もわからない空虚な部屋に置き去りにされるような心地だろうか。

アフガニスタンでのソ連兵スナイパー

アフガニスタンでのソ連兵スナイパー

アフガニスタン難民

アフガニスタン難民

14歳、イーゴリ・ポグラゾフ(「2 紺色の夢のなかへ消えていった少年」より)は自宅のトイレで夜中に首を吊って自殺。父母と3人暮らしだった。

幼い頃から、友人たちと戦争ごっこするときはいつも死ぬ役をやっている、と祖母が心配した。墓地にいると落ち着く、と。端っこ、へりに立つのが好きで、母を冷や冷やさせた。

インタビューで彼の死を語るのは、哲学専門の講師でもある母である。母は、戦争に勝利した経験のある母に育てられ、国家の理想を体現して生きてきた自負のある人だ。

息子イーゴリは、新しい時代の空気の中で、特に不都合なこともなく、思うように生きてきた少年である。ただ、詩作を愛し、死の世界に魅入る傾向があっただけだ。

私にはよくわかる。特別、不自由なことがないにもかかわらず、少年期は死に憧れたものだ。

自殺こそ、もっとも理想的な死と信じて疑わなかった。

死の、その先にはなにが見えるか。

のぞいてみたい。

美しい世界、陶酔、透明性、静謐‥

しかし、その先になにかがあるはずもなく、何も見えず聞こえず触れず、つまり世界は無い。

どんなに底を覗いても、塵ひとつも無い、

そう思い至り、憧れの死の夢は一遍に色を失ったのだが。

それでも、イーゴリの遺した詩の断片には、当時の私の心が共振する。

「だれかが死んだ、音楽が聞こえる

窓のした、運ばれていくのはぼくじゃないのか

最後の審判へむかう道で

揺れているのは、ぼくの頭じゃないのか」

「銀色の雲よ、ぼくはおまえたちのものではない

空色の雪よ、ぼくはおまえたちのものではない」

「ああ 底からのほうがぼくにはたくさん見える

高みからよりも。ぼくには昼間、星が見える

草のにおいも井戸の底のほうがかぐわしく

そのなかでは音もはるかにやさしい」

母が語る。

あの子は海や川や井戸が好きだった。水のとりこだった、と。

「水をのぞくと、そこは闇」

「そして水だけが流れている、静寂」

一方で、イーゴリはある少女と恋をし、その後別れたようだった。そのせいなのか、突然、髪を丸坊主にしたという。

「あなたは見ることができない

ぼくが白いおおいに身をかくし

たそがれのかすかな光を身にまとい

紺色の夢のなかへ消えていくのを」

「そして緑の夜は神秘的に遠のき

そして庭の場所を占めるのは昼」

イーゴリは14歳になったばかりで自ら消えた。

しかし、母の苦悩はここから始まり、永遠に続くことになるのである。

母は夢を見る。

「雨が降りはじめる。でも、私は、それが雨じゃなく土がぱらぱら落ちているように感じるのです。砂だわ。雪が降りはじめる。でも、さらさらという音で私にはわかる、これは雪じゃなくて土なんだと。砂だと‥。墓掘り人のシャベルが音をたてる、心臓のように、ざっく、ざっく、ざっく。‥」

あるとき、ヒステリーを起こして母(祖母)をなじる。

「かあさんはクズよ!クズのトルストイ主義者よ!自分そっくりのクズをつぎつぎに生んだのよ。かあさんのこどもたちは一生クズで、できそこないだったのよ。だって、かあさんったら教えてくれなかったじゃないの、自分のために生きろとか、自分の人生のために生きろとか。だから私だって同じようにイーゴリを育てたんだわ。かあさんが教えてくれたのはなんなの。ささげよ、全身全霊を祖国に、偉大なる思想に!みんなクズよ。かあさんだってわかってるくせに、まわりでなにが起きてるか。ちゃんと見えてるくせに!なにもかもかあさんのせい、かあさんが悪いんだわ!」

思うに、イーゴリが死んだのは誰のせいでもない。彼は自由に生きて、死んだ。

たとえ、母親自身が自由な思想に生き、息子に偉大な思想をまとわせようとはしなかったとしても、息子はまるで自然に巣立つようにして自死しただろう。死の世界に魅せられたため。

時代のせいではない。しかしせめて時代のせいにしたかっただろうか。むしろ過去の時代のせいというより、今の時代の自由のせいとみなすべきか‥。

自由とは、実は寄る辺なく、孤独で、気がつくと置き去りにされることに恐々としていなければならない側面を持つ。白霧に立つような。

(所感)

世界、社会が変われば、自分の人生の解釈も価値も一変、誇りは踏みにじられ、略奪され、場合によっては逮捕、処刑の列に並ばされることもありうる。

また、どの時代でもどの世界でも、家族間の慈しみは不変だと思われるだろうが、それも憎悪に変わることもある。その点では、社会変革は戦争よりも辛辣な分断を起こすおそれがある。

今、グローバル社会は遠のき、そろって右傾化しつつある世界。この先を考えるのはとても恐いが、絶望してはいられない。子供達をどうしたいのか、真剣に考える必要がある。

Pueri Continite

Светлана Алексиевич,1998

いずれの写真も著書には関係なく、tumblr投稿から選んだものです

いずれの写真も著書には関係なく、tumblr投稿から選んだものです『死に魅入られた人びと ソ連崩壊と自殺者の記録』2005

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの著作は、当事者のインタビューをそのまま読者に差し出す。敢えて自身の印象や所感を述べない。

ある事態に直面した本人の、感情に直結する生の言葉を通して、あるいは言語化される過程そのものも通して、受け手個々にリアルに考えさせることが目的と思われる。

現在、日本では絶版となっているこの本を、ようやく手に取ることができた。

これは、自殺に失敗した本人、または自殺した当人の関係者による、「その死」を検証する書である。

副タイトルからは、ソ連崩壊に失望した自殺を連想するが、自殺に至る理由は必ずしもそれだけではない。しかし、いずれも変化する社会の分断や歪みがその死の遠因にあると考えられる死である。

自殺した身近な者の、その死によって、残された者がソ連崩壊の中に自身が呑み込まれている姿をまざまざと見るのである。自己の存在を否定することも肯定することもできない。否定されたのは『偉大な思想』、かわりに突きつけられたのは自由放任、結果として、世代間の断絶と差別化。思想も人生も変えさせられる不自由さが、具に記されている。

この本でインタビューを受けているのは17人。

ロシアの大きな転換は、ロシア革命→レーニンやスターリンの時代→第二次大戦→冷戦期→ペレストロイカを経たロシア連邦。およそ80年の間の社会の振り子の振れは大きかった。どのタイミングで生まれ、どんな教育を受けたかによる世代間の相違が、社会や家庭で亀裂を生み、自死に逃避する。その葛藤は戦勝国でありながら、戦敗国日本よりも、重く暗い複雑な社会関係をもたらした。

例えば、公園で若者に取り囲まれ、「どうして戦争に勝ちやがった」と袋叩きにされた初老の元軍人。悲惨を生き抜き、苦しんで勝ち、祖国を、身を粉にして復興させてきたという誇りや価値観は、若者には共有されないどころか、消したい歴史にしかならない。人生の終わりを迎える頃になって、存在を全否定されることの絶望感はいかばかりか。ただし、これを、若者の単なる無理解と言い切ることもできないのである。

ロシア帝国最後の皇帝ニコライ二世

ロシア帝国最後の皇帝ニコライ二世 ロシア革命後に処刑された

ヴラジーミル・イリィチ・レーニン(本名ウリヤノフ)

ヴラジーミル・イリィチ・レーニン(本名ウリヤノフ) ヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・スターリン(本名ジュガシュヴィリ)

ヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・スターリン(本名ジュガシュヴィリ)87歳、ヴァシーリィ・ペトローヴィチ(「1 ゲートル、赤い星、夢みていたのは地上の楽園」より」も、首吊り自殺に失敗した。

ヴァシーリィは1920年から70年間、共産党員。1917年のロシア革命からの内戦に赤軍兵として戦った。その後は共産党員として、勤倹に党に貢献した。一度、逮捕され、党を除名されたことが人生最大の苦しみであったが、のち名誉回復された。そのとき、同時に妻の死も知らされたにもかかわらず、喜びのほうがまさったことに、驚きとかすかな罪悪感を抱くも、正当だと思っている。

時代は変わった。

すでに老齢の彼にとっては、新しい社会への驚きはあっても、抵抗も絶望もさほどではない。むしろ、老いと孤独のなかで、一心不乱に生きてきた過去を振り返るとき、なぜだかカシャッという音とともにいくつかの場面がよみがえり、心に引っかかってくる。

白軍の少年将校の遺体、

セミョーンおじさん、

最初の妻の写真‥

「‥もう忘れたと思っていた。不可解なことだ、実際に覚えていなかったのだから。白軍の将校がころがっていた‥少年だ。はだかで。腹が切りさかれ、そこから肩章がつきでている、腹に肩章がつっこんであった。しかし、以前なら、あなたにこんな話はしなかっただろう。私の記憶もどうかしてしまった。頭のなかでカシャッカシャッと音がする、カシャッカシャッと。カメラのように。私はもう棺おけに片足つっこんでおる。去りゆく者の目でみる時には、うそやごまかしはもう許されない。時間がないんだ。

いいや、私たちの人生、それは飛翔だった。革命の最初の数年間は、私にとって最高の年月で、すばらしく美しかった。レーニンがまだ生きていた。私は誰にもレーニンをわたすまい、この胸にレーニンをいだいて死んでいこう。‥」

死んだ少年将校の映像がフラッシュバックでよぎる。それを告白しつつも、すぐさま、人生を曇りなき美しきものだったと肯定する。

しかし、語りの続きでもう一度問い直される。

「アイスキュロスのことばだったかエウリピデスのことばたったか、最近みつけた。「もし神々が人間に忘却という力をさずけなかったら、人間は生きることができなかったであろう」。私はこの力に見放されてしまった。ふと自分に問うてみる(昔は一度も問うたことがない)。なんだっておまえは、切りさかれた腹に金色の肩章をつっこまれていたあの少年が不憫じゃなかったのか?そりゃあ、たしかに白衛兵だ、ブルジョワのせがれだ‥それでも、おまえと同じ少年じゃないか‥。いやいや、理屈や科学で私たちを裁いちゃならんのです。私たちを裁いていいのは宗教の法だけだ。私は不信心者ですがな。」

その遺体を見たときからずっと、本当に忘れていたのだろうか?その場で感情を、底の方に押しやって消したつもりになっていただけ。それが、70年もたってふたたび浮かんだ、ということだろう。死体が水底から時間をかけて浮かび上がってきたようだ。

肩章は絢爛豪華な帝国時代の象徴として赤軍派には嫌悪された。逆に白軍兵士の誇りでもあり、それを遺体の腹に突き刺すというのは侮辱行為を表わす。

セミョーンおじさんは、ヴァシーリィ自身がコムソモールの頃に密告したために銃殺された人だ。自分の密告のせいで、初めて人が銃殺されるところを見た。同じ村の住人だ。ヴァシーリィは父親に追い出された。

「私は眠れずに‥明け方、眠りにおちた。夢をみた‥赤ん坊はもう大きくてずしりと重い。私は赤ん坊を抱っこしている。楽しい。赤ん坊の顔をまぢかで見る、イコンの聖母がおさなごの目を見つめるように。私の腕のなかにいるのは、セミョーンおじさん‥。さけびだしたような気がする。夢のなかではいつも声をあげずにさけぶ、戦闘の時のように。戦闘の前のように。自分の声は聞こえない。私は軍刀で戦ったこともある、‥」

話はすぐに武勇伝やスターリン崇拝に切り換えられる。

あとは、老人の孤独。

「みな死んでしまった。ボリシェビキ世代は大理石の墓石のしたに横たわっている」

「二度目の妻が死んだ時、私には自分以外にだれも残っていないことを悟った。私の友は自分、私を裁くのも自分、私の敵も自分だ。

信じていたんだ。頭から信じていた。私たちは革命の熱狂者だった、私の世代は。すばらしきわが世代よ!ただ、夜ごと眠れないのが‥。いや、わが世代には感服する、その熱狂ぶりには、感服する。死ぬことができるのはだれか。死を覚悟している者のみだ。もしわれわれの熱狂がなかったならば、われわれは耐え抜くことができただろうか。やめよう。たまにふっと考えるんです、私は自分を相手に語っているのではなく、いつもだれかの前で一席ぶっているんだと。そんなとき自分にそっとささやくんですよ、「さあ、演壇からおりな」。きっと、いまも、演壇からおりなくちゃならんのです。そうですな?」

過ぎ去った時代はほんとうに、過ぎ、去った。

演説をぶちたい衝動、おりねばならない敗北感。歴史のまわりの寂寥。

「年をとりすぎた。私には身を守ってくれるものがない。私の時代は終わった。時代というのは宿命なんですよ、古代ギリシャ人が言ったように。」

怒濤の人生を邁進してきたなかで、捨ててきた、あるいは消してきた記憶の、底に沈んでいた片鱗を再び見る。否定してきたものと肯定してきたもの、それを人生の終わりに天秤にかける、そして自死。

「先日、死のうとしたとき‥。古い写真を、破りすてた。最初の妻の写真だけは破ろうにも破れなかった。ふたりで写っている、若くて、笑っておる。そうそう、日が照っていたんだ‥森の草地、妻のひざ枕。妻の腕のなか。そうそう、日が照っていたよ。」

美しく幸せなひとコマ。

時代も社会も問わない、幸福が止めた時間。

ここに生きる。ここに生きていたかったのではなかったか。

ヴァシーリィはこのあと再び自殺し、今度は完遂した。遺書があった。

「私は兵士だった、私は一度ならず殺した。私は殺した、信ずるままに、未来のために。過去を擁護するはめになろうとはおもいもよらなかった。わが老いた心臓をもって過去を閉じよう」

革命で荒らされた冬宮殿内部

革命で荒らされた冬宮殿内部 革命では教会の破壊や聖職者の虐殺も横行した

革命では教会の破壊や聖職者の虐殺も横行した 赤軍兵の誇りは赤い星のバッジ

赤軍兵の誇りは赤い星のバッジ 第二次世界大戦、独ソ戦の熾烈を極めたスターリングラード

第二次世界大戦、独ソ戦の熾烈を極めたスターリングラード55歳、建築家アンナ(「17 羽ばたき一回とシャベルひとふりのあいだ」より)はある日、ガス栓をひねって自殺した。

その日は朝早く起き、あえて片時も手があかないようにさまざまな仕事をした。ハンバーグを焼き、洗濯、繕い物、生活用品の始末、部屋に花束を買ってきて、香水も香らせる。

「私は、部屋のガス栓をあけた‥

ラジオをつけた‥。

私は自由だった。自分にこんなことができるなんて思ってもみなかった。

生きるのがいやなんだろうと、そう思ってらっしゃるんでしょう?とても生きたいの。まだ人生を心ゆくまでながめて楽しんでいませんから。」

アンナは自殺に失敗した一人だ。過去を振り返ってインタヴューに答えるなか、突然、幼児期に克服したはずの吃りが始まる。自分の誕生日のとき、少女時代の思い出を話し出したところで、息子に言われたことを言及し始めると、吃りが止まらなくなった。

両親は第二次大戦期に逮捕され、アンナは収容所で生まれ、孤児院で育った。10代後半になってようやく母が出所、母や姉と暮らしたが、一緒に暮らした経験のない者どうしでは、家族らしい関係を築けなかった。

やがて家庭を持ち、息子と娘が生まれたが、夫は家を出て別の女性のところへ行った。夫は去ってもまだ愛しているが、息子や娘には自分は必要とされてないと感じていた。

誕生日に息子が彼女に浴びせた言葉はこうだ。

「なんのためにママはぼくらにそんなことを話すんだ?なんのためか白状しろよ。恥ずかしいったらないよ。ママたちは、非人間的な実験の材料にされたんだ、カエルみたいに。屈辱的な。いいかい、屈辱的な実験なんだよ。それなのに、ママたちは耐えぬいたことがご自慢なのかい?生き残ったことが?死んだほうがましだったんだ。こんどは同情を期待している。感謝を。なんに感謝しろってんだよ?昔の人たちはなんていった?人間は考えるアシである‥。考えるどころか、肥料なんだ、堆肥なんだ。砂粒なんだよ、共産主義を建設するための資材なんだよ。ぼくは奴隷制度のなかで生みおとされ、奴隷制度のなかで生きろと教わった。収容所の塀のなかで。まわりじゃ生きることを楽しんでいたのに、ママたちはそこに加わろうとしなかった。ママの世代は‥。ママたちは、檻だかコンテナだかに閉じこめられていたんだ。ままったら、ぼくにそんなことを覚えておいてほしいのかい?ママはけっして自由な人間になれっこないんだ。ぼくのなかにもママの奴隷の血が流れているとのを感じるよ。輸血で家をいれかえたいくらいだ!細胞だってそっくりとりかえてしまいたいよ!ここから逃げだすチャンスがあったって、ぼくはこんなじぶんをつれていくしかないんだ。ママの血もいっしょに。ママの細胞もいっしょに。虫唾がはしるよ!」

息子のなじりには社会への憤りが半分だとしても、母親を傷つけるには余りある暴言だ。苦労して育てた、その結果は残酷。

ほんとうは生きたい。けれど死をえらぶ。

自死に直面してのみ、自由を感じられたというのはなんたることか。ただ、ほんとうは生きたい。それでも、「自由に死ぬ」ではなく、「自由に生きる」ことが、彼女にできるのかはわからない。

ペレストロイカを経てロシアが最終的に獲得した自由。その自由は、万能でも明るくもない。

27歳、パーヴェル・ストゥカリスキィ(12 アエロフロートの窓口で航空券を買って行った戦場」より)は傭兵。自殺した彼のことを語るのは、傭兵仲間の親友。アフガニスタンで知り合い、意気投合したという。

「そうだよ、おれは傭兵だ、殺しという自分の能力が売りものだ。‥かつてわが国には傭兵はいたためしがない、われわれは祖国の守り手を誇りに思っていた、なーんて、そんな高学年むきのおとぎ話なんかよしてくださいよ。男というのは戦争が、気に入ってるんです、ただそれを正直に言わなかった、秘密にしていただけだ。」

傭兵とはいえど、彼らはお金のためにやっていたのではない。

「あのぴりぴりした感覚、撃ってるのはおれじゃねえ、おれが撃たれてるんだというときの。この世とあの世にいっぺんに足をかけているんです、両方に。」

やがてアフガンから国に戻った彼らは、ユスリ屋をやったが、再び今度はナゴルノ=カラバフの戦場に行く。アエロフロートのチケットを自分で買って。

戦場では強い者、すなわち武器を持っている者が全てを手に入れる、と彼はいう。

人の妻を幾人も犯し、殺した。花摘みしていた少女も犯した。悪びれることなく、強者の当然の実力行使であると。

とうとう国へ帰る。戦場の喧騒に疲れたため、身近だった人のもとへ、あたたかい言葉を期待して帰る。アエロフロートに乗り、ソチなどの保養所帰りの人に席を囲まれ、ともに日焼けして満ち足りた顔をしての空の旅。

空港で二人はそれぞれ家族へ花束を買った。

「あいつが服を脱ぐとき、おれは、初めてのガキのようにブルブルするだろうぜ」

と、パーヴェル。

しかし、帰宅したパーヴェルは銃口を口にソファの上で自殺した。女はべつの男のもとに走り、家はもぬけの殻だった。

彼らは、強制ではなく、自分たちの意志で戦場に行き、自由に撃ちまくり、略奪しまくった、犯しまくった、殺しまくった。

他人の命をさんざん自由に始末してきたものの、自分のオンナの心は自由にならなかった。

自由とは何なのか。壁も天井もわからない空虚な部屋に置き去りにされるような心地だろうか。

アフガニスタンでのソ連兵スナイパー

アフガニスタンでのソ連兵スナイパー アフガニスタン難民

アフガニスタン難民

14歳、イーゴリ・ポグラゾフ(「2 紺色の夢のなかへ消えていった少年」より)は自宅のトイレで夜中に首を吊って自殺。父母と3人暮らしだった。

幼い頃から、友人たちと戦争ごっこするときはいつも死ぬ役をやっている、と祖母が心配した。墓地にいると落ち着く、と。端っこ、へりに立つのが好きで、母を冷や冷やさせた。

インタビューで彼の死を語るのは、哲学専門の講師でもある母である。母は、戦争に勝利した経験のある母に育てられ、国家の理想を体現して生きてきた自負のある人だ。

息子イーゴリは、新しい時代の空気の中で、特に不都合なこともなく、思うように生きてきた少年である。ただ、詩作を愛し、死の世界に魅入る傾向があっただけだ。

私にはよくわかる。特別、不自由なことがないにもかかわらず、少年期は死に憧れたものだ。

自殺こそ、もっとも理想的な死と信じて疑わなかった。

死の、その先にはなにが見えるか。

のぞいてみたい。

美しい世界、陶酔、透明性、静謐‥

しかし、その先になにかがあるはずもなく、何も見えず聞こえず触れず、つまり世界は無い。

どんなに底を覗いても、塵ひとつも無い、

そう思い至り、憧れの死の夢は一遍に色を失ったのだが。

それでも、イーゴリの遺した詩の断片には、当時の私の心が共振する。

「だれかが死んだ、音楽が聞こえる

窓のした、運ばれていくのはぼくじゃないのか

最後の審判へむかう道で

揺れているのは、ぼくの頭じゃないのか」

「銀色の雲よ、ぼくはおまえたちのものではない

空色の雪よ、ぼくはおまえたちのものではない」

「ああ 底からのほうがぼくにはたくさん見える

高みからよりも。ぼくには昼間、星が見える

草のにおいも井戸の底のほうがかぐわしく

そのなかでは音もはるかにやさしい」

母が語る。

あの子は海や川や井戸が好きだった。水のとりこだった、と。

「水をのぞくと、そこは闇」

「そして水だけが流れている、静寂」

一方で、イーゴリはある少女と恋をし、その後別れたようだった。そのせいなのか、突然、髪を丸坊主にしたという。

「あなたは見ることができない

ぼくが白いおおいに身をかくし

たそがれのかすかな光を身にまとい

紺色の夢のなかへ消えていくのを」

「そして緑の夜は神秘的に遠のき

そして庭の場所を占めるのは昼」

イーゴリは14歳になったばかりで自ら消えた。

しかし、母の苦悩はここから始まり、永遠に続くことになるのである。

母は夢を見る。

「雨が降りはじめる。でも、私は、それが雨じゃなく土がぱらぱら落ちているように感じるのです。砂だわ。雪が降りはじめる。でも、さらさらという音で私にはわかる、これは雪じゃなくて土なんだと。砂だと‥。墓掘り人のシャベルが音をたてる、心臓のように、ざっく、ざっく、ざっく。‥」

あるとき、ヒステリーを起こして母(祖母)をなじる。

「かあさんはクズよ!クズのトルストイ主義者よ!自分そっくりのクズをつぎつぎに生んだのよ。かあさんのこどもたちは一生クズで、できそこないだったのよ。だって、かあさんったら教えてくれなかったじゃないの、自分のために生きろとか、自分の人生のために生きろとか。だから私だって同じようにイーゴリを育てたんだわ。かあさんが教えてくれたのはなんなの。ささげよ、全身全霊を祖国に、偉大なる思想に!みんなクズよ。かあさんだってわかってるくせに、まわりでなにが起きてるか。ちゃんと見えてるくせに!なにもかもかあさんのせい、かあさんが悪いんだわ!」

思うに、イーゴリが死んだのは誰のせいでもない。彼は自由に生きて、死んだ。

たとえ、母親自身が自由な思想に生き、息子に偉大な思想をまとわせようとはしなかったとしても、息子はまるで自然に巣立つようにして自死しただろう。死の世界に魅せられたため。

時代のせいではない。しかしせめて時代のせいにしたかっただろうか。むしろ過去の時代のせいというより、今の時代の自由のせいとみなすべきか‥。

自由とは、実は寄る辺なく、孤独で、気がつくと置き去りにされることに恐々としていなければならない側面を持つ。白霧に立つような。

(所感)

世界、社会が変われば、自分の人生の解釈も価値も一変、誇りは踏みにじられ、略奪され、場合によっては逮捕、処刑の列に並ばされることもありうる。

また、どの時代でもどの世界でも、家族間の慈しみは不変だと思われるだろうが、それも憎悪に変わることもある。その点では、社会変革は戦争よりも辛辣な分断を起こすおそれがある。

今、グローバル社会は遠のき、そろって右傾化しつつある世界。この先を考えるのはとても恐いが、絶望してはいられない。子供達をどうしたいのか、真剣に考える必要がある。

Pueri Continite