ヴィクトリア時代への追憶から

新しい時代の躍動と、底流する不穏な空気へ

抱える精神不安を繊細な言葉で覆う

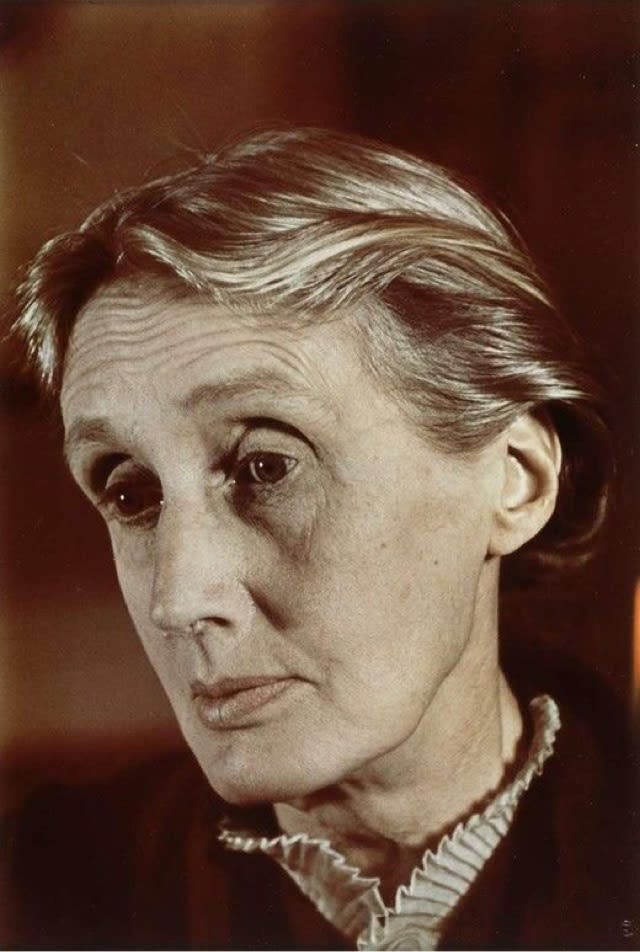

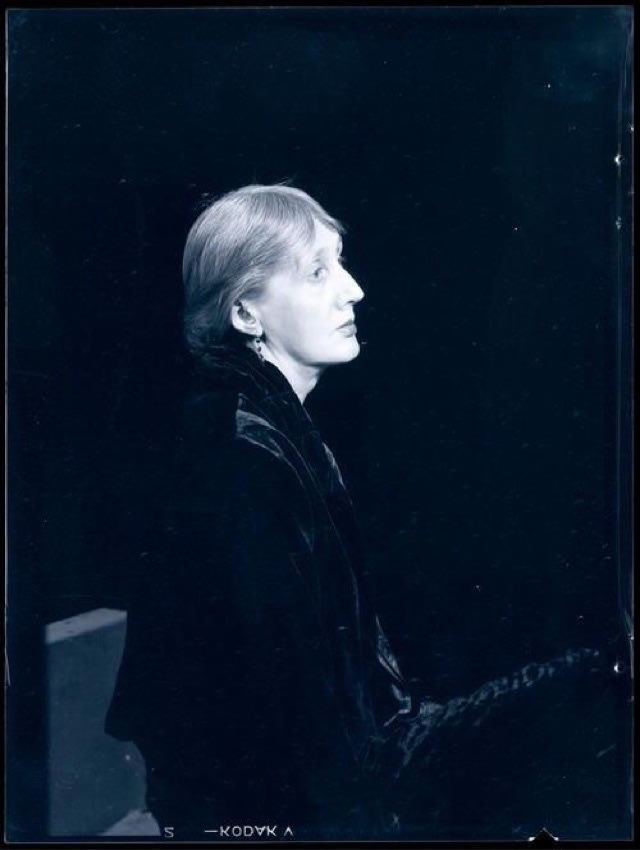

ヴァージニア・ウルフ

Virginia Woolf

1882〜1941

1. 『灯台へ』

ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』を読んだ。

この作品は小説とは異なる新しい形式を試みたものだとしている。しかしこれをなんと呼んだらよいか、彼女も疑問のままにしている。

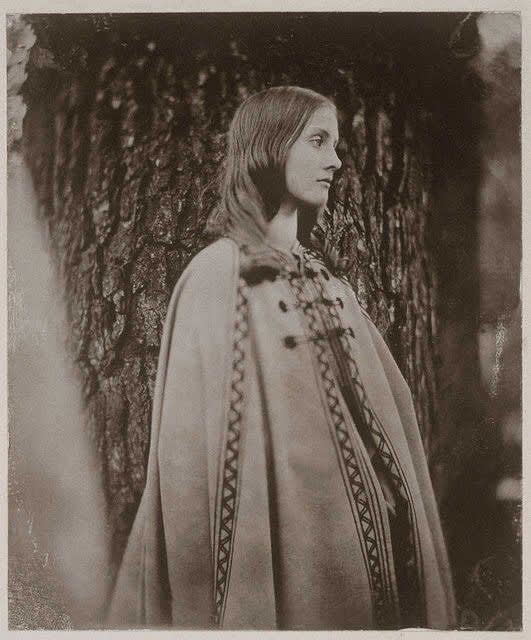

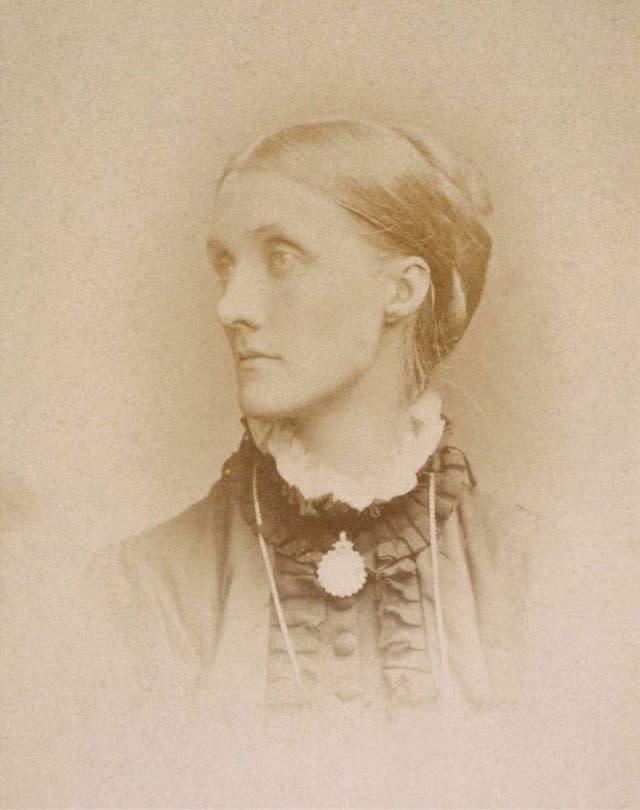

13歳のとき母を亡くす。美貌の母ジュリアは、画家エドワード・バーン=ジョーンズらラファエル前派の、あるいは伯母で写真家のジュリア・マーガレット・カメロンのモデルもつとめた。作品中のラムジー夫人は思い出の中の母を象っている。1846年から1995年を生きた母は、英国ヴィクトリア時代の典型的な中流夫人の持つべき魅力をそのまま体現する女性だった。『灯台へ』はその母、文筆家の父、8人の兄弟姉妹、父母の客人に似た人物達の物語でウルフ45歳の作品である。

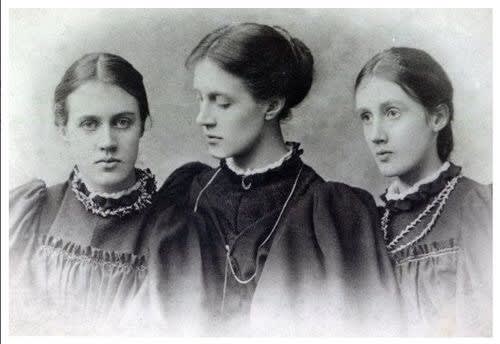

ヴァージニア・ウルフとヴァネッサ・ベルの母

ジュリア/写真

エドワード・バーン=ジョーンズ『受胎告知』

ジュリアがモデルと言われている作品

2. スコットランドの孤島・夏の住居

ウルフの家族の夏の住居は、コーンウォール半島のセント・アイヴズ湾を見下ろす地にあったが、作品の舞台はスコットランドのヘブリディーズ諸島スカイ島だ。

ウルフの父は一女、母は二男一女を連れての再婚だった。その後、姉ヴァネッサ、兄、ヴァージニア、弟が誕生する。作品においても同じ家族構成で、他に数人の客人と使用人が一緒に過ごしている。

セント・アイヴズでクリケットをしているヴァージニア(左)とヴァネッサ

左からヴァネッサ、ステラ、ヴァージニア

ジュリアの産んだ7人の子のうちの女性3人

———

幼い息子ジェイムスが翌日の灯台行きを楽しみにしているが、すでに風が強く、望み薄だ。夫人は、夫や客人の空気を読まない物言いや態度に、想定内ながら疲れを感じつつ、常に周囲に心を配り、世話を焼く。日々、夫人はあらゆる人から感謝されることに喜びを感じているが、一方で相手によっては自分の厚情が期待されていないことにも気づいており、迷いを抱えている。自分の美しさも十分に生かしてきたが、五十を迎えた今は虚しい。

夕刻、女主人としての心を奮い立たせて催すディナーの席では、刻々変わる心境と、彼女を囲む人々、部屋を包む空気、声、戸外の気配が溶けあって、じわりと心が満たされてくる。夜闇に包まれ、蝋燭が卓上に灯る。やがてディナーは終わる。

「…敷居に足をかけたまま、こうして見ている間にも消えていこうとする光景の中に、夫人はあと一瞬だけとどまろうとした。それから身を動かし、ミンタの腕をとって部屋を出ると、もうあの光景は変化し、違った形をとり始めた。夫人は、肩ごしにもう一度だけ振り返って、それがもはや過去のものになったことを知った。」

このあたりまでが「第1章 窓」である。窓の内側には人々のこまごまとした思惑があり、外側では海が止まず波音を立て、灯台が回る光を放つ。無機的なものが窓から心に流れ込んで、なにかを刻みつけ、なにかが腑に落ちていく。

夫人のそんな様子を客観的に注視している人物がいる。画家で結婚適齢期をやや過ぎた女性リリーだ。夫人の欠点を見抜きながらも争い難く魅了されている。夫人はリリーの、愛嬌に欠けるが意志の強さに好感を持っている。

このあと、間狂言のような「第2章 時はゆく」が入る。夫人の急死、嫁ぎ先で亡くなった娘、戦死した息子のことなどが、10年のあいだ主人の訪問のなかったこの家を手入れする掃除婦によって語られる。そして、どうやら久しぶりに主人が訪れるらしいというところで「第3章 灯台へ」に移る。

3. 距離

灯台行きがかなわないまま、ラムジー夫人はロンドンの自宅で急死。10年が経つ。その間には世界大戦があり、家庭内で亡くなった者もあり、生きている者もそれぞれに歳をとった。

久々訪れた老嬢リリーは庭に出て絵を描く。その朝、ラムジー氏と、今や青年となったジェイムズとその姉プルーは船で灯台へとむかった。船の上では、過ぎたヴィクトリア時代を体現するかの父に、新しい価値観の息子が苛立ち、そのどちらにも距離をとって生ぬるく見守る娘が、目標の灯台を共に目指している。

陸と海。

海から陸の家を、陸から海上の船を見る。

その遠さ、小ささ。

キャンバスに向かいつつ、亡くなった夫人を思い返しながら、突如リリーは夫人の存在を初めて強く近くに感じ、こみ上げるように当惑する。

「ラムジー夫人!」

「つい最近までは、夫人のことを思い出しても何の問題もなかった。幽霊であれ空気であれ無そのものであれ、要するに昼でも夜でもたやすく安心して向き合えるものーいわば夫人はそういう存在だったのだ。ところが、それが急に手をのばしてきて、今のように激しく心臓を締めつけるのだ」

熱い涙の向こうに見える青、海、靄、遠く離れてそこにはおそらくラムジー氏がいる

「距離って途方もない力があるものね。だってこれだけ遠ざかると、みんな海に呑み込まれてしまって永久に姿を消し、まるで周囲の自然の一部になってしまったような気がするもの」

洋上の汽船の煙だけが漂う。

《惜別のしるしのように》

心の距離、生と死を隔てる距離、時を隔てる距離、遠く離れればいずれも一点であるかのよう。

———

ウルフのこの作品は、構成にも読後感にも能を観るようだ。

「なぜ人生はこんなに短く不可解なのか—」

リリーの問い。「なぜ」の答えはわからないが、行き着く先は微かに見える。安堵を手に入れる。両眼に涙は溢れても…

4. ヴァージニア・ウルフについて

ヴァージニア・ウルフと言えば、記憶に上るのは貴族女性との同性愛、精神衰弱からの自殺か。子供の頃は、知識豊かな文芸批評家の父レズリー・スティーブン、美しく聡明な母ジュリア・ダックワース、異母兄、異母姉、異父姉、兄、姉、弟と、セント・アイヴスの夏の家やロンドンのハイド・パークの自宅で過ごした。明るい子供時代。知識人の父レズリー・スティーブンのもとに、ブラウニング、ラスキン、ハーディ、メレディスらが訪れる家庭だった。

13歳で母を亡くし、初めて精神衰弱になった。

家庭で父から文学や歴史の他、別でギリシャ語の教育も受けていたが、15歳からは兄や弟の学ぶケンブリッジ大学キングスカレッジに学んだ。のちに画家になる姉ヴァネッサ(ヴァネッサ・ベル)は美術学校ロイヤル・アカデミーに入った。

この頃、母代わりだった異母姉ステラが、嫁いで3ヶ月で亡くなった。

22歳のときに父が亡くなり、再び精神衰弱に陥る。兄弟姉妹はブルームズベリに転居。兄の交友関係から、経済学者ケインズ、作家ストレイチー、美術評論家クライヴ・ベル(姉ヴァネッサと結婚)や画家ロジャー・フライ、社会評論家レナード・ウルフ(ヴァージニアと結婚)らケンブリッジの仲間が集い、交流した。ブルームズベリ・グループと呼ばれる。

翌年は母の死から10年後にあたり、一家の夏の家タランド・ハウスに客人と共に滞在。その翌年は親しかった兄トビーが旅行先での病がもとで亡くなる。家族の死に直面するたび、ヴァージニアは心を病んだ。

ヴァネッサ・ベル 『室内風景』ワインを飲んでくつろぐクライヴ・ベルとダンカン・グラント

ヴァネッサ・ベル 『室内風景』ワインを飲んでくつろぐクライヴ・ベルとダンカン・グラントヴァネッサはベルとの結婚を維持したまま、ダンカン・グラントやロジャー・フライとも関係を持った。長女はグラントの子だが、ベルの子として育つ。ベルやグラントも他に異性同性の愛人がいた

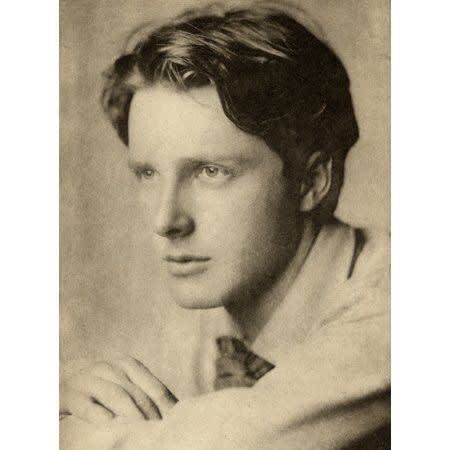

ルパート・ブルック 詩人

ルパート・ブルック 詩人 美貌で有名だったが、トラブルからグループを脱退し、その後は薄幸の人生を送り、戦場で亡くなった

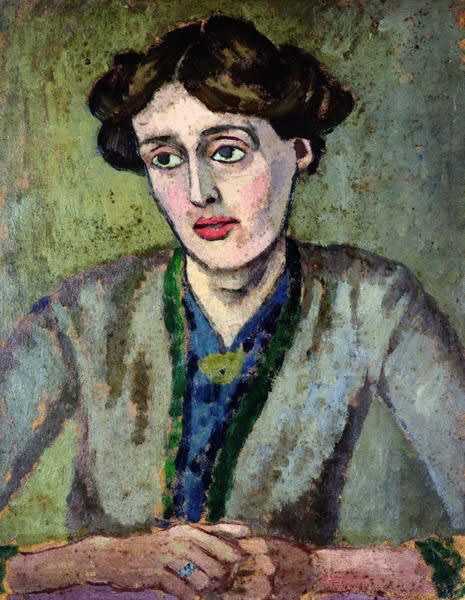

ロジャー・フライ 画 ヴァージニア・ウルフ像

ロジャー・フライ 画 ヴァージニア・ウルフ像

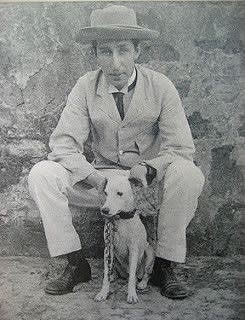

レナード・ウルフ 国際政治学者 社会主義者 ブルームズベリーグループ発足当時からヴァージニアとは面識あり

ヴァージニアは27歳のときストレイチーに結婚を申し込まれたがいったん承諾後即解消

30歳のときセイロンから戻ったレナードと結婚する

5. ブルームズベリ・グループ

スティーブン家の兄弟姉妹の家の集いには、もはや過去のものとなったヴィクトリア時代の厳格性を押しつける空気はなく、新時代の自由を謳歌する交流があった。

当時、まだ評価されることのなかったフランスの後期印象派絵画を賞賛し、展覧会を開いてイギリスに紹介したのはグループのフライらだった。また同性愛も含め、夫婦間を超えた自由な恋愛や交遊を認め合った(オープン・マリッジ)。グループには既成の性愛を超越する作家エドワード・フォースター、詩人ジークフリード・サスーン、同じくルパート・ブルックもいた。

当初、グループは壮大なイタズラ(偽エチオピア皇帝事件)を引き起こしたことなどにより、社会からは白眼視されていたが、第一次大戦以降にはグループの平和主義的なスタンスに人々の理解が進み、ウルフの著作やケインズの経済論なども支持を広げた。

このグループに、貴族で外交官のハロルド・ニコルソンとその妻ヴィタ・サックヴィル=ウェストが参加する。ヴィタはヴァージニアへ敬愛を飛び越えて、恋愛感情を抱いた。

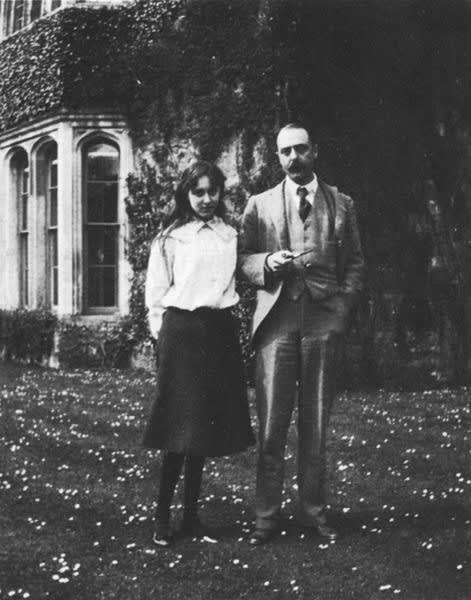

ハロルドとヴィタ(中央) 当時はまだ女性カップルが街歩きするのは非難を浴び、危険を伴った

ハロルドとヴィタ(中央) 当時はまだ女性カップルが街歩きするのは非難を浴び、危険を伴った

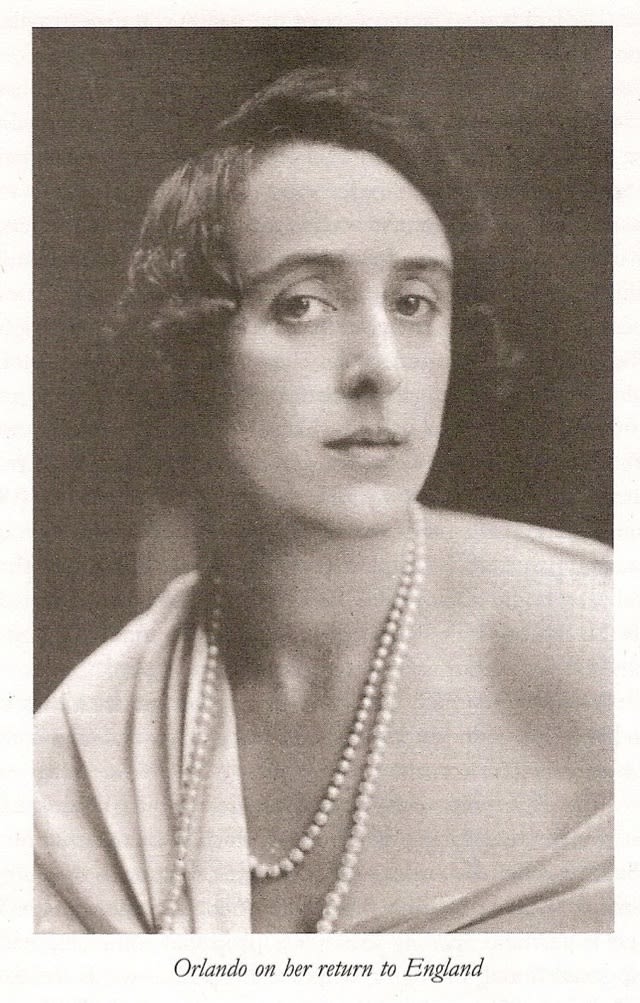

ヴィタ

ヴィタと父

6. レズビアニズム

ヴァージニアは30歳でレナード・ウルフと結婚した。たびたび精神衰弱に陥るヴァージニアを夫はいたわり、彼女が生き生きと文芸活動に打ち込めるように、印刷機を購入して二人で手ずから印刷して出版した。

ヴァージニアがヴィタ・サックヴィル=ウェストと交際するようになったのは40歳のとき。ヴィタは10歳年下。由緒ある男爵家の一人娘であり、広壮なノール城に住む。ヴィタもまた、居城の塔の一室にこもり日夜精力的に創作する文筆家である。

ヴィタ

ヴァージニアを崇拝しつつ恋愛に巻き込んでいくヴィタに、夫ハロルドは寛容だ(レナードもだが)。ハロルドも同性愛者でもある。ヴァージニアはノールの城でヴィタと過ごすようになる。

ハロルドとヴィタには子息が二人いる。その一人、ナイジェルは「わたしたちの間には母と息子の関係はなかった」と語る。彼と弟の世話をしたのはヴァージニアだったらしい。ちなみに、ヴァージニアは子はいない。

ヴィタは元より名だたるレズビアンで、28歳のとき同性の元学友と電撃的にフランスに駆け落ちしたスキャンダルで有名だった。25歳で結婚していたヴィタには当時すでに二人の子もいた。相手は、14歳の時に知り合った4つ下のヴァイオレット・ケッペル。エドワード7世の愛妾アリス・ケッペルの娘だ。二人は10代の頃も恋愛関係にあったが、あらためて関係が再燃したのである。長身で中性的な顔立ちのヴィタは、若い男性に変装し女性の恋人を伴って颯爽と街へ出る。フェリクス・ユスーポフを思わせるが、同時代人なのでパリやロンドンで鉢合わせていたかもしれない。その後、ヴィタが夫と別れる気がないことから破局した。

ヴァイオレット・ケッペル

パリに住み続けた 才能ある小説家となる

そのヴィタがバージニアと関係するようになり、ヴァージニアが五十を迎える手前まで続く。ヴィタが別の若い女性に心を移して終わった。

しかしこの間、ヴァージニアは数々の代表作を生んだ。

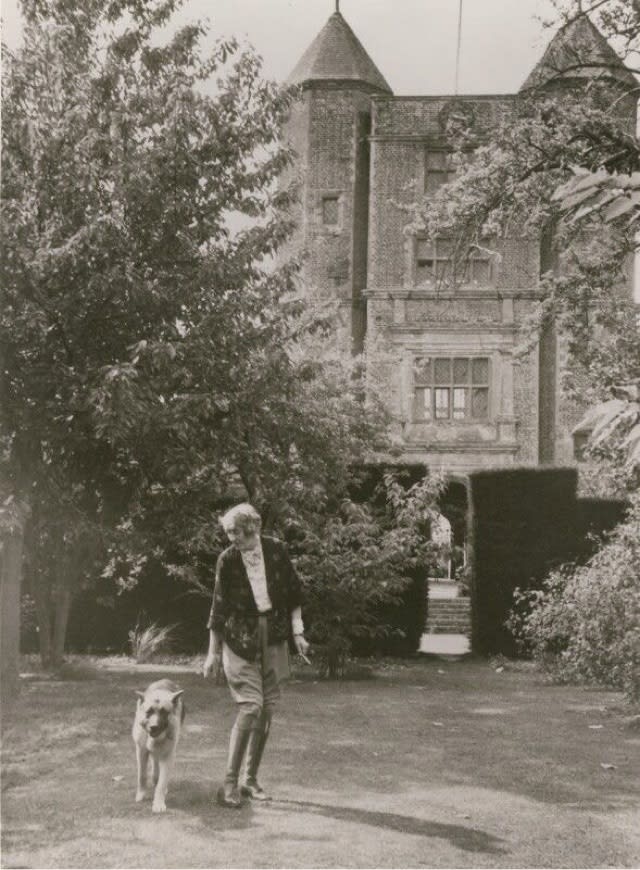

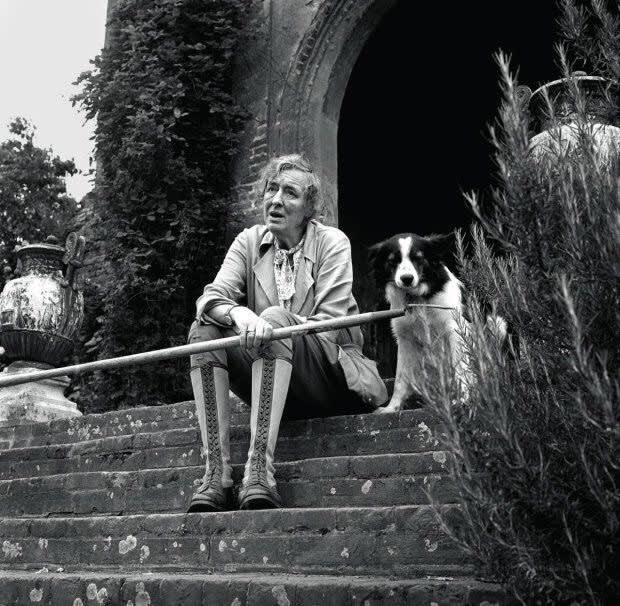

晩年のヴィタ

シシング・ハーストの城

同時代を生きた貴族のステファン・テナントは、オスカー・ワイルドの記事の余談で取り上げた通り、Bright young peopleと呼ばれる享楽的なグループに属していた。彼はブルームズベリー・グループのジークフリート・サスーンの愛人だったこともある。晩年は堕落していた。

ヴィタはノール城を相続できず(女子相続不可)、やがてシシング・ハーストの城に移り、荒れた城をよみがえらせ、夫と共に庭園を美しく完成させて、イギリスのガーデニングの新たな先駆者となった。1962年没。

7. 『オーランドー』世界一長い恋文

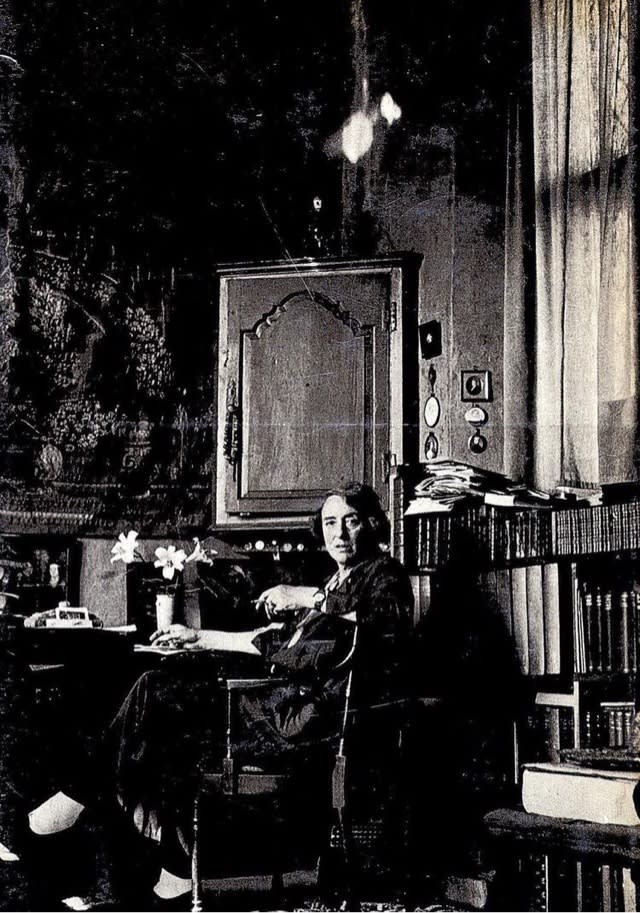

時々訪れる鬱に悩みながら、ヴァージニアは名作を生み出す。鋭い感受性により時代の流れを敏感に感じ取り、妥協のない練られた表現を試みる。出版においてもエリオットやジョイスを世に出すなど、目が高く、世に貢献していた。

45歳で『灯台へ』(1927)を出した。これは自分の半生と、父母の世代の遺産となったヴィクトリア時代との分離が描かれ、ゆるやかな流れに身をまかせる静けさがあった。

つぎの『オーランドー』(1928)はガラリと変わる。ヴァージニアのもう一つの面が現れている。ヴィタの息子によれば、作品自体が世界一長い恋文のようだと。そう、これはヴァージニアがヴィタの魅力と境遇を称えた作品すなわち恋文だ。

この作品が発表される頃、ヴァージニアは髪を短くし、自動車を買い、ヴィタとフランス旅行に出かけた。

『灯台へ』の作者とは思えないほど、語り口は大変饒舌で、コミカルな設定もある。主人公はエリザベス1世に祝福されたことにより300年余生き続けているが、見かけ年齢は36才(当時のヴィタの年齢)。ノール城の過去から現在までの住人が連綿と一つの個体に織り成されて、イギリス文学の変遷を傍にして生きる。主人公はあるとき数日の眠りから覚めたら男性から女性に体が変わっていたという、童話世界のような不可思議展開も織り交ぜられている。オスカー・ワイルドを読んでいるような気分になるが、ヴァージニアがそんな世紀末的な要素もわざと織り込んでいるのは承知できる。イギリス文学の伝記でもあるからだ。

テンポ良い饒舌な流れはヴィタの小説『エドワーディアンズ』(1930)と重なる。ヴィタのこの作品にはジョージ5世の戴冠式のちょっと面白い様子が描かれているなど、貴族のリアルな暮らしぶりが知れて興味深い。また、名前を変えてはいるが、ノール城をベースにしているので、調度、維持管理、城主と城下、晩餐会など、生きた城の運営も垣間見られるのが良い。

髪を切って話題になったウルフ

ヴァージニアはしかし独自の文学を探求し続け、さらに斬新な小説『波』(1931)を生み出す。登場人物達がそれぞれに独白(独白であって対話ではない)を重ねて綴られていく形は、演劇のようであり、実存の新鮮な切り口のようであり、目を閉じて感じる景色のようである。

冒頭の、子供の澄んだ感覚で切り取られる情景描写の連続は透明感が刺すように響く。ヴィタの息子ナイジェル・ニコルソンの回想に結びつく。

一度、蝶をつかまえていたとき、こう聞かれた。

『ねぇ、教えて。子供でいるのはどんな感じなの?』

いまでもどう答えたか覚えているよ。

『どんな感じかだって?自分でもよく知っているはずだよ、ヴァージニア。自分でも子供だったんだから。でもぼくにはヴァージニアでいるのはどんなかんじなのか、わからないよ。まだ大人になったことがないから』

ヴァージニアはどんな顔をしただろう。こんなオトナな答えを返されて。

8. 死の想念

世界が徐々に暗くなりつつある中、ヴァージニアの心も不安定になっていく。周囲の励ましに応えて執筆を続けたが、甥の戦死、さらにロンドン空襲で家も出版社も焼かれ、サセックスの週末の家で細々と暮らすうち、心は沈み、浮き上がれなくなった。最後の作品『幕間』をようやく書き上げたもののその出来栄えにも苦しんだ。

1941年3月28日、夫と姉に遺書を1通ずつ残して川に身を投じる。なれた散策の道を歩みながら、石をポケットに貯めて川へ。もう浮かび上がらないように。

どこに沈み行こうとするのか。

夫宛の遺書

「また狂気がやってくるのがはっきりわかります。

あの恐ろしい経験をまた繰り返すなんて考えられません。

今度は直らないでしょう。

声が聞こえるし、集中できません。

それで最善と思えることをしようと思います。

あなたは私にできる限りの最高の幸せを与えてくれました。

この恐ろしい病気さえなければ、私たちほど幸せな二人はなかったでしょうに。

もう戦えない。

あなたの人生を台無しにしている。

私がいなければお仕事ができるのに。

きっとお仕事をなさるでしょう。

ほら、これをちゃんと書くこともできない。

読めない。…」

『灯台へ』では冷静に生と死を測り、その隔たりは遠いようで近く、重なる2点のように見えていた。遺書からは、現実の狂気の支配から逃げたい、生の世界に身の置き所がない様子しかうかがえない。

ユーモア溢れる才人、センスの良い会話、鋭敏な感性、美しい文章表現…

時代が暗澹と変わる中で難しいバランスを保つことを、躓かせた何かが彼女を連れ去った。

しかし見えない世界と見える世界は、2枚のレイヤーを重ねたように一点になるならば、

彼女はそう遠いところにはいないだろう。

モンクス・ハウスのウルフ

田舎の週末住宅であり、ロンドンの戦災後はここに暮らした