微睡みの前と後

夢と現実の境に

中国故事「邯鄲の枕」は「邯鄲の夢」「一炊の夢」とも同じ謂。趙の都邯鄲を訪れた若者盧生がその地の宿屋で道士に出会い、自分の平凡な生活への不平をもらすと、道士は夢が叶うという枕を勧める。早速使った盧生は、みるみるうちに幸せをつかみ、時に不幸になることもあったが大望を叶え、王になり、やがて老齢となって満たされたまま死を迎えた。すると気付けば元の宿屋の同じ場所で、寝入る前に宿の婆が火にかけたお粥の鍋がまだ煮えてもいない、まさにほんの僅かな時間しか経過していなかったのだ。人生の全てを見てきた若者は心を新しくし、道士に礼を言って帰って行ったという話。日本でもよく知られており、能の演目としてもメジャーで、専用の「邯鄲男」という面がある。

『アウグストゥス』はこの故事と構成が似ているが、実は全く逆になっている。

1. あらすじ

エリーザベト夫人は夫を失ってまもなく、赤子が生まれようとしているのに、周囲に助けてくれる者がいない。先々のことが不安であるが、もしも何か自分でどうにもできないことが起きたら、隣に住む老人を頼ろうと決めている。挨拶くらいしかしたことがないが他に考えがなかった。不思議なことに、時々夕方頃老人の家から微かで精妙な音楽が聞こえることがあり、近隣でも老人は謎めいた存在でもあった。

お産が始まりそうになった時、どこからか現れた女性が全て世話をしてくれたが、聞いてみると隣の老人の依頼だと言う。エリーザベトはそのお礼と、生まれた子の洗礼のための名付け親になってもらいたいと隣家を訪れた。ピンスワンゲル老人は願いを聞き入れ、その子にアウグストゥスと名を授けた。そしてお祝いがわりに、母が子の将来に望むことを、その日夕方、彼の家からささやかな音楽が聞こえる間に願いを唱えるようにと言った。迷うままに母が願ったのは、「みんながお前を愛さずにはいられないように」というもの。

願いの通り、アウグストゥスは誰もが目を留め可愛がり、何かを与えたり世話をしようとしたりするのだった。願い通りで母も幸福だったが、ある少女への息子の傲慢な態度を垣間見、強い不安に陥った。彼のそうした態度はしばしば見られるようになり、母は自分のあの時の祈りのせいだと心を暗くしていった。

少年は幼い頃からビンスワンゲル老人を慕い、家に入れてもらうことがあった。家は狭く暗いが、暖かい暖炉の火と、どこからか聞こえてくるオルゴールのような音色の音楽、音楽が部屋に満ちると天使のような子供達が空中で戯れ踊る。遊び疲れている少年は老人の膝に寄りかかり、うっとりとその様を見ながら眠りに落ちるのだった。次第に、アウグストゥスは周囲から親切を受けながらも冷酷な態度をとることが多くなり、老人の部屋を訪れても音楽がめったに聞かれず、暖炉の火も乏しいものになっていった。

やがて誰かの好意によって優れた学校の寄宿舎に入れることになり、町を後にしたアウグストゥス。立派な大学生となり、家を再び訪れたのは母がもう危なくなってからのことだった。母を失い、疲れたアウグストゥスを老人は家に招いたが、かつてのように彼を迎える音楽も炉火なかった。

アウグストゥス青年は大学に戻ったが、学問に飽き、セレブたちとの享楽に明け暮れ、皆にちやほやされ、益々高慢になり、彼を慕ってくる人をわざと陥れたり、金品に汚くなったりしたが誰も彼を咎めなかった。またアウグストゥス自身、どんな豪勢な生活をしても満たされることがなかった。

あるときとても美しく心惹かれる女性を見出したが、公使をしている夫のある人だった。初めて心から求める女性に出会え、精一杯アピールし続け、ようやく告白して駆け落ちしようと誘う。すると彼女もまたアウグストゥスは初めて心から愛した人だと言う。ところが

「私は純潔でも善良でもない人を愛することがありえようとは、ついぞ考えたこともありませんでした。でも私は夫のもとにいることを数千倍も望みます。私は夫をあまり愛しておりませんけれども、夫は騎士であって、あなたのご存知ないような名誉と高貴さを豊かに備えております」

はかなく恋に破れ、それ以降、彼はますます退廃的になり堕落した。自暴自棄になり、気力も失い、生活もすさんできた。とうとう自殺をすることを決意する。ただし、邪悪な彼は死ぬその日に友人たちを祝宴に招くとうそぶき、自分の死んだ姿を見せつけて驚かしてやろうと計画した。全て準備万端でいざ毒杯をあおろうとしたとき、ドアが開いてビンスワンゲルが入ってきた。老人がまだ生きていたことに驚いていると、遠くからやってきたという老人はのどが渇いたとアウグストゥスの手から杯を取って飲み干してしまう。心配して動揺するアウグストゥスに、ビンスワンゲルは過去の母の願いの秘密を話し、愚かな願いだが母のために叶えたもので、それが君を不幸にしたと詫びた。

「今のところ、君の心が再び健康に清く朗らかになることなどおそらく不可能に思われるだろう。だがそれはできることなのだ」

そして

「君を再び楽しくするような不思議な力があると思ったら、それを願いたまえ」

アウグストゥスは遠い光を見極めるように思い巡らし、溢れる涙で決意する。

「ぼくの役に立たなかった古い魔力を取り消してください。その代わり、ぼくが人々を愛することができるようにしてください!」

涙ながらにぬかずくアウグストゥスを老人は抱き上げ、寝床に運び、

「これでいいんだよ。なにもかもよくなるだろう」

深い眠りに落ちたアウグストゥス。老人は静かに出て行った。

騒音で目が覚めたアウグストゥス、招かれた友人達が祝宴の支度が何もないことに怒り、室内を荒らし、略奪したりアウグストゥスに危害を加えたりして帰った。その後もたくさんの裁判に訴えられ、罵詈雑言を浴びせられ、唾を吐きかけられ、ただアウグストゥスはそんなにされても、相手の目の中に悪意以外のものを見つけては密かに静かに親しみを抱いていた。財産も物資も失い、浮浪者に身を落としても、困っている人にさりげなく手を貸し、感謝されることがなくとも満たされていた。

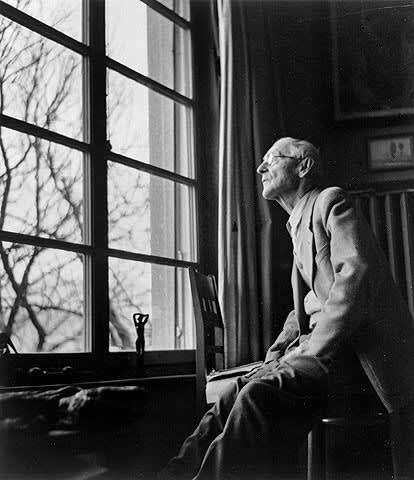

時が経ち次第に体も弱まり、疲れに打ち勝てなくなった。ある冬、雪がひどく降り始め、アウグストゥスは歩くのがようやくという有様になってきた。ふざけた子供らが彼に雪玉を投げつけ嘲って行ってしまったが、もはや大雪の夜の更けた町を歩く人は見られなかった。疲れに耐えきれず、ある路地を曲がったら、なぜかそこになつかしい彼の家と隣の老人の家が並んでいた。老人の家の窓に灯を認めたアウグストゥスは、やっとの思いでドアを叩く。迎え入れる老人。かつてのように古い毛皮を暖炉の前に広げ、二人の老人は並んで座り、火を見つめた。

(ここからは引用)

…「お前さんは遠い旅をしたね」

「ああ、ほんとに美しかった。私はただ少し疲れてしまった。あなたのところに泊まらせてもらえるでしょうか?そしたら、あすはまた旅を続けます」

「ああ、それもいいよ。だが、あの天使の踊りをもう一度見たいと思わないかい?」

「そりゃ、見たいです、また子どもになれるんでしたら」

「お前さんはまたたいそうきれいになった。ほんとによくわしを訪ねてきてくれた」

旅人はこんなに疲れたことはまだなかった。快い暖かさと火の光に彼はぼんやりしてしまって、今日と昔のあいだをもうはっきりと区別することができなかった。

「ビンスワンゲルおじさん。ぼくがまたいたずらしたので、おかあさんがうちで泣いちゃった。おじさん、ぼくがまたおとなしくするって言っておくれ。いい?」

「いいとも。安心するがいい。おかあさんはお前をかわいがっているんだよ」

今はもう暖炉の火は燃えほそっていた。名付け親はアウグストゥスの頭を自分のひざにのせた。美しい楽しい音楽が暗いへやにやさしく幸福にひびいた。すると、無数の小さい輝く霊が漂ってきて、空中で輪舞した。

ふと彼は母に呼ばれたような気がした。しかし彼はあまりに疲れていた。それに、名付け親が、母に話してやると約束してくれた。彼が眠りこむと、名付け親は彼の両手を組み合わしてやり、静かになった心臓に耳を澄ました。そのうちへやの中はすっかり夜になってしまった。

…

2. 微睡みの先に

邯鄲の故事では出来事は夢の中であり、目覚めたら現実がそのまま待っていて、盧生にはここから新たな始まりがある。『アウグストゥス』では微睡みから微睡みの間が全て現実の刻々と消費される人生で、最後の微睡みのあとには何もない。命とともに消える。アウグストゥスの生涯は特殊で、むしろこの世のものとは思えないような展開ではあるが、それは現実の生涯の初めから終わりだった。

我が子が誰からも愛されることを望むのは、愚かしいかもしれないがほとんど全ての親の願いだろう。我が子が他の子と見劣りしないよう、ちゃんとした服を着せてやりたい、一つ二つは習い事をさせてやりたい、そのために小さな苦労を積み重ねる親心を否定したくない。私もそうしてきた。ただそれは親自身の安心のために芽生える思いに過ぎないのかもしれない。親だからこそ近視眼的になってしまうのにはよくよく気をつけたいと反省する。

アウグストゥスが幸福を感じた後半生で何を見つめて生きていたのか。人々を愛するまなざしが書き出されている部分を引用し、心に落とし込みたい。

(以下引用)

…

しかし、派手な生活を送っている最中に彼を窒息させようとした恐ろしい空虚と孤独は、すっかり彼から離れてしまった。子どもたちが遊んだり、学校へ行ったりするのを見て、かわいく思った。自分の家の前のベンチにこしかけ、しなびた手をひなたで暖めている老人たちを、彼はいとおしく思った。思いこがれるまなざしで娘の後を追う若者や、仕事を終えて帰宅し、子どもを腕に抱き上げる労働者や、馬車に乗って静かに急ぎながら病人のことを考えている上品そうな利口そうな医者や、夕方場末の街灯のもとで待ち受けながら、彼のようにつまはじきにされた人間にさえもこびを売る粗末な身なりの哀れな少女などを見ると、それらの皆が彼の兄弟姉妹であった。

そのうち、冬になり、また夏になった。アウグストゥスは病気になって長い間施療病院に寝ていた。ここで、打ちのめされた貧しい人々が粘り強い力と希望をふるい起こして、生に執着し、死に打ち勝とうとしているのを見るという幸福を、彼は静かに感謝しながら味わった。重病患者の表情に忍耐が、回復期の人々の目に明るい喜びがつのってゆくのを見るのは、すばらしいことだった。死んだ人たちのおごそかな顔も美しかった。これらの全てより美しいのは、愛らしい清らかな看護婦たちの愛と忍耐とであった。

…

生老病死を自分だけに感じるのでなく周囲に見る。人々の輝きを見とめ、それらを大きく抱き寄せる。そんな仕草が見える。

腐敗した政治家や詐欺師のニュースを耳にすれば、この世の全ての営みが美しいわけではないと思うだろう。人に銃を向ける人間の目、午前中に爆撃機を操縦して空爆を行い、午後に帰宅し広場で野球する息子に手を振る操縦士の目、それらを愛をもって眺めることは無理だ。

ただしヘッセのこの作品は第一次大戦を迎える前年のもので、まだ究極の破滅を世界が経験する前のもの。一方の『邯鄲』は戦国時代とはいえ、紀元前の言い伝えである。

それでも自分の身の周りに目を向けて見れば小さな光を放つ幸福があふれている。

盧生も、平凡な日常に心を腐らせていたが、夢の跡に人生のはかなさに気づいた。どんな世にあっても、身辺に輝きを放っている愛しく小さいものたちを日々大切に集めて生きたい。それが日々の糧だ。

実は、これを書く前に、11月から準備して書くのにひと月ほどかけた記事があって、ようやくアップというときに本文全部が消えてしまうという大惨事があり…

やり切れなさに、勢いにまかせて二晩で書いたのがこれです。

落胆がおさまったころ、書き直しに挑戦したい。愚痴でした。