Enantioselective Total Synthesis of Avrainvillamide and the Stephacidins

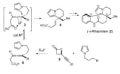

Stephacidin A,Stephacidin B, とAvrainvillamideの全合成のフルペーパー。その経過において、トリプトファン誘導体からの直接脱水素化、エノールの酸化的カップリング、ヨードアニリン誘導体からのPd触媒によるトリプトファン誘導体の合成、Stephacidin Aの酸化によるAvrainvillamide、Stephacidin Bへの変換 を見出している。

Baranのグループ。全合成に伴う問題の遭遇と、その解決を目指した新規反応、手法の開発が読めて、おなか一杯です。フルペーパーでsupporting infoを見ろがこんなにたくさんあるのも珍しい気がします。

ストーリーとして読んでいて非常に面白いですね。

ペーパーとは全然関係ないのですが、先日読んだある本で「英雄の旅の物語」という、「時と文化を超えてあらゆる神話には同じ基本的な要素が、変わらぬ一般的な手法で盛り込まれている」というものがありました。3つのパートに別れ、旅立ち、新たな世界に入る、帰還というストーリーが本質として組み込まれているとのこと(ハイ・コンセプト-新しいことを考え出す人の時代、ダニエル・ピンク著 p171-176)

全合成のフルペーパーもこの流れなのが面白さの原因なのかなと思いました。ターゲットの重要性なり複雑さから合成を始める動機、レトロ合成、失敗、合成戦略の変更、新反応や手法の開発、全合成達成の後の生理活性への知見と、重ね合わせられる気がします。

Stephacidin A,Stephacidin B, とAvrainvillamideの全合成のフルペーパー。その経過において、トリプトファン誘導体からの直接脱水素化、エノールの酸化的カップリング、ヨードアニリン誘導体からのPd触媒によるトリプトファン誘導体の合成、Stephacidin Aの酸化によるAvrainvillamide、Stephacidin Bへの変換 を見出している。

Baranのグループ。全合成に伴う問題の遭遇と、その解決を目指した新規反応、手法の開発が読めて、おなか一杯です。フルペーパーでsupporting infoを見ろがこんなにたくさんあるのも珍しい気がします。

ストーリーとして読んでいて非常に面白いですね。

ペーパーとは全然関係ないのですが、先日読んだある本で「英雄の旅の物語」という、「時と文化を超えてあらゆる神話には同じ基本的な要素が、変わらぬ一般的な手法で盛り込まれている」というものがありました。3つのパートに別れ、旅立ち、新たな世界に入る、帰還というストーリーが本質として組み込まれているとのこと(ハイ・コンセプト-新しいことを考え出す人の時代、ダニエル・ピンク著 p171-176)

全合成のフルペーパーもこの流れなのが面白さの原因なのかなと思いました。ターゲットの重要性なり複雑さから合成を始める動機、レトロ合成、失敗、合成戦略の変更、新反応や手法の開発、全合成達成の後の生理活性への知見と、重ね合わせられる気がします。