明治維新で近代学校教育制度をがばっと輸入しようとした日本とは異なり、イギリスは教会や慈善団体等が立ち上げていた学校があったところに、国が義務教育の網をかけるという形になっています。

ビクトリア朝時代(19世紀後半)にはパブリックスクール、グラマースクールなどの裕福な層向けの学校とは別に、貧困層向けの学校ができます。

その一つが、ragged schools(貧民学校、直訳すると「ぼろ学校」)という動きです。

Wikipedia(英語):https://en.wikipedia.org/wiki/Ragged_school

British Libraryの記事:http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/ragged-schools

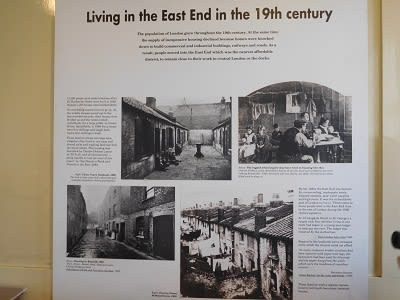

貧困層の多いイーストエンド地区にあるRagged School Museumはそれらの1つで、Barnardosという有名な慈善団体を立ち上げることになるBarnardoがつくった学校の1つをミュージアムとして保存していました。

→http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/

しかも、毎週第1日曜日の午後には、Victorian class roomの模擬授業があるとのこと。大人も子どもも生徒役として参加可ということで、2月に行ってきました。(気づいてよかった!)

まず、行ってみて思い知らされるのは、ここは私たちが「学校」と思うものとだいぶ違うということ。

上記のホームページの絵からもうかがえますが、食べさせ、最低限の医療を提供することがまずなされていたということが、展示からわかります。

(この時代、できる医療行為は限られているので、医療も福祉っぽいはずで、医療や教育がきちんと機能分化していないのですね。)

しかし、クラスルームは、おお学校だ!

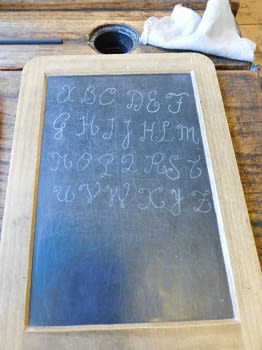

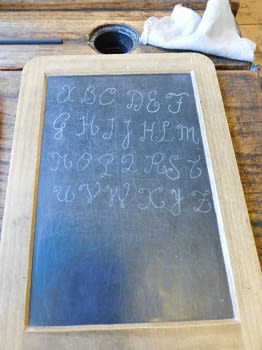

役者さんがふんするMiss Perkinsonが生徒に要求するのは、きちんと切られた爪、アルファベットの読み書き能力、九九等の簡単な計算能力です。

「きちんとした身なりをしていたら」「字が読めたら」「計算ができたら」…「道で花を売らなくていい」「事務の仕事につける」と繰り返しインセンティブを植え付けられます。

貧困層にとっての学校とはこういうものであったかと身体レベルで理解することができました。

(お子さんは「コスプレ」可能です。ちょっと憧れます。小公女セーラみたいな。)

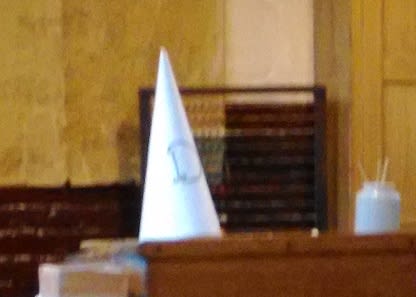

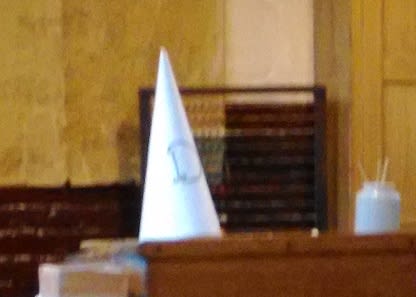

姿勢を良くする棒?や、D(ドンキー=のろまのD)と書いた懲罰帽など、お約束グッズも登場。何より、私は「?」となるのに、参加した西洋人たちは老若男女、「出たー」という反応します。怒られたら、Yes, Miss Parkinsonと答えたり、私たち日本人は身体化していない応答様式を21世紀の今も身体化しているという事実がおもしろかったです。

ガイドブックに乗っているような場所ではありませんが、第1日曜にひっかけて渡英できる場合、おすすめです。

※イーストエンドといえば、チャールズ・ブースのロンドン貧困地図。きちんと売店で売っていました。

ビクトリア朝時代(19世紀後半)にはパブリックスクール、グラマースクールなどの裕福な層向けの学校とは別に、貧困層向けの学校ができます。

その一つが、ragged schools(貧民学校、直訳すると「ぼろ学校」)という動きです。

Wikipedia(英語):https://en.wikipedia.org/wiki/Ragged_school

British Libraryの記事:http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/ragged-schools

貧困層の多いイーストエンド地区にあるRagged School Museumはそれらの1つで、Barnardosという有名な慈善団体を立ち上げることになるBarnardoがつくった学校の1つをミュージアムとして保存していました。

→http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/

しかも、毎週第1日曜日の午後には、Victorian class roomの模擬授業があるとのこと。大人も子どもも生徒役として参加可ということで、2月に行ってきました。(気づいてよかった!)

まず、行ってみて思い知らされるのは、ここは私たちが「学校」と思うものとだいぶ違うということ。

上記のホームページの絵からもうかがえますが、食べさせ、最低限の医療を提供することがまずなされていたということが、展示からわかります。

(この時代、できる医療行為は限られているので、医療も福祉っぽいはずで、医療や教育がきちんと機能分化していないのですね。)

しかし、クラスルームは、おお学校だ!

役者さんがふんするMiss Perkinsonが生徒に要求するのは、きちんと切られた爪、アルファベットの読み書き能力、九九等の簡単な計算能力です。

「きちんとした身なりをしていたら」「字が読めたら」「計算ができたら」…「道で花を売らなくていい」「事務の仕事につける」と繰り返しインセンティブを植え付けられます。

貧困層にとっての学校とはこういうものであったかと身体レベルで理解することができました。

(お子さんは「コスプレ」可能です。ちょっと憧れます。小公女セーラみたいな。)

姿勢を良くする棒?や、D(ドンキー=のろまのD)と書いた懲罰帽など、お約束グッズも登場。何より、私は「?」となるのに、参加した西洋人たちは老若男女、「出たー」という反応します。怒られたら、Yes, Miss Parkinsonと答えたり、私たち日本人は身体化していない応答様式を21世紀の今も身体化しているという事実がおもしろかったです。

ガイドブックに乗っているような場所ではありませんが、第1日曜にひっかけて渡英できる場合、おすすめです。

※イーストエンドといえば、チャールズ・ブースのロンドン貧困地図。きちんと売店で売っていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます