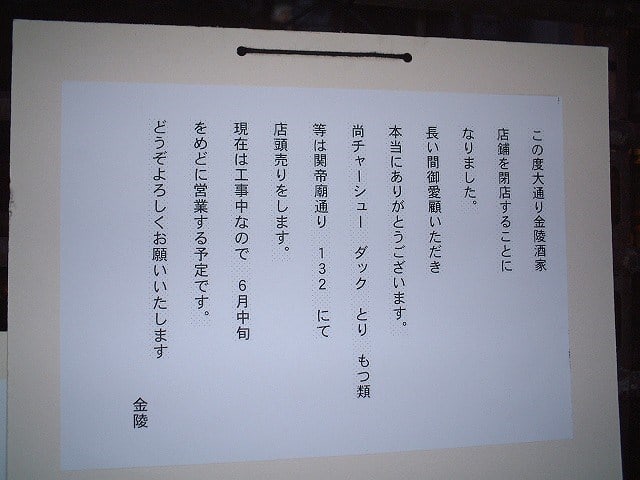

| 何か変だなと思っていたのですが、金陵酒家(中華街大通り)がとうとう閉店することになりました。 いま、こんな貼紙が出ています。関帝廟通りの売店はリニューアルして再開するとのこと、ひとまず安心です。 老正興菜館や明揚などは“改装のためしばらく休業します”と言ったきり、そのまま閉店になってしまいましたが、こちらはちゃんと表示しています。 それにしても不思議な店でした。店の前面が洋服屋さんだったり、屋上に樹木が茂っていたりして…。  昔の外観。ブティックが前面に。  最近の外観。  店の角で服の販売。店内で食事♪  屋上庭園か? 以下は金陵酒家のホームページに掲載されている同店の由来です。 イギリス船に船員として来日したのが創業者、私の祖母の父です。 そしてその後、料理店を運営するための資金を手に横浜にまたやって来ました。日本はその当時、中国人がお店を作ることは珍しいことでした。祖父も初めは手探りの中でやっとの思いで金陵を開きました。 建物も1Fは待ち合い室で大人数の宴会とかで繁昌しました。 金陵の創業は1926年、震災の復興の中この店を建てました。本格的な中華料理店で、日本人のお客様や、商業のため港に来た中国人の人たちが国の料理を味わう大形レストランでした。 金陵とは昔の「南京」の言い方です。南京は中国の南の都です。上海と広東の間にあります。金は木にはならい、それは叔父がいつも言うことばでした。真面目に働いてそれが生きる上で中国人することだと。そして、愛する祖国の都市にを思い金陵と言う名を付けました。 店は東京万博など横浜の発展とともに大きくなりました。 1945年すべては焼け、お店はすべて壊されてしまいましたが、その後またお店を建て直しました。 戦後直後はあるだけの材料で作り、広東料理店として横浜中華街でお店を再開ました。 その当時、曾祖母と叔父でこの場所で金陵を立て直します。その時の店はラーメン、そしてお饅頭を手作りで作り、横浜の西口(今でいうCIAL)の食品市場で売りました。当時子供だった父はそれを手伝いました。当時を振り返るお客様も沢山います。 1950年代後半から1960年までこのような形で生活をしていました。お店の中には鸚鵡が居たころと、お客さんが思い出す時はこのころでした。 金陵には焼き物があります。父が祖母の提案で焼き物を取り入れレストランと焼き物の金陵ができます。焼きアヒル、チャーシュウは父が焼き、特製もつ煮込みは叔父が味をつけて煮ていました。当時からあるブタのタン、胃袋、耳、ハツ はとっても美味しいと評判でした。 もう、金陵酒家のランチは食べられません。売店で買って自分で作るしかないようです。 ********************************* ここからは、金陵に関するその後の追記です。  これは同店が閉店する2年前に食べたランチです。  この時は炭焼叉焼でした。  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

【参考】

●金陵酒家のランチ

心配だったのですが…好きな店だっただけに残念です。

残念です。

でも焼き物の店頭売りだけでも残ってよかったです。

年末の叉焼はたいてい金陵にしてましたし。

外から丸見えのフロアになってからは、

店で食べなくなってしまっていたのですが、

あの改装はどうにも不思議でした。

丸見えといえば改装後の辣もそうなんですが、

テーブル上が外から丸見えのフロアだと

どうも私は気になって入れないです。

通行人がみんな眺めていきます。まるで路上で食べているような雰囲気にさせられてしまいます。

お客の数は増えていますよね。日曜祝日などはキャパシティをオーバーしているほどです。

なのに閉店する店が次々と…

金陵酒家はどうしたんでしょうか。

なんなんでしょう。

このお店 もう子供の頃から知ってはいたんですが、店に入ったのはこの4月頃が初めてでした。食べたのは、叉焼、ローストダックと、チキンをご飯に載せてもらって。

1Fで食べたんですが、コーヒーショップみたいな内装で、私はこれはこれで面白いと思っていたんですが、、、

売店が残るのなら、良いかとも思うけど、一度2階へ行ってみたかったな。どんな感じだったんでしょうか?

金陵酒家の料理は、関帝廟通りの売店の2階で食べられます。

まだあまり知られていませんが、丼物なんかを出していますよ。