2013年8月7日

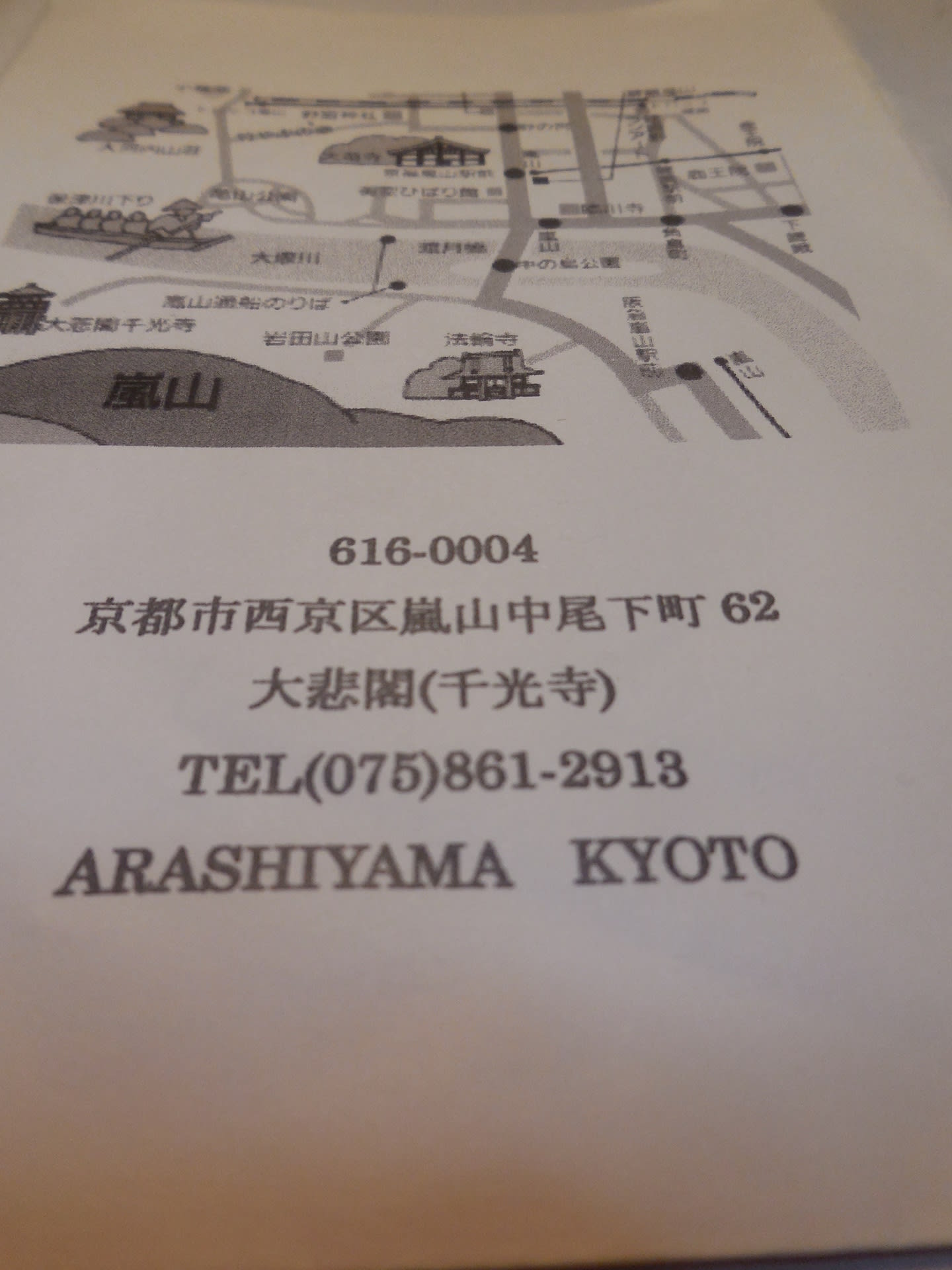

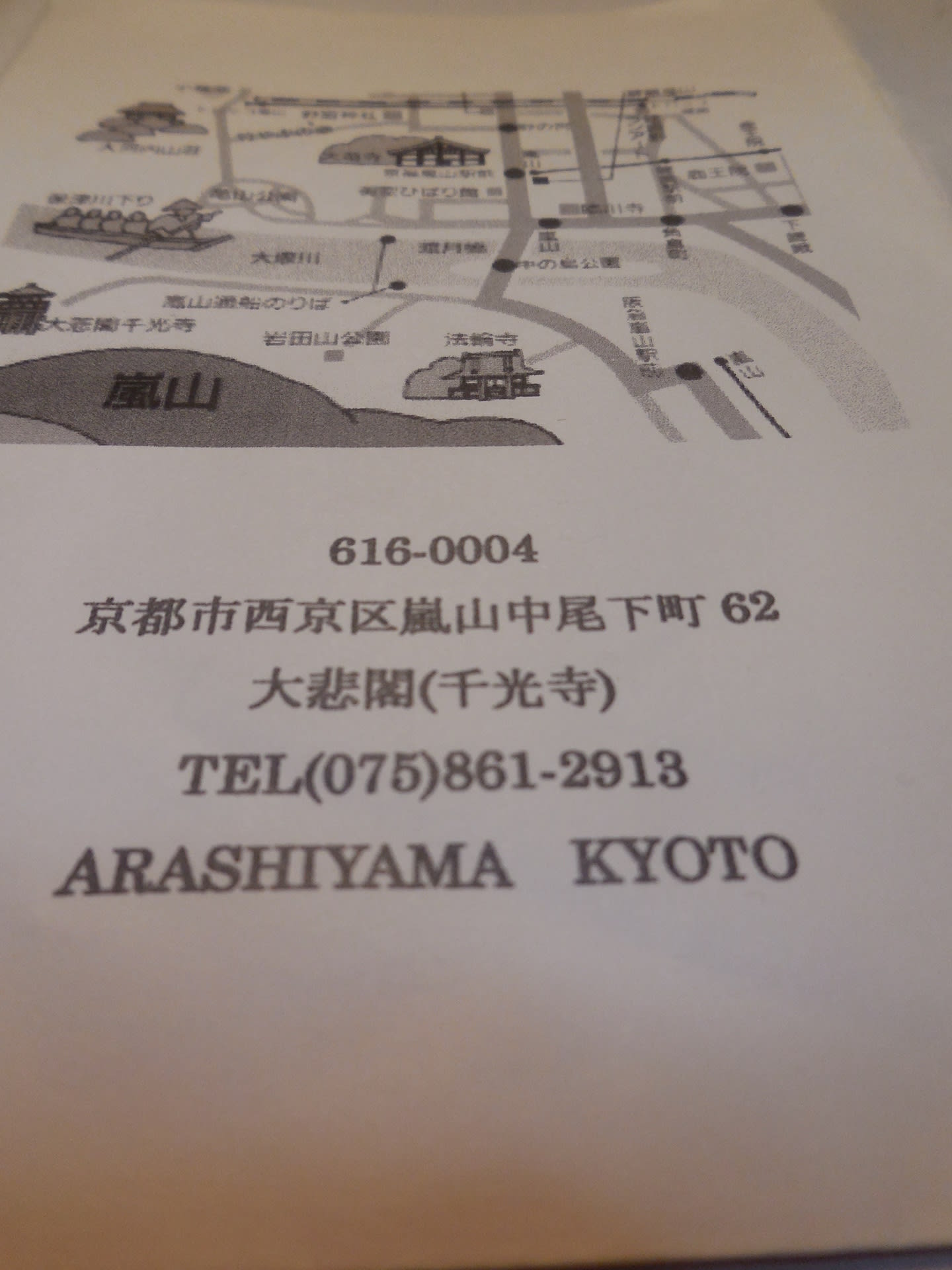

京都嵐山に大悲閣千光寺という寺がある。

観光客でにぎわう北側から渡月橋を南側に渡った保津川対岸の道に沿ってほぼ1キロ上流まで歩き、そこから急斜面の石段を登ったところだ。この道筋にはほとんど何もないから観光客はめったに訪れない。

この寺は角倉了以が河川開拓工事に従事した人たちの菩提を弔うために建てたという。ただ一つある参拝客用の部屋からは保津峡両岸の山々が眼下に見え、深山の趣がある。

遠くに京のみやこは見えるが、渡月橋からは一曲りしたところに位置するためにその付近の賑わいは見えない。渡月橋から見えないということも観光客の注目を引かない理由の一つだろう。

十年ほど前に家内とともに初めてそこを訪れたときは冬だった。本堂が崩れほとんど廃寺に近かったのを、若い住職が再建しようと努力していた。このとき写経をさせて頂いたが、その最中に吹雪いてきた。良寛の歌が思い起こされる。

“あは雪の中にたちたる三千(みち)大世界(あふち)またその中に沫(あわ)雪(ゆき)ぞ降る

その千光寺に先日十数年ぶりに家内と訪れた。昔なんともなかった道が長いと感じるようになってきている。

登りついた寺では受付のおじさんが「ここが終点です」という。このおじさんから庭の木陰の縁台で、ペットボトルの冷たいお茶の饗応をうける。

以前とおなじく参拝者用の部屋に入る。角倉了以の像があるほかは訪問記録帳、いろいろな本、その他が雑然と置かれていているだけだ。寺の雰囲気ではないが足を投げ出してくつろげるところがいい、そして眺望がいい。

「写経できますか?」と聞くと、「やらはりますか?それやったら道具もってきます」とおじさん。そして般若心経の台紙と筆ペンを持ってきて写経台を出してくれた。

「おいくらでしょうか?」と聞くと、おじさん“無料”という。

前もそうだった。これが仏法本来の姿かと有難くご好意をうける。

しかし筆ペンも減る、般若心経の薄い下字が書いてある用紙も買い求めたものだろう。

今までのお寺での写経を考えると、やはりどうにも納得がいかない。喜捨としてもいくばくかの代価は取るべきだ。

帰りに、おじさんに筆・文鎮・下敷きを返し、心ばかりをお賽銭箱に入れさせて頂いた。

それにしても、般若心経は唱えればまあ4分くらいのものだが、写経となれば40分はかかる。ここ4年ほどやっていないものだからなかなかすらすらとはいかない。眼はかすんでいるし、手の動きは筆のために驚くほど悪い。結果、誤字だらけとなる。理由はがたがたに字を書いていると、次になぞるべき薄字がその下に隠れてしまうからだ。

“名前のところに小学三年生とでも書いておこうかな”と思ったくらいだ。

無残な般若心経だったが、1mくらい離れるとなんとか見られる。だから、もって帰ろうとまで思ったのを、先達の皆さんが置いておかれた写経の上に重ねたが、これは失敗だった。

山から吹く涼しい風の中での写経、字はともかくも、気持ちのいい一日だった。

芭蕉と会津八一が大悲閣についての詩を作っている。

花の山 二町のぼれば大悲閣 芭蕉

だいひかく うつらうつらに のぼりきて

をかのかなたの みやこをぞみる 会津 八一

付記)9月20日

今日、友人からメールが来た。

「きのう、高校の同級生と行った千光寺で、お前の奥さんのきれいな字の写経があってびっくりした。そしたら、その下にお前の写経もあった」とのこと。若干いやな予感がしたあの時、私の写経は持って帰るべきだった。

むかし毎夏写経をやっていた有名寺とは違い、あの千光寺では私らの写経はガンダーラの経典並みに、長期保存されることに気づくべきだった。

掲諦掲諦 波羅掲諦 波羅僧掲諦 菩提僧莎訶 般若心経

(ぎゃーてい ぎゃーてい はらぎゃーてい はらそーぎゃーてい ぼうじそわか はんにゃしんぎょう)

“往ける者よ 往ける者よ 彼岸に往ける者よ 彼岸に全く往ける者よ さとりよ 幸あれ 般若心経”

松原泰道著 「般若心経入門」より