生態系の変化(環境と生物の相互作用)

生態系とは何か。

「生物とそれを取り巻く環境の相互作用」と古典的な教科書では定義されている。

つまり生態系と言う特定の対象があるわけではなく、生物と環境が作り出すある種のバランスを明らかにする学問だということになる。

したがって、生物の種類が変われば環境も変わるし、逆に環境が変わればそこに住む生物も変わることになる。

何がよくて何が悪いのか、という禅問答的なやり取りをするわけではないが、おおよそこの世の中で絶対的に生存が保障されている生物は存在しない。

一億年も地球上で繁栄したあの恐竜でさえ、現在は絶滅している。

人類が不変不滅であるというのは幻想に過ぎない。

当然、終了するときがやってくる。

その時にどう対処するのかと言う問いかけは、SF小説やSF映画の世界でしかない。

なぜならば、我々は現在と言う瞬間(地球の歴史から見れば瞬間)をきわめて真面目に必死になって生きざるを得ないからである。

それが生存するということの意味である。

さて、琵琶湖の話をしよう。

過去50年間で琵琶湖の環境は激変した。

それは日本と言う国の形態が戦後大きく変わったことにも起因している。

経済も発展し、人口も増えた。

生産性を向上させるために、湖岸の埋め立てや養殖や放流など環境を大きく改変してきた。

地域的な変化だけでなく、温暖化と言う地球規模での大きな変化もあった。

それらの一つ一つが、琵琶湖と言う閉鎖性空間を変えてきた。

最も大きな生態系の変化は、アユとイサザの変化だろう。

図1に示したように、1960年代後半からアユの漁獲量が急激に増えてくる。

これは稚魚の養殖や人工河川による産卵などが影響している。

このことに反比例するかのようにイサザの漁獲量が激減する。

アユとイサザは、もともと同じ種類の動物プランクトンを摂取していた。

ヤマトヒゲナガケンミジンコという長い名前の動物プランクトンである。

アユの現存量が増えることで、イサザが食性を変化させたと言われている。

こうしてイサザは琵琶湖の湖底に生息するアナンデールヨコエビを食べるようになる。

この結果1970年代になると、棲み分けが成立したかのように見えた。

しかし1990年代になると、アユもイサザもとれなくなる。

湖岸の改変とかさまざまなことが要因として挙げられているが、最も大きいのは水温の上昇ではないかと私は考えている。

というのは1990年代になると急激にビワオオウズムシが増えてくるからである。

湖底にすむヒルのような形をしたこの生物は、一時期、絶滅危惧種であると言われていた。

ところが、今は大量に存在している。

いったい何が起こったのだろうか。

実は1990年代以降に、琵琶湖の湖底泥中に含まれるカブトミジンコの休眠卵が激減しているという事実がある。

つまり、この頃から冬季にミジンコが休眠卵を作らなくなっているのだ。

これは湖が暖かくなっている証拠でもある。

水の循環や地殻活動の活発化など、さまざまな要因が考えられるが、確かに琵琶湖の生態系はこの100年間で大きく変化し始めている。

1960年代から1980年代にかけての富栄養化と言う人為的ストレスと、1990年代から最近にかけての地球温暖化によるストレスが、湖の環境を大きく変え、そこに住む生物を変えてきた。

このような多くの事実は何かを我々に伝えているが、真実を明らかにするにはまだピースが足りない。

それには緻密な作業と大胆な仮説が必要である。

琵琶湖は人間の生存を映す鏡である。

そこに映る過去から現在に至る変化の写像から学ぶべきことは多い。

*****

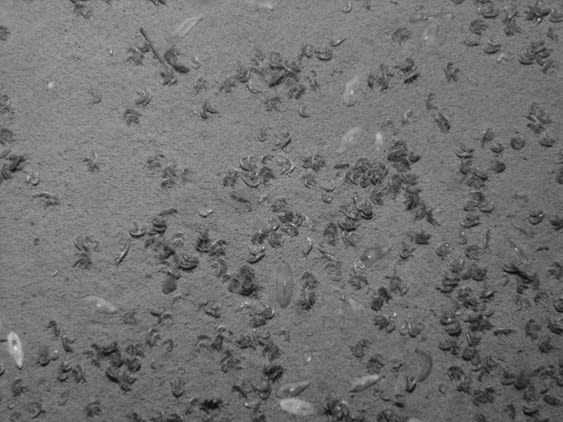

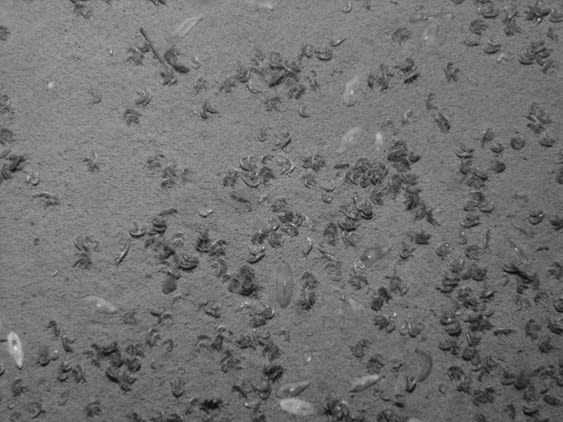

2006年8月25日に自律型潜水ロボット「淡探(たんたん)」が琵琶湖最深部で撮影した湖底生物の写真である。

横40㎝×縦30cmの画像の中に、アナンデールヨコエビが356匹、ビワオオウズムシが24匹映っている。

これらは共に琵琶湖の固有種であり、数十万年生き延びているが、このように高密度で発見されたことはこれまでない。

いったい湖底で何が起こっているのだろうか。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken