岩石や氷の集積が地球質量の10倍を超えるとガス降着が始まるのが定説ですが、100倍を超えないと暴走ガス降着が開始しない説なので95倍の土星はガス惑星としては出来損ないという事らしい。以下、機械翻訳。土星は失敗した巨大ガス惑星なのか?2023年 6月 27日概要太陽系内外の巨大惑星の形成史は未だに不明である。 暴走することをお勧めしますガスの降着は約 100 M⊕ の質量でのみ開始され、 . . . 本文を読む

太陽系の場合はサブネプチューン(亜海王星)もスーパーアース(超地球)も無いんですが、グランドタックモデルでは火星が小さいのは木星が太陽に近づいた為、火星の材料を木星が食べたか蹴散らした。系外惑星系ではガス惑星の内側に亜海王星と超地球が有りがち。以下、機械翻訳。巨人はいじめっ子です: 彼らの成長が内部のサブネプチューンとスーパーアースシステムにどのように影響するか概要観測証拠は、外側の巨大惑星と内側 . . . 本文を読む

【第2回】木星氷衛星探査計画 JUICE打上げトークライブを見てたら、衛星がリングから形成される話があって周惑星円盤から出来ると考えるのが主流派だと思っていた私はびっくり。検索したら10年前の論文が出てきたので機械翻訳しました。土星、天王星と海王星の衛星系には合うようですが、木星には合わず。土星もタイタンから外側は周惑星円盤が合うらしい。以下、機械翻訳。太陽系の古代の巨大なリングから規則衛星が形成 . . . 本文を読む

系外惑星の大気に硫酸を検出して C/S 比と O/S 比 を出せばガス惑星の降着の歴史(成り立ち)が分かるらしい。以下、機械翻訳。揮発性物質と硫黄の比率は、巨大ガス惑星の降着の歴史を復元することができます概要太陽系外惑星大気中の SO2 を検出する新たな能力は、測定する機会を提供します。硫黄の存在量など、惑星形成の競合するモード間で直接テストします。 とは対照的に主な分子が頻繁に観察される炭素と酸 . . . 本文を読む

初期の原始惑星系円盤の中にはカルシウム-アルミニウムが豊富な介在物(CAI)が含まれており、アルミニウムの同位体26Alの半減期は72万年と短く半径20km程度の小惑星を溶かす程度の発熱を50万年維持することが可能ということでしょう。以下、機械翻訳。Erg Chech 002 親体の熱履歴: 小さな小惑星の初期降着と初期分化概要微惑星における降着と分化過程の歴史は、さまざまな方法で提供されています . . . 本文を読む

準惑星ケレスのような大型の小惑星は短寿命の放射性同位元素26Alの崩壊熱や小天体の衝突エネルギーで加熱され溶融分化します。巨大惑星のマイグレーションの影響で微惑星は予想外の場所に送り込まれる場合もある。以下、機械翻訳。ケレスに似た小惑星の後期降着とメインベルトその外側への移植概要:低アルベド小惑星は原始太陽系微惑星の記録を保持し、太陽系星雲が活動していた条件。 しかし、これらの起源と進化は小惑星は . . . 本文を読む

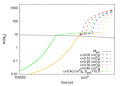

グランドタックモデルにおける木星の形成段階における地球惑星領域への初期の水の供給概要ガス巨人の形成とその後の移動は、材料の混合に大きな影響を与える可能性があります太陽系で。 この研究では、N体シミュレーションを使用して、水の量を調べます。成長と移動の段階で地球型惑星形成の領域に運ばれるグランドタックモデルでの木星。 木星の成長には重要な要素が伴うことがわかりました大量輸送、およびそのかなりの量の水 . . . 本文を読む

原始星のエンベロープ内だと高温処理の後ジェットに巻き込まれて星系外まで飛ばされる恐れがあるけど、原始惑星エンベロープ内で高温処理される分には原始惑星系円盤内で循環するので惑星に取り込まれない分は微惑星に集積される案には一理ある。以下、機械翻訳。彗星の高温鉱物の起源としての原始惑星エンベロープ内のダスト処理概要結晶性ケイ酸塩は、多数の彗星に見られます。 これらは長年の太陽系の形成モデルは 800 K . . . 本文を読む

岩石惑星の成長について主星の質量:太陽の2倍以下、初期原始惑星の分布0.05~0.15auとしてシミュレーション。2億回公転後の結果は主星が軽いほど惑星が重くなり数が少なくなる。合体集積が進む。以下、。巨大衝突によって形成された惑星系の軌道構造:恒星質量依存性2022年12月16日受理。2022年12月13日受領、原文のまま 2022年9月30日発行概要最近の太陽系外惑星探査により、太陽型星では近 . . . 本文を読む

素人にも分かりやすいように図入りの開設を期待したのですが数式優先でした。www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。彗星と惑星状天体形成この章では、惑星状天体や彗星の形成過程について概説する。ガスとダストの相互作用がどのように媒介されるかを説明する。次に、様々な惑星状天体形成のモデルに入り込み、これらのその結果、どのように惑星状物質が形成され、どのような構造をとるのか . . . 本文を読む