岐阜県・多治見駅

岐阜県・多治見駅 改札口

改札口

駅コンコース

駅コンコース

陶壁「ひびきあう声」加藤幸兵衛作

陶壁「ひびきあう声」加藤幸兵衛作 JR太多線・可児駅

JR太多線・可児駅 名鉄広見線・新可児駅

名鉄広見線・新可児駅 名鉄改札口

名鉄改札口 可児駅前の可児市施設

可児駅前の可児市施設 犬山方向への電車

犬山方向への電車新可児駅で御嵩行きの列車を待っていると急に雲行きが怪しくなり雷雨。スマホで雨雲の様子を確認すると、三重県から岐阜県にかけて雷雲が発生中です。悪天候で目的地に向かうのは無謀と思い、予定を変更、岐阜市へ向かいます。

名鉄広見線は犬山と御嵩を結ぶ路線ですが、新可児でスイッチバックをします。しかも新可児以西は電化、以東は非電化。そもそも直通運転はありません。可児市は名古屋のベッドタウンのため、新可児以西は通勤路線ですが、可児以東は超ローカル線ですね。

JR跨線橋から撮影

JR跨線橋から撮影 左はJR太多線・多治見行きの電車、赤い電車は名鉄広見線の犬山行きの電車、その右奥の赤い車両は乗るはずだった御嵩行きです。

左はJR太多線・多治見行きの電車、赤い電車は名鉄広見線の犬山行きの電車、その右奥の赤い車両は乗るはずだった御嵩行きです。

岐阜駅前の広場。黄金の信長像。2009年にできました。

岐阜駅前の広場。黄金の信長像。2009年にできました。

岐阜駅のテラス屋根。来年の大河ドラマは「麒麟がくる」です。岐阜や大津、福知山は盛り上がるでしょうね。

岐阜駅のテラス屋根。来年の大河ドラマは「麒麟がくる」です。岐阜や大津、福知山は盛り上がるでしょうね。

ラッピングバス

ラッピングバス

駅前の繊維街

駅前の繊維街

岐阜駅

岐阜駅 名鉄岐阜駅

名鉄岐阜駅 名鉄岐阜駅改札口

名鉄岐阜駅改札口

明日は長良川鉄道で郡上八幡へ行きます。

豊橋駅のホーム。左の3番線は名鉄名古屋線、右の2番線はJR飯田線のホームです。

豊橋駅のホーム。左の3番線は名鉄名古屋線、右の2番線はJR飯田線のホームです。

三河東郷駅

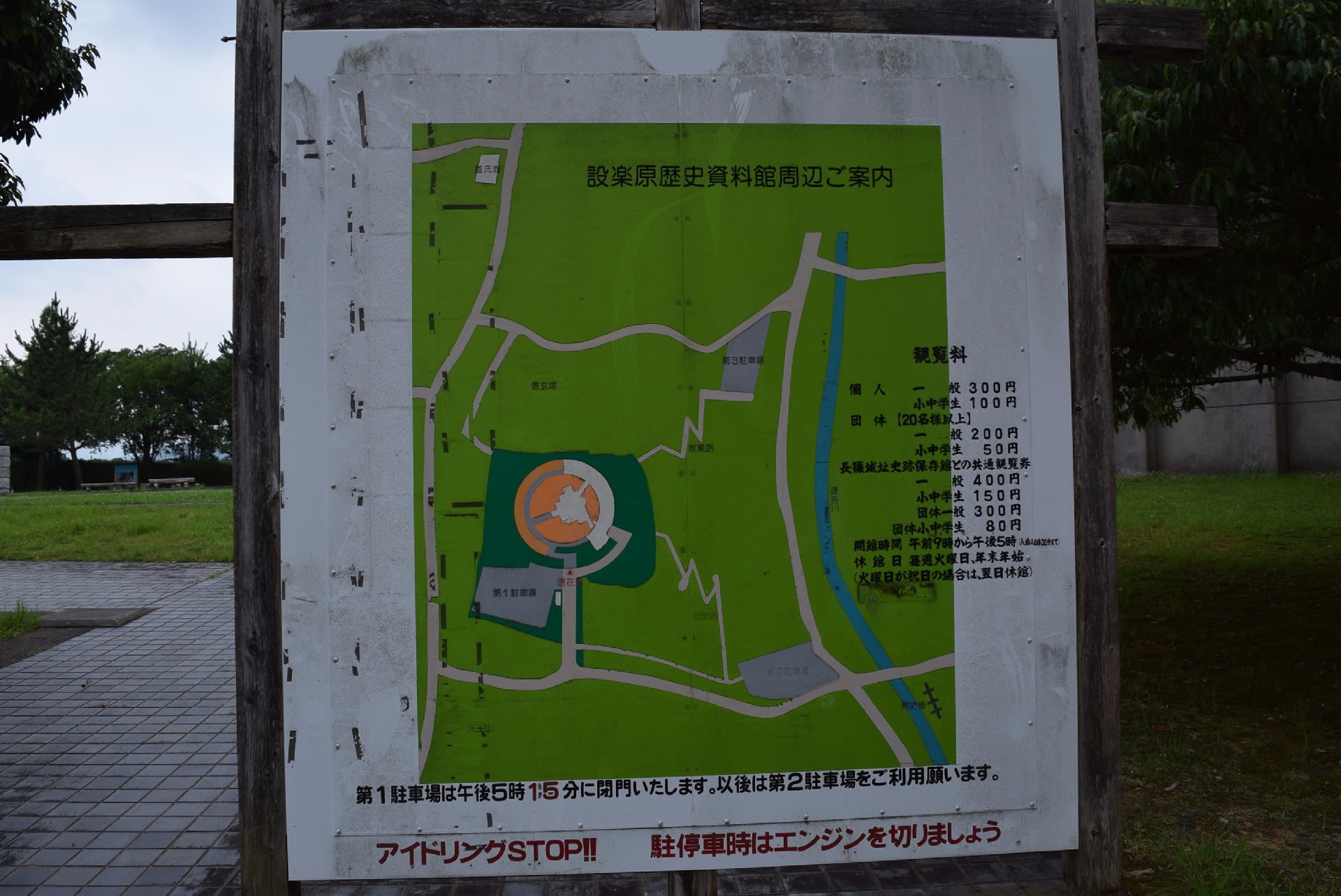

三河東郷駅 駅舎内に設楽原歴史資料館への案内図がありました。

駅舎内に設楽原歴史資料館への案内図がありました。

駅前の案内図

駅前の案内図

山縣塚の入口

山縣塚の入口 山縣(山形)という地名が残っています。

山縣(山形)という地名が残っています。 山縣塚

山縣塚

左は山縣昌次、従士名取道忠、右は高坂助宣の碑

左は山縣昌次、従士名取道忠、右は高坂助宣の碑 徳川軍の陣、弾正山

徳川軍の陣、弾正山

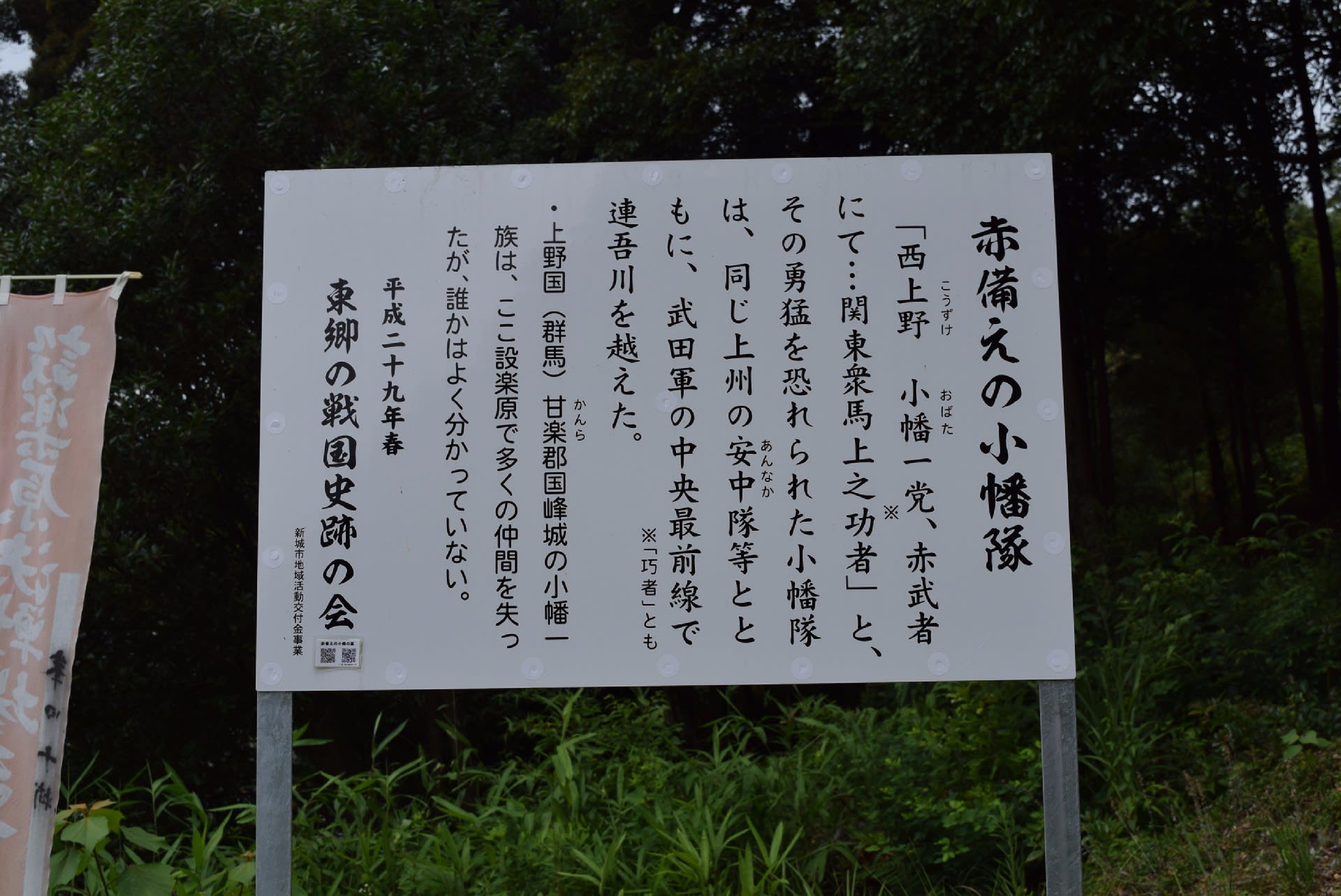

小幡塚

小幡塚 井伊家の赤備えは有名ですが、もとは武田の戦装束です。小幡氏は上州国峰城の城主。国峰城は富岡製糸場の近くです。

井伊家の赤備えは有名ですが、もとは武田の戦装束です。小幡氏は上州国峰城の城主。国峰城は富岡製糸場の近くです。 小幡信貞の碑。小幡信貞が設楽原で戦死したかどうか史実は不明のようです。

小幡信貞の碑。小幡信貞が設楽原で戦死したかどうか史実は不明のようです。

幕末の外国奉行、岩瀬忠震の銅像

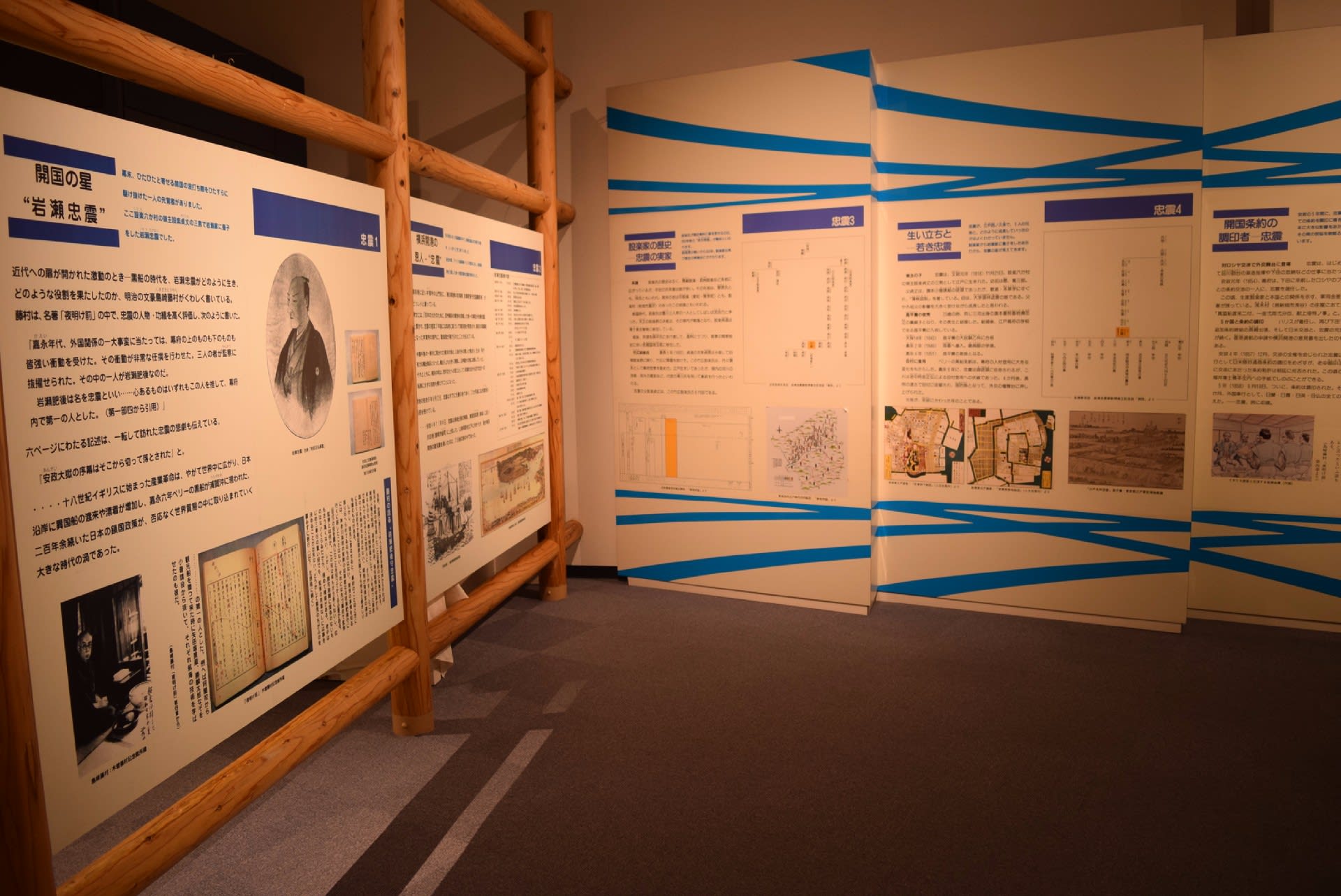

幕末の外国奉行、岩瀬忠震の銅像 資料館内部

資料館内部

資料館内は設楽原の戦い、火縄銃・鉄砲の歴史、岩瀬忠震の足跡を展示しています。

資料館内は設楽原の戦い、火縄銃・鉄砲の歴史、岩瀬忠震の足跡を展示しています。

近くの野田城の模型。飯田線の途中に野田城という駅があります。

近くの野田城の模型。飯田線の途中に野田城という駅があります。 風林火山

風林火山

信玄台地の上に資料館があります。

信玄台地の上に資料館があります。

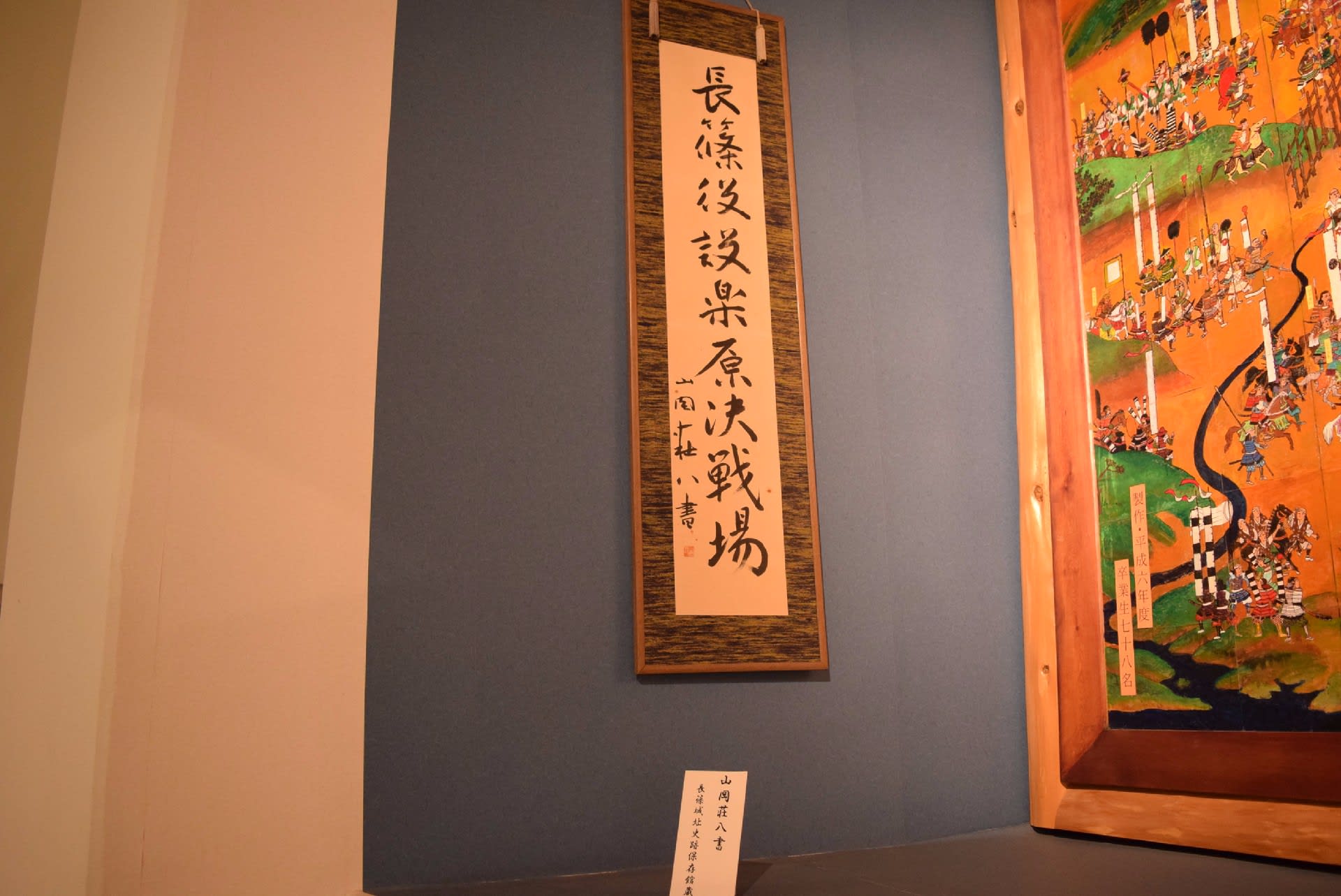

山岡荘八書の「長篠役設楽原決戦場」。我々の世代の教科書では「長篠の戦い」となっていましたが、最近は織田・武田の決戦は「設楽原の戦い」といわれるようになりました。山岡荘八の書は「長篠城を争奪する戦い全体が長篠役、両軍が決戦を行ったのは設楽原」という意味ですね。納得です。山岡荘八は「徳川家康」で有名ですが、武田信玄・勝頼を主人公とした小説は手がけていないと思います。

山岡荘八書の「長篠役設楽原決戦場」。我々の世代の教科書では「長篠の戦い」となっていましたが、最近は織田・武田の決戦は「設楽原の戦い」といわれるようになりました。山岡荘八の書は「長篠城を争奪する戦い全体が長篠役、両軍が決戦を行ったのは設楽原」という意味ですね。納得です。山岡荘八は「徳川家康」で有名ですが、武田信玄・勝頼を主人公とした小説は手がけていないと思います。

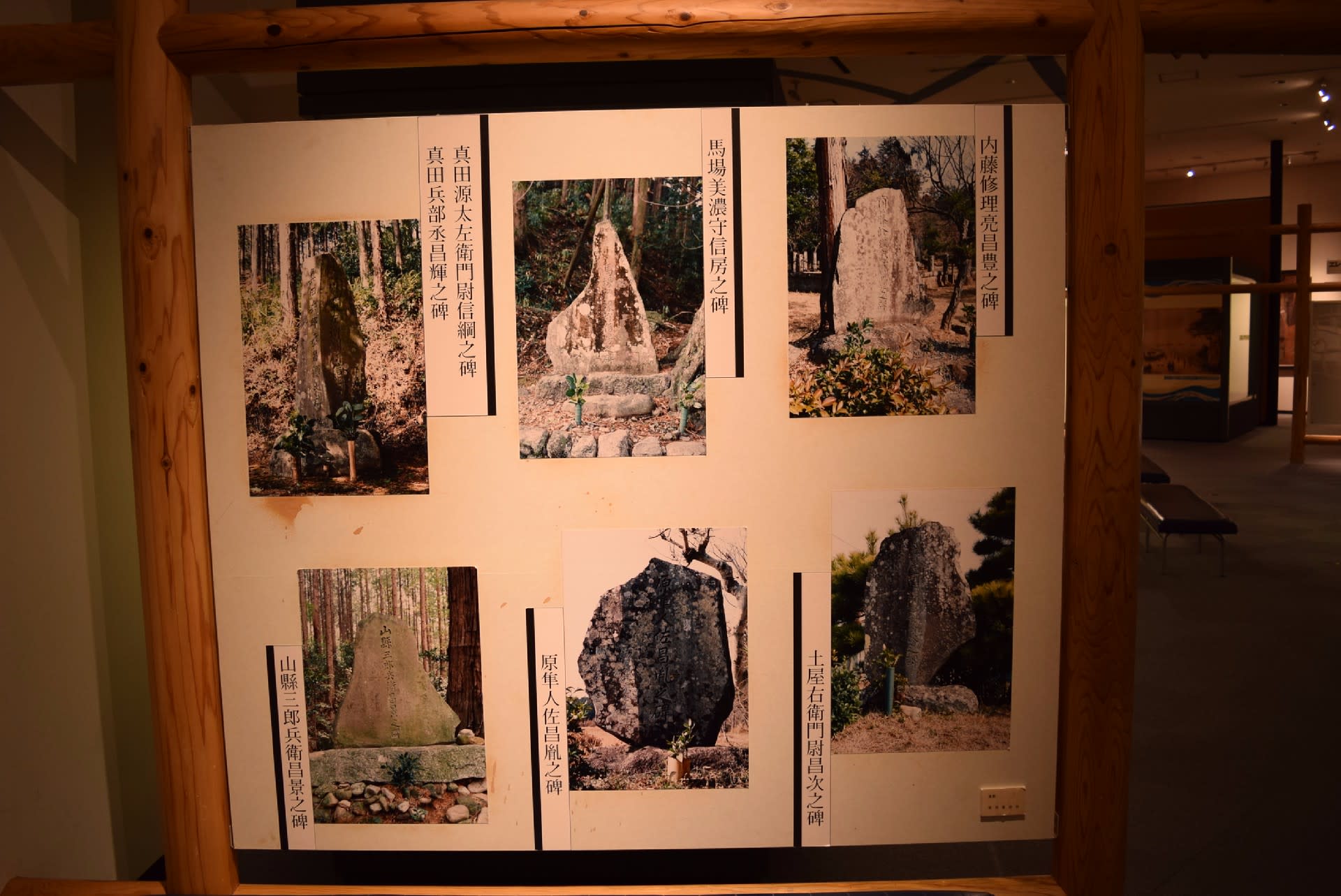

設楽原の戦いで死んだ武田軍武将の碑。左上から真田信綱・昌輝兄弟(昌幸の兄)、馬場信房(信春)、内藤昌豊、左下から山縣昌景、原昌胤、土屋昌次。真田昌輝以外は「武田二十四将」(昌輝も二十四将という説もあるようです)。

設楽原の戦いで死んだ武田軍武将の碑。左上から真田信綱・昌輝兄弟(昌幸の兄)、馬場信房(信春)、内藤昌豊、左下から山縣昌景、原昌胤、土屋昌次。真田昌輝以外は「武田二十四将」(昌輝も二十四将という説もあるようです)。

大筒

大筒

馬上筒

馬上筒

岩瀬忠震の陶像

岩瀬忠震の陶像 黒澤明監督の映画「影武者」のコーナー

黒澤明監督の映画「影武者」のコーナー

資料館の屋上は展望台になっています。

資料館の屋上は展望台になっています。

織田軍が布陣した茶臼山、激戦地・丸山の方角

織田軍が布陣した茶臼山、激戦地・丸山の方角

徳川軍が布陣した弾正山の方角

徳川軍が布陣した弾正山の方角

大鉄砲

大鉄砲 名古屋城の模型

名古屋城の模型

資料館内のポスター

資料館内のポスター

地元で発掘された土器

地元で発掘された土器 資料館の外観

資料館の外観

えんま堂

えんま堂 いろはかるた

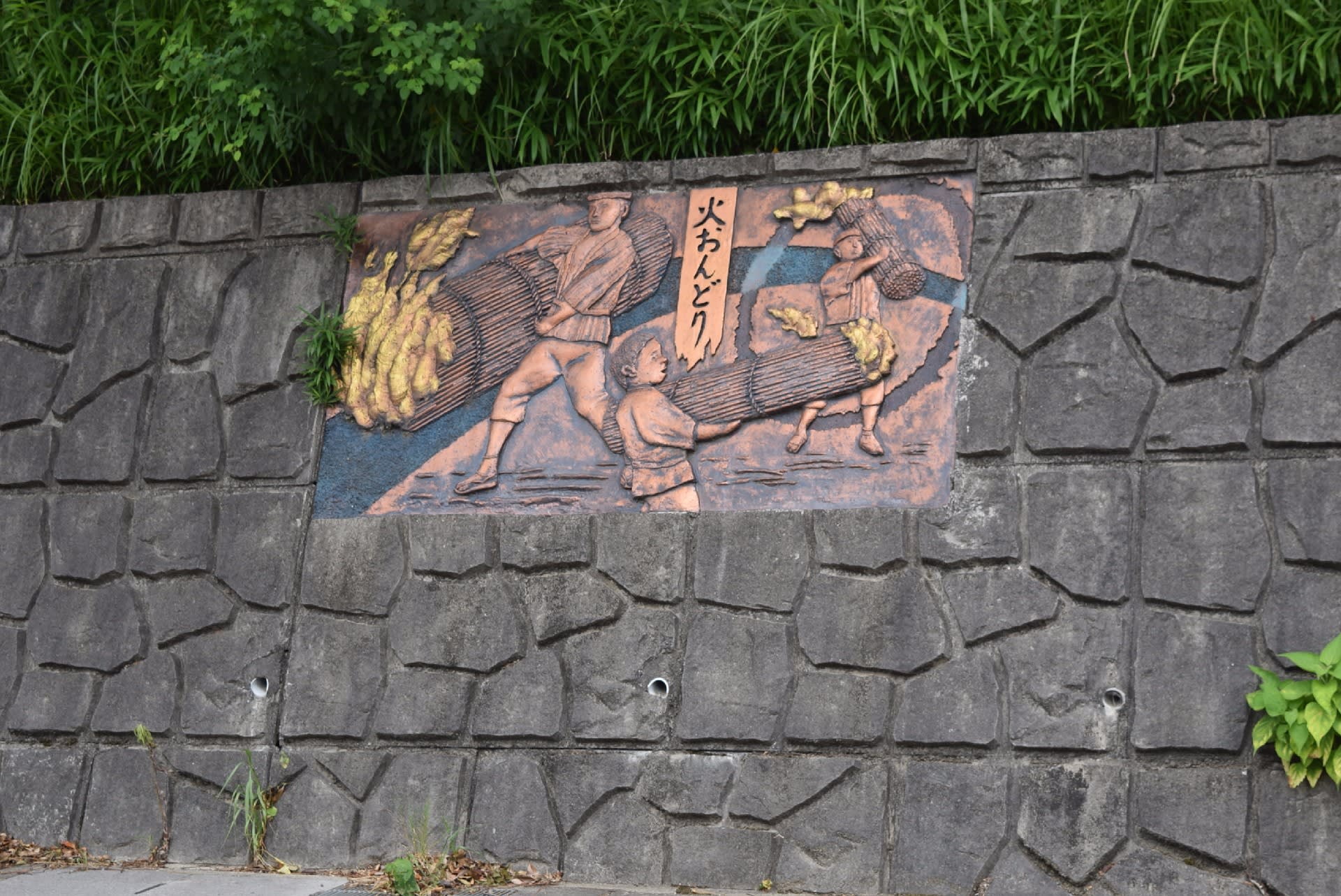

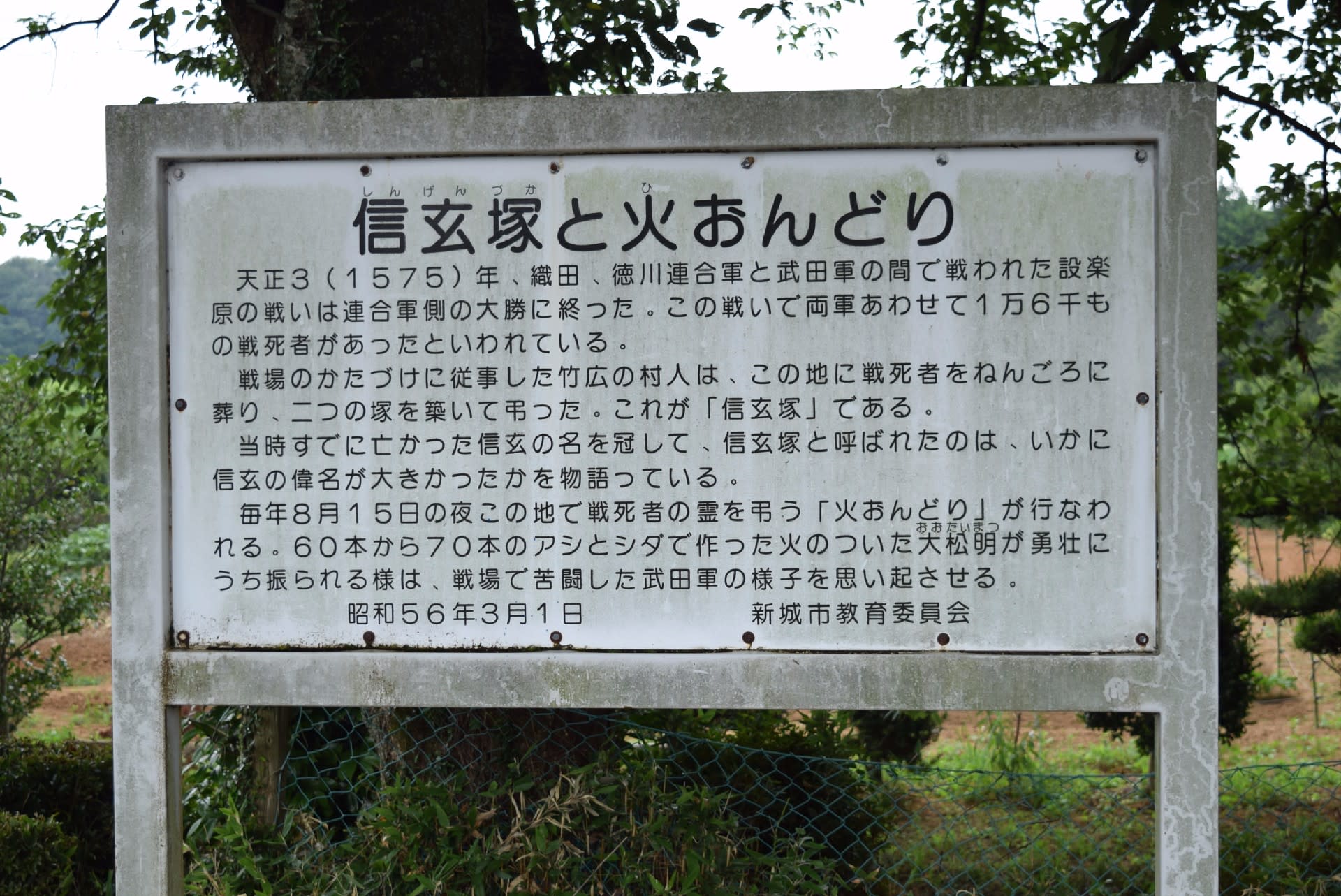

いろはかるた 「火おんどり」は武田軍の将兵を弔う祭りです。

「火おんどり」は武田軍の将兵を弔う祭りです。

首洗池

首洗池

竹広激戦地

竹広激戦地

両軍が対峙した連吾川。武田の騎馬隊が川を渡り突撃しました。

両軍が対峙した連吾川。武田の騎馬隊が川を渡り突撃しました。

「長篠役設楽原決戦場」の石碑。山岡荘八の書です。

「長篠役設楽原決戦場」の石碑。山岡荘八の書です。

延寿院横薬師

延寿院横薬師

五妙坂

五妙坂 下問屋場跡

下問屋場跡

市神神社

市神神社

白木番所

白木番所

足軽長屋跡

足軽長屋跡 遠山家の祈祷所、竜王院跡

遠山家の祈祷所、竜王院跡

風吹門跡

風吹門跡

大門跡

大門跡 御朱印蔵跡

御朱印蔵跡 綿蔵門跡

綿蔵門跡

坂下門跡

坂下門跡 菱櫓門跡

菱櫓門跡 本丸口門跡

本丸口門跡 千石井戸

千石井戸 本丸口門跡

本丸口門跡

武器蔵跡

武器蔵跡 具足蔵跡

具足蔵跡

玄関口門跡

玄関口門跡 本丸玄関跡

本丸玄関跡

恵那山(標高2191m)と木曽川

恵那山(標高2191m)と木曽川 木曽川

木曽川 本丸跡

本丸跡

見返り松

見返り松 バス停近くの食堂

バス停近くの食堂 中津川駅

中津川駅 栗きんとん発祥の地の記念碑

栗きんとん発祥の地の記念碑 明知鉄道恵那駅

明知鉄道恵那駅

栃錦像

栃錦像 高峰三枝子像

高峰三枝子像

絵画館

絵画館

時計店

時計店

十六銀行明知支店

十六銀行明知支店

通信資料館(旧郵便局)

通信資料館(旧郵便局)

郷土玩具展

郷土玩具展 教科書展

教科書展

レコード針

レコード針

喫茶コーナー

喫茶コーナー 喫茶店

喫茶店

門司港駅

門司港駅 河村伊蔵設計の豊橋ハリストス正教会

河村伊蔵設計の豊橋ハリストス正教会

模型製作者・浅井俊雄氏の略歴紹介。私は不器用で模型製作とはまるで無縁ですが、完成した模型には大いに興味があります。そういう意味での模型マニアといえます。

模型製作者・浅井俊雄氏の略歴紹介。私は不器用で模型製作とはまるで無縁ですが、完成した模型には大いに興味があります。そういう意味での模型マニアといえます。

蓄音機

蓄音機 1階の喫茶コーナー

1階の喫茶コーナー 蓄音機

蓄音機

曲輪

曲輪 畝状空堀跡

畝状空堀跡

三の丸堀切

三の丸堀切 石垣跡

石垣跡 本丸。標高は530m

本丸。標高は530m

本丸

本丸

虎口

虎口 二の丸

二の丸 腰曲輪

腰曲輪

出丸跡

出丸跡 猿戻しの断崖

猿戻しの断崖