府内城三之丸跡に建つアートプラザ。磯崎新が設計、1966年に完成した旧大分県立大分図書館。1998年に大分市が改修しアートプラザとしてオープンしました。

府内城三之丸跡に建つアートプラザ。磯崎新が設計、1966年に完成した旧大分県立大分図書館。1998年に大分市が改修しアートプラザとしてオープンしました。

3階は磯崎新建築展示室。北九州市立美術館(1974年)

3階は磯崎新建築展示室。北九州市立美術館(1974年) 群馬県立近代美術館(1974年)

群馬県立近代美術館(1974年) ハラ・ミュージアム・アーク(1988年。群馬県)

ハラ・ミュージアム・アーク(1988年。群馬県) 水戸芸術館(1990年)

水戸芸術館(1990年) ロサンゼルス現代美術館(1986年)

ロサンゼルス現代美術館(1986年) 西脇市岡之山美術館(1984年。兵庫県)

西脇市岡之山美術館(1984年。兵庫県)

奈義町現代美術館(1994年。岡山県)

奈義町現代美術館(1994年。岡山県) 富山県立山博物館(1991年)

富山県立山博物館(1991年)

ブルックリン美術館(1992年)

ブルックリン美術館(1992年)

ミュンヘン近代美術館(コンペ落選)

ミュンヘン近代美術館(コンペ落選) シュトゥットガルト現代美術館(コンペ採用も建設計画中止)

シュトゥットガルト現代美術館(コンペ採用も建設計画中止)

新聞少年像

新聞少年像 大手公園

大手公園

巨大ソテツ

巨大ソテツ

伊東ドン・マンショ像(北村西望)

伊東ドン・マンショ像(北村西望) 健ちゃん像(北村西望)

健ちゃん像(北村西望)

滝廉太郎像(朝倉文夫)

滝廉太郎像(朝倉文夫)

西洋演劇発祥の地

西洋演劇発祥の地

坂茂が設計、2014年に完成した大分県立美術館

坂茂が設計、2014年に完成した大分県立美術館

イサム・ノグチ展を開催中

イサム・ノグチ展を開催中 ノグチがデザインしたAKARI。大部分は撮影禁止です。

ノグチがデザインしたAKARI。大部分は撮影禁止です。

六郷満山開山1300年の記念展示

六郷満山開山1300年の記念展示 2階

2階

対面のオアシスひろば21への渡り廊下

対面のオアシスひろば21への渡り廊下 県立美術館の全景

県立美術館の全景

OASISひろば21内部。iichico総合文化センター、NHK大分、オアシスタワーホテルなどで構成される多目的複合施設

OASISひろば21内部。iichico総合文化センター、NHK大分、オアシスタワーホテルなどで構成される多目的複合施設 大分駅のイルミネーション

大分駅のイルミネーション ザビエル像

ザビエル像 大分駅の改札内です。なんとフローリング床です。

大分駅の改札内です。なんとフローリング床です。 行き先表示版も見やすい。

行き先表示版も見やすい。 トイレの入口はまるでスーパー銭湯の入口のようです。

トイレの入口はまるでスーパー銭湯の入口のようです。 黒川医院の広告パネル

黒川医院の広告パネル

2018年新春の旅、大分豊後へ向かいます。

2018年新春の旅、大分豊後へ向かいます。 大分空港に着陸。空港からバスで1時間ほどかかって大分駅に来ました。大分空港は国東半島にあって別府・大分からかなり遠いです。

大分空港に着陸。空港からバスで1時間ほどかかって大分駅に来ました。大分空港は国東半島にあって別府・大分からかなり遠いです。 大分駅前の大友宗麟像。豊後は戦国時代、キリシタン大名として有名な大友宗麟が支配しました。

大分駅前の大友宗麟像。豊後は戦国時代、キリシタン大名として有名な大友宗麟が支配しました。

大分銀行赤レンガ館は修復工事中です。辰野金吾が設計し1913年に完成。

大分銀行赤レンガ館は修復工事中です。辰野金吾が設計し1913年に完成。 府内五番街

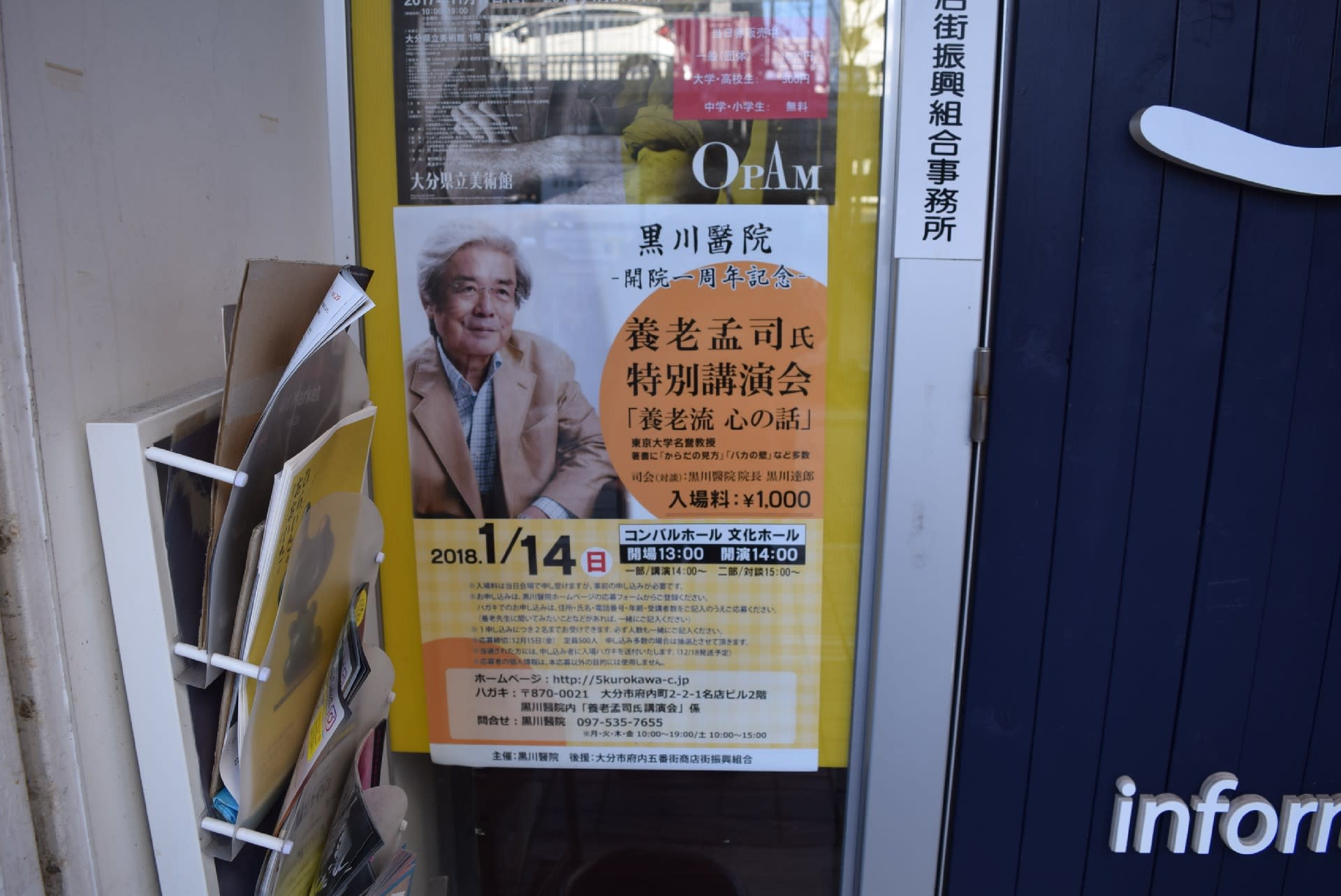

府内五番街 養老孟司講演会のポスター

養老孟司講演会のポスター 講演会を主催する黒川医院が入居する複合ビル

講演会を主催する黒川医院が入居する複合ビル

西洋医学発祥記念碑。1557年に病院が創設され、ポルトガル人医師のアルメイダによって外科手術も行われました。

西洋医学発祥記念碑。1557年に病院が創設され、ポルトガル人医師のアルメイダによって外科手術も行われました。 大分県教育発祥の地

大分県教育発祥の地

フランシスコ・ザビエル像。1551年に大分に来て布教を始めました。

フランシスコ・ザビエル像。1551年に大分に来て布教を始めました。 大分府内城。大友宗麟の城です。

大分府内城。大友宗麟の城です。 着到櫓

着到櫓 大手門の堀

大手門の堀 大手門

大手門

アオサギ

アオサギ

大手門の石垣

大手門の石垣 仮想天守イルミネーション

仮想天守イルミネーション

府内城1/70模型

府内城1/70模型

本丸櫓台

本丸櫓台

人質櫓

人質櫓 北之丸(現松栄神社)につながる廊下橋

北之丸(現松栄神社)につながる廊下橋

天守台上

天守台上

本丸櫓台

本丸櫓台

天守台石垣

天守台石垣

人質櫓

人質櫓 東の二階櫓

東の二階櫓

廊下橋修復工事

廊下橋修復工事

西之丸角櫓

西之丸角櫓 北之丸の方向

北之丸の方向 駐車場入口

駐車場入口

廊下橋

廊下橋

北之丸跡の松栄神社

北之丸跡の松栄神社