津軽の旅3日目、天気はまあまあの晴天、弘前城を中心に弘前市内を歩きました。ようやく今回の旅の一番の目的、弘前城を訪ねます。

弘前城は石垣の修復工事のために天守を移動させて天守台の石垣を修復するという大工事が始まったところです。天守付近の濠の埋立工事はすでに終了し、今年は天守を曳屋で移動させ天守台下の石垣の修復工事にとりかかります。今年秋には移動を完了し、移動先で天守は公開されます。今年の春が本来の場所で見るには最後の機会となるため、今回の津軽遠征を決意しました。私は弘前城には過去2回来ていますが、いずれも花見の時季だったために、天守内部見学は長蛇の列で2回とも断念していました。

城の南側の入口、追手門から入城します。

追手門の内側。弘前城の城門は5つ現存していますが、いずれも枡形門です。ただし通常の枡形門は高麗門と櫓門がセットとなり枡形のスペースを囲む配置となっていますが、弘前城の場合は高麗門がなく、櫓門のみの構造です。外部から濠を渡って進入するとすぐに櫓門に突き当たります。もう一つ、外濠に石垣はなく、濠の水面と進入路との高低差もほとんどないというのも大きな特徴です。本州の最北の地で、以北には仮想敵は存在しないという理由からでしょうか、本州の他の城郭とはかなり様子が違っています。

中濠と二の丸の隅櫓、未申櫓

追手門から入ると広い三の丸で、三の丸には前川國男設計の市民会館・市立博物館(別途紹介)、植物園、市民広場などがあります。

杉の大橋

南内門。ここから二の丸です。

下乗橋

天守台の下の濠はすでに水抜きされ埋め立てられています。石垣は年月が経過すると重力により歪み、膨らみが生じて崩壊の恐れがあり、定期的に修復工事が必要です。弘前城の天守は濠の石垣のすぐ上に建っているために地盤構造上の問題もあるかと思います。

今回の工事は明治以降では2回目で、明治30年(1897年)に今回同様の曳屋工事が行われました。その工事を担当したのが地元の大工棟梁・堀江佐吉。堀江佐吉は弘前城の修復工事のほかに、明治期に弘前で建築された市立図書館、青森銀行なども手がけた功労者で、今のゼネコンの先駆けですね。

天守

南口券売所

天守より

天守最上階は展示品の大部分はすでに撤去され模型だけが残っています。天守はいろいろ展示物があるより、ガランとしているほうが天守らしいと私は思います。

岩木山

工事風景

天守の床下

金蔵跡

本丸未申櫓跡

蓮池

本丸戌亥櫓跡

鷹丘橋

内濠

本丸はほぼ長方形です。一周し再び天守を撮影しました。

武徳殿。明治44年(1911年)に演舞場として建設された建物です。今は休憩所となっていて、展示、物産販売コーナーもあります。

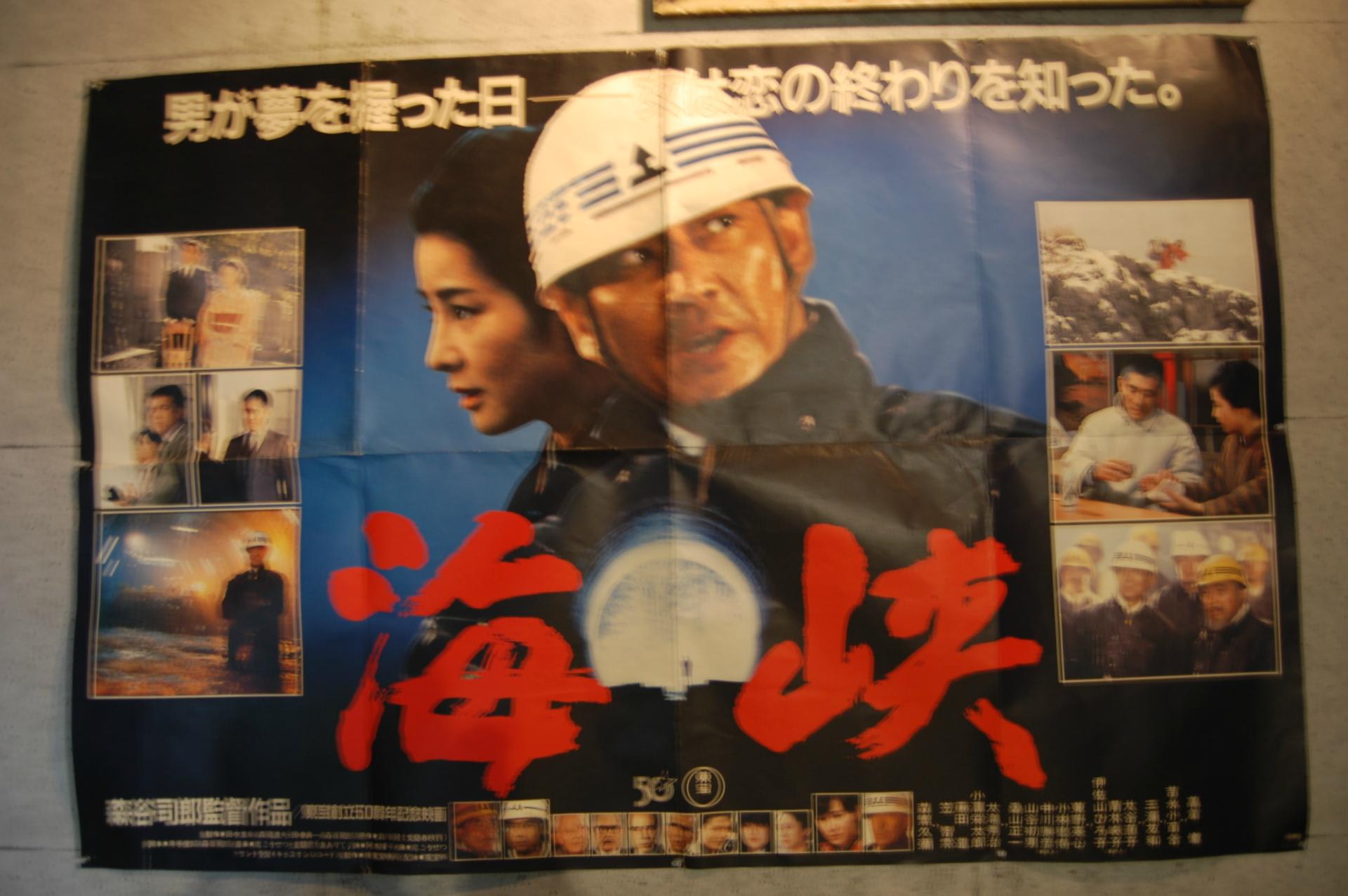

武徳殿内部には弘前さくらまつりの過去のポスター全てが展示されています。デザインの時代推移が興味深い。棟方志功の絵をモチーフにしたものもあります。私は今回が3度目ですが、過去2回もこのポスター展示は鮮明に記憶に残っています。

常陸宮夫妻の写真。常陸宮妃は津軽家の出身です。

丑寅櫓

二の丸から見上げる天守

与力番屋

東内門

東内門外橋

三の丸の植物園

東門の内側

東門の外側

外濠

鷹揚園の石碑。大正天皇が弘前を訪れた時に弘前城公園を「鷹揚園」と命名したそうです。

日本一太いソメイヨシノ。周囲5.37m、高さ10mです。

賀田門跡

賀田橋と二階堰

四の丸。さくらまつりのために駐車場を整備中です。

護国神社

北門(亀甲門)。弘前城最大の櫓門です。

亀甲橋。弘前城独特の枡形構造がわかります。橋を渡って直角に左へ曲がると亀甲門があり、城兵は枡形まで敵を引き込んで弓矢・鉄砲を打ちかけます。

外濠

北門近くの外濠から見る岩木山

弘前城は天守のほかに3つの櫓と5つの城門が現存しています。

櫓は未申櫓、丑寅櫓、辰巳櫓、門は追手門、東門、東内門、南内門、北門(亀甲門)、すべて重要文化財で、江戸時代初期のものです。

今回私は全部しっかり撮影しようと思ってはいたんですが、1つ辰巳櫓を通り過ぎました。辰巳櫓は二の丸にあるんですが、コースから少し外れた場所にあるんですね。残念、不覚です。

弘前といえば桜ですが、江戸時代の城はどこも桜はこんなになかったし、花見の場所でもなかった。今の桜はほぼすべて明治以降に植えられたもので、各地の城は桜の名所となっています。

花見の時季は城よりも桜が主役で、とても城見学どころではありません。そういう意味で今回はいい時期でした。桜の木が多過ぎて馬出しや土塁、石垣がよく見えなくなっているという指摘もありますね。

弘前城は石垣の修復工事のために天守を移動させて天守台の石垣を修復するという大工事が始まったところです。天守付近の濠の埋立工事はすでに終了し、今年は天守を曳屋で移動させ天守台下の石垣の修復工事にとりかかります。今年秋には移動を完了し、移動先で天守は公開されます。今年の春が本来の場所で見るには最後の機会となるため、今回の津軽遠征を決意しました。私は弘前城には過去2回来ていますが、いずれも花見の時季だったために、天守内部見学は長蛇の列で2回とも断念していました。

城の南側の入口、追手門から入城します。

追手門の内側。弘前城の城門は5つ現存していますが、いずれも枡形門です。ただし通常の枡形門は高麗門と櫓門がセットとなり枡形のスペースを囲む配置となっていますが、弘前城の場合は高麗門がなく、櫓門のみの構造です。外部から濠を渡って進入するとすぐに櫓門に突き当たります。もう一つ、外濠に石垣はなく、濠の水面と進入路との高低差もほとんどないというのも大きな特徴です。本州の最北の地で、以北には仮想敵は存在しないという理由からでしょうか、本州の他の城郭とはかなり様子が違っています。

中濠と二の丸の隅櫓、未申櫓

追手門から入ると広い三の丸で、三の丸には前川國男設計の市民会館・市立博物館(別途紹介)、植物園、市民広場などがあります。

杉の大橋

南内門。ここから二の丸です。

下乗橋

天守台の下の濠はすでに水抜きされ埋め立てられています。石垣は年月が経過すると重力により歪み、膨らみが生じて崩壊の恐れがあり、定期的に修復工事が必要です。弘前城の天守は濠の石垣のすぐ上に建っているために地盤構造上の問題もあるかと思います。

今回の工事は明治以降では2回目で、明治30年(1897年)に今回同様の曳屋工事が行われました。その工事を担当したのが地元の大工棟梁・堀江佐吉。堀江佐吉は弘前城の修復工事のほかに、明治期に弘前で建築された市立図書館、青森銀行なども手がけた功労者で、今のゼネコンの先駆けですね。

天守

南口券売所

天守より

天守最上階は展示品の大部分はすでに撤去され模型だけが残っています。天守はいろいろ展示物があるより、ガランとしているほうが天守らしいと私は思います。

岩木山

工事風景

天守の床下

金蔵跡

本丸未申櫓跡

蓮池

本丸戌亥櫓跡

鷹丘橋

内濠

本丸はほぼ長方形です。一周し再び天守を撮影しました。

武徳殿。明治44年(1911年)に演舞場として建設された建物です。今は休憩所となっていて、展示、物産販売コーナーもあります。

武徳殿内部には弘前さくらまつりの過去のポスター全てが展示されています。デザインの時代推移が興味深い。棟方志功の絵をモチーフにしたものもあります。私は今回が3度目ですが、過去2回もこのポスター展示は鮮明に記憶に残っています。

常陸宮夫妻の写真。常陸宮妃は津軽家の出身です。

丑寅櫓

二の丸から見上げる天守

与力番屋

東内門

東内門外橋

三の丸の植物園

東門の内側

東門の外側

外濠

鷹揚園の石碑。大正天皇が弘前を訪れた時に弘前城公園を「鷹揚園」と命名したそうです。

日本一太いソメイヨシノ。周囲5.37m、高さ10mです。

賀田門跡

賀田橋と二階堰

四の丸。さくらまつりのために駐車場を整備中です。

護国神社

北門(亀甲門)。弘前城最大の櫓門です。

亀甲橋。弘前城独特の枡形構造がわかります。橋を渡って直角に左へ曲がると亀甲門があり、城兵は枡形まで敵を引き込んで弓矢・鉄砲を打ちかけます。

外濠

北門近くの外濠から見る岩木山

弘前城は天守のほかに3つの櫓と5つの城門が現存しています。

櫓は未申櫓、丑寅櫓、辰巳櫓、門は追手門、東門、東内門、南内門、北門(亀甲門)、すべて重要文化財で、江戸時代初期のものです。

今回私は全部しっかり撮影しようと思ってはいたんですが、1つ辰巳櫓を通り過ぎました。辰巳櫓は二の丸にあるんですが、コースから少し外れた場所にあるんですね。残念、不覚です。

弘前といえば桜ですが、江戸時代の城はどこも桜はこんなになかったし、花見の場所でもなかった。今の桜はほぼすべて明治以降に植えられたもので、各地の城は桜の名所となっています。

花見の時季は城よりも桜が主役で、とても城見学どころではありません。そういう意味で今回はいい時期でした。桜の木が多過ぎて馬出しや土塁、石垣がよく見えなくなっているという指摘もありますね。