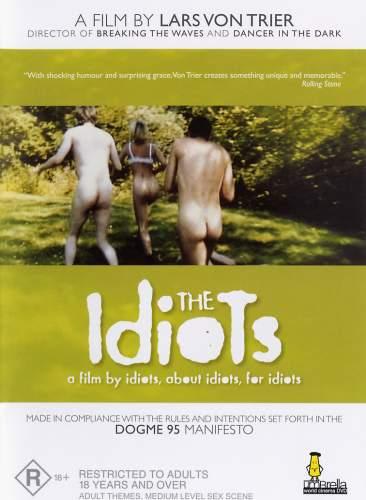

「Idiots(イディオッツ)」とは、「白痴たち」という意味です。

内容は、知的障害者を装って人々を騙したり、お金を稼いだりと社会そのものを挑発する行為を繰り返すサークルに集う人間たちを手持ちカメラで追っていくという、役者たちにはほとんど即興で演じさせ、演出も即興を重視しているドキュメンタリータッチな映画なのですが、これが二度目に観ても大変素晴らしい作品でした。

映画の中には知的障害者を装うイェンス・アルビヌスが演じる青年ストファーの知的障害者への差別的発言もありました。

たしか本物の知的障害者が突然現れたとき(監督の即興演出か偶然かで)に、「ガス室で殺しちまえ」か「ガス室で殺せばいい」という台詞があったはずだ。(この台詞がイェンスのアドリブか監督の脚本かはわからない…)

そしてもっとも心に深く残るひとつの台詞がありました。

最初はそんなサークルに集う彼らの仲間に入り、彼らを冷静に観察し続ける過去の何かの出来事で深い悲しみの中を生きているカレン(ボディル・ヨルゲンセン)が救われたような顔をして後半に言う台詞。

「愚かでいることは素晴らしい」

知的障害者を装うこのサークルの人間たちは精神の正常さを保ち続けることが困難な人たちばかりなわけです。

それほどの苦しい過去を皆持っている。

言い方を変えると、なんらかの精神障害や、精神疾患性を持ち合わせている人間たちです。

普段はごく知的に話すことはできますが、何かが壊れやすくなっていて、壊れそうなところで生きている人たちばかり。

それは理性だったり社会のルールだったりモラルだったり、または生きることそのもの、ほんとうに崖っぷちのようなところに生きている人たちばかりではないかと私は思いました。

だから彼らは人の悲しみや苦しみにものすごく共感します。

一方で、共感しない人間たちを軽蔑し、嘲笑したりもします。

彼らは皆、愚かでいなくては生きていけなくなった人たちなわけです。

今以上に。

普段から十分愚かだと、自分を憎悪し、嫌悪し続けているのが伝わってくるのですが、今以上に愚かにならなければ、救われない人たちなんですね。

自責や自罰といった心理は、これはキリがない心理で、どこまでもどこまでも自分を責めつづけ、自分を罰しつづけようとするものなのです。

それがひとつ、たどり着いたところが、わたしはこの映画のように思いました。

最も自分を苦しめるものはなにかと探しつづけ、見つけたもの。

それが知的障害者を装って生きる。という生き方だったわけです。

まったく監督から知らされずに、即興で本物の知的障害者たちが現れたとき、彼らは演技さえ忘れ、その罪悪感に苦しみます。

「知的障害者を装う」という演技自体、この映画の演技であるのに、いったい自分はなんて酷いことをしているのだろう。と

ここに「差別」という問題に対して、人間の果てしない罪悪の心というものがものすごく深いことを表していると思いました。

演技かどうかなど関係ないというように彼らは知的障害者たちを傷つけている自分に対してなんて酷い人間なんだと感じるのです。

「演技」だからと割り切れるような精神を持つことさえできないのは、みんなが現実でも無意識のうちに彼らを差別し続けていると感じているからです。

普段は無意識で差別し続けていることを意識的に感じるわけです。

そんな人間という生き物が救われる唯一の方法、それがものすごく逆説的な「自ら愚かな者を演じる」という方法だった。

差別している対象者を、自ら演じて生きることの苦しみと解放。

彼らが望んで求めたのは自罰的な「苦しみ」だけではなかったし、救済なる「解放」だけでもなくて、その両方が彼らには必要であり、それを求め続けて、その深い悲しみ、苦しみを通して、彼らは苦しみから解放されることができたんだと思うのです。

彼らは間違いなく、「苦しみながらの解放」を得ていたはずです。

「苦しむことでの解放」、彼らは自分を苦しめながら解放されていました。

ラース・フォン・トリアー監督の作品はどれも、このテーマなんですよね。

彼自身が、それを求めていることがよくわかります。

だからわたしはもう言えるかなと思いました。

いちばん好きな監督は、やっぱりラース・フォン・トリアー監督だな。

自分の求めていることも、彼とまったく同じものだからです。

そういえば、レディオヘッドのボーカルのトム・ヨークも以前こんなことを言っていました。

「誰もが幸福を求めるわけじゃない」と。

トムも、同じところに生きている人であるのがこの一言でもうわかっちゃう感じです。

トムもとてつもない自責感や罪悪感や自罰感を常に持って生きている人だというのは、彼の音楽を聴いていると苦しいくらいに伝わってきます。

そしてこれをよく言うなら、真面目で繊細で感性の鋭い人間といえますが、同時にトリアー監督もトムも私自身も重い鬱症状に苦しみつづけてきた人間です。

鬱が酷いときは、もう身体さえコントロールできないし、死んでいるような感覚なので、死体のように生きているのに「いっやぁ、俺は真面目で繊細で感性鋭いのだろうからみんな認めてくれよ」とも言いがたいものがあるわけです。

死体を死体でないものとして認めろといってるようなもんだからです。

そして欝のときは変にイライラとするときもあるのでだれかれ構わずに暴力的な行動や言動に出てしまうこともままあります。

だからそんな人間たちは、果てはこう言われます。

「精神障害者」「人格障害者」「精神疾患」「鬱病」「社会不適応者」「役立たず」「人を不幸にさせる者」「働かざるもの、食うべからず」

非常に、痛い言葉だと思います。

私がいつも、受けている差別の言葉であり、人の目です。

だから余計人が怖くなり、そんな人間たちは引きこもりがちになります。

でもその「人の目」とは、他者の目ではないのです。

「鏡」なのです。

この世にあるすべてが、私自身の「鏡」なのです。

自分が、自分自身に向かって、言い続けているのです。

「精神障害者」「人格障害者」「精神疾患」「鬱病」「社会不適応者」「役立たず」「人を不幸にさせる者」「働かざるもの、食うべからず」と。

ほんとうにひどい症状のときは、空や風や木や草や花など、本来癒されるはずである自然物たちでさえ、わたしに向かって同じ言葉を吐き続けます。

そして最後に決まって言われます。そのすべてから「死ね」と。

つまり、最も自分を「差別」しているのは、他者ではなく、自分自身というわけです。

自分が誰よりも自分を差別し続け、苦しめ続けている存在ということです。

そんな人間たちが救われる道とは何か。

救われる生き方とは何か。

それがこの映画「イディオッツ」で監督自身がたどり着いたひとつの自己救済。

自ら今よりも、もっとひどい障害者〈愚かな者)を自分自身を差別するために演じて、人々から蔑まれ、憎まれ、差別され、その苦しみによって、解放されること。

自分自身も、けっこう覚えがあります。

ほとんど無意識でやっているようなことも多くあると思いますが、たとえば私が統合失調症などの精神疾患の中で最も酷いといわれている精神病があるように見せかけ(幻聴、幻覚の症状があるように装ったりなど)、心配されたり忌避されたりすることで自分自身を嘲笑い、軽蔑し、みずから苦しもうとする方法です。

そして同時に、そんな自分を恐れたり、差別する人間に対して嘲笑している自分がいて、またその嘲笑している自分を自分が嘲笑するわけです。

そんな人間というのは、もう起きている間はずっと、自分をどこかで嘲笑しつづけて生きているので、ほんとうに心底から心が休まる瞬間というものは、一瞬さえありません。

これが本物の「精神障害者」なわけですが、彼らは救いを求めるほど、自分を苦しめることを選ぶのです。

こういった人間の心理を知ってからこの映画を観ると、カレンが言った「愚かでいることは素晴らしい」の意味がどれほどの苦しみと悲しみの中から発せられた言葉だったかを想像することができると思います。

でも私は思うのです。

これはなにも、きれぎれのところで生きている人間たちだけに当てはまるものではないはずだと。

何故なら、誰かを無意識にも差別しつづけて生きる人はほぼ全員だと思うからです。

差別する心がほんの少しでもある以上、その救いは、この映画の中にあるのです。

人間が愚かでいることは、本当に素晴らしい。

何よりもの、人間の救いだ。

わたしは断言できます。

いいえ、誓います。

神に。