名瀬の書店で先週見つけた。

元横綱白鵬の宮城野親方が師匠を務めていた宮城野部屋が(当面)閉鎖となり伊勢ヶ濱部屋に転籍、部屋の再興のメドが立たないことなどから退職の意思を固め、父ムンフバトさん(故人)の顕彰式典に参加するため、モンゴルに帰郷していた頃だ。

宮城野親方は今日付けの6月9日付の退職届を提出して、記者会見が予定されている。

横綱の大学卒・中退者には「輪島(日本大学卒)」と「旭富士(大学中退)現・伊勢ヶ濱」がいますが、

大の里は『大学卒業者からの横綱』として数えられる第2または第3の例として非常に注目されている。

大学相撲を経て入門する力士はは、平成以降、急速に増加し、今年の夏場所では、幕内力士42名中16人(約38%)を大学出身力士が占めている。この比率は、相撲界が「アスリートとしてだけでなく教育・人間力も重視する方向」に転換しつつあることの象徴とも言える。

報道によると、伊勢ヶ濱部屋は長年師匠を務めてきた元横綱・旭富士(本書の著者)が7月に日本相撲協会の定年を迎えることから、ことし1月に引退した元横綱・照ノ富士が年寄・伊勢ヶ濱を襲名して9日付けで部屋を継承することが決まっている。

そうした意味からも本書は、いいタイミングだが、大の里の、8年ぶりとなる日本出身の横綱誕生(大の里の師匠は稀勢の里(現二所ノ関親方)、もと大横綱白鵬の退職と、大相撲の歴史的展開についての本格的言及は、もちろんだがない。

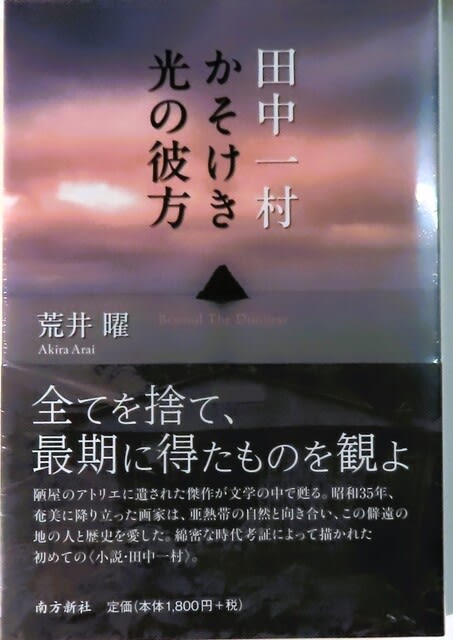

さて、『大相撲 名伯楽の極意』は、元横綱旭富士で現在は伊勢ヶ濱部屋を率いる九代伊勢ヶ濱親方が、自らの相撲人生と師匠としての哲学を語った一冊。

関取を多数育て、横綱日馬富士(安馬)、同照ノ富士を輩出。また一時は再起不能とまで言われたケガをした照ノ富士の奇跡の復活を支えたことで「名伯楽」と称される伊勢ヶ濱親方が著者。

伊勢ケ浜部屋は力士数が最多の部屋です。最新の番付で37人の力士を抱え、幕内4人、十両3人、幕下7人、三段目6人、序二段14人、序ノ口3人

勝負の世界における人材育成、スカウト眼、部屋経営、弟子との信頼関係、さらには、「諦めない」をキーワードに、彼の人生観に至るまでを語っている。

青森やモンゴルをはじめ全国・海外から逸材を見出し、親方としていかに彼らの可能性を引き出したか、など身内の証言などを含めた構成になっている。

本書は、伊勢ヶ濱親方が組織的リーダーとして実践してきた部屋作りや人材育成を軸とし、「危機対応」や、段階的に目標を定め、それに挑戦してきた自身の経験をふまえた、数々のエピソードは幅広い読者の共感と学びを得ることだろう。言外ににじむ昭和の時代背景も、なつかしい。

出版直後から、重版がかかるなど反響も大きいという。

宮城野親方についても、すこし触れてはいるが、今日の会見(宮城野親方)を注目したい。

なお、公的記録によると、伊勢ヶ濱部屋(旧・安治川部屋)の出身力士名簿には、鹿児島出身の力士が少なくとも1名確認される。

絢ノ富士(あやのふじ):19歳、鹿児島県徳之島出身が現在三段目六十八枚目で伊勢ヶ濱部屋に所属している。