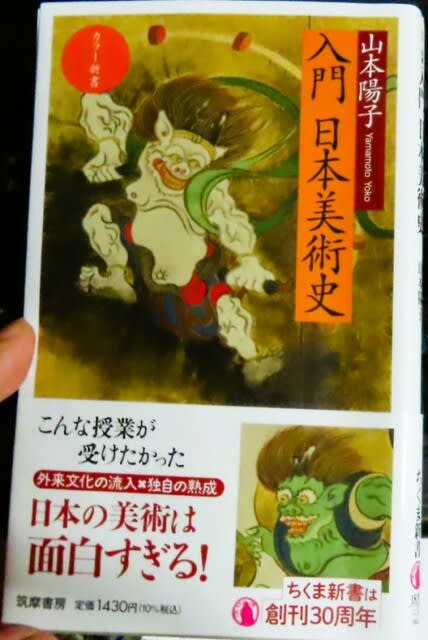

カラー新書 入門 日本美術史 (ちくま新書 1835) 新書 – 2024/12/9

山本 陽子 (著)

琳派の”流れ”に、田中一村について考える――

日本美術の流れをわかりやすく、大胆な視点、かつ下見やすい文体で、描き出す入門書。

オールカラー。通読すれば、「おもしろすぎる」日本の美術が単なる「鑑賞の対象」ではなく、社会の動きや人々の心性と密接に関わっていたことが実感できます。

仏教美術・宮廷文化・武家文化・町人文化といった切り口で整理してて、

特に惹かれたのは「狩野派」と「琳派」の項です。

前者は権力と密接に結びついた「官の画風」、後者は町人文化の粋が結実した「私の美学」とでも言えるだろうか。

この二つの対比は、日本美術の二つの大きな潮流を象徴しており、美術史を俯瞰する上でも極めて重要です。

狩野派は室町末から江戸期にかけて、幕府お抱えの絵師集団として画壇を独占し、伝統的な技法と厳格な構図美で「正統」の地位を確立。(狩野永徳の「洛中洛外図屏風」、狩野探幽の「両帝図屏風」、狩野山楽の「牡丹図」など)

対して琳派は、俵屋宗達(↑表紙の「風神雷神図屏風」)・尾形光琳・酒井抱一らが時代とともに独立した形で展開していく「再創造の美術」。師弟関係や世襲制ではなく、先人の作品を参考にしながら独自の表現を追求する)

さて、すこし強引だが、この琳派の流れを現代に引き寄せて考えたとき、ふと私の脳裏に浮かんだのが、奄美大島に移り住み、独自の南国画風を確立した”孤高の画家”―田中一村の存在。

もちろん、一村は琳派の系譜に名を連ねるわけではなく、むしろ伝統画壇から外れた存在ですが、琳派の装飾的構図と洗練された線の美をどこかに感じさせる、とどこかで聞いた気がする。(一村自身はたぶん、そういう見方や分類、解釈にはなっとくしないと思うが)一村の独自性に改めて気づかされと同時に、先達との間にも確かな美意識の連鎖がるのではないか、とも考えた。

『入門 日本美術史』は、ほかにも、それぞれ好きな画家の再発見につながる刺激があると思う。

日本美術の大きな流れを教えてくれるだけでなく、読者それぞれの「好きな画家」を再発見するきっかけを与えてくれる本です。教科書で見知ってきたあの絵もこの絵も歴史の大きな流れの中でとらえると、新鮮な輝きを増して見えてくる。