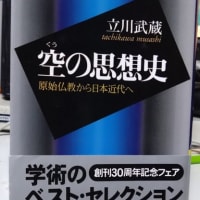

伝教大師最澄様が書かれたものに『顕戒論』があります。「大乗戒壇」を比叡山につくるために書かれましたが、そこではなぜ「大乗戒壇」でなければならないのかについて触れています。小乗とは違った「大乗戒壇」があるべきだという主張は、「法華経」を信仰する最澄様にとっては、最大の懸案でした。

『法華経』は初期の大乗経典に属し、鳩摩羅什(くらまじゅう)訳で知られ、全体で27章(28章)からなっています。

お経の王様といわれています。鳩摩羅什は父親がインド系で、母親が漢民族でした。『法華経』を最初から最後まで読んで理解したという人は稀だといわれています。

方便品を中心とする部分を第一部分、法師品から嘱累品までを第二部分、嘱累品から後の六品を第三部分としており、この順で成立したとの見方が有力です。

「方便」というのは「巧みな手段」ということであり、声聞や縁覚のための小乗の教えも、菩薩を説く大乗の教えも、最終的には「一切衆生が」仏になることができるという信仰に導くというのです。

第二の部分では、「法華経」の信仰者が、どのように試練に耐えたかを祥介しています。第三の部分は、もともとは独立していたものが取り込まれたとみられているが、そこに『観世音菩薩普門品』も入っています。

『観世音菩薩普門品』は、『観音経』としても独立しており、「念彼観音力(ねんぴーかんのんりき) 」「観世音菩薩」の二つを唱えれば、それぞれ「観音様の力を念ずることで救われる」「心から観世音菩薩をたたえれば、必ず救われる」と書かれていますが、『法華経』の誰もが成仏できるという信仰が根本にあるからです。

『法華経』の信仰で忘れてならないのは、聖徳太子です。厩戸皇子とも呼ばれていますが、曽我馬子とも近く、仏教の崇拝をめぐって物部氏と対立したとみられていることです。17条の憲法を制定したことで知られています。

さらに、特筆されるべきは、聖徳太子が、禅定と法華信仰の僧であった南岳慧思(なんがくえし)の後身であるとの説があることです。慧思は天台宗を開いた智顗(ちぎ)の先生ですから、そういう話が奈良時代にはすでに広まっていました。しかも、その話を広めたのが鑑真の弟子筋であったというのですから、それなりに説得力があったのです。

聖徳太子は『法華経』『勝鬘経』『維摩経』の注釈書である『三経義疏』を書いたともいわれていますが、最近の研究では、末木文美士氏が『日本仏教史』で、聖徳大太子の手になるという説を支持しています。著者自身の詩翁の表明の箇所が多く、漢文の不適切な箇所や誤字が見られることからです。

とくに、末木氏は「単なる『大乗』を超えた絶対的な『一大乗』を主張しているが、」これはのちの最澄などの運動につらなるものといえる」と書いています。

その後に奈良時代となり、南都仏教が栄えますが、それと対抗する意味で、再度『法華経』が見直される時代が到来したのです。伝教大師最澄以前にも、日本に『法華経』の信仰が根付いていたのでした。

『法華経』は誰でも成仏できるという信仰であるとともに、今も生きる知恵があるというので、現世的なご利益に関しても語っている。

宮沢賢治などの文学者にも大きな影響を与えました。賢治の家は、もともとは浄土真宗でしたが、18歳で、島地大等編の『漢和訳対照妙法蓮華経』を読み、それで法華経を信仰するようになり、日蓮宗の宗教団体「国柱会」のメンバーとなりました。

『雨ニモマケズ』の詩の関しては、自分のことを捨ておく菩薩道の実践であり、まさしく『法華経』の教えそのものなのです。(去る12月15日、柳津温泉花ホテルで、私が講演した要旨をまとめたものです)