北海道の山野でとことん遊ぶ!!

I am Amigo!

2023.5.21 『中小屋』(309m) 雨でも新緑を楽しもう!

先日の日曜日は北海道の全ての地域で雨の予報だった。

それがこの辺りでは朝から終日降り続く、

とのことだったので、

そこまでひどい予報なら「あきらめがつく」というもの。

起きてから在宅で、

窓の外の雨を眺めながら、

細々としたことを片付けたり、

パソコンの画面で地理院地図を眺めたりして過ごした。

そしてもう昼近くになってから、

Hiromiの車を我が家に置いて出かけた。

こんな日はなるべく足下のきれいなところを歩きたく、

当別町の「中小屋」に登ることにした。

当別町中小屋地区で、

国道275号線から「中小屋墓地」に入り、

墓地の最奥を駐車地として、

雨具着用でスタートした。

この時点で雨は小降りになっていてホッとする。

ここから登る「中小屋」へのルートは、

3分の2が舗装された、

NTTの管理道路を歩くことになる。

ただ管理道路とは言っても、

車がまともに走行できるとは思えない荒れようだ。

今はまだ草が生えだしたばかりだが、

もう少し時が進むと、

人間の背丈をはるかに超えるイタドリが道路に覆いかぶさる。

NTTが管理していることを誇示するかのような、

立派なゲートが設置され、

頑丈な鍵で施錠されているものの、

道路脇の草刈りがされたのを見たことがない。

この上部に中継用の巨大アンテナが建っているのだが、

その施設の維持管理には、

別の林道を利用して車両が入っているのだろう。

管理道路の周囲は新緑が鮮やかで、

大変美しい光景が広がる。

しかしちょっと高度を上げると、

辺りは濃いガスに包まれ、

何も見えなくなってしまう。

そして250で分岐となり、

管理道路が砂利の林道に吸収される。

広い林道を歩いて更に高度を上げると、

このルート中で最もよい、

空知平野の風景を眺められるところを通るのだが、

濃いガスで全く何も見えない。

まあ、この日はそんな日だ。

左右にアンテナ施設を見ると、

間もなく作業道に入る。

急な作業道を登って藪へ。

トゲのある植物がはびこるので、

ゆっくりそろりそろりと進む。

藪は短く、三等三角点「中小屋」。

東側が開け崖となっているので、

空知平野を見下ろせるところではあるが、

やはりガスで全く何も見えない。

すぐに下山を開始した。

下山は同ルートを引き返す。

この時点でとりあえず雨は上がっていた。

駐車地に着いても雨が降り出すことはなかったので、

悠々後かたずけをして帰途に着いた。

そして「反省会」。

2023.5.7 『要六沢』(129m) う~ん、つまらない林道だねえ・・・

7日の午前中「高岡山」から駐車地に戻ったあと、

車で弁華別方面に少し戻り、

「パンケチュウベシナイ川」に沿って伸びる林道の入口に駐車。

林道入口から見て、

既に廃道の林道と思われる。

「パンケチュウベシナイ川」は、水量の少ない川で、

水も濁っている。

林道上からそんな川面を目にしながら歩くが、

200mも歩くと笹に覆われて、

林道は消滅した。

笹をかき分けてその先に出る。

するとシカ道が現れ、

それをたどって行くと、

立派な林道に出た。

しかしその路面には、

最近車が走った痕跡が見られない。

それはそれで歓迎だ。

車が走ってくる心配がない。

林道を歩いて行くと送電線の下に出た。

送電線はその流れに沿って、

広く樹木が刈りはらわれている。

従ってその辺りは見通しが効く。

ところがこの林道はその後ほとんど視界が効かず、

ただ黙々と歩くだけになってしまった。

するとHiromiは速度を緩めない。

こっちはわずかな傾斜でも、

極端にスピードが落ちるってのによ!

見るもののない、

山菜も見当たらない林道は、

170でピークに達し、

その後は下降しだした。

「嫌だね帰り・・・」というくらい下って行く。

実はこの林道を2か月前に、

単独スノーシューで歩いている。

そのときは三角点に立った後そのまま進んで、

「グランド札幌CC」に下り、

雪に埋もれたゴルフ場を横断して駐車地に下った。

しかし今回は既にオープンしているゴルフ場を、

勝手に歩くわけにはいかないので、

引き返さなくてはならない。

最後は林道から藪に入り、

短い距離で三等三角点「要六沢」。

広葉樹の林の中で、

視界は全く効かない。

しかし三等三角点であるから、

それはそれで結構!

ところでオニヤンマのその後だが、

こちらには私も帽子に付けてきた。

するとやはり効き目があるようで、

虫が寄ってこないような・・・

いまだ確信は持てず、

といったところだ。

復路の途中で、

ようやくウドが地面から生えだした場面に遭遇。

やはりここも人が入らない山。

来週あたりはウドがたくさん採れる。

山菜取り専門の連中は、

ギリギリ収穫現場まで車で入りたがり、

長く歩くことはしない。

だからちょっと奥に入ると、

何でもわんさかある。

復路の途中でいいフキがたくさんあったんだけどねえ、

この日は山菜取りの準備がなく、

そのまま下山。

駐車地に着いてみると、

HiromiのGPS測定で、

ここもまた「高岡山」とく同じく往復6kmだった。

Hiromiにとって3日間しかない今年のGWだったが、

なかなかあぶらっこい山行ができたことにHiromiも満足。

一旦帰宅してあらためてGWの「反省会」とした。

2023.5.7 『高岡山』(137m) オニヤンマは効くのか!?

GWの5、6日と二日連続で、

長い藪漕ぎが続き、

少々疲れたので、

そんな身体を癒すべく、

広く美しい風景を眺めに出かけた。

ところは当別町弁華別の丘陵地帯。

ここには先日も単独で訪れたばかりだったが、

まだ未体験のHiromiに、

ぜひここの風景を見せてやりたいと思っていた。

そしてこの日は朝から晴天で、

青空の下だと一層映える。

また、Hiromiは以前この近くに職場があり、

数年間通い続けた馴染みのある地だ。

この日の朝現地に着くと、

素晴らしい晴天の下、

まぶしい日差しではあるものの、

風が冷たく爽やかだ。

前回と同じく「五の沢林道」入口を駐車地として、

南に伸びる林道に入った。

Hiromiはザックにオニヤンマの飾りを付けている。

このオニヤンマは、

単なる飾りではなく、

防虫効果を生むものらしい。

身体に群がる吸血昆虫が、

この天敵のオニヤンマを見て近寄らないというのだ。

嘘か本当かはわからないが、

その効果に興味津々な我々だ。

特に暑くなってから襲いかかってくる、

アブの大軍を何とかしたい。

また、このオニヤンマは、

ドラッグストアで販売されているので、

やはり効果がありそうだ。

私も持っていたが、

効果のほどを確認したいので、

私は付けないでスタートとした。

直線的な林道を歩いて行くと、

すぐに広い風景の中に出て、

う~ん、やはり天気がいいと景色も映えるわ~

そして林道脇の盛り土上に、

四等三角点「上田」(126m)。

さりげない三角点だ。

この後も直線的な林道が続き、

相変わらず良い風景だ。

スタートして2kmほど歩いて、

林道から頼りない作業道に入った。

ここからまた素晴らしい風景が続く。

広い丘陵地帯の中で徐々に高度を上げ、

目指すピークを見ながら笹薮に入った。

この藪はもう3度目になるので、

最も笹の丈が低く、

薄い部分を選んで登って行く。

そして三等三角点「高岡山」。

高度は低いが360度遮るもののない、

実に広い風景が広がる。

下山は往路をそのまま引き返す。

復路に入ると冷たい風がおさまり、

き気温が上がりだした。

すると目の前を小さな虫が飛び回るようになる。

そこでHiromiに声をかけると、

Hiromiには虫が寄ってこないと言う。

ありゃあ、オニヤンマはホントに効果あるのかぁ~?

う~ん、はっきり「効果あり」、

と言えないところが辛い。

結論が出ないまま、

往路の広く美しい眺めに満足して駐車地へ。

往復6kmの楽しい歩行を終えた。

まだ時間が早いので、

近くの三角点を訪ねてみよう。

2023.5.6 『砂金山』(しゃきんやま・682m) ギリギリ間に合った!

GW後半の6日は樺戸山地の「砂金山」を狙った。

随分前から気になっていた山で、

ルートの選択で迷っていた。

この山に登るために一番短いルートは、

『ピンネシリ山』の砂金沢登山口付近から、

地形図に記された破線林道を利用して、

南北に走る尾根にのってピークを目指す。

しかし砂金沢登山口までの林道が、

いったいいつになったら走れるのか?

雪が融けて車が入れるようになると、

既に上部の雪が融けて笹がむき出しになる。

また、破線林道がどの程度利用できるのかわからない。

次に短いルートは、

浦臼町の「於札内堰堤」から、

南西に伸びる尾根にのって、

約3km先のピークを目指す。

しかしこのルートは積雪期限定で、

三角点標石にはお目にかかれない。

そこで狙ったのが、

この時期限定の「日進貯水池」から、

長い破線林道を利用して尾根に取り付くもの。

「日進貯水池」から1kmちょっと、

車で入ることができる。

そして荒れた破線林道を利用して、

約6km先の「砂金山」を目指す。

この日は朝まで雨が残る予報だったので、

出発時刻を遅らせた。

そして9時50分、駐車地をスタート。

すぐ小沢に下って対岸の藪を登り返した。

このルートを利用して、

4km先の「取富多志内」(三等三角点・491m)までは、

3度歩いた経験があるので熟知している。

駐車地から続く林道は、

既に廃道で足を踏み入れると面倒なことになるので、

ショートカットしていく。

スタートして早々の短い藪を抜けると、

伐採地が現れるので、

これを登って笹薮に入る。

そして100mほどの藪を抜けると、

駐車地から続く廃道の林道に出合う。

下部ではズタズタになった林道も、

ここまで上げるとしっかりしている。

しばらくは快適な林道歩きとなるが、

地形図上の「388m標高点」辺りから荒れだし、

一面深い笹に覆われていたり、

灌木に覆われていたりと、

なかなかスムーズには歩かせてもらえない。

路面の雪がほとんど融けてしまっているのでしょうがないのだが。

スタートして4km歩き、

11時50分、「取富多志内」。

4kmにたっぷり2時間を要してしまった。

「取富多志内」にはつい先日も立っているので、

今回は素通りして先を急ぐ。

ここからが未知の林道だ。

目指すピークまでは2km。

心配していた笹や灌木だったが、

この時点で既に路面全体が背丈以上の笹に覆われていた。

それをなかなか越えられず、

いったいどこまで続くのか?

「撤退」の二文字が頭に浮かぶ。

それでも辛抱して笹をかき分けて行くと、

突然それが終わって平和になる。

しかし長くは続かずまた笹の海だ。

何度かそれを繰り返し、

490で林道を離れて藪の尾根に取り付いた。

ここからが長かった。

この先は一貫して笹漕ぎとなるが、

笹は密度が次第に濃くなり、

丈も背丈以上になって行く。

そして「もうダメか?」、

と思われた600付近で雪渓が現れ、

これにのった。

この時点で時刻は12時40分。

13時まで進んでピークに到達できなければ、

潔く撤退することにしていた。

ただこの時の我々の位置から察して、

到底13時までにピークに達することは不可能だった。

しかしこのときのHiromiは、

全くあきらめる様子がなく、

「絶対ピークに立つぞ」オーラ丸出しで突き進む。

そして見えなくなった。

でも違うんだよねえ、

そっちじゃないんだよねえ・・・

Hiromiは先へと進みすぎ、

こちらが早く地面から突き出た標石に達した。

13時30分、三等三角点「砂金山」。

「撤退」を考えながらそこに達しただけに、

なかなかの感動があった。

遠くに「日進貯水池」が見え、

歩いてきた尾根筋が全て眺められる。

そこで「こんなに歩いたのかぁ・・・」、

と、Hiromiが再び感動。

ただ、いまだに黄砂の影響が残るのか、

遠くの風景が霞んでぼんやりしていたのは残念だ。

遅くなったが簡単な昼食を済ませて下山開始。

また長い藪漕ぎが待っている。

下山を始めてすぐ目にした、

『ピンネシリ山』(1,100m)~『待根山』(1,001m)の姿が印象的だ。

雪渓をつないで、

登路の尾根取り付き点より手前で林道に下った。

そして雪の残る林道、

笹や灌木が覆いつくす難所を越えて、

下部の伐採地が広がる中へ。

ようやくホッとする。

その後藪を抜け小沢を越えて、

16時20分、駐車地。

往復12kmのルート中半分が藪漕ぎだった。

ダニのチェックをして帰途に着く。

前日の「板江別」に続き、

二日連続の長い藪漕ぎに疲れ、

急ぎ帰途に着いた。

最後に「日進貯水池」の向こうに、

「砂金山」が見えていたのが印象的だ。

今回の「砂金山」は、

もう一週間遅かったなら、

最後の登りで頑強な笹が立ち上がり、

到底ピークに立つことはできなかっただろう。

ホッ・・・

2023.5.3 『上田』(126m)~『高岡山』(137m) 魅力的な丘陵地帯

3日の祝日は気温が6月下旬なみ、

との予報だったので、

風通しの良いところを歩こうと、

当別町弁華別に向かった。

弁華別の西側には緩やかな丘陵帯が広がっている。

弁華別で道々から、

「パンケチュウベシナイ川」に沿って伸びる農道に入った。

そして3kmほど走ると、

「五の沢林道」入口となる。

この林道は舗装されており、

石狩市厚田区に抜ける。

「五の沢林道」入口左手に南へ伸びる、

砂利の無名林道が続く。

この日はこの入口を駐車地として、

徒歩で砂利の林道に入った。

この林道にゲートはないが、

広く美しい風景が続くので、

あえて徒歩で侵入した。

すると早速不法投棄だ。

見たくはないが目に入る。

わずかな距離の樹林を抜けると、

一気に前方の視界が開け、

直線的な林道が続く。

そして林道の両側が伐採地となっているので、

とにかく周囲の風景を遮るものがない。

実に良い風景の中を歩いて行くと、

またまた不法投棄だ。

せっかくの風景が台無しだ。

それにしてもこの「自分さえよければ」、

という人間は何とかならないものか?

こういう不法投棄を平気でしておいて、

帰れば善人ぶった生活を送っているかと思うと、

腹が立ってしょうがない。

歩き始めて1kmほどで、

林道横に四等三角点「上田」。

三角点部分が削られず残されたようだ。

その後も直線的な林道が続く。

東側には緑の「石狩平原GCC」が見えている。

そして駐車地より約2km歩いた地点で、

右手の刈りわけ道に入った。

無名林道はその先で笹に覆われ、

進行不能となっているので、

自ずとこの刈りわけに入る。

すぐに小規模送電線が現れ、

その向こうにも広い風景が広がる。

この辺りは伐採地とは思えず、

どういった土地なんだろう?

とにかく私が好む風景が続き、

やがて前方に目指すピークが見えてくる。

最後は刈りわけ道を離れ、

笹薮に入ってピークを目指す。

この笹薮はルートをうまく取ると、

薄めのところを歩ける。

昨秋一度このピークに立っているが、

今回よりかなり笹の濃い部分を登った。

笹をひと漕ぎして、

三等三角点「高岡山」。

昨秋標石周りを笹刈りしたので、

わりときれいなままだった。

ここでエピソードを思い出した。

昨秋ここに立った後、

あるヤマッパーの記事を拝見していると、

「高岡山」という見出しがあった。

そこで開いてみると違うピークを、

「高岡山」と思い込んでいた。

地理院地図で確認すると、

このピークのほぼ北約3kmの地点に、

「137m標高点」が記されている。

どうやらそれを「高岡山」と勘違いしたようだ。

誰かが「高岡山」として軌跡を載せると、

何人もがそれに続く。

皆間違った軌跡をスマホに写しこみ、

それを信じて後に続く。

工夫も努力も何もなく、

ただ人の軌跡を頼りに入山するヤマッパーの滑稽なところであり、

また危険なところでもある。

山中でスマホを落としたら?

あるいはスマホが故障したり電池切れになったら?

恐ろしい話しだ。

もちろんヤマッパーの中には優れた能力、

強靭な体力をもつ登山愛好家もいる。

しかし大半は前述の人をまねるだけだろう。

ヤマッパーさん、

一度立ち止まって自らの立ち位置を確認しては?

身の丈に合った、

自らの山登りを志すようお勧めしたい。

復路でもまた広く美しい風景を堪能し、

途中雪が融けて日が浅い草原に腰を下ろして昼食。

そして不法投棄を横目で見ながら駐車地へ。

この美しい丘陵帯には何度も足を運ぶことになるだろう。

2023.4.23 『取富多志内』(とりっぷたしない・491m) 藪山活動開始!

22日はこの時期最後の土曜出勤だった。

これでようやく週6日出勤から逃れられる。

毎週6日も出勤していると、

一週間が長いこと!

そして決してきつい仕事ではないが、

肉体の疲労を感ずる。

立ちっぱなしで歩かないせいだろう。

そんな勤めがまだ1年数か月続く予定だ。

働けるうちは働かなくっちゃね!

日曜の朝Hiromiの車を我が家に置き、

新十津川町に向かった。

その車中で早速Hiromiが天然モードを炸裂!

「昨日は寒くてさあ、

あられみたいな固いものが降っていたよ」、

「ヒョウか?」、

「昨日!」。

新十津川町花月で複雑な農道から、

ようやく「高田五号線川」に沿って伸びる、

名称不明の林道を探り当てて奥へと進んだ。

この林道は「高田五号線橋」のすぐ奥で、

残雪のため進行不能となったので、

その手前の林道分岐を駐車地とした。

そこに着くまで降り続いていた三週連続の雨に、

いいかすげんうんざりしながら、

車中で待機して出遅れた。

ようやく雨が止んだのは9時半だった。

準備を整えて「高田五号線橋」を渡って林道を進む。

この時点で林道はこれしかないため、

迷うことなく進んで行った。

ところがこの林道はじきに終点を迎え、

そこでようやく地形図にはない林道であることが分かった。

では予定した地形図上の破線林道は?

もう引き返してはいられないので、

そのまま沢沿いを進み、

尾根に上がって「取富多志内」を目指すことにした。

「取富多志内」には一昨年二度登っている。

ルートは今回と違い、

北側の「日進貯水池」を起点として、

破線林道を利用した。

そして今回は別の林道を利用してみよう、

と思って未踏のHiromiを連れ出した。

地形図上の沢が消滅した地点から、

実際に存在する小沢に沿って進んで行く。

樺戸山地は砂防ダムの多いところだが、

この辺りもまた幾重にも砂防ダムが続いている。

沢を歩いていると、

砂防ダムを乗っ越すのに苦労することがある。

280で残雪が残る沢筋を離れ、

急な斜面に取り付いた。

これをハイイヌガヤや笹の茎を握って登る。

粘土質の土が雪解け水を含んで滑る。

滑落には要注意だ。

そして登りきって藪へ。

ただ雪の残っている部分も結構あるので、

できるだけ雪渓を利用して登る。

雪渓が切れた部分は藪を漕ぐしかないが、

思ったほど濃くはなかったのでよかった。

390で明瞭な尾根に上がった。

尾根上は日当たりが良いので、

雪が消えて笹がむき出しだ。

藪を漕ぎながら忠実に高度を上げ、

三等三角点「取富多志内」。

Hiromiが初登だったのでバウム儀式。

しかしこの日は風が冷たく、

寒かったのですぐそこを離れた。

下山は既に廃道となっている、

地形図上の破線林道をたどる。

途中風の来ないところで昼食とした。

そして林道を下って行くが、

廃道となって久しい林道は、

この時期でも濃い笹に覆われた部分、

ブッシュがはびこった部分などが現れ、

決して楽には歩かせてくれない。

しかし終盤になると、

きっちり整備された路面となり、

楽をして下って駐車地へ。

そこで最初に見落とした林道入口を探ってみた。

すると「高田五号線橋」のすぐ手前に、

その入口があり、

既に全体が深い笹に覆われていた。

それで気付かずに直進してしまったのだが、

もしそれに気付いたとしても、

とても入って行ける林道ではなかった。

結果として藪漕ぎとなった今回の山行は、

なかなか面白いルートで、

歩行距離も9kmと、

手ごたえのあるものだった。

そして締めくくりはいつものところで「反省会」。

2023.4.2 『神居尻山』(かむいしりやま・947m) 沢筋から北尾根へ

先日の日曜日は、

以前からHiromiが希望していた、

早春の『神居尻山』に登ることにした。

その前日夕張の『鬼首山』で、

異常なほど早く雪が融けてしまった光景を目にした後だったので、

積雪の状況が心配だった。

当別町から青山奥の「道民の森」へと、

車を走らせた。

途中の「ふくろう湖」では、

まだ大部分が凍ったままの湖の端で、

これから北へと向かう渡り鳥たちが、

のんびりと羽を休めていた。

春先ならではの光景だ。

道々から「道民の森」神居尻地区への入口には、

まだ簡易的なバリケードが設けられ、

一般車の進入を拒んでいる。

オープンは例年GWとなる。

ただ除雪は終わっているので、

公園の施設までは入って行ける。

除雪終点の駐車場を起点とした。

周囲の風景を見る限り、

例年と比較すると数週間先の景色だ。

そこで迷わずツボ足で、

9時30分スタート。

歩き始めて間もなくズボる。

雪面は思ったほど締まってはいない。

しかしスノーシューを取りに戻ることはせず、

そのまま進むことにした。

9時45分、入渓地点。

そう、この度は沢筋を詰めて、

『神居尻山』へ直登する北尾根に取り付くことにした。

このルートはHiromiが初めてなので、

いつか登らせようと思ってきた。

沢もまた予想より融雪が進んでいた。

いつも遅くまでスノーブリッジが残る場面でも、

全くそれがなく、

登山靴の中を濡らさぬよう、

うまく渡渉を重ねる。

この渡渉を繰り返すには、

スノーシューが邪魔になるので、

やはり置いてスタートして正解だ。

しかし足もとの緩んだ雪は柔く、

一歩一歩足が沈む。

Hiromiはこの日も元気で、

スタスタ先を行くが、

前日の『鬼首山』急登で大腿に筋肉痛が残る私は、

ゆっくりマイペースで行くしかない。

従って先を行くHiromiがすぐに小さくなっていく。

登山道Bコースが付けられた尾根末端を、

北から回り込むように伸びる沢から、

11時ちょうど、

北尾根の末端に取り付いた。

ここから一気に標高差500mを稼ぐ急登だ。

これがこのルートのだいご味だが、

この日の私にとっては地獄。

もう脚がだるくてヘロヘロ。

ただ登るほど背後に広がる増毛山地の風景が素晴らしく、

時折振り返って眺めることで癒される。

とにかくいい天気だ!

辛くても一歩一歩歩を出せば、

いつかは届くさ頂上に!

一旦開けた風景は、

その後白樺の疎林に遮られる。

そしてそれを抜けるとあとわずかだ。

但しそこまでもきつかった傾斜が、

更に増してアイゼン装着が微妙となった。

しかしもう距離がわずかなので、

雄大な風景を背にし、

そのままキックステップで突破して、

12時20分、『神居尻山』(三等三角点:三番川奥)。

ほぼ快晴無風の頂上は爽快だ!

苦しかった急登の思いが、

いっぺんに吹き飛んでしまう、

360度遮るもののない眺めがそこにあった。

のんびりと簡単な昼食を摂る。

Hiromiが珍しく腰を下ろして休んでいる。

さすがにHiromiにも堪えたか?

予定では12時までに頂上に立つことにしていたが、

この遅れは今の私の力。

下山は夏道をBコースの途中まで利用し、

750mまで高度を下げ、

そこから西に下り行く尾根に乗り換えた。

そして下界に吸い込まれるように下って行く。

この頂上からここまでの風景がまた素晴らしく、

何度も立ち止まって眺めた。

この日は空気が澄んでいたので、

美しい景色が更に研ぎ澄まされた感じだ。

尾根の急下降を経て最奥の駐車場に下り、

ズボリながら公園の中を歩き、

14時ちょうど、駐車地。

「山は晴れりゃあ100倍楽しい!」。

正にこのフレーズがぴったりの一日に感謝!

これで4月の土曜出勤もあきらめがつく、

というもの。

帰宅して記録をさかのぼってみると、

この日が私にとって160回目の『神居尻山』だった。

もう200回以上登っていると思っていたが、

案外少ないのねえ。

それにしても『神居尻山』は、

本当にいい山だぁ・・・

2023.3.26 『厚軽峠』(389m)~『分監山』(460m) 融雪が進む周遊ルート

今週は月~金曜日の出勤。

週5日出勤というのは、

新型コロナウィルスの流行初期以来で、

3年ぶりということになる。

そして来週から4月いっぱいは、

土曜日も出勤となるため、

日曜日1日しか休みがなくなる。

この春のいいときに辛い。

しかしそれが今のアルバイト先の常であり、

とうとうそこに戻ることになった。

まあ、この3年間は、

本当に休ませてもらい、

ずいぶん山に登ってきたので、

不平は言えない。

稼ぎましょ!

先日の日曜日は日中に雨が降り出す予報だった。

そこで極力近いところへ、

ということにし、

Hiromiの車を我が家に置いて、

月形町へと向かった。

家を出てしばらくは、

既に小雨が降っていたものの、

月形町に近付くと上がってくれた。

月形町豊ヶ丘地区の、

「樺戸林道」入口に駐車。

ツボ足で林道に入った。

林道を進んで『分監山』すそを通り越し、

奥へと進んで尾根に取り付いて「厚軽峠」に登り、

その後稜線を伝って『分監山』へという周遊ルートとした。

このルートは昨春も歩いており、

大変気に入ったところだ。

雨が降り出す前に戻りたい。

歩き出してすぐにズボッ!

ダメだ、雪が腐っている。

引き返してスノーシューを装着した。

この前日「徳富ダム」を起点に、

13km歩いたがツボ足で十分だった。

まだ全ての地点でツボ足、

というわけにはいかないようだ。

沢沿いの「樺戸林道」を進んで行くと、

ところどころでデブリが見られるが、

今年は雪が少なかったので、

その規模がずいぶん小さい。

そして尾根の取り付き点に達すると、

既に雪が融けてしまい、

ブッシュが丸見えになっていた。

それで更に先へと進み、

沢形に入って適当なところで尾根に取り付いた。

急斜面を登って尾根の頭に上がる。

Hiromiは前日の疲労が全く残っていないような勢いだが、

私は下半身がだるくてねえ・・・

平たんな尾根筋を進んで行くと、

前方にまた急斜面が現れる。

ここがルート中最もきついところだ。

だんだん遠ざかって行くHiromiの後ろ姿を見ながら、

苦しさに耐えて登り切り、

また平たんな尾根の先で、

10時50分、四等三角点「厚軽峠」。

このピークには無積雪期にも立っているが、

かなり濃い藪だった。

「厚軽峠」から『分監山』に向かっては、

楽しい稜線歩きなのだが、

稜線はそれゆえにけっこうアップダウンがある。

そしてやはりいつ雨が降り出してもおかしくない空模様なので暗い。

北に美しく見えるはずの、

『三角山』(708m)も水墨画のようだ。

東に向かう稜線上からは、

南に目指す『分監山』のピークが見えるようになる。

そして地形図上の「438m標高点」で、

南北に走る稜線に乗り換えた。

これを北に向かうと『三角山』に至る。

数年前にHiromiとこれを歩いて、

『三角山』まで行ったことがなつかしい。

今回は南の『分監山』に向かう。

目指すピークがだんだん近付き、

最後は急登を経て、

11時30分、三等三角点『分監山』。

ここで簡単な昼食とした。

食べながらふと思い出した、

雨竜沼湿原の話しになった。

「俺が初めて雨竜沼湿原に行った19歳のころは・・・」、

「ちちげ!?」、

「湿原だよ、湿原! 乳毛って何よ!?」。

相変わらずこいつとの会話はかみ合わず、

決して前に進むことがない。

下山は腐った雪にスノーシューを取られながら下った。

雪がわりと締まったところでは、

スノーシューを滑らせる。

もうけっこう笹が立ち上がってきた。

結局雨に当たることもなく、

無事に下って、

13時ちょうど、駐車地。

後かたずけを済ませ、

車で走り出すと雨が落ちてきた。

いやあ、ラッキーだったねえ。

この後帰宅して「反省会」。

2023.3.21 『十万坪』(ふくろう山・291m) 三日連続の快晴だ!

先日の春分の日はHiromiが所用のため、

また単独だったので、

近場でよい風景を眺めようと、

当別町の「ふくろう湖」に向かった。

ここには当別ダムのすぐ西側に、

通称「ふくろう山」と呼ばれている、

三等三角点のピークがある。

眺めが良いのでこの日はここに決めた。

但し、当別ダムから登ると、

すぐに終わってしまうので、

先日の「望郷橋」まで走り、

その手前の駐車帯を起点として、

「小松の沢林道」に入った。

雪面がカリカリだったので、

ツボ足でスタート。

スノーシューは持たなかった。

雪面が良く締まり、

林道を快適に歩いて行く。

空を見上げると快晴だ。

これで三日連続の快晴となり、

69年近く生きてきて、

初めての体験ではなかろうか?

二日連続の快晴というのは、

何度か記憶している。

林道は「小松の沢橋」で分岐となるのでこの橋を渡り、

直後に急斜面を登って、

蛇行する林道を大きくショートカットした。

すると一気に高度が上がり、

陽光の中で見晴らしがいい。

その後林道は送電線に沿って伸びて行く。

西側には先日登った「東望来山」が見えている。

しばらく送電線に沿って伸びる林道を歩き、

適当なところで樹林に入った。

南に向かって伸びる尾根筋だが、

これがちょっと辛いことになった。

樹林の中は陽が射しにくいので、

雪が固締まりきらずにズボズボと足を取られる。

スノーシューが必要な場面だが、

ここはグッとこらえて、

一歩一歩ズボリながら進む。

そして東向きの尾根に乗り換えると、

樹林を抜けて締まった雪面となった。

北側にかつては送電線が張られていたと思われる、

広く樹木が刈り払われた地形が続く。

直近の『阿蘇岩山』(418m)を背に高度を上げるほど、

北側の風景が広がり、

厚田の山々、増毛山地、そして樺戸山地などが美しい。

そんな中で「ふくろう湖」の純白の湖面が、

最も目立つ存在だ。

三日連続の快晴の中で、

この日ここに登ってよかったと実感!

そして「ふくろう山」の、

新しい私製標識を目にして、

三等三角点「十万坪」。

この三角点標石は、

一昨年の春Hiromiと藪漕ぎで登って確認している。

当然人がいるだろう、

と思って登った山だったが、

ピークに人の姿はなく、

この日登ったトレースもなかった。

ひと頃はヤマッパーがゾロゾロ訪れて、

全く登る気がしなかったが、

ここも静けさが戻ったか?

ヤマッパーって、

いったい何なんだろうね?

下山は腐れ雪の尾根を戻らず、

東側に下降尾根を拾い、

湖岸沿いの道々に下ることにした。

しかしこちらも樹林帯は雪が腐って四苦八苦。

ただ積雪そのものが少なく、

スボッても浅い。

結局この辺りも今冬は雪が少なかったんだなあ。

道々の「青山冬橋」に下って、

少々歩道を歩き駐車地へ。

生まれて初めてであろう三連休は、

いやあ楽しんだわぁ~

2023.3.20 『月形』(305m) 空知平野の展望台へ

先日の月曜日は、

朝からまた快晴で気持ちがいい。

登りたい山はたくさんあるが、

ここは燃料費節約ということとし、

月形町で素晴らしい風景を楽しむことにした。

「月形」(二等三角点)には四季を通じて登ってきたが、

昨年初めて積雪期に登ってみた。

すると無積雪期は頑強な笹に覆われて、

何も見えなかった一帯が、

広く素晴らしい風景を見せてくれた。

今回はまたそれを楽しみに出かけた。

昨冬は月形刑務所の西の、

小さな貯水池前を通る農道を利用して尾根に取り付いたが、

今回は農道入り口から、

融雪剤散布のため農家の車両が出入りした跡が続いていたので、

その妨げになるわけにはいかず、

駐車を遠慮してルートを変えることにした。

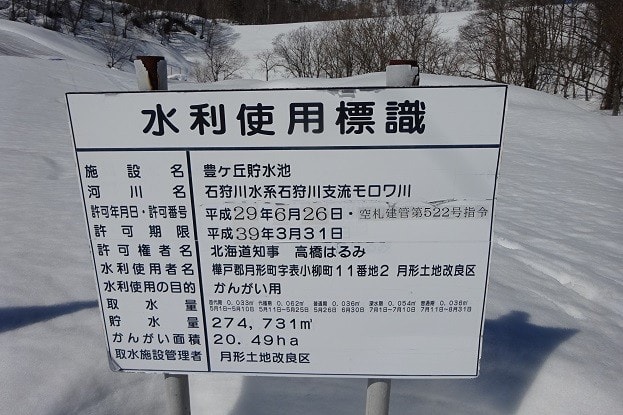

そこで第二案としていた「豊ヶ丘貯水池」に向かった。

「豊ヶ丘貯水池」は、

『分監山』(460m)に登る際に利用する、

「樺戸林道」入口のそば。

「樺戸林道」を利用してもよいのだが、

そこは積雪期ゆえ山越えでショートカットする。

ここの農道は一日にほんのわずかしか車が通らないので、

舗装された農道の端に駐車した。

足下の雪が締まっていたので、

ツボ足でスタート。

すぐ貯水池の南側の尾根に取り付いた。

この尾根を忠実に登って行く。

高度を上げるほど、

背後に豊ヶ丘地区の田園風景が広がる。

地形図の「299m標高点」手前で、

左手の尾根に乗り換えた。

すると南西方向に目指すピークが見えた。

純白で美しい峰だ。

そして尾根を更に進んで「樺戸林道」に当てた。

あとは林道を歩いてピークを目指す。

広々とした風景の中を歩くのは、

ただでも気持ちがいいのに、

二日連続の快晴の下で幸せいっぱい!

林道を歩いて行くと、

前方に目指すピークが見え、

林道を離れて尾根にのる。

ここからは遮るもののない風景が広がる。

素晴らしい風景を眺めながら歩き、

二等三角点「月形」。

このピークは無積雪期だと、

背の高い笹に覆われて何も見えない。

それが今はすっきりだ。

今年は雪が融けたら、

また標石周りの笹刈りをしに登ろうか。

スッキリしたピークから少し東に歩くと、

空知平野を丸ごと見渡せるポイントがある。

そこから方向を変えて南に目をやると、

長大な石狩川の向こうに、

我が街江別市が霞んで見える。

この山は本当に見晴らしがいい。

毎シーズン登りたくなる山だ。

快晴の下で素晴らしい風景を堪能し、

下山を開始した。

登路と同ルートをたどり、

最後は日当たりの良い部分で腐れ雪に悩まされた。

そして「豊ヶ丘貯水池」に下った。

まだ全面結氷したままの貯水池を眺めて駐車地へ。

二日続けての快晴下、

いやあ、素晴らしかったねえ・・・

| « 前ページ | 次ページ » |