北海道の山野でとことん遊ぶ!!

I am Amigo!

2018.9.23 『伊達紋別岳』(715m) 雨から逃げてはみたけれど・・・

先週の三連休が明けてから金曜日まで、

北海道はスッキリとした晴天が続いた。

なのに、土曜からの三連休に入ると雨!

意地が悪い。

三連休初日の土曜日は、

午前中家の用事を済ませた。

そして午後、Hiromiを拾って伊達に向かった。

天気予報から察して、伊達方面に向かわざるを得なく・・・

蟠渓温泉で入浴して、伊達市の「太陽の里」敷地の隣で車中泊。

嫌な雨が降り続いた。

日曜日の朝「太陽の里」に入ると、

なんだか様子が違う。

ひじょうに明るく広い印象だ。

驚いて辺りを見回して確認する。

登山者に指定された駐車場付近に林立していたカラマツ林が、

伐採されて何もなくなっていたのだ。

従って、その駐車場から内浦湾が望める。

6時50分、駐車場をスタート。

「太陽の里」の広い舗装道路を歩いて登山道に入る。

そしてここでも、登山口に至るわずかな間で、風景が変わっていた。

そこにあった針葉樹の林がない。

これも伐採されて明るくなっていた。

それがまた登山道に沿った辺りだけなものだから、

「これでいいんだべかあ?」と、首を傾げてしまった。

7時ちょうど、登山口。

ここからは辺りの植生が変わり、クヌギの林を登る。

そして4号目まで登ると、いや~なガスの中だ。

何も見えない中を黙々と歩き、

7時45分、7号目。

ここが一つの区切り。

ここまで樹林帯を歩き、全く展望が利かなかったのだが、

ここからは低い笹原となるため、視界を遮るものがない。

ところがこの日はガスの中。

ただ黙々と進む。

8時05分、「前紋別岳」。

この頃になると霧雨が降りだした。

こうなると、一刻も早く頂上を踏んで引き返したくなる。

8時20分、『伊達紋別岳』。

即下山を開始。

と、同時に霧雨が本降りとなった。

アッと言う間に全身ずぶ濡れ。

言っときますが、この時点で地元伊達市のピンポイント予報が、

晴れマークのみですから。

いつも悩まされる天気予報の精度の悪さ、本当に困ったものだ。

全身ずぶ濡れの気持ち悪い状況から、

一刻も早く逃れたくて淡々と下り、

9時15分、登山口。

そしてその頃になると、予報通りに青空が広がってきた。

下りたら晴れる。

まあ、山なんてそんなもんだぁ~

2018.6.23 『来馬岳』(1,040m)~「1,043mP」 スキー場は広くていい

この週末も天気予報に従って出かけた。

土曜日の朝までは室蘭方面まで行く予定でいたが、

急きょHiromiが未踏の『来馬岳』に向かうことにした。

私にとって『来馬岳』は、

数度登ったことのある山ではあるが、

最後に登ってからもう10年が経過していると思われる。

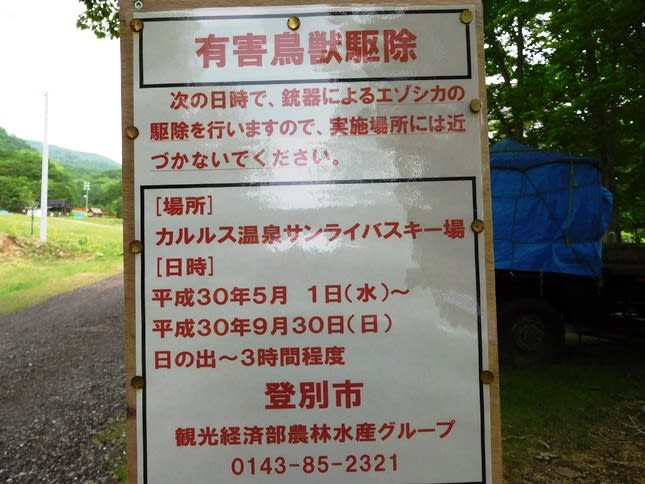

オロフレ峠を越えてカルルス温泉に下り、

「サンライバスキー場」の広い駐車場に着いてビックリ!

車が20台以上も止まっているではないか。

Hiromiと二人してガックリ。

即他の山に切り替えようかと、

頭の中で色々な思いが交錯する。

しかしちょっと待てよ。

広いスキー場に目をやると、

大勢の人々が何かの作業をしているようだった。

「おそらく植樹をしているんだろう」

と、私が言うと、

「なにぃ~っ? スキー場で植樹かい!?」

全く生意気なやつだ。

9時45分、スキー場の登山口をスタート。

と、この時二人の女性が作業道具を手にやって来たので聞いてみた、

今日は何かあるのかと。

すると返ってきた答えが、

「今日は植樹会なんです」。

Hiromiぃ~っ、だから植樹だと言ったっぺえ~

スタートと同時に広いスキー場を登っていく。

スキー場大好きの私は大変気持ちがよい。

そしてこのスキー場斜面は下草の丈が低く、

歩きやすくてどこでも登ることができる。

日射しが強くなり暑い。

スキー場は徐々に斜度を増し、第一リフト終点からはきつい急登が続く。

それを辛抱強く登っていくと、

背後に高度感あふれる風景が広がり、

傾斜が緩くなると一旦樹林の中に入る。

しかし長くは続かず、

林を抜けると間もなく5号目の案内板が現れる。

そしてここでスキー場を離れ、

樹林帯の中に刻まれた登山道を辿って頂上を目指すことになる。

6号目を過ぎると一旦進行方向に、

『来馬岳』の頂上部を確認できる。

それを確認したあとは、

ひたすら急登に耐えて登ることになる。

これがなかなかきつい。

以前登ったときはこんなに辛かったかなあと、

少々首を傾げてしまった。

11時ちょうど、『来馬岳』。

頂上からの展望が素晴らしい!

実はこの光景も忘れてしまっていた。

この頂上は樹木が生い茂り、

展望は利かないと言うのが、

私の記憶の中での印象だった。

『来馬岳』からは、私が最後に登ったときにはなかった、

オロフレ峠への縦走路をしばらく進んでみることにした。

最初は広く笹が刈られ、

大変歩きやすい縦走路ではあったが、

100mほど下ってからの登り返しになると、

頭の辺りまでを覆う笹に難儀させられる。

それをクリアするとまた歩きやすくなり、

11時35分、「1,043mP」。

ここで草刈り機のエンジン音が聞こえ、

前方をこちらに向かって歩いてきた女性が、

慌てて引き返し始めた。

どうやら草刈りに当たっている人に、

登山者の到来を告げようとしたようだ。

安全のためだ。

それをこちらも察知し、

「行かないよ~っ! ここでやめるから~」と叫んだ。

せっかく登山道整備の奉仕活動をしていただいている方々の邪魔をする気にはなれない。

その後その女性に話しを聞くと、

苫小牧山岳会の奉仕活動だそう。

何とも頭の下がる思いだ。

丁重にお礼を申し上げて『来馬岳』に引き返した。

12時ちょうど、再び『来馬岳』。

そして下山も急傾斜で下半身に堪える。

高度感のある広く美しい風景を楽しみながら淡々と下り、

13時10分、登山口。

ずいぶん久しぶりの『来馬岳』であったが、

700mほどの獲得標高差の割には登りごたえのある山だった。

2018.6.2 『両古美山』(806m)~『無沢1』(833m) 雄大で素晴らしい眺めに感動!

今回の週末も先週末に続き、

雨の心配をせずに済んだ。

土曜日の朝、Hiromiと久しぶりに積丹半島を目指して出発した。

予定ではこの土曜日に『積丹岳』に登ることにしていたが、

家を出てすぐに変更。

直感的に土曜より、翌日の日曜日の方が好天だと感じたからだ。

ただ、この直感はまるで当てにならなかったが・・・

それで日曜日に登ることにしていた『両古美山』に向かい、

当丸峠へと車を走らせた。

途中のところどころで目にする高速自動車道の工事が、

かなり進んでいることに驚かされた。

『両古美山』は2年前の同時期に一度登っている。

しかしガスで何も見えないまま登下降を終えた。

ただ、晴れていたならさぞかし素晴らしい眺めであろうことを想像させる行程だったので、

次回は必ず晴れた日にその眺めを堪能しようと決めた。

そしてこの日、当丸峠の登山口そばの駐車場に着いて驚いた。

標高約600mに施設された舗装の駐車場から、

もう目の前に素晴らしい山岳光景が広がっていた。

それは1,000m以下の低山の趣ではなく・・・

8時10分、駐車場をスタート。

すぐに立派な階段を下り、

巨大な防雪風トンネルの脇を通って、

隠れたような登山口に向かう。

この幅広く立派な階段と、

それに続く獣道のような踏み跡とのギャップが面白い。

8時15分、登山口。

美しい新緑の中を山に分け入る。

スタスタと高度を上げて森林限界に達すると、

背後に駐車場が見える。

誠雄大な眺めだ。

そんな風景を楽しみながら、

9時ちょうど、『両古美山』。

しかしその頂点からは何の展望もも得られない。

そのためだろうか、

その先に「展望台」という案内がある。

行ってみると、なるほど辺りの景色がよく見える。

9時15分、「展望台」。

そこから目にする『積丹岳』~『余別岳』が素晴らしい。

しばし楽しんだ後は少々戻り、

分岐から『無沢1』に向かう。

そしてこれがまたなんとも無駄というか・・・

約200mをどんどん下り、

下りきったあとは『無沢1』に向かって登り返す。

たいしたアップダウンではないが、

そこに登山道を開削する労

力と費用があったなら、

『両古美山』から東の誠存在感のある、

『泥ノ木山』(904m)に登山道を開削して欲しかった、

と、この日の『無沢1』頂上から思ったものだ。

10時25分、『無沢1』。

ところで「1」って何?

「無沢」はわかるが「1」の意味がわからない。

「1」 があるなら「2」もあるのか?

『無沢1』には長居せず、

すぐさま復路の行程についた。

登山道脇に自生するタケノコ(笹タケ)を採りながら淡々と歩き、

200mのきつい登り返しに耐えて、

『両古美山』近くで昼食とした。

雄大で素晴らしい眺めだ。

そんな眺めを満喫して、

12時40分、駐車場。

ザックに収納したタケノコの袋を出してみると、

まあまあ結構な量だ。

それが笹薮に入るこなく、

登山道をを歩いているだけでゲットできたことに感謝!

2017.6.25 『昆布岳』(1,045m) つまんね、なんにも見えねっ!

土曜の夜は『昆布岳』麓で車中泊とした。

もう夜になってもそれほど気温が下がらなくなったので、

運転席と助手席のウィンドウを網戸にして寝た。

今年もそんな時期がやって来た。

日曜日の朝ゆっくり起きて、

7時30分、『昆布岳』の登山口をスタート。

2年ぶりの『昆布岳』だが、空はどんよりと低い雲が立ち込め、頂上方面は何も見えない。

展望が期待できないと、モチベーションも上がらない。

空気が湿っており、歩を進めるに従って全身から汗が吹き出す。

そして湿ってよく締まった登山道がツルツル滑る。

8時20分、5合目。

この辺りまで登ると、木の間越しに頂上が見え隠れするのだが、

頂上部は完全にガスの中だ。

ただ周りの緑が実に美しい。

若々しい緑の森が、モチベーションの上がらない心を癒してくれる。

6合目から7合目辺りになると、

それまで伸びすぎていたタケノコの中に、まだよさそうなものが見え始めた。

下山時にいくらかは採って帰れそうだ。

吹き出す汗を時折タオルで拭いながら黙々と歩いて、

9時5分、9合目。

やはり目の前の頂上はガスの中。

頂上へ最後の登りを踏ん張るHiromiの後ろ姿を見ると、下半身がずぶ濡れだ。

まるで水の中から立ち上がったようだ。

Hiromiは異常に発汗する体質なのだ。

そしてそれが顕著に表れる季節となった。

9時20分、頂上。

何も見えない頂上でラーメンタイム。

下山の途中で、登るときに目ぼしをつけておいた期待のタケノコを少々回収。

そして淡々と下って行くのだが、どうもおかしい。

日曜日だというのに、誰も登ってこない。

このまま誰にも会わずに終わるのか、と思っていたら、

4合目で登ってくる10名ほどの高齢者パーティーとすれ違った。

この日の入山者はそれで終わりのよう。

11時10分、駐車場。

と同時に雨が降りだした。

いいタイミングだった。

その後雨は降り続き、この日予定したニ山目をカットして北湯沢の蟠渓温泉に移動し、

ラジオから流れるファイターズ戦を耳にしながらゆっくり昼寝。

それはそれで大変心地よく・・・

蟠渓温泉で汗を流したあとは大滝へ移動し、

『徳舜別山』麓で車中泊とした。

そしてこの日も冷えたビールが「うめーっ!!」

2017.6.24 『ニセコアンヌプリ』(1,309m) なかなか登りごたえのあるスキー場

24日(土)からの週末は私とHiromiが三連休。

しかしまた土日だけ雨予報と、大変意地の悪いパターンに戻ってしまった。

そこで少しでも雨の確率が低い方を目指し、土曜の朝ニセコへ向かった。

『ニセコアンヌプリ』の五色温泉側からは何度も登っているが、

スキー場コースを登るのは二人とも初めてだ。

初めてのコースに足を踏み入れるのは、なんともわくわくするものだ。

ただ、5年ほど前に一度雨の中を車で登山口を確認するために寄っていたので、

下調べをせずに行ってしまった。

するとその当時確か登山口となっていた林道の手前で、

大きなホテルであろう建物の建設が進められており、

すっかり様変わりしてしまっていた。

よくわからなかったが、車を行き止まり道路の端に止め、

10時ちょうど、スタート。

しかし、スタートした林道と言うか、登山道を進むと、

すぐスキー場斜面に吸い込まれてしまった。

だったらスキー場の保守管理用の作業道を登るべぇと、作業道にのった。

すると間もなく「ニセコ山へ」の標識が現れた。

作業道は古く、すぐに車が通れない荒れた路面に変わる。

岩がデコボコしていて歩きにくい。

そんな路面に耐えながら登っていくと、

一旦車が往来できる作業道に出、ようやく登山道が現れた。

この登山道に入ると、間もなく一旦スキー場の斜面を横切るが、

また狭い登山道となり、あとはグイグイ高度を上げていく。

ここからの登りは全く視界がきかずつまらない。

まるで東にそびえる『羊蹄山』を登っているようだ。

そんな辛い登りに耐えると、ようやく森林限界を越え、

ハイマツ帯となり一気に視界が開ける。

前方には頂上が見え、振り返ると『羊蹄山』の大きな山体と、

下界とのすごい高度感が素晴らしい。

そんな風景を楽しみながら、

12時05分、『ニセコアンヌプリ』。

頂上には五色温泉側から登った登山者が数組、山頂からの風景を楽しんでいた。

我々は頂上から少し下った地点で昼食。

食後下っていくと、雨が降りだした。

そして結構強い降り方となり、べちゃべちゃ。

気温が高かったので私はたいして気にならず、

特殊体質のため汗で全身ずぶ濡れのHiromiも当然気にならず。

途中で「鏡沼」の案内板に誘われて歩を進めてみたが、

よくわからないまま飽きてしまい、戻って淡々と作業道を歩き、

14時45分、駐車地。

このコースだが、漠然と予想していたより遥かに登り応えがあった。

そして山全体が落葉樹で覆われているので、次回は紅葉の時期に訪れてみたい。

下山後ニセコ連峰に留まる予定だったが、

見上げる連峰は雨雲の中にあったので、

昆布駅裏の温泉で汗と雨を流し、

ガスに包まれずすっきり頂上を現している『昆布岳』麓に移動した。

2016.10.30 『有珠山』(737m)

昨日(日曜)の朝、Hiromiを拾って伊達に向かった。

毎年この時期になると大変楽しみなのが『有珠山』だ。

登山口から外輪山中腹までの黄金の回廊を、一度歩くと決して忘れることができない。

落葉樹に覆われた外輪山は特に黄色の葉に包まれ、それが陽の光を浴びて黄金のように輝く。

そんな中を歩くのは正に至福のひと時だ。

支笏湖手前から目立ち始めた周囲のうっすらとした積雪が、

美笛峠に差し掛かるとシャーベット状態となり、

美笛峠頂上のトンネルを抜けると、圧雪状態になりかけていた。

前日タイヤ交換を済ませたのが正解だった。

その後積雪は大滝を抜け、伊達市に近付くにつれて消えていった。

8時30分、登山口手前に設けられた駐車場をスタート。

そして少し歩いて登山口だが、その狭いスペースに車が4台止められていた。

こういう光景を目にすると、いつも首をかしげてしまう。

「なんでぇ~っ?」

山登りに来て、何故正規の駐車場からのわずかな距離を歩けない?

全く嘆かわしい限りだ。

そういう4台のご一行様を次々と追い越し、

外輪山のほとんど下部からHiromiとこの日の先頭で、紅葉を楽しみながら歩いた。

ただ、今年の「黄金の回廊」は、若干物足りなさを感じずにはいられなかった。

夏の暑さが長く続いたせいと思われる。

9時25分、外輪山。

天候は予報よりも良く、実に気持ちがいい。

目指す『有珠山』もその姿を遮るものはない。

登山道はここまで。

この先は入山禁止となっているが、自己責任で先へ進む。

正直、そもそも外輪山で引き返すなら、この山を目指して遠くからやって来はしない。

毎年のように登っているこの山、私が気に入っているルートを今回も歩いた。

外輪山西の端から一旦洞爺湖温泉から登ってくる林道に降り立つ。

そしてしばらく林道を歩いて北側の外輪山裾に取り付く。

ブッシュの薄い急斜面を登って行くと、背後に洞爺湖がその姿をどんどん大きくして行く。

急斜面を登りきると、外輪山の縁に立つ。

誠、ナイフリッジと化した縁は野性味がある。

更にそこに立って見下ろす火口源は、壮大な風景だ。

しかしこの日は風が非常に強く、カメラを備え付けた三脚も、

地面の火山灰に突き刺さねばならなかった。

壮大な風景を眺めたあとは、頂上下の広い裾を淡々と登って行く。

ふわふわと足を取られがちな草地から岩場へ。

岩の上に残った雪が、足を滑らせるので慎重に登り、

11時ちょうど、頂上。

そして風のこないところで昼食だ。

昼食後は南の火口源に向かい、ほぼ直線的に沢形地形を伝って下る。

昔はここに踏み跡があったのだが、今はもう登る人もいなくなり。踏み跡も消えた。

Hiromiはこういうガレ場の下降が苦手で時間を要す。

12時05分、火口源。

火口源はただただ広い。

私はやはりそんな殺風景な景観が好きで、何度となくここを訪れている。

そんな好きな景観の中にしばらくいたいのだが、

Hiromiは何故かトットコトットコ速足で歩く。

そして12時25分、南の外輪山展望台。

展望台からは登山道に戻らず、登山口まで車道を下ってみた。

この車道が登山口まで続いていることを私は知らなかった。

この夏にも単身ここに登ったHiromiがこの車道を歩いて下り、偶然知り得た結果だった。

意外なことに、この車道下りでも随分美しい紅葉を楽しめた。

13時15分、駐車地。

まだ時間は早かったが、もう日の短い時期、

余裕をもって入浴し、近辺を探索して『伊達紋別岳』麓にて車中泊。

満足のゆく山行を終え、Hiromiとの会話もはずんだ。

2016.9.19 『写万部山』(499m)

18日『雄鉾岳』下山後、国縫(くんぬい)を経て美利河(ピリカ)ダムに向かった。

三連休最終日は『カニカン岳』に登って帰ろうと思ってのことだ。

まだ時間が早かったので、美利河温泉で汗を流す前に、登山口まで行ってみることにした。

それも、ちょっと嫌な予感がよぎっての行動でもあった。

そしてその嫌な予感は的中した。

美利河ダムから島牧に向かう道々を進む(10年ほど前に工事を中止して、開通には至らなかった)と、

ダムの湖畔に開閉式の大きなゲートがある。

5年ほど前、晩秋に訪れるとこのゲートが閉ざされて諦めざるを得なかった。

しかし今回はそれが開いていた。

ところが、そこから約1.5kmほど進んだところにバリケードがあり、

ご丁寧に鎖が巻かれて施錠されていた。

またしても・・・

更に過去の記憶をたどるなら、15年ほど前の忘れもしない11月3日、突然の大雪に見舞われ、

登山口をスタートしたものの、4合目で膝上の積雪となり撤退した思い出がある。

従って登ることを拒絶されたのは、今回で3度目だ。

『カニカン岳』にはつくづく嫌われているようだ。

そこで迷うことなく長万部温泉郷で汗を流し、『写万部山』の登山口に向かった。

『写万部山』の登山口は広く、誰もいない。

地面が綺麗なので、車中泊にも適している。

長万部辺りを車で走っていると、北東にやけに目立つ山がある。

頂上部はゆるい鋭角で、緑が美しい。

それが『写万部山』だ。

海抜がほとんど0mに近い位置から眺めるので、その標高の割には高く見える。

ただ、標高が標高だけに、短時間で登れる。

この美しい『写万部山』を私とHiromiは大好きだし、以前一緒に登ったことがあるToshiも好む。

最終日の朝はゆっくり起きて、

6時50分、登山口をスタート。

行程が短い山ではあるが、針葉樹林帯、白樺林と変化はある。

そして圧巻が、5合目辺りから開ける視界だ。

南側は遮るもののない光景が広がる。

内浦湾の風景をまるごと手に入れたようなものだ。

こんな標高の低い山で、これほどの展望が得られる山がほかにあるだろうか?

Hiromiともども、うっとりと景色を眺める。

7時35分、頂上。

そこから目にする山の名を挙げるとキリがないほどの山々が見渡せる。

Hiromiに「あの山は?」、「こっちの山は?」と質問すると、だいたいは当たらないが、

それでも随分わかるようになってきた。

そんな楽しい山も下りは速く、

8時15分、登山口。

楽しかった三連休の思い出を胸に高速自動車道を利用して一気に帰りつき、後片付けに追われた。

ガスで見えないこともあったが、おおむね素晴らしい山旅だったと総括できる。

山はいいぜぇ・・・

2016.9.18 『雄鉾岳』(999.5m)

三連休初日、『小鉾岳』から下山して八雲町で入浴し、

移動して『雄鉾岳』の登山口まで入って車中泊。

『小鉾岳』と『雄鉾岳』。

どちらも「おぼこだけ」と読み、その字のごとく頂上付近が鉾先のように鋭い岩稜帯となっている。

私のブログでは、山の標高の1m未満を四捨五入して表記している。

ところがこの『雄鉾岳』を国土地理院の地形図に照らし合わせて見てみると、

「999.5m」となっており、それを1,000mと表記するのは心苦しいので、

この山だけは正確な標高を記すことにした。

6時25分、登山口をスタート。

先行して入山した2組を間もなく追い抜き、快調に歩を進める。

初登のこの山に入山して知ったが、行程の殆どが沢登りだ。

靴中を濡らすことはいので、沢靴を必要とはしないが、渡渉に自身がない人は沢靴の方が安心だ。

Hiromiはあまり渡渉を得意としないが、今回だけはいつもよりスムーズだった。

左岸、右岸と渡渉を繰り返して徐々に高度を上げて行く。

前日から感じていたが、先日たて続けに襲来した台風の影響が、この辺りではあまり感じられない。

このルートでは何本かの倒木が確認されたものの、強風が荒れ狂ったという印象はない。

沢はやがて枝沢の小沢となり、水量が減って行く。

踏み跡はところどころ判然としない箇所があるものの、

注意深くルートファインディングを試みれば大丈夫。

小沢はやがて水が涸れ、それでもルートは枯れ沢の中を進む。

そして傾斜を増し、登行のスピードが鈍ると、眼前に頂上へ突き上げる大岸壁が現れる。

これは凄まじい迫力だ。

枯れ沢は岸壁に向かって右端に向かい、岸壁直下で登山道が左に向かってトラバースを開始する。

岸壁直下のこのトラバースが結構長い。

8時35分、ルンゼ下部。

ここからルンゼの急登だ。

一直線にクライミング要素の濃い登りが続く。

固定ロープは張られているものの、誰がいつ設置したものか不明なので、私は極力それに手を触れない。

それより自生する笹の方が信用できる。

そんな古いロープを頼りにHiromiは登るものの、地面が水分を含んでおり、岩がよく滑る。

大変危険なところだ。

このルートで出会った4組の登山者たちの足元を見ると、ハイキング用の靴やアップシューズを履いていた。

これでは危険を助長する。

高山対応の固い登山靴でなければ歯が立たない。

ハイキングシューズやアップシューズで何とか登ったとしても、下りのことを考えるとゾッとする。

Hiromiはルンゼを何とか登りきって「海見平」と呼ばれる頂上大地へ。

垂直の大岸壁の上は、広い笹の大地たった。

しかし沢からは晴れてすっきり見えていた頂上部が、このころにはすっかりガスに包まれてしまっていた。

9時5分、頂上。

何にも見えねえ~

とりあえず記念撮影をして下山開始。

Hiromiのルンゼ下降が心配だったが、ロープに振られ、岩に身体や顔をぶつけながらも、何とか下りついた。

しかし久しぶりに沢歩きをしたHiromiの膝が悲鳴を上げていた。

その後の下降には登りと同じ時間をかけてゆっくりゆっくり。

11時45分、登山口。

この山の歩行時間を登山口の案内板で改めて確認すると、登り3時間30分とある。

一般の登山者を対象に3時間30分は無理だ。

4時間30分と表記すべきだと、私は思う。

往復9時間の行程、それがこの山だと感じた。

わずか1,000mほどのこの山は、その標高には似合わない登りごたえがあった。

2016.9.17 『小鉾岳』(792m)

今年のシルバーウィークは17(土)~19(月)日の三連休。

山行計画の作成においては一苦労だ。

道北、道東、北大雪、東大雪、日高山脈という広い地域において、

先日の台風4連発という考えがたい襲来を受け、とても山に向かえる状況ではない。

それに加えて日ごとコロコロ変化する天気予報に翻弄された。

そして土曜の朝、最終変更でHiromiを拾い、道南に向けて車を走らせた。

道央自動車道を恵庭から利用し、落部インターで下車。

高速自動車道をここまで利用したのは初めてだ。

11時5分、登山口をスタート。

登山口には先行者の車が1台だけ。

それがまさか・・・

入山すると、いきなり細尾根の急登が始まった。

この山に登るのは初めてだ。

道南の登山愛好家には申し訳ないが、この地域は高い燃料と長時間に渡る運転という労力を消費して、

わざわざ出かける魅力に欠ける。

定年前は、夏休みを利用してまとめて登り歩こうと、毎年のように考えたものだが、

いざその時が来ると、魅力が増す他の山域へ出かけていた。

登山道は珍しく、両側が切れ落ちた細尾根に刻まれている。

従って、ガスで何も見えない中でも、両側の下方深くが見えるので、それほど退屈はしない。

登り初めて20分も経った頃だろうか、この日我々以外唯一の先行者が下りてきた。

そこで二人パーティーで下山してきた後ろの女性が、「Amigoさん!」、「Taeko!!」。

Taekoは以前『ミニ山の会』にいた女性で、退会してから山でバッタリ出会うのはこれがもう3回目だ。

それにしても、道南のこんなローカルな山でバッタリとはなあ・・・

登山道は細尾根の急登でどんどん高度を稼ぎ、616m標高点に達すると、南寄りに進路を変える。

そのころには辺りが背の高い笹に覆われ、全く視界が効かない。

そういうところは早く消化していまいたく、先を急ぐ。

頂上手前で両手の補助を必要とする急な登りがあるものの、短いのですぐにクリアし、

12時15分、、立派な標識が立つ頂上に至る。

南側が絶壁で落ち込んでいる頂上からは、天気が良いと内浦湾の眺めが素晴らしいのだろうと、

容易に想像させてくれるが、あいにくガスで何も見えなかった。

ちょうど昼時の頂上で昼食を摂り、淡々と下って、

13時30分、登山口。

ガスで何も見えなかったが、やはり初登の山はワクワクするものだ。

2016.6.19 『岩内岳』(1,086m)~『雷電山』(1,212m)

昨日の夜は『岩内岳』麓で車中泊。

夕方4時前から飲み、早い夕食後すぐ寝入ってしまうHiromiに対し、

一人日の長い夕暮れを楽しんだ。

今朝6時10分、登山口をスタート。

昨日とは空気が違っていた。

暑くなる予感。

Hiromiが快調に歩を進める。

私は着いて行くのが大変。

5合目を過ぎて傾斜が増すと、Hiromiとの差はだんだん広がって行く。

そして9合目でようやく森林限界となり展望が一気に開ける。

7時40分、『岩内岳』頂上。

暑いので頂上直下の片隅で衣替え。

このシーズンはやはり短パンだ。

『岩内岳』頂上でゆっくり休んだ後、『雷電山』を目指す。

『雷電山』には10数年前、一度だけ『目黒内岳』経由で登ったことがある。

しかし、その時の記憶がまるでない。

原因はその頂上のつまらなさにある。

広い笹原の中に突然現れる頂上は全く展望がきかず、なんの感動もない。

そんな頂上の記憶が、その道筋の記憶まで消し去ってしまったようだ。

従って今日は実に新鮮な気持ちで楽しく歩いた。

ちなみに『雷電山』頂上は、私の「嫌な頂上」ワーストⅡ!

ワーストⅠは『大平山』(島牧村)、Ⅲは『標津岳』(道東)。

いずれも展望が利かない。

展望が利かない山ならたくさんあるのだが、この三山は展望を期待して登ってしまったため、

その反動が大きくて嫌な印象が残ってしまったのだろう。

『岩内岳』を下ってからは『目黒内岳』への分岐を過ぎてアップダウンを繰り返しながら進む。

所要時間からして『岩内岳』~『雷電山』間は、約4kmの行程と思われる。

しかし見通しが効くものだから、やけに遠く感じる。

登山道は中間点の『幌別岳』(1,174m)脇をかすめて笹の大草原へと下る。

この笹だが、約3mの幅で入念に刈り取りがされている。

従って、延々と明るい登山道が確保され、展望も効く。

このひじょうに長い登山道を維持管理されておられる当該関係機関の方々には、心よりお礼を申し上げたい。

明るく気持ちの良い笹の回廊を歩いていると、突然沼が現れた。

美しい沼で、「五つ沼」と立札があった。

そんな美しい沼のことも記憶にないのだから、驚いて首をかしげてしまう。

「五つ沼」を過ぎると道は緩やかに登り始め、左手(南)に崖状のお花畑が現れると、間もなく頂上となる。

9時30分、『雷電山』。

この行程の記憶を全てなくしてしまったが、頂上だけは覚えていた。

何も変わることなくつまらない頂上。

すぐあとにした。

復路に入り、下半身の疲労が蓄積してきた。

登りでは全くHiromiについて行けず、しかしながら下山は私の方が速い。

そこで登りではHiromiが先に立ち、下降は私が先に立つというパターンが、

知らず知らず出来上がり、アップダウンを繰り返して進んだ。

10時50分、再び『岩内岳』頂上。

この登り返しも辛かった~

スタスタ登るHiromiにおいてかれた~

このブログのタイム、以前は遅れて着いてくるHiromiのタイムを記載していたが、

今は遅れて着いていく私のタイムを載せている。

う~ん、環境の変化が大きすぎたか、歳なのかぁ・・・?

Hiromiに言ってみた。

「登りはもう速く登れないわぁ・・・」

すると、「いやぁ、Amigoさんはなんも遅くないですよ~ 私が速くなったと思います」

こらーっ!!

『岩内岳』に登ると思い出すことがある。

今からちょうど10年前の5月、まだ雪が多く残っている頃だった。

4人パーティーで登った折、下山を開始して間もなくの9合目で女性の一人がスリップして左脚を骨折してしまった。

通常なら救助のヘリコプターを依頼するところだが、この女性は配偶者に登山を反対されていたため、

ことを大げさにしくない様子。

そこで私が背負って麓のロッジ横に止めてあった車まで運んだ。

体重60kgの女性を背負って標高差800mの下りだ。

何度も休みながらだったが辛かった。

そして翌朝、下半身に人生の中で最も激しい筋肉痛が残っており、歩くのも大変だった。

登山は自己責任。

それを家族もきっちり理解している者のみに許されるスポーツだと痛感した。

そんな嫌な思いが残る『岩内岳』には、今日その時以来10年ぶりに登った。

| « 前ページ | 次ページ » |