2017年5月1日-1

美術修行2017年4月17日(月)-6:魑魅魍魎、deva、elmentals、天使 angles、精霊、

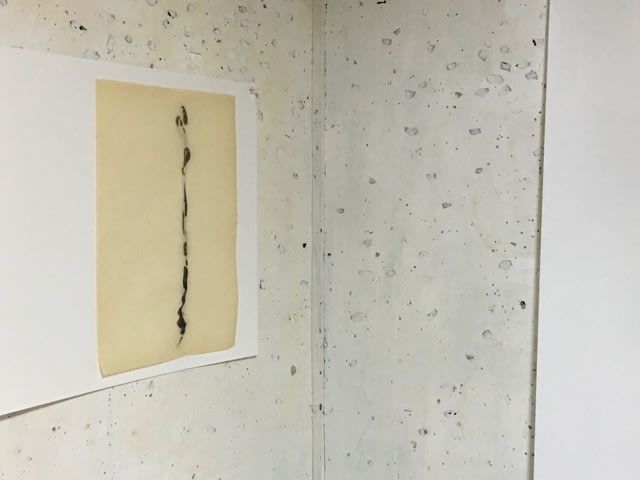

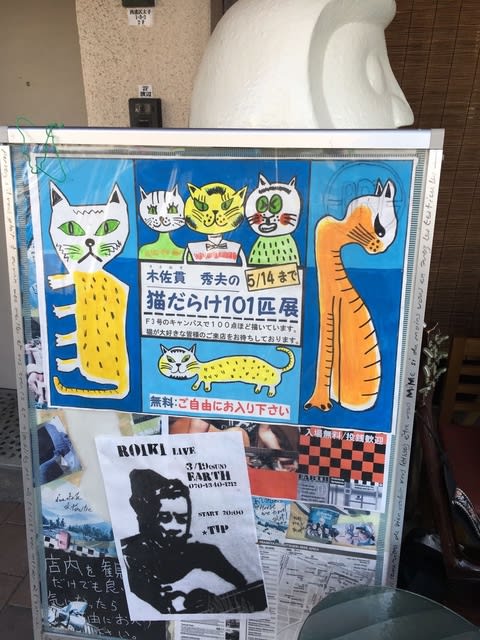

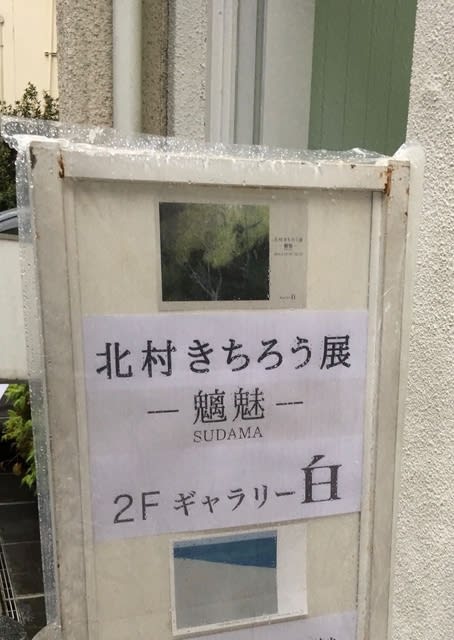

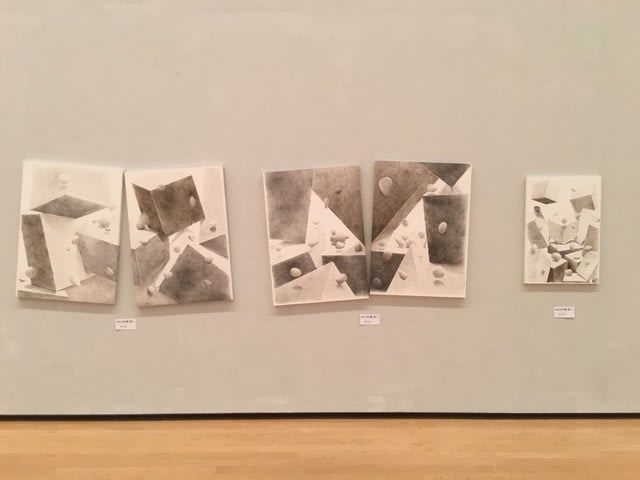

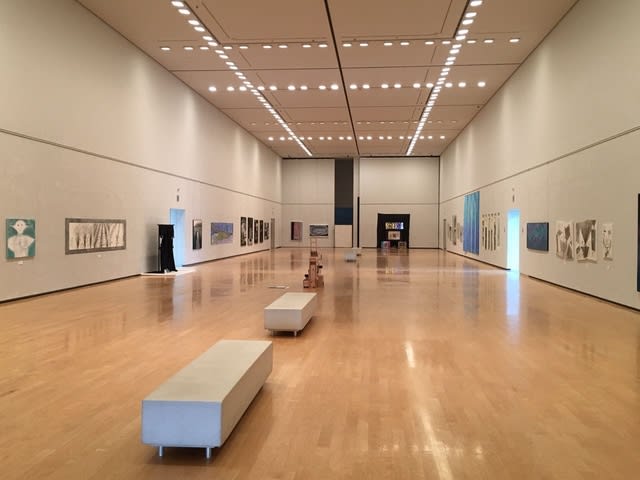

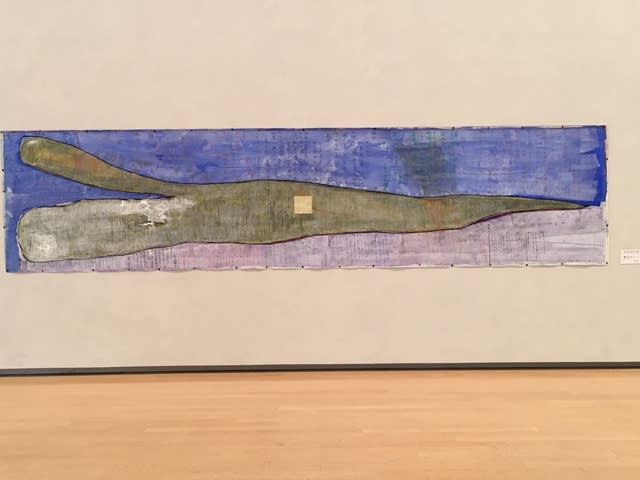

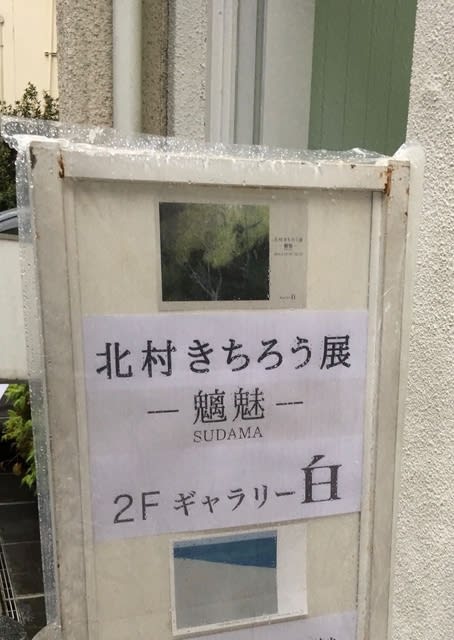

魑魅魍魎の魑魅を、「すだま」とも読むというのは、北村きちろう展 — 魑魅 —/ギャラリー白のは、展の案内葉書にSUDAMAとルビがあったので、作者に訊いて知った。

「魑魅魍魎(ちみもうりょう)とは、山の怪物や川の怪物。様々な化け物、妖怪変化。魑魅は山の怪、魍魎は川の怪であり[1]、一般には山河すべての怪として魑魅魍魎の名で用いられることが多い[2]。なお、古くから「みのり」と言う名でも通っている。これは実る鬼と言う意味で古くから地方で使われている。

「魑魅とは、山林の異気(瘴気)から生ずるという怪物のことと言われている。顔は人間、体は獣の姿をしていて、人を迷わせる。平安時代中期の辞書『和名類聚抄』ではスダマという和名の鬼の一種とされ、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』では山の神とされる[3]。

魍魎は山川や木石の精霊とされる。山・水・木・石などあらゆる自然物の精気から生じ、人を化かす。また、死者を食べるとも言われ、姿かたちは幼児に似ていて、2本足で立ち、赤黒色の皮膚をして、目は赤く、耳は長く、美しい髪と人に似た声をしている。これらの外見は鬼を思わせる。『和漢三才図会』では水神、古代中国の書『春秋左氏伝』では水沢の神とされる[3]。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/魑魅魍魎#.E9.AD.91.E9.AD.85[受信:2017年4月30日。]

Benjamin Creme (1922/12/5 - 2016/10/24) さんの絵画には、デーヴァを描いたものがある。

Solar Angel

http://www.siriusart.org/litho-solarangel.html

Flame-Coloured Deva

http://www.lapdonline.org/paintings_and_prints_c_/content_basic_view/51886

一つの記述または計測の軸の対極または、互いに排他的に二つの部類 category として、

a. 自然主義 naturalism

b. 超自然主義 supernaturalism

を設定できる。

物質界で覚醒している意識が観測可能な世界は、つまりヒトの各自の自己意識が焦点化または感覚ないし知覚している対象(とそれらから構成した知覚世界)は、多くの人にとっては、神智学やトランスヒマラヤ密教による分類によれば、濃密物質体または濃密物質界である。

現代物理学は、

オッカムの剃刀的な方針では、存在者を増やしたくないことになるが、実際に存在するならば、認めるほかはない。

そこで、現行の物理学では検出または確認できない存在者を、いかにして存在することを確証または反確証するのかの問題となる。

一つの突破口は、ヒトの意識の問題である。夢の世界(トランスヒマラヤ密教ではアストラル界 astral plane)で目覚めているときの記憶を、物質界に焦点を当てているときの世界で想起できる記憶としてもたらさればよい。

存在者の分類として、

(哲学での)自然主義は、