2日連続を2回、計4日間で完結する

シルクスクリーンプリント講座

前半部のレポートを記します。

<1日目>

まずは

シルクスクリーン技法に関する基礎講義から。

1970年代の黄金期とは異なる

現在においての

実現可能な展開を幾つか紹介。

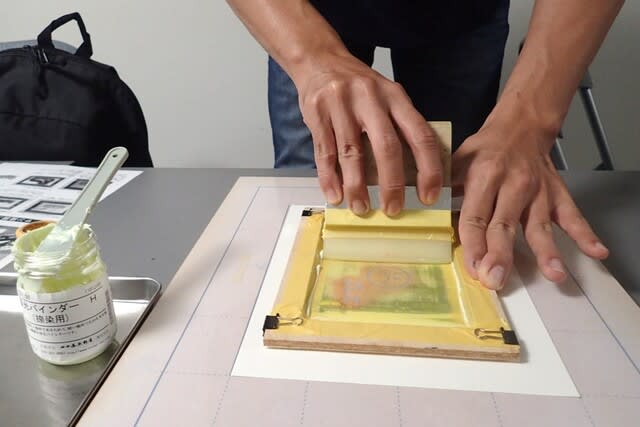

一連の作業工程、道具の説明後は

さっそく刷り作業の体験。

本講座では

数種類のインクを適宜使い分けます。

最初に扱うインクは

濃縮インクをバインダーに混ぜて

必要とする色のインクを作るタイプ。

ベタ面を刷る練習・・・

グラデーションをする練習と続け

初日の実習を終えました。

<2日目>

講座前半部では

描画スクリーン作り。

下図をスクリーンにトレースして

描画ペンでスクリーンの目を埋めます。

そして

黄色い乳剤を塗布し

乾燥後に描画ペンインクを

洗い油で溶解して製版完了。

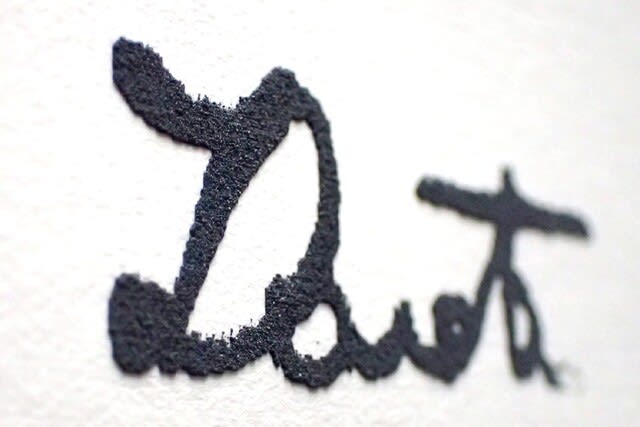

発泡系インクでひと刷り・・・

アイロンで熱を加えると

インクが膨らみ質感が変わります。

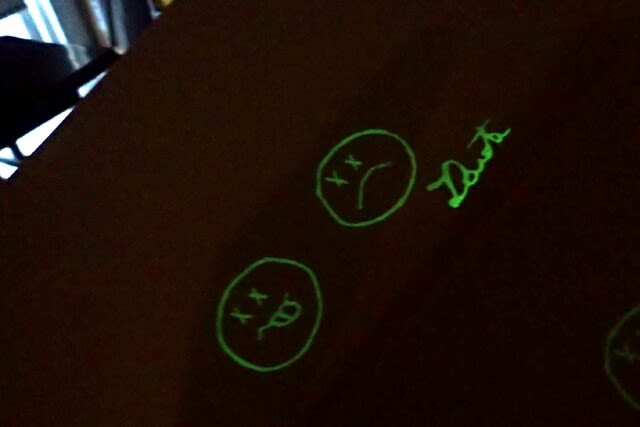

次は

蓄光バインダーでひと刷り・・・

照明を消すと刷り終えた画像は

ほのかに光ります。

講座後半部では

3日目以降に予定している

写真製版でのシルク展開の

原稿作りに取り組みました。

フォトショップを使用して

製版原稿のバリエーションを紹介。

フォトショップを介して

同じ写真から幾通りもの原稿を

作成できることを学びました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

2021年1月30・31日

古典印画技法

ヴァン・ダイクブラウンプリント

2days講座受付中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・