徳永写真美術研究所における

今年度の古典印画技法講座では

4技法を準備しました。

春にサイアノ(日光写真)

夏にアルビューメン(鶏卵紙)

秋にソルティッド(塩化銀紙)

冬にヴァンダイクの順に進行。

本レポートでは

鶏卵紙の名で知られる

アルビューメンプリントの

初日の取り組みを記します。

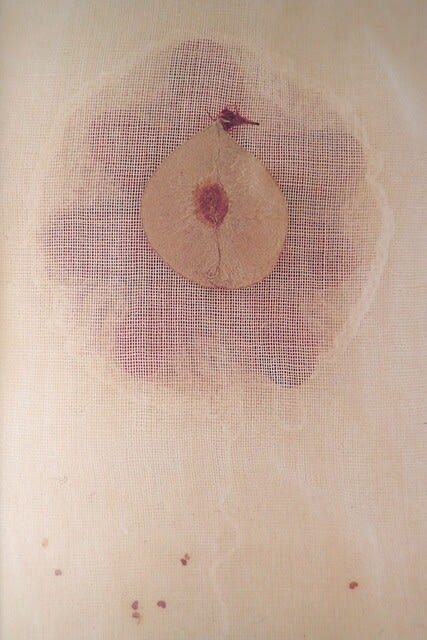

鶏卵紙と呼ばれるように

卵(卵白)を使用します。

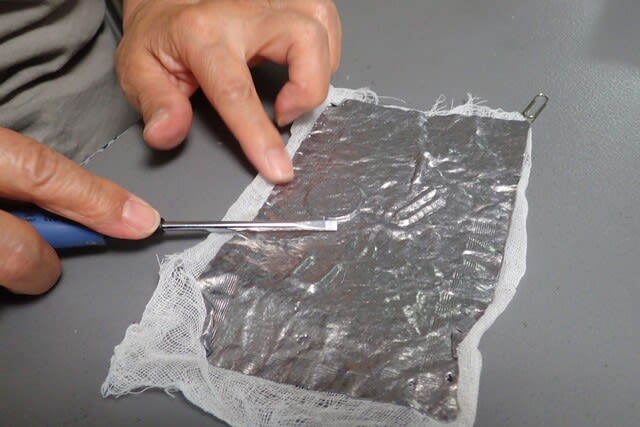

卵白・塩・水を合わせ泡立て

ガーゼで不純物を漉して

下地を作る卵白液が完成。

明るい場所で卵白液は塗布できますが

ほぼ透明の液体ためムラなく

塗れたかを見極めるのは難しく・・・

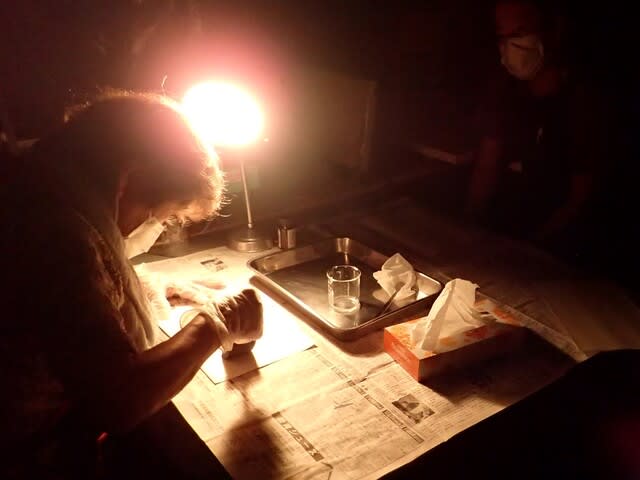

硝酸銀を溶解した感光液は

慎重に扱う必要があり

薄明るい光のもと

緊張しながらの作業が続きます。

プリント作業は日光でも

可能とされていますが

TIPAでは紫外線を発する

露光機を使い実習を進めました。

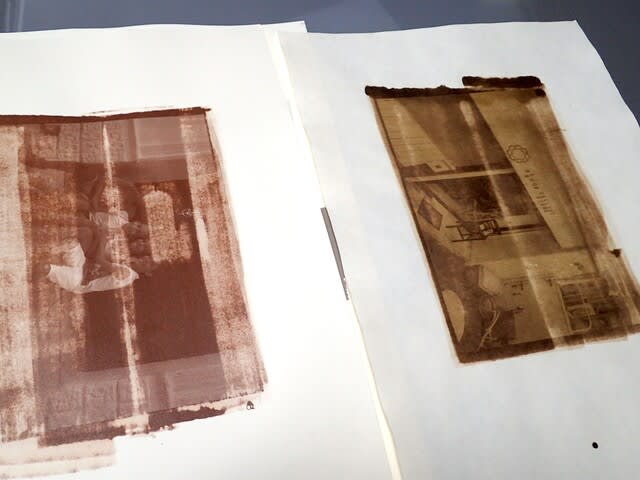

露光後は定着液に浸し

画像を安定させるために

セレン調色を施して仕上げました。

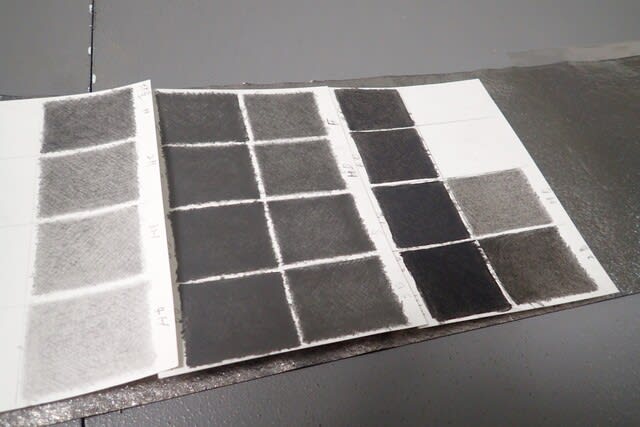

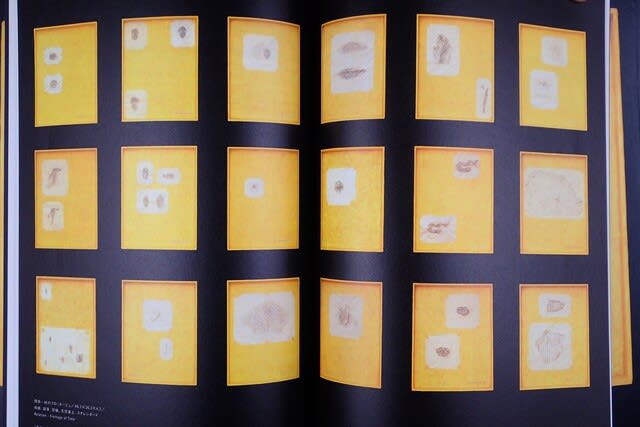

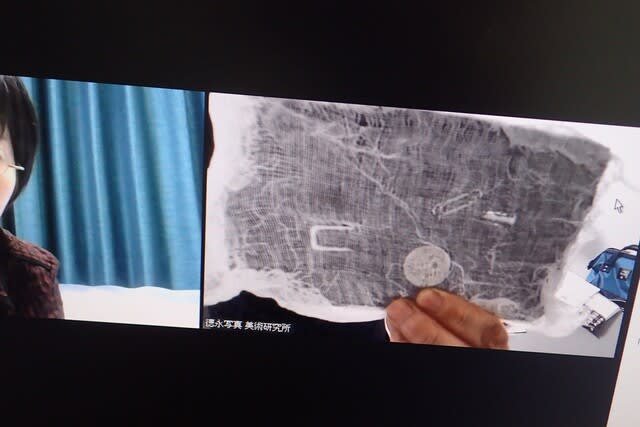

上の写真は

デジタルデータをPCに取り込み

ネガフィルム作成して仕上げた

各段階の図像です。

左から

ネガフィルム・完成写真・元データ

おおよそ予定通りの

セピア写真となっています。

いっぽう

ムラが発生することもあり・・・

↓

本技法は2度の薬液塗布作業があるため

作業工程が長く手間がかかりますが

卵白のほのかな輝きは

他の技法にはない

魅力ではないかと思います。

次回の実習にて

どこまでのクオリティを出せるのか?

ご期待ください。

*

<ご案内>

10月17日より

古典印画技法第3段

ソルティッドペーパー

(塩化銀紙)スタート

参加受付中です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・