美しい青を生み出す

サイアノタイプ技法を学ぶ

2日目の講座報告です。

この日は雲一つない快晴。

徳永写真美術研究所では

このような日をサイアノ日和と言います。

まずは

日光の下での露光実験に取り組みました。

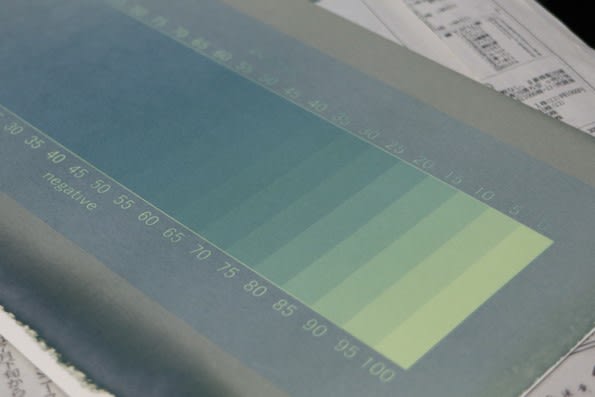

15秒、30秒、1分、2分・・・と段階露光をおこない

快晴時の露光データを取りました。

データ取りでは露光する時間帯も重要です。

今回は13:55のデータであることも確認。

水現像後には青の諧調を見る事ができました。

このデータが日光での露光時間の目安となります。

また、同時進行で露光機を用いた

デジタルネガフィルムによるデータも取りました。

下の写真は露光後(現像前)の様子です。

*

データ取りの後は

各自の制作目的に合わせた実験に取り組みました。

キャンバスに感光液を塗布したり・・・

和紙に感光液を塗り、その後、紙を折り

レリーフ状になった紙を露光するなど・・・。

結果はコチラ

↓

実験データを制作物に記して

この日の実習を終えました。

サイアノ実習後は

デジタルネガフィルムの準備にも着手。

フォトショップを使って

画像の調子を整える方法を学びました。

この日は休む間なく

たくさんの作業に取り組みました。

記:徳永好恵

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。