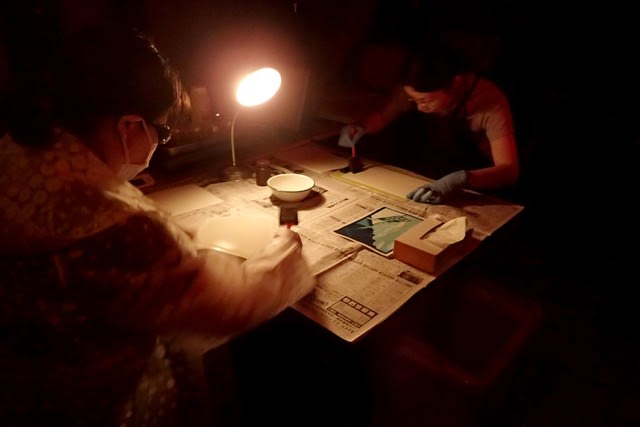

この日は前回の暗室実習にて

現像を終えたフィルムからの

プリント作業に取り組みました。

まずは

コンタクトプリントの作成から。

テストプリントとして

段階露光をおこない

その結果を見て本番プリント。

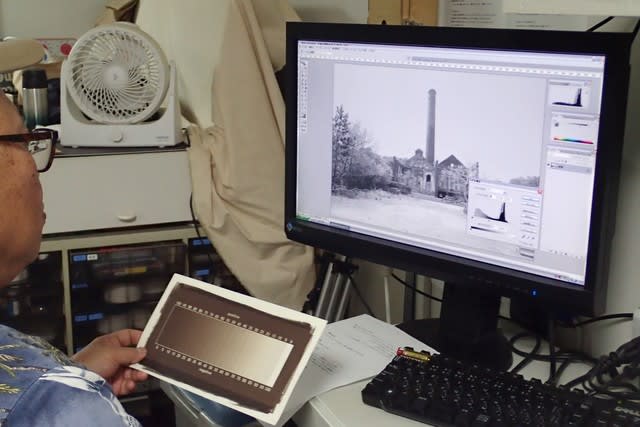

その後

仕上がったコンタクトプリントを俯瞰して

引き伸ばす写真を選びます。

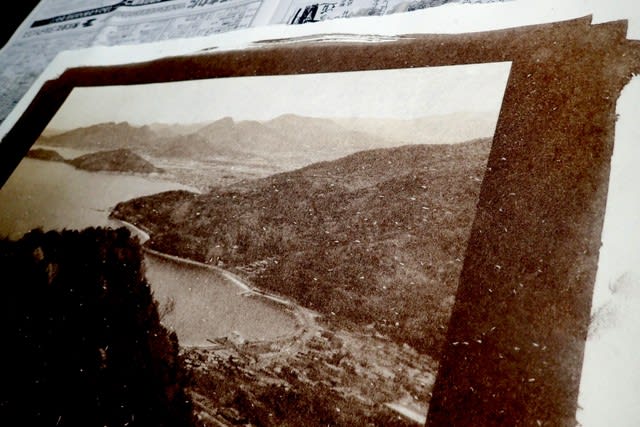

フィルム現像時に

うまくリール巻きができなかった部分は

コンタクトプリントで

白く画像が抜ける事となります。

(涙)

経験を重ねるなかで

このミスは失くしていきます。

受講生の方が

これまでにプリントした

モノクロ写真をご持参くださいました。

幾度となく焼き直しながら

1枚の写真が完成したことが伺えます。

本講座においても

後半は

バライタ印画紙を用いて

丁寧に暗室作業をおこない

銀塩写真制作に励みます。

*

<ご案内>

2020年度4月開始の講座は

現在、準備中です。

募集中の講座については

下記ページにて案内中。

http://tokunaga-photo.com/class/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・