「表現とは何か」の確認を経て

次は

「表現をおこなう」ことに取り組みます。

*

今回は普段の制作とは別に

表現することを意識したサンプル制作に対するステイトメントを仕上げ

その内容を検証しました。

「なぜ・・・なのか? その理由は?」

と

質疑応答を繰り返しながら

制作内容を深めるヒントを皆で探しました。

後半はたくさんの資料に目を通しながら

自分の関心がどこにあるのかについて考えました。

時には文献をざっと読み込んだり・・・

気になる作家の年譜を見ながら

活動当時の世界情勢を念頭に入れて

作品を見直すと新たな気づきがあったり・・・

↑

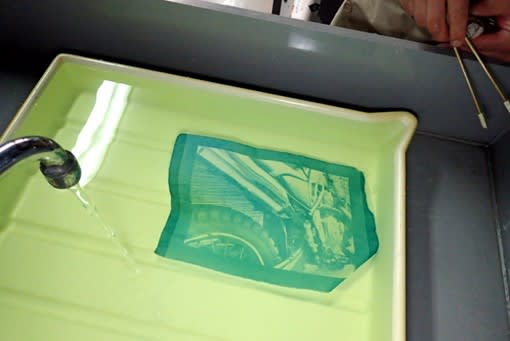

1990年の書籍と映像をあわせて見ると・・・

↓

これらは

自身の制作活動に関する “ある動機” を

与えていたということにも気づきました。

*

次回は

個々の制作を如何に進めるかについて考えます。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。