大阪・鶴橋を拠点として活動する

徳永写真美術研究所ですが

年に数回

主宰者自宅でも活動しています。

今回は毎夏恒例となっている

藍の生葉染会の様子を報告します。

自宅の一角にある藍畑にて

葉を摘むことから始まります。

葉の採集後は葉の洗浄・・・

染液作りの準備が整うと

染める布の仕込みをおこないます。

↑

模様作りに思案中の図。

染める方法はいろいろ・・・

まるごと青一色に染めるのもヨシ

布をたたんでピンではさんで・・・

布に紐を巻いたり・・・

初体験の方

リピーターの方

染織作家の方

様々な方がそれぞれの目的で

藍の生葉染に取り組みました。

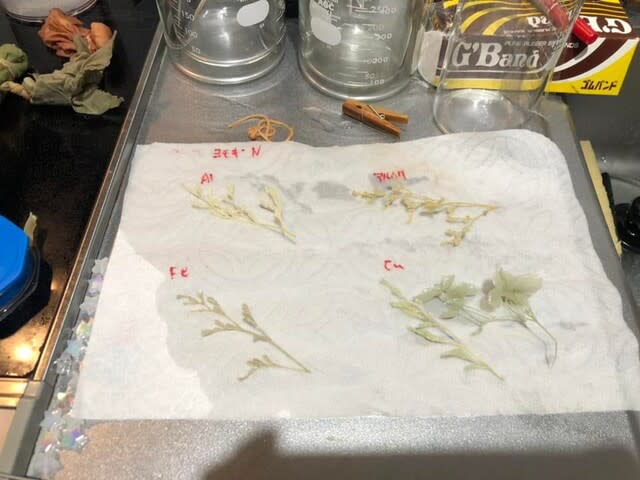

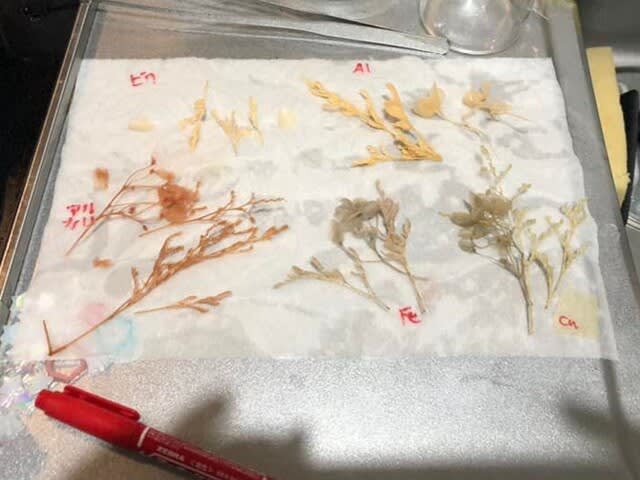

織物作家の方の実験結果

↓

綿糸の前処理を変えた実験です。

微妙な色の違いを確認できました。

この糸で織った布を

後日、見せていただくことになっています。

とても楽しみ!

*

皆さんが取り組まれた翌日

余った藍の葉で私も1枚染めました。

今年、新たに準備した反物の中から

透け感のある正絹の絽を選び・・・

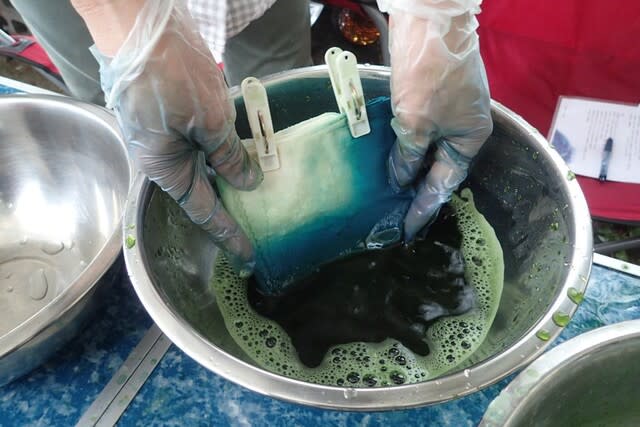

お抹茶を点てるように作った染液に

布の端を浸けるだけ・・・

染液に浸けた直後は緑色(左)

空気を絡ませながら酸化させ

10分後には青色へと変化します。

更に布を広げて酸化を促します。

仕上げの水洗時に

南国の海を想起させた青は・・・

乾燥すると穏やかな発色となりました。

両端を縫ったら

涼やかなストールの完成。

今年の夏の実用品として活躍しそうです。

記:Yoshie

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・