大型カメラを用いて撮影

フィルム現像

プリントまでをおこなう

4日間講座のレポート後半部です。

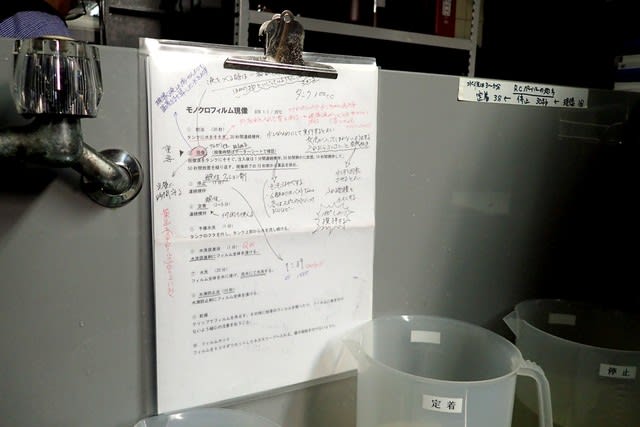

まずは暗室にて

現像・停止・定着

各液の調合から。

その後

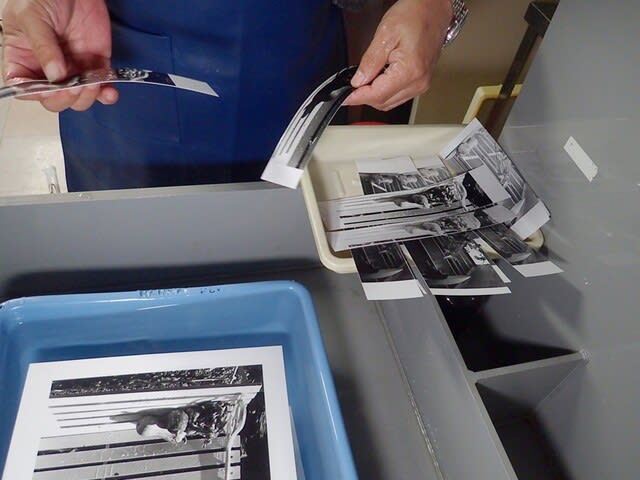

現像したネガフィルムを

印画紙に乗せてプリントする

コンタクトプリントを作成。

通称:ベタ焼き

手際よく露光時間を割り出し

コンタクトプリントを仕上げ

引き伸ばし作業に進みます。

ネガキャリアにフィルムをセット

プリントサイズを決めて

ピントを合わせ・・・

段階露光をおこないテストプリント

テスト結果をメモしながら

更に厳密なテストプリントを

何度か繰り返し・・・

露光の設計図を作って本番プリント

この一連の作業を繰り返し

4×5フィルムからの

引き伸ばしプリントを

数枚仕上げました。

35mmフィルムよりも

肌理の細かなプリントが

仕上がることを確認して

4日間講座を終えました。

*

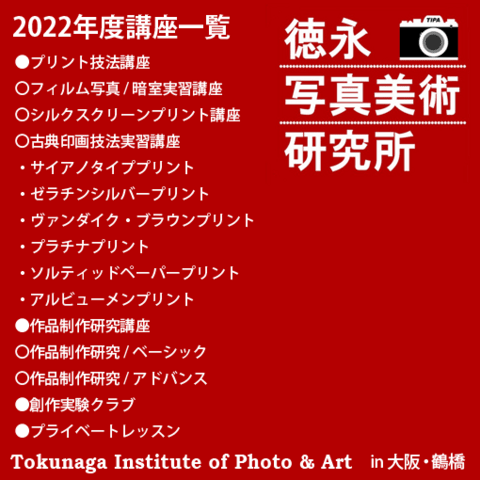

https://tokunaga-photo.com/class/

受講受付中です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・