美しい青を発色する

日光写真

こと

サイアノタイププリント

を

体験する講座

3日目のレポートです。

まずは

感光液作りから。

調合済の感光液が売られる時代ですが

徳永写真美術研究所では

粉状の薬品を溶解・調合する事から始めます。

3度目の感光液作りとなると

確実な動作で作業が進みました。

その後

前回の講座で作成した

デジカメデータからのネガフィルムを出力。

その仕上がりを確認して・・・

感光液を塗布する支持体について

希望があるとの事で

話を伺い・・・

実験してみることにしました。

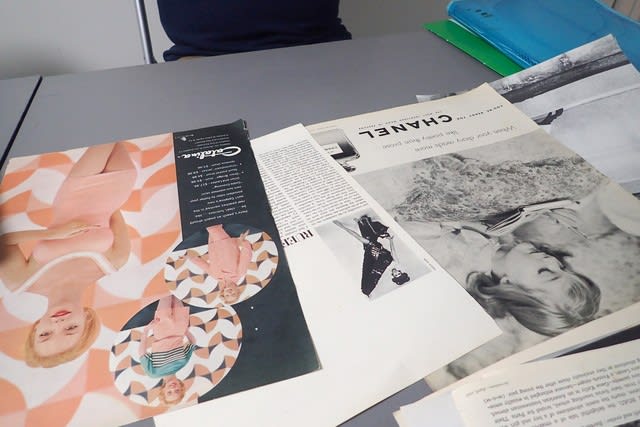

様々な印刷物に感光液を塗布し・・・

今回は日光ではなく

露光機のライトで焼き付けました。

露光直後の様子です。

水洗の工程を経た仕上がりは・・・

青の色味にバラツキが出ましたが

失敗ではない結果となりました。

ただし

印刷物については

インクが乗った部分の青濃度は

低く仕上がりました。

印刷された既存情報と

サイアノ画像の組み合わせから

何が生まれるでしょうか?

講座受講後の展開が楽しみです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・