松岡正剛編集構成の丸善刊『NARASIA(ならじあ)東アジア共同体?』3,150円と、同氏構成の奈良県制作『平城京レポート』を読んだ。いずれも、松岡が提起する「NARASIA」(平城京モデル)というコンセプトに惹かれて読んだのである。

『NARASIA 東アジア共同体?』の編集制作は松岡正剛事務所と編集工学研究所、監修は日本と東アジアの未来を考える委員会である。遷都1300年記念事業の一環として刊行された記念出版物の第2弾だ。第1弾は『NARASIA 日本と東アジアの潮流』1,890円で、こちらは《写真・イラスト・文字がヴィジュアルに展開、ポップな作り》(版元の内容紹介)の本で、私は立ち読みで済ませた。ぱらぱらとめくるだけでも楽しい本だ。

一方の『NARASIA 東アジア共同体?』は、立ち読みで済ませるような代物ではない。約700ページに総勢40人の書き手が持論を展開する。180点もの図版も、効果的に配置されていて、さすが松岡の編集力には、驚かされる。『日本の論点』を思わせる作りであるが、こちらの方が焦点が絞られ、読み応えのある論文が多い。

※県の報道発表資料

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-48679.htm#moduleid22967

「BCN Bizline」 (ITビジネス情報誌「週刊BCN」のサイト)に本書の書評が出ているので紹介する(6/21付)。《第一弾の『NARASIA――日本と東アジアの潮流』が、日本と東アジアの「これまで」を追っていたのに対して、本書は「これから」を提起する。日本と東アジアの未来を考える委員会(川勝平太委員長代行)と東アジア地方政府会合実行委員会(石原信雄委員長)の有志、40名の超のつく豪華な執筆陣が、政治・経済・科学・技術・文化など、極めて多岐にわたる分野をまたぎながら、論文・エッセイ・対話のかたちで論を展開する》。

http://biz.bcnranking.jp/article/column/bookreview/1006/100624_123138.html

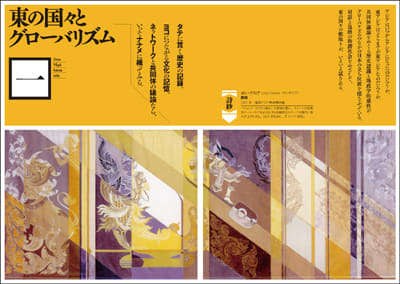

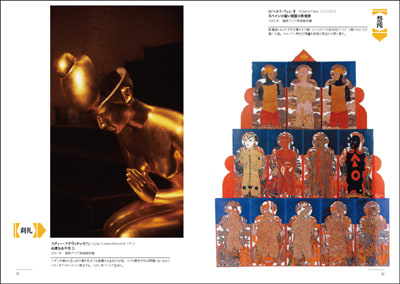

《例えば中谷巌が文化国家立国を、榊原英資が東アジアの経済統合を、呉善花が岡倉天心の「アジアは一つ」を、町田健が東アジアの言語文化を、金子郁容が日韓教育論を、といった具合だ。奈良は論の出発点もしくは終着点に過ぎず、論の一つひとつはあちらこちらを向いている。しかし、世界のなかの東アジア、東アジアのなかで日本を考える材料が、この 700ページに凝縮されているといっていい。ごった煮だから手に取って楽しいし、どこからでも読める。オールカラーだからこそ実現したビジュアルと、随所に配された東アジアの現代アートが楽しい》。執筆陣には、寺島実郎や山折哲雄がいるかと思えば、荒井知事、仲川市長(奈良市)、西口会長(奈良県商工会議所連合会)もいるという多彩ぶりである。

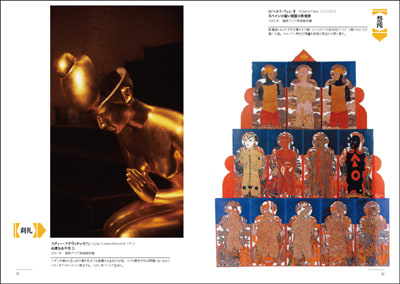

hachiro86さん(東京都在住)のブログ「自治体職員の読書ノート」には《特筆すべきが、その文章の合間にはさまっている図版である。これは日本も含む東アジアのアーティストたちの作品なのだが、これがまた息を呑むほどすばらしいのだ。最初は文章がメインで、図版はオマケ程度に考えていたのだが、見ているとそのうち図版が出てくるのが楽しみになり、場合によっては一枚の絵が近接する論文を「食って」しまっている》。

http://d.hatena.ne.jp/hachiro86/20100906/p1?sid=ba77f901b629e772

《それほどの迫力と鮮やかさと深さをたたえた作品ばかり。その向こうに、「論」の文章とはまったく違ったかたちで、東アジアのパワーとエレガンスと、そして底知れぬ可能性がみえてくる。東アジア共同体がどうなるかはわからないが、おそらく東アジアは、政治や経済などの「論」の世界より先に、「感性」と「アート」の世界で交錯し、そこに新たな可能性が萌芽する、そういった形でまずは結ばれていくのではないだろうか》。

画像は松岡正剛事務所のブログより拝借(トップおよび次の画像も)

http://www.eel.co.jp/seigowchannel/archives/2010/06/publishing_50.html

さて、一方の『平城京レポート』(日本と東アジアの未来を考える委員会発行)は、12/18~19のフォーラムで配布されたものである。日経新聞Web版(12/19付)によると《「平城遷都1300年記念グランドフォーラム NARASIA2010」が19日、奈良市であり、日本と東アジアの未来に向けた提言をまとめた「平城京レポート」が公表された》。

《様々な分野の専門家110人の見解を2年がかりでまとめたもので、5部全284ページで構成。多様性が東アジア発展の原動力と指摘し、調和と安定のため日本が積極的に情報発信すべきだなどとしている。政府代表として出席した鳩山由紀夫前首相は提言を受け取り「東アジアの文化が凝縮された、きずなの中心が奈良。政府として、この成果を日本の未来にしっかり生かしたい」と応えていた》。

県の報道資料には《今年12月に発表する「平城京レポート」の内容を再構成した第3巻「NARASIA提言集」の発刊を来年3月に予定しています》とあるので、いずれは出版されるのだろう。今はフォーラム参加者から借りて読むしかないが、「説明資料」(PDF)と「概要」(Wordファイル)は、県のサイトから無料でダウンロードできる。

※県1300年記念事業推進局企画課のサイト

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-57902.htm

フォーラムに参加した仲川市長は自らのブログに《「平城京レポート」では、奈良の潜在的な価値や埋もれかけていた知を掘り起こし、東アジアをはじめとする世界に貢献するための提言が盛り込まれました。グローバル化とナショナリズム、新しい「公」時代の共同体ネットワークなど、個人的にも関心の高い切り口が多く、完成度の高さに驚かされました》。

http://www.nakagawagen.net/blog/2010/12/post-108.php

《この2日間で得た考え方やキーワードをいくつかご紹介いたします。●奈良は日本のOS ●世界の文明は泉のようにローマに吸い込まれるが、東の泉は奈良である ●異文化に飲み込まれるでもなく、拒絶するでもなく、主体的に融合したのが日本の知恵 ●政治や経済は文化の僕である ●日本は平和の使者として世界に貢献する責務がある いずれにしても、奈良にとって歴史的な価値再発見となったことは、間違いありません》。

この『平城京レポート』(第3弾)は、『NARASIA 東アジア共同体?』(第2弾)に決して引けを取らない力作である。素っ気ない黄色い表紙をつけた白黒A4版・約300ページの冊子は、決して読みやすい本ではないが、中身は濃い。大きく5つのステージ・11の章に分かれている。列挙すると、

●ステージA

グローバルな視点から、日本と東アジアの関係性と今後の課題を整理する。

第1章:東アジアの多様性と価値観・・・【制度の基層】

第2章:東の国々のグローバリズム・・・【現代の地政学】

第3章:アジア市場の台頭とリオリエント現象・・・【経済の潮流】

●ステージB

日本と東アジアの交流の歴史を振り返り、共有可能な価値観や方法を見直す。

第4章:平城京モデルの可能性・・・【歴史にひそむ方法】

第5章:東西を結ぶナラジア・ロード・・・【交流の道】

●ステージC

情報化時代の「知」の交流と、教育および人材育成のあり方を考える。

第6章:東アジアの知とネットワーク・・・【情報文化とメディア】

第7章:知の共創と教育ネットワーク・・・【学知の共有】

●ステージD

生命と環境をとりまく21世紀的リスクをふまえ、産業・技術の本来と将来を考える。

第8章:イノベーションと匠の技・・・【伝統と産業】

第9章:技術の未来とヒトの将来・・・【生命と環境】

●ステージE

地域の歴史文化資源を維持し、コミュニティの社会資本を形成するための方策を考える。

第10章:ナラジア新風土記・・・【地域文化とまちづくり】

第11章:地縁と物語の回復・・・【コミュニティとネットワーク】

内容は多岐にわたるが、深い知識に裏付けられた斬新なコンセプトが散りばめられていて、知的好奇心が満たされる刺激的なレポートである。とりわけ「第4章:平城京モデルの可能性」からは、多くの知見が得られた。

画像は弥勒プロジェクトのHPより拝借

出だしの部分を県の「概要」(Wordファイル)から引用すると《平城遷都によって日本は、中国の宮都と国家の仕組みをモデルにしながらも、倭国に育まれていた「フルコト」を重視し、政治も諸制度も文化も和漢両立の「デュアル・スタンダード」を確立した。その後もさまざまな外交・内政モデルを模索しながらも、安定した国家経営を維持することによって豊かな文化をつくりあげてきた日本の平和の時代は、「パックス・ジャポニカ」と呼ぶことが可能である。かつての日本が生みだしたすぐれた思想や理念や方法に新たな価値を見出し、これからの東アジアや世界にも発信可能な普遍的な価値観を新たに構築するべきである》。

本レポート「まとめ」のエンディングでは《1300年前、「平城京」を築いた日本の先人たちは、中国や韓半島からの渡来人を積極的に起用して理想の国づくりをめざした。当時の東アジアのグローバル・スタンダードである「漢字」や「律令」によって統治システムを整備するとともに、華厳経によって鎮護国家モデルを構築した。また、宮都の呼称「なら」は、韓半島では「国家」を意味する「NARA」に通じる。それに対して「寧楽」という漢字をあてはめた古の人々の願いを思いおこし、未来の平和と安寧のための東アジア像、世界像をともに築いていくことを提案したい》(「概要」より引用)と、次の100年への展望が示される。

なお、記述に不備があるとの一部報道があったが、そもそも『平城京レポート』は、一般書籍として販売されているわけではないので、まだ完全なものではない。例えば《聖徳太子による三経典に対する注釈書である『三経義疏』、すなわち『勝鬘経義疏』『唯摩経義疏』『法華義疏』の三書は、日本最古の二つの史書、『古事記』と『日本書紀』よりも約100年早く、中国南朝仏教の研究成果を基礎とし、朝鮮学僧の協力を得て完成された。そのうち『法華義疏』と『勝鬘経義疏』は、ブックロードによって海外に輸出されている》《中国に逆輸出され、明空の『勝鬘経義疏私鈔』を生み出した。『勝鬘経義疏私鈔』は揚州からさらに五台山へ流布し、円仁によって書写され、ふたたび日本に持ち帰られた》《『三経義疏』は、東アジアにおける漢籍の広域伝播と相互影響の結実の最初の成果といえる》(P110「聖徳太子による『三経義疏』」)は、明らかに書きすぎである(少数説の1つに過ぎない)。

《林浄因は饅頭の神としていまも奈良町の林神社に祀られている》(P96)とあるが、林(りん)神社は奈良町から北西の漢国町(近鉄奈良駅からスグ)にある。P70では「和魂漢才」とすべきところ(2か所)が、「和魂洋才」となっている…。細かいミスをあげつらえばまだまだあるが、これらは書籍として刊行される際には、ちゃんと修正されていることだろうから、あえて言挙げしないことにする。

ともあれ、本レポートは『NARASIA 東アジア共同体?』と同様、知的刺激に富んだ本であり、教えられるところは多い。グローバルで、しかも悠久の歴史の流れの中で、奈良を見つめ直すことができる。

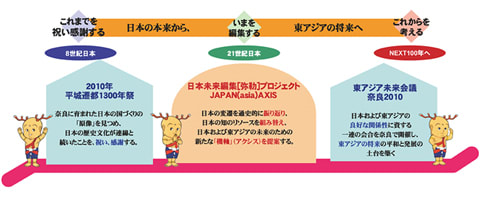

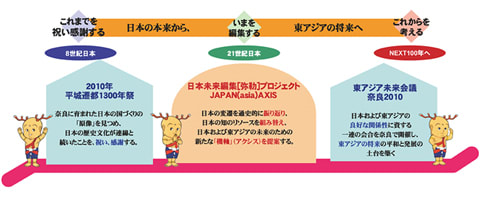

これら2冊とも、平城遷都1300年祭の一環として実施されきた「弥勒(みろく)プロジェクト」の事業である。このプロジェクトは《今日の日本や東アジアを取り巻くさまざまな困難や課題を克服するため、古代の日本から現在に至るまでの歴史の変遷を振り返り、知恵を学びくみ取りながら、わが国の新たな機軸“JAPAN AXIS”を発見・再構築します。そして、これからの百年を見通した、日本と東アジアが目指すべき進路を構想してまいります》(同プロジェクトのHP)というもので、その構想が見事に体現された著作となっている。

http://www.miroku-nara.jp/?url=/articles/view/6

ぜひ『NARASIA 東アジア共同体?』と『平城京レポート』で、奈良と東アジアの「次の100年」に思いを馳せていただきたいと思う。

『NARASIA 東アジア共同体?』の編集制作は松岡正剛事務所と編集工学研究所、監修は日本と東アジアの未来を考える委員会である。遷都1300年記念事業の一環として刊行された記念出版物の第2弾だ。第1弾は『NARASIA 日本と東アジアの潮流』1,890円で、こちらは《写真・イラスト・文字がヴィジュアルに展開、ポップな作り》(版元の内容紹介)の本で、私は立ち読みで済ませた。ぱらぱらとめくるだけでも楽しい本だ。

| 平城遷都1300年記念出版 NARASIA 日本と東アジアの潮流 これナラ本松岡 正剛丸善このアイテムの詳細を見る |

一方の『NARASIA 東アジア共同体?』は、立ち読みで済ませるような代物ではない。約700ページに総勢40人の書き手が持論を展開する。180点もの図版も、効果的に配置されていて、さすが松岡の編集力には、驚かされる。『日本の論点』を思わせる作りであるが、こちらの方が焦点が絞られ、読み応えのある論文が多い。

※県の報道発表資料

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-48679.htm#moduleid22967

「BCN Bizline」 (ITビジネス情報誌「週刊BCN」のサイト)に本書の書評が出ているので紹介する(6/21付)。《第一弾の『NARASIA――日本と東アジアの潮流』が、日本と東アジアの「これまで」を追っていたのに対して、本書は「これから」を提起する。日本と東アジアの未来を考える委員会(川勝平太委員長代行)と東アジア地方政府会合実行委員会(石原信雄委員長)の有志、40名の超のつく豪華な執筆陣が、政治・経済・科学・技術・文化など、極めて多岐にわたる分野をまたぎながら、論文・エッセイ・対話のかたちで論を展開する》。

http://biz.bcnranking.jp/article/column/bookreview/1006/100624_123138.html

| 平城遷都1300年記念出版 NARASIA 東アジア共同体? いまナラ本松岡 正剛丸善このアイテムの詳細を見る |

《例えば中谷巌が文化国家立国を、榊原英資が東アジアの経済統合を、呉善花が岡倉天心の「アジアは一つ」を、町田健が東アジアの言語文化を、金子郁容が日韓教育論を、といった具合だ。奈良は論の出発点もしくは終着点に過ぎず、論の一つひとつはあちらこちらを向いている。しかし、世界のなかの東アジア、東アジアのなかで日本を考える材料が、この 700ページに凝縮されているといっていい。ごった煮だから手に取って楽しいし、どこからでも読める。オールカラーだからこそ実現したビジュアルと、随所に配された東アジアの現代アートが楽しい》。執筆陣には、寺島実郎や山折哲雄がいるかと思えば、荒井知事、仲川市長(奈良市)、西口会長(奈良県商工会議所連合会)もいるという多彩ぶりである。

hachiro86さん(東京都在住)のブログ「自治体職員の読書ノート」には《特筆すべきが、その文章の合間にはさまっている図版である。これは日本も含む東アジアのアーティストたちの作品なのだが、これがまた息を呑むほどすばらしいのだ。最初は文章がメインで、図版はオマケ程度に考えていたのだが、見ているとそのうち図版が出てくるのが楽しみになり、場合によっては一枚の絵が近接する論文を「食って」しまっている》。

http://d.hatena.ne.jp/hachiro86/20100906/p1?sid=ba77f901b629e772

《それほどの迫力と鮮やかさと深さをたたえた作品ばかり。その向こうに、「論」の文章とはまったく違ったかたちで、東アジアのパワーとエレガンスと、そして底知れぬ可能性がみえてくる。東アジア共同体がどうなるかはわからないが、おそらく東アジアは、政治や経済などの「論」の世界より先に、「感性」と「アート」の世界で交錯し、そこに新たな可能性が萌芽する、そういった形でまずは結ばれていくのではないだろうか》。

画像は松岡正剛事務所のブログより拝借(トップおよび次の画像も)

http://www.eel.co.jp/seigowchannel/archives/2010/06/publishing_50.html

さて、一方の『平城京レポート』(日本と東アジアの未来を考える委員会発行)は、12/18~19のフォーラムで配布されたものである。日経新聞Web版(12/19付)によると《「平城遷都1300年記念グランドフォーラム NARASIA2010」が19日、奈良市であり、日本と東アジアの未来に向けた提言をまとめた「平城京レポート」が公表された》。

《様々な分野の専門家110人の見解を2年がかりでまとめたもので、5部全284ページで構成。多様性が東アジア発展の原動力と指摘し、調和と安定のため日本が積極的に情報発信すべきだなどとしている。政府代表として出席した鳩山由紀夫前首相は提言を受け取り「東アジアの文化が凝縮された、きずなの中心が奈良。政府として、この成果を日本の未来にしっかり生かしたい」と応えていた》。

県の報道資料には《今年12月に発表する「平城京レポート」の内容を再構成した第3巻「NARASIA提言集」の発刊を来年3月に予定しています》とあるので、いずれは出版されるのだろう。今はフォーラム参加者から借りて読むしかないが、「説明資料」(PDF)と「概要」(Wordファイル)は、県のサイトから無料でダウンロードできる。

※県1300年記念事業推進局企画課のサイト

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-57902.htm

フォーラムに参加した仲川市長は自らのブログに《「平城京レポート」では、奈良の潜在的な価値や埋もれかけていた知を掘り起こし、東アジアをはじめとする世界に貢献するための提言が盛り込まれました。グローバル化とナショナリズム、新しい「公」時代の共同体ネットワークなど、個人的にも関心の高い切り口が多く、完成度の高さに驚かされました》。

http://www.nakagawagen.net/blog/2010/12/post-108.php

《この2日間で得た考え方やキーワードをいくつかご紹介いたします。●奈良は日本のOS ●世界の文明は泉のようにローマに吸い込まれるが、東の泉は奈良である ●異文化に飲み込まれるでもなく、拒絶するでもなく、主体的に融合したのが日本の知恵 ●政治や経済は文化の僕である ●日本は平和の使者として世界に貢献する責務がある いずれにしても、奈良にとって歴史的な価値再発見となったことは、間違いありません》。

この『平城京レポート』(第3弾)は、『NARASIA 東アジア共同体?』(第2弾)に決して引けを取らない力作である。素っ気ない黄色い表紙をつけた白黒A4版・約300ページの冊子は、決して読みやすい本ではないが、中身は濃い。大きく5つのステージ・11の章に分かれている。列挙すると、

●ステージA

グローバルな視点から、日本と東アジアの関係性と今後の課題を整理する。

第1章:東アジアの多様性と価値観・・・【制度の基層】

第2章:東の国々のグローバリズム・・・【現代の地政学】

第3章:アジア市場の台頭とリオリエント現象・・・【経済の潮流】

●ステージB

日本と東アジアの交流の歴史を振り返り、共有可能な価値観や方法を見直す。

第4章:平城京モデルの可能性・・・【歴史にひそむ方法】

第5章:東西を結ぶナラジア・ロード・・・【交流の道】

●ステージC

情報化時代の「知」の交流と、教育および人材育成のあり方を考える。

第6章:東アジアの知とネットワーク・・・【情報文化とメディア】

第7章:知の共創と教育ネットワーク・・・【学知の共有】

●ステージD

生命と環境をとりまく21世紀的リスクをふまえ、産業・技術の本来と将来を考える。

第8章:イノベーションと匠の技・・・【伝統と産業】

第9章:技術の未来とヒトの将来・・・【生命と環境】

●ステージE

地域の歴史文化資源を維持し、コミュニティの社会資本を形成するための方策を考える。

第10章:ナラジア新風土記・・・【地域文化とまちづくり】

第11章:地縁と物語の回復・・・【コミュニティとネットワーク】

内容は多岐にわたるが、深い知識に裏付けられた斬新なコンセプトが散りばめられていて、知的好奇心が満たされる刺激的なレポートである。とりわけ「第4章:平城京モデルの可能性」からは、多くの知見が得られた。

画像は弥勒プロジェクトのHPより拝借

出だしの部分を県の「概要」(Wordファイル)から引用すると《平城遷都によって日本は、中国の宮都と国家の仕組みをモデルにしながらも、倭国に育まれていた「フルコト」を重視し、政治も諸制度も文化も和漢両立の「デュアル・スタンダード」を確立した。その後もさまざまな外交・内政モデルを模索しながらも、安定した国家経営を維持することによって豊かな文化をつくりあげてきた日本の平和の時代は、「パックス・ジャポニカ」と呼ぶことが可能である。かつての日本が生みだしたすぐれた思想や理念や方法に新たな価値を見出し、これからの東アジアや世界にも発信可能な普遍的な価値観を新たに構築するべきである》。

本レポート「まとめ」のエンディングでは《1300年前、「平城京」を築いた日本の先人たちは、中国や韓半島からの渡来人を積極的に起用して理想の国づくりをめざした。当時の東アジアのグローバル・スタンダードである「漢字」や「律令」によって統治システムを整備するとともに、華厳経によって鎮護国家モデルを構築した。また、宮都の呼称「なら」は、韓半島では「国家」を意味する「NARA」に通じる。それに対して「寧楽」という漢字をあてはめた古の人々の願いを思いおこし、未来の平和と安寧のための東アジア像、世界像をともに築いていくことを提案したい》(「概要」より引用)と、次の100年への展望が示される。

なお、記述に不備があるとの一部報道があったが、そもそも『平城京レポート』は、一般書籍として販売されているわけではないので、まだ完全なものではない。例えば《聖徳太子による三経典に対する注釈書である『三経義疏』、すなわち『勝鬘経義疏』『唯摩経義疏』『法華義疏』の三書は、日本最古の二つの史書、『古事記』と『日本書紀』よりも約100年早く、中国南朝仏教の研究成果を基礎とし、朝鮮学僧の協力を得て完成された。そのうち『法華義疏』と『勝鬘経義疏』は、ブックロードによって海外に輸出されている》《中国に逆輸出され、明空の『勝鬘経義疏私鈔』を生み出した。『勝鬘経義疏私鈔』は揚州からさらに五台山へ流布し、円仁によって書写され、ふたたび日本に持ち帰られた》《『三経義疏』は、東アジアにおける漢籍の広域伝播と相互影響の結実の最初の成果といえる》(P110「聖徳太子による『三経義疏』」)は、明らかに書きすぎである(少数説の1つに過ぎない)。

《林浄因は饅頭の神としていまも奈良町の林神社に祀られている》(P96)とあるが、林(りん)神社は奈良町から北西の漢国町(近鉄奈良駅からスグ)にある。P70では「和魂漢才」とすべきところ(2か所)が、「和魂洋才」となっている…。細かいミスをあげつらえばまだまだあるが、これらは書籍として刊行される際には、ちゃんと修正されていることだろうから、あえて言挙げしないことにする。

ともあれ、本レポートは『NARASIA 東アジア共同体?』と同様、知的刺激に富んだ本であり、教えられるところは多い。グローバルで、しかも悠久の歴史の流れの中で、奈良を見つめ直すことができる。

これら2冊とも、平城遷都1300年祭の一環として実施されきた「弥勒(みろく)プロジェクト」の事業である。このプロジェクトは《今日の日本や東アジアを取り巻くさまざまな困難や課題を克服するため、古代の日本から現在に至るまでの歴史の変遷を振り返り、知恵を学びくみ取りながら、わが国の新たな機軸“JAPAN AXIS”を発見・再構築します。そして、これからの百年を見通した、日本と東アジアが目指すべき進路を構想してまいります》(同プロジェクトのHP)というもので、その構想が見事に体現された著作となっている。

http://www.miroku-nara.jp/?url=/articles/view/6

ぜひ『NARASIA 東アジア共同体?』と『平城京レポート』で、奈良と東アジアの「次の100年」に思いを馳せていただきたいと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます