最果タヒ『死んでしまう系のぼくら』(リトルモア、2014年09月15日発行)

最果タヒ『死んでしまう系のぼくら』には縦書きの詩と横書きの詩がある。縦書きの詩は活字媒体、横書きの詩はインターネットが初出らしい。(私は全部の一覧表をつくって確かめたわけではない。二、三の作品がそうなので、全体をそう考えた。違っているかもしれない。)

横書きの詩の方が短くて、おもしろい。横書きの詩はタイトルが一番後ろに書かれているので、先にタイトルを書いてしまうのは最果の思いには反するだろうけれど、まあ、先に書いてしまう。「冷たい牛乳」。

なかほどの母親の牛と子どもの牛が登場するところがとてもいい。動物の世界は人間とは無関係である。飼育され、売られるための牛であっても、人間の「意識」とは無関係に生きている。自然を生きている。自然という非情のなかにも「愛」というものが存在する。それは人間とは関係なく、牛のなかだけで完結する。そして、そのことは「愛」というものが一回一回(一対一のなかで)完結することを教えてくれる。

--という具合に最果は書いているわけではないが、私は最果の詩から、そういうことを感じた。牛のなかだけで完結する「愛」。人間が何のために牛に子どもを産ませたのか、ということとは無関係にただ一対一のなかに「愛」が自然に生まれてきてしまう。

それを自分自身に引きつけるとき、最果は「だれかがだれかに贈った愛を おろかに信じてしまう」というような抽象的なことば、あるいは間接的なことばを経由するのだけれど、そこが最果の特徴(個性)だと思った。

抽象的、間接的--と私が書いてしまうのは、「だれかがだれかに」には具体性がないからだ。そこに私はどんな「直接性」をも感じない。

こんな抽象的、間接的なものを、最果は、自分の「直接性」と結びつけてしまう。

最果は、もしかすると「直接性」が苦手なのかもしれない。「直接性」のなかでは自分を解放したという感じがもてないのかもしれない。自分とは関係のない「誰か」の生きる姿を見て、そこに自分を投影させるという「抽象性/間接性」をへて、自分の「生きる」実感を整理しているのかもしれない。

母牛と子牛という存在は最果とは無関係に生きている。その無関係のなかから乳を与える/乳を飲むというつながりに注目し、そこから「愛」を導き出し、それと同じ「愛」が自分と母とのあいだにもあった、母は子どもを愛するものだ、という「意味」意味を引き出す。この「意味」を引き出すときの「経由」のなかに、最果はいるのかと思う。

「意味」を引き出し、「意味」によって「愛」を実感する--その経由の仕方が、たぶん最果の「個性」だと思う。自分のなかから直接「意味」を引き出すのではなく、「他者」の運動から「意味」を引き出し、「他人の意味」を「自分の意味」として生きる。自分を「間接的/抽象的」に生きる。--そこには一種の「欠落」というものがある。その「欠落」をたぶん最果は「かなしみ」とか「さびしさ」という感覚で呼ぶのだろうなあ。

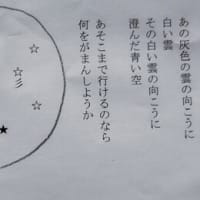

私のことばは書き急いでいるかもしれない。別な詩から、言いなおしてみる。縦書きの「夢やうつつ」という作品。その書き出し。

この1行目の「わたしの関係のないところ」が最果ての「直接性の拒絶」あるいは「間接的/抽象的」を印づけている。間接的でありながら「わたしのことをすきなまんまで」という接続性(連続性)を要求する。そのときの「接続性」は「意味」である。「好き(好く)」という動詞のもっている「意味」だけは、そこに接続させる。

こうした「意味」は、私には宙ぶらりんに見えるけれど、最果にはそれが宙ぶらりんであるがゆえに、いつでもそれといっしょにいることができる(まだだれのものにもなっていない)魅力的なものなのだろう。

で、この抽象性/間接性、無関係なものへの精神の延長性(無関係なものに身を寄せようとする精神の動き)、自己を捨てて、他者に近づくことで、他者の実感を自分の「意味」にするするという動きを象徴的に語るのが、

最果は、いつでも「自分の気持ち」ではなく「きみたちのきもち」を知っているということを優先する。「きみたち(他者)」のなかにある「意味」を優先し、言い換えると「他者」のなかにある「感情」を自分のことばで「意味」に直して、引き受け、自分を整理する。

このとき、深海魚の気持ちがわかるなんて、最果の感受性はなんと純粋で美しいと思うかどうか。そう感じる最果に親近感をおぼえるかどうか。

私は、ちょっと怖い。

私には、だいたい深海魚の気持ちがわからない。だから、深海魚の「きもちを知っているよ」と最果が言っても、それがほんとうかどうかわからない。最果のつくりだした「きもち」がそこにあることはわかるけれど、そしてそういう「きもち」をつくりださざるを得ないほど最果が生きることに苦しんでいるだろうなあ、とはわかるけれど、もしかするとその苦悩というのは、深海魚の「きもち」を作りがしてしまうからなんじゃないかな、とも思う。

自分で「意味」をつくりだしておいて、それを「他者」のなかに投影し、それをもう一度自分に引き寄せることで、それを「感情」と言いなおしていないか。

だからなのだが、

横書き「電球の詩」という作品。

こういうことばに触れると、あ、これはいいなあ、と感嘆してしまう。

「生きていること 血が、洋服につくこと」の1行が特にいい。「血」は、もしかすると「きみ」の血かもしれないが、私は「ぼく(最果)」の血だと思って読んだ。いや「ぼく(最果)」の血であると同時に「きみ」の血である。最果の「肉体」は「ぼく」と「きみ」でできていて、それは分離できない。「ぼく」と「きみ」がいつも対話している。

最果は「ぼく」が「肉体」で「きみ」は「精神(こころ)」である、と言うかもしれない。

いままで引用した「牛」「だれか」「しんかいのいきもの」も「きみ(精神)」であり、その「精神」と向き合う「ぼく/わたし(最果)」は「肉体」ということになるかもしれないが……。

そして、その「精神」と「肉体」の対話は「意味」は浄化され「美しい」という「絶対的存在」へと結晶する。

しかし、と私はどうしてもつけくわえてしまう。

この最果の「肉体/精神」の二元論では、精神の方が重視されすぎている。「意味」が重要なものをにないすぎている。逆に言うと「肉体」がおろそかにされている。「肉体」は「意味」を引き出すための触媒(?)のような存在になっている。そこに、なんともしれない不安を感じてしまう。

最果タヒ『死んでしまう系のぼくら』には縦書きの詩と横書きの詩がある。縦書きの詩は活字媒体、横書きの詩はインターネットが初出らしい。(私は全部の一覧表をつくって確かめたわけではない。二、三の作品がそうなので、全体をそう考えた。違っているかもしれない。)

横書きの詩の方が短くて、おもしろい。横書きの詩はタイトルが一番後ろに書かれているので、先にタイトルを書いてしまうのは最果の思いには反するだろうけれど、まあ、先に書いてしまう。「冷たい牛乳」。

ぼくに生きてほしいと思ってくれるひとが

いなくなった夜に 台所で

冷蔵庫を開けて 牛乳をありったけ飲んだ

ぼくに生きてほしいと思ってくれるひとがいない世界で

今も母親の牛が 子どもにお乳を飲ませている

みんなを愛する博愛なんて信じないけれど

だれかがだれかに贈った愛を おろかに信じてしまうのは

ぼくにも母がいたからだろうか

なかほどの母親の牛と子どもの牛が登場するところがとてもいい。動物の世界は人間とは無関係である。飼育され、売られるための牛であっても、人間の「意識」とは無関係に生きている。自然を生きている。自然という非情のなかにも「愛」というものが存在する。それは人間とは関係なく、牛のなかだけで完結する。そして、そのことは「愛」というものが一回一回(一対一のなかで)完結することを教えてくれる。

--という具合に最果は書いているわけではないが、私は最果の詩から、そういうことを感じた。牛のなかだけで完結する「愛」。人間が何のために牛に子どもを産ませたのか、ということとは無関係にただ一対一のなかに「愛」が自然に生まれてきてしまう。

それを自分自身に引きつけるとき、最果は「だれかがだれかに贈った愛を おろかに信じてしまう」というような抽象的なことば、あるいは間接的なことばを経由するのだけれど、そこが最果の特徴(個性)だと思った。

抽象的、間接的--と私が書いてしまうのは、「だれかがだれかに」には具体性がないからだ。そこに私はどんな「直接性」をも感じない。

こんな抽象的、間接的なものを、最果は、自分の「直接性」と結びつけてしまう。

最果は、もしかすると「直接性」が苦手なのかもしれない。「直接性」のなかでは自分を解放したという感じがもてないのかもしれない。自分とは関係のない「誰か」の生きる姿を見て、そこに自分を投影させるという「抽象性/間接性」をへて、自分の「生きる」実感を整理しているのかもしれない。

母牛と子牛という存在は最果とは無関係に生きている。その無関係のなかから乳を与える/乳を飲むというつながりに注目し、そこから「愛」を導き出し、それと同じ「愛」が自分と母とのあいだにもあった、母は子どもを愛するものだ、という「意味」意味を引き出す。この「意味」を引き出すときの「経由」のなかに、最果はいるのかと思う。

「意味」を引き出し、「意味」によって「愛」を実感する--その経由の仕方が、たぶん最果の「個性」だと思う。自分のなかから直接「意味」を引き出すのではなく、「他者」の運動から「意味」を引き出し、「他人の意味」を「自分の意味」として生きる。自分を「間接的/抽象的」に生きる。--そこには一種の「欠落」というものがある。その「欠落」をたぶん最果は「かなしみ」とか「さびしさ」という感覚で呼ぶのだろうなあ。

私のことばは書き急いでいるかもしれない。別な詩から、言いなおしてみる。縦書きの「夢やうつつ」という作品。その書き出し。

「わたしをすきなひとが、わたしの関係のないところで、わたしのこ

とをすきなまんまで、わたし以外のだれかにしあわせにしてもらえた

らいいのに。わたしのことをすきなまんまで。」

この1行目の「わたしの関係のないところ」が最果ての「直接性の拒絶」あるいは「間接的/抽象的」を印づけている。間接的でありながら「わたしのことをすきなまんまで」という接続性(連続性)を要求する。そのときの「接続性」は「意味」である。「好き(好く)」という動詞のもっている「意味」だけは、そこに接続させる。

こうした「意味」は、私には宙ぶらりんに見えるけれど、最果にはそれが宙ぶらりんであるがゆえに、いつでもそれといっしょにいることができる(まだだれのものにもなっていない)魅力的なものなのだろう。

で、この抽象性/間接性、無関係なものへの精神の延長性(無関係なものに身を寄せようとする精神の動き)、自己を捨てて、他者に近づくことで、他者の実感を自分の「意味」にするするという動きを象徴的に語るのが、

深海ではいきものがくちをぱ

くぱくさせて、泣いているね。わたしはきみたちのきもちを知って

いるよ。

最果は、いつでも「自分の気持ち」ではなく「きみたちのきもち」を知っているということを優先する。「きみたち(他者)」のなかにある「意味」を優先し、言い換えると「他者」のなかにある「感情」を自分のことばで「意味」に直して、引き受け、自分を整理する。

このとき、深海魚の気持ちがわかるなんて、最果の感受性はなんと純粋で美しいと思うかどうか。そう感じる最果に親近感をおぼえるかどうか。

私は、ちょっと怖い。

私には、だいたい深海魚の気持ちがわからない。だから、深海魚の「きもちを知っているよ」と最果が言っても、それがほんとうかどうかわからない。最果のつくりだした「きもち」がそこにあることはわかるけれど、そしてそういう「きもち」をつくりださざるを得ないほど最果が生きることに苦しんでいるだろうなあ、とはわかるけれど、もしかするとその苦悩というのは、深海魚の「きもち」を作りがしてしまうからなんじゃないかな、とも思う。

自分で「意味」をつくりだしておいて、それを「他者」のなかに投影し、それをもう一度自分に引き寄せることで、それを「感情」と言いなおしていないか。

だからなのだが、

横書き「電球の詩」という作品。

きみをだいじにおもうこと

欲望がきちんとぼくにあること

生きていること 血が、洋服につくこと

きみはすべてが汚いと涙する

夜が落ちてきて きみの涙に光をためて

ぼくがそれだけを見つめ ねむること

ずっと泣いていてほしい

失望してやっと、きみは美しくなる

こういうことばに触れると、あ、これはいいなあ、と感嘆してしまう。

「生きていること 血が、洋服につくこと」の1行が特にいい。「血」は、もしかすると「きみ」の血かもしれないが、私は「ぼく(最果)」の血だと思って読んだ。いや「ぼく(最果)」の血であると同時に「きみ」の血である。最果の「肉体」は「ぼく」と「きみ」でできていて、それは分離できない。「ぼく」と「きみ」がいつも対話している。

最果は「ぼく」が「肉体」で「きみ」は「精神(こころ)」である、と言うかもしれない。

いままで引用した「牛」「だれか」「しんかいのいきもの」も「きみ(精神)」であり、その「精神」と向き合う「ぼく/わたし(最果)」は「肉体」ということになるかもしれないが……。

そして、その「精神」と「肉体」の対話は「意味」は浄化され「美しい」という「絶対的存在」へと結晶する。

しかし、と私はどうしてもつけくわえてしまう。

この最果の「肉体/精神」の二元論では、精神の方が重視されすぎている。「意味」が重要なものをにないすぎている。逆に言うと「肉体」がおろそかにされている。「肉体」は「意味」を引き出すための触媒(?)のような存在になっている。そこに、なんともしれない不安を感じてしまう。

| 死んでしまう系のぼくらに |

| 最果 タヒ | |

| リトル・モア |

| 谷川俊太郎の『こころ』を読む |

| クリエーター情報なし | |

| 思潮社 |