医者が書いた本です。

霊魂や霊界について科学的見地から

書かれています。

世界観が変わります。

ぜひ読んでみてください。

</for

霊魂や霊界について科学的見地から

書かれています。

世界観が変わります。

ぜひ読んでみてください。

</for

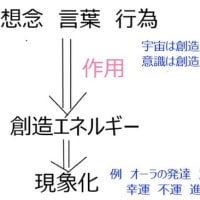

創造エネルギーの現象化

5年前

創造エネルギーの現象化

5年前

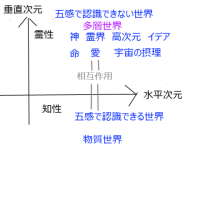

知性と霊性

6年前

知性と霊性

6年前

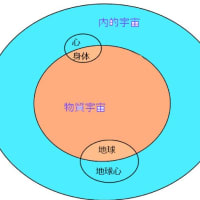

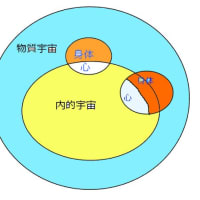

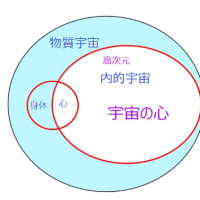

物質宇宙と内的宇宙 ニューバージョン

6年前

物質宇宙と内的宇宙 ニューバージョン

6年前

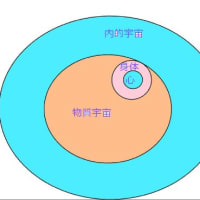

物質宇宙と内的宇宙2

6年前

物質宇宙と内的宇宙2

6年前

アセンション後の人間

6年前

アセンション後の人間

6年前

物質宇宙と内的宇宙

6年前

物質宇宙と内的宇宙

6年前

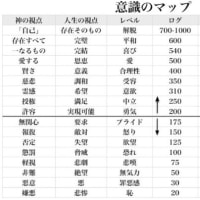

意識のマップ

7年前

意識のマップ

7年前

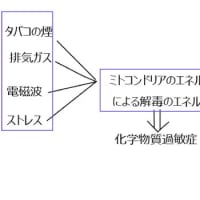

化学物質過敏症の仕組み

7年前

化学物質過敏症の仕組み

7年前

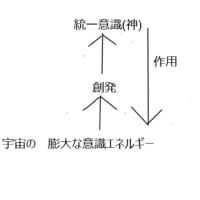

神の創発を図にしてみました

8年前

神の創発を図にしてみました

8年前

中元すず香は不動明王だった。

8年前

中元すず香は不動明王だった。

8年前