『セデック・バレ』を吉祥寺のバウスシアターで見ました。

(1)本作は、台湾で大ヒットしている作品であり、それも戦前の台湾を扱ったものと聞いて、あるいは以前見て大変感動した台湾映画『非情城市』(1989年)のような雰囲気を持っているのかなと期待して、映画館に出かけました(注1)。

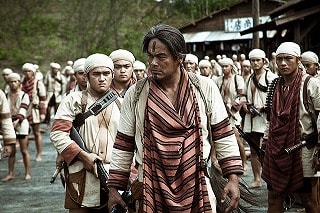

舞台は、昭和初期の台湾の山岳地帯の一つの地区。

1895年(明治28年)の下関条約によって統治することとなった日本は、台湾原住民(戦前は「高砂族」といわれていました)の抵抗を排除して、急速に台湾での支配を確立していきます。

ただ、昭和初期になると、それまでの統治実績に自信があったのでしょうか(注2)、日本側は、自分たちを防護することにそれほど重きを置いていないように見受けられます(注3)。

他方、原住民の方では、貧困などから日本に対する恨みがかなり積み重なっていました(注3)。

きっかけは、日本人警察官と原住民の若者との乱闘騒ぎ。それを引き金として、原住民による反乱が勃発します。

具体的に本作で取り上げられるのは、満州事変の前年に当たる1930年10月に起きた霧社事件。

台湾原住民の一つであるセデック族のおよそ300人が、頭目(注4)の一人モーナに率いられて立ち上がり、日本人の警察官のいる駐在所を襲撃したあと、運動会のために学校の校庭に集まっていた日本人約140名を虐殺したのです。

映画の第1部「太陽旗」では、1895年に日本が統治するために乗り込んできたときから決起の日までが描かれ、第2部「虹の橋」では、彼らが3,000名近くに増強された日本の警察と軍隊によって鎮圧されるまでが描かれます。

本作を見ると、遠くは、アメリカにおけるインディアンと騎兵隊の戦いなどに連想がいきますし、近くは、この間のアルジェリア人質事件など様々な事件が思い起こされるところです。

でも、そんな現実的な面よりも、モーナ達決起したセデック人が守ろうとしたのがあくまでも自分たちの「狩り場」であり、勇者として死んで「虹の橋」を渡って祖先の仲間に入ろうとセデックの人たちが望んだという点に(注5)、クマネズミは歴史ロマンを感じました。

とはいえ、何しろ2部作の合計で4時間半以上かかる長尺で、いろいろ興味を惹くものが画面に登場してこないと相当の忍耐が必要になるわけながら、とどのつまりは日本による台湾統治期に起きた原住民による反乱を描くだけですから(注6)、全体として酷く単調な感じになってしまいます(注7)。

(2)勿論、本作に、日本による戦前の植民地政策の問題点を感じる見方もあるでしょう。

例えば、映画評論家の山根貞男氏は、4月19日付朝日新聞に掲載された「原住民の目に映る愚行」と題する映画評において、次のように述べています。

「アジアの映画人が結集した大作といえよう。その映画的な力のもと、画面には、大自然の豊かさ、原住民のおおらかさ、彼らの文化の素晴らしさが充満するが、それだけに、戦いの残酷さは際立つ。ことに後半、山岳地帯を走り回って勇壮に戦う原住民が、大砲はおろか空爆や毒ガスまで用いた日本軍に追い詰められ、女性たちが集団自決に至るくだりは、戦争という人間の愚行を生々しく描」いている。

「それにしても、我々日本人には痛い映画である。アクション映画の面白さを満喫するからこそ、そう感じる。後半、日本の巡査になり日本名を名乗る若い原住民2人が、戦う両方の側に引き裂かれて苦悩する。その姿は我々に通じるといえば、いい気なものだとセデック族の戦士に罵倒されようか。現代史に根ざしたそんな活劇である」。

「原住民の目に映る愚行」というタイトルとか(注8)、「我々日本人には痛い映画である」や、「セデック族の戦士に罵倒されよう」といった文章からは、戦前の日本統治に対する山根氏の強い反省の念がうかがえるところです。

しかしながら、本作で描かれる霧社事件は、既に80年以上も昔の出来事です。歴史的な事実として、もっと客観的に見た方がいいのではないかな、と思われます。

さらに、この映画を制作した魏(ウェイ・ダーション)監督も、「「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった」などと述べているように、特定のイデオロギーに立って映画を撮ったわけではないように考えられます(注9)。

そこで、この点についてクマネズミは、次のフリー・ジャーナリストの福島香織氏の見解に、まだしも同感します(注10)。

同氏は、『日経ビジネス』オンラインの2011年10月5日の記事で、次のように述べています。

「自分の目で前後編を見た上で言えば「セデック・バレ」は抗日事件を題材にしながらも反日映画ではなかったと思う。誤解を恐れずに言えば、むしろ親日映画かもしれない。さらに言えば、ひょっとすると反中華映画かもしれない」。

「映画の最初の「霧社事件を改変している」と字幕で説明しているように、歴史の真実を訴える映画でも、歴史を解説する映画ではないだろう。また、戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画でもなさそうだ」(注)。

「この映画が親日映画ではないか、と感じるのは、原住民の抗日事件を描きながら、靖国神社や武士道に象徴される日本人の感性を台湾人が理解していることをそこはかとなく表現しているからだ」。

要すれば、本作は抗日事件を題材にしながらも戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画ではない、ということでしょう。

クマネズミもそう思いましたが、でもさらに言えば、福島氏のように、「抗日」「反日」「親日」「反中華」といった言葉をことさら持ち出すこともないのではないか、と思いました。

いうまでもなく、本作には日本軍や日本人警察官が登場し(注11)、かなり蔑んだ態度をセデック族の人々に対してとったりしますが、原住民の領域に乗り込んでくる外国人部隊がどこでもとった態度の範囲を出ていないように見受けられます。

他方で、モーナ―が決起を決断するに際しては、森の奥にある滝の前で、日本軍討伐隊との戦いで死んだはずの父親の姿を見、父が「お前はセデック・バレ(真の人)だ」と言うのを聞き、最後に一緒に歌を歌う様子が描かれます(注12)。

また、実際には、日本軍戦死者は22人とごくわずかだったにもかかわらず、本作では、モーナたちに機関銃をいくつか奪われたりして、相当の数の日本兵が殺されます。

こんなところからも、本作は、虐げられてきた民族が武器をとって反逆の狼煙を上げながらも結局は打ち負かされてしまうというファンタジックな歴史ロマンの一作ではないかと思えたところです(注13)。

(注1)台湾映画はあまり見ておりませんが、本作を制作した魏監督の『海角七号/君想う、国境の南』とか、さらに『モンガに散る』を見ています。

また、台湾を舞台とする映画としては、邦画『トロッコ』が印象的でした。なお、同作に登場するのと似たトロッコが、本作では、日本軍の兵員や武器の輸送に使われています!

(注2)例えば、本作でもちらっと映し出されますが、「蕃童教育所」における日本語教育。「お父さん」「お母さん」などを黒板に大書して、原住民児童に繰り返し言わせています。

『日本語教育と近代日本』(多仁安代著、岩田書院)によれば、台湾原住民に対する「日本語教育は、本島人(漢族系台湾人)より成果が上がっていたというのが定説になっている」ようです(同書P.104)。

なお、同書によれば、「蕃童教育所」は警察が所管するもので、「警察官が執務のかたわら日本語や礼法を教えたのが始まりらしい」とのこと(「修業年限は4年で、教科目は修身・国語・算術・図書・唱歌・体操など」)。 また、台湾人に対する日本語教育の機関としては、もう一つ総督府学務部所管の「国語伝習所」があったようです。

(注3)各地に設けられた警察組織の中にも、セデック族を取り込んでいたりします。映画では二人描かれますが(花岡一郎と花岡二郎:ただし、兄弟ではありません)、花岡一郎は師範学校を卒業しています。二人とも、日本の取締当局と反乱を起こしたセデック族との間に立たされて悩み、結局は自決してしまいます。

なお、上記「注2」にあるように、彼らは「蕃童教育所」で教鞭もとっています。

また、花岡二郎の妻の役には、母親が台湾原住民のビビアン・スーが扮しています。

(注3)映画で描かれているのは、例えば、森林伐採に携わる原住民に支払われる賃金の低さ。

(注4)セデック族は10以上の(社)に別れていて、霧社事件で決起したのは6社。モーナは、そのうちのマヘボ社の頭目。

(注5)劇場用パンフレットに掲載の「STORY」には、セデック族の信じていることとして、「先祖から受け継いだ狩り場」において「鍛錬をし、顔に刺青を入れることによって真のセデック族になってこそ、死後は祖先のいる虹の橋を渡ることができる」とあります。

(注6)幻想的なシーンを取り入れたり、歌と踊りの場面が挿入されたり、ある程度の変化は付けられているのですが。

(注7)2時間半に短縮されたインターナショナル版の方がクマネズミには良かったのかもしれません。

(注8)尤も、タイトルと評論の中身(「戦争という人間の愚行」との得ているに過ぎません)とがズレている感じですが。

(注9)「映画「セデック・バレ」を製作した目的は?」との質問に対して、魏監督は、「歴史を語ることで恨みを解きたいと考えた。歴史とは本来、非常に難解で、遺憾なことも多い。映画を通じて歴史を理解し、その時代の見方に立って、当時の人々の環境や立場を考えてほしいと思う。理解して初めて和解がある。霧社事件では、先住民族と日本人が文化と信仰の違いから誤解が生まれ、衝突した。衝突の原点に戻らなければ原因は分からない。「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった。物事は善悪だけでは判断できない。日本側も先住民族側も完璧であるはずがなく、複雑な要素が絡み合う。「日本を好きか嫌いか」という簡単な質問では答えられない複雑な気持ちを分かってほしい」などと答えています〔2011年10月20日(木)付『毎日新聞』掲載―このサイトの記事に再録されています〕。

(注10)また、このサイトの記事でも、次のように述べられています。

「中国大陸でよくある“愛国的”な視点では、決してない。もちろん、過去の日本の所業を無批判に受け入れているのでもない。セデック族の生活と昔ながらの考え方を、まずは「人としての誇りの問題」としてとらえているが、「現代社会では、とても受け入れられない伝統」ということも、よく分かる。歴史の流れの過程で発生した悲劇を、数々な残虐な出来事を含めて冷徹な視点で描写した作品だ」。

(注11)日本人の警察官役として安藤政信や木村祐一が、日本側の最高司令官として河原さぶが出演しています。

また、『海角七号』似出演していた田中千絵が、安藤政信扮する日本人警察官の妻の役で出演しています。

(注12)歌い終わると、モーナの父親は、滝壺の中に消えていきます。

(注13)それでも、立ち上がったセデック族の若者が、戦いの不利を悟って次々と自死する様には(その妻たちも、足手まといにならないようにと自死します)、かなり違和感を覚えました(生きて戦うことよりも死んで先祖の列に加わることの方に意義を感じているようなのです)。

尤も、日本側の最高司令官も、本作のラストの方で、セデック族の戦い方について「我々が百年前に失った武士道の精神を見たのか?」と訝しがるくらいですから、その時よりさらに80年以上も経過してしまった現在、分かろうとしても無理なのかもしれません。

★★★☆☆

象のロケット:セデック・バレ第一部、第二部

(1)本作は、台湾で大ヒットしている作品であり、それも戦前の台湾を扱ったものと聞いて、あるいは以前見て大変感動した台湾映画『非情城市』(1989年)のような雰囲気を持っているのかなと期待して、映画館に出かけました(注1)。

舞台は、昭和初期の台湾の山岳地帯の一つの地区。

1895年(明治28年)の下関条約によって統治することとなった日本は、台湾原住民(戦前は「高砂族」といわれていました)の抵抗を排除して、急速に台湾での支配を確立していきます。

ただ、昭和初期になると、それまでの統治実績に自信があったのでしょうか(注2)、日本側は、自分たちを防護することにそれほど重きを置いていないように見受けられます(注3)。

他方、原住民の方では、貧困などから日本に対する恨みがかなり積み重なっていました(注3)。

きっかけは、日本人警察官と原住民の若者との乱闘騒ぎ。それを引き金として、原住民による反乱が勃発します。

具体的に本作で取り上げられるのは、満州事変の前年に当たる1930年10月に起きた霧社事件。

台湾原住民の一つであるセデック族のおよそ300人が、頭目(注4)の一人モーナに率いられて立ち上がり、日本人の警察官のいる駐在所を襲撃したあと、運動会のために学校の校庭に集まっていた日本人約140名を虐殺したのです。

映画の第1部「太陽旗」では、1895年に日本が統治するために乗り込んできたときから決起の日までが描かれ、第2部「虹の橋」では、彼らが3,000名近くに増強された日本の警察と軍隊によって鎮圧されるまでが描かれます。

本作を見ると、遠くは、アメリカにおけるインディアンと騎兵隊の戦いなどに連想がいきますし、近くは、この間のアルジェリア人質事件など様々な事件が思い起こされるところです。

でも、そんな現実的な面よりも、モーナ達決起したセデック人が守ろうとしたのがあくまでも自分たちの「狩り場」であり、勇者として死んで「虹の橋」を渡って祖先の仲間に入ろうとセデックの人たちが望んだという点に(注5)、クマネズミは歴史ロマンを感じました。

とはいえ、何しろ2部作の合計で4時間半以上かかる長尺で、いろいろ興味を惹くものが画面に登場してこないと相当の忍耐が必要になるわけながら、とどのつまりは日本による台湾統治期に起きた原住民による反乱を描くだけですから(注6)、全体として酷く単調な感じになってしまいます(注7)。

(2)勿論、本作に、日本による戦前の植民地政策の問題点を感じる見方もあるでしょう。

例えば、映画評論家の山根貞男氏は、4月19日付朝日新聞に掲載された「原住民の目に映る愚行」と題する映画評において、次のように述べています。

「アジアの映画人が結集した大作といえよう。その映画的な力のもと、画面には、大自然の豊かさ、原住民のおおらかさ、彼らの文化の素晴らしさが充満するが、それだけに、戦いの残酷さは際立つ。ことに後半、山岳地帯を走り回って勇壮に戦う原住民が、大砲はおろか空爆や毒ガスまで用いた日本軍に追い詰められ、女性たちが集団自決に至るくだりは、戦争という人間の愚行を生々しく描」いている。

「それにしても、我々日本人には痛い映画である。アクション映画の面白さを満喫するからこそ、そう感じる。後半、日本の巡査になり日本名を名乗る若い原住民2人が、戦う両方の側に引き裂かれて苦悩する。その姿は我々に通じるといえば、いい気なものだとセデック族の戦士に罵倒されようか。現代史に根ざしたそんな活劇である」。

「原住民の目に映る愚行」というタイトルとか(注8)、「我々日本人には痛い映画である」や、「セデック族の戦士に罵倒されよう」といった文章からは、戦前の日本統治に対する山根氏の強い反省の念がうかがえるところです。

しかしながら、本作で描かれる霧社事件は、既に80年以上も昔の出来事です。歴史的な事実として、もっと客観的に見た方がいいのではないかな、と思われます。

さらに、この映画を制作した魏(ウェイ・ダーション)監督も、「「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった」などと述べているように、特定のイデオロギーに立って映画を撮ったわけではないように考えられます(注9)。

そこで、この点についてクマネズミは、次のフリー・ジャーナリストの福島香織氏の見解に、まだしも同感します(注10)。

同氏は、『日経ビジネス』オンラインの2011年10月5日の記事で、次のように述べています。

「自分の目で前後編を見た上で言えば「セデック・バレ」は抗日事件を題材にしながらも反日映画ではなかったと思う。誤解を恐れずに言えば、むしろ親日映画かもしれない。さらに言えば、ひょっとすると反中華映画かもしれない」。

「映画の最初の「霧社事件を改変している」と字幕で説明しているように、歴史の真実を訴える映画でも、歴史を解説する映画ではないだろう。また、戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画でもなさそうだ」(注)。

「この映画が親日映画ではないか、と感じるのは、原住民の抗日事件を描きながら、靖国神社や武士道に象徴される日本人の感性を台湾人が理解していることをそこはかとなく表現しているからだ」。

要すれば、本作は抗日事件を題材にしながらも戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画ではない、ということでしょう。

クマネズミもそう思いましたが、でもさらに言えば、福島氏のように、「抗日」「反日」「親日」「反中華」といった言葉をことさら持ち出すこともないのではないか、と思いました。

いうまでもなく、本作には日本軍や日本人警察官が登場し(注11)、かなり蔑んだ態度をセデック族の人々に対してとったりしますが、原住民の領域に乗り込んでくる外国人部隊がどこでもとった態度の範囲を出ていないように見受けられます。

他方で、モーナ―が決起を決断するに際しては、森の奥にある滝の前で、日本軍討伐隊との戦いで死んだはずの父親の姿を見、父が「お前はセデック・バレ(真の人)だ」と言うのを聞き、最後に一緒に歌を歌う様子が描かれます(注12)。

また、実際には、日本軍戦死者は22人とごくわずかだったにもかかわらず、本作では、モーナたちに機関銃をいくつか奪われたりして、相当の数の日本兵が殺されます。

こんなところからも、本作は、虐げられてきた民族が武器をとって反逆の狼煙を上げながらも結局は打ち負かされてしまうというファンタジックな歴史ロマンの一作ではないかと思えたところです(注13)。

(注1)台湾映画はあまり見ておりませんが、本作を制作した魏監督の『海角七号/君想う、国境の南』とか、さらに『モンガに散る』を見ています。

また、台湾を舞台とする映画としては、邦画『トロッコ』が印象的でした。なお、同作に登場するのと似たトロッコが、本作では、日本軍の兵員や武器の輸送に使われています!

(注2)例えば、本作でもちらっと映し出されますが、「蕃童教育所」における日本語教育。「お父さん」「お母さん」などを黒板に大書して、原住民児童に繰り返し言わせています。

『日本語教育と近代日本』(多仁安代著、岩田書院)によれば、台湾原住民に対する「日本語教育は、本島人(漢族系台湾人)より成果が上がっていたというのが定説になっている」ようです(同書P.104)。

なお、同書によれば、「蕃童教育所」は警察が所管するもので、「警察官が執務のかたわら日本語や礼法を教えたのが始まりらしい」とのこと(「修業年限は4年で、教科目は修身・国語・算術・図書・唱歌・体操など」)。 また、台湾人に対する日本語教育の機関としては、もう一つ総督府学務部所管の「国語伝習所」があったようです。

(注3)各地に設けられた警察組織の中にも、セデック族を取り込んでいたりします。映画では二人描かれますが(花岡一郎と花岡二郎:ただし、兄弟ではありません)、花岡一郎は師範学校を卒業しています。二人とも、日本の取締当局と反乱を起こしたセデック族との間に立たされて悩み、結局は自決してしまいます。

なお、上記「注2」にあるように、彼らは「蕃童教育所」で教鞭もとっています。

また、花岡二郎の妻の役には、母親が台湾原住民のビビアン・スーが扮しています。

(注3)映画で描かれているのは、例えば、森林伐採に携わる原住民に支払われる賃金の低さ。

(注4)セデック族は10以上の(社)に別れていて、霧社事件で決起したのは6社。モーナは、そのうちのマヘボ社の頭目。

(注5)劇場用パンフレットに掲載の「STORY」には、セデック族の信じていることとして、「先祖から受け継いだ狩り場」において「鍛錬をし、顔に刺青を入れることによって真のセデック族になってこそ、死後は祖先のいる虹の橋を渡ることができる」とあります。

(注6)幻想的なシーンを取り入れたり、歌と踊りの場面が挿入されたり、ある程度の変化は付けられているのですが。

(注7)2時間半に短縮されたインターナショナル版の方がクマネズミには良かったのかもしれません。

(注8)尤も、タイトルと評論の中身(「戦争という人間の愚行」との得ているに過ぎません)とがズレている感じですが。

(注9)「映画「セデック・バレ」を製作した目的は?」との質問に対して、魏監督は、「歴史を語ることで恨みを解きたいと考えた。歴史とは本来、非常に難解で、遺憾なことも多い。映画を通じて歴史を理解し、その時代の見方に立って、当時の人々の環境や立場を考えてほしいと思う。理解して初めて和解がある。霧社事件では、先住民族と日本人が文化と信仰の違いから誤解が生まれ、衝突した。衝突の原点に戻らなければ原因は分からない。「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった。物事は善悪だけでは判断できない。日本側も先住民族側も完璧であるはずがなく、複雑な要素が絡み合う。「日本を好きか嫌いか」という簡単な質問では答えられない複雑な気持ちを分かってほしい」などと答えています〔2011年10月20日(木)付『毎日新聞』掲載―このサイトの記事に再録されています〕。

(注10)また、このサイトの記事でも、次のように述べられています。

「中国大陸でよくある“愛国的”な視点では、決してない。もちろん、過去の日本の所業を無批判に受け入れているのでもない。セデック族の生活と昔ながらの考え方を、まずは「人としての誇りの問題」としてとらえているが、「現代社会では、とても受け入れられない伝統」ということも、よく分かる。歴史の流れの過程で発生した悲劇を、数々な残虐な出来事を含めて冷徹な視点で描写した作品だ」。

(注11)日本人の警察官役として安藤政信や木村祐一が、日本側の最高司令官として河原さぶが出演しています。

また、『海角七号』似出演していた田中千絵が、安藤政信扮する日本人警察官の妻の役で出演しています。

(注12)歌い終わると、モーナの父親は、滝壺の中に消えていきます。

(注13)それでも、立ち上がったセデック族の若者が、戦いの不利を悟って次々と自死する様には(その妻たちも、足手まといにならないようにと自死します)、かなり違和感を覚えました(生きて戦うことよりも死んで先祖の列に加わることの方に意義を感じているようなのです)。

尤も、日本側の最高司令官も、本作のラストの方で、セデック族の戦い方について「我々が百年前に失った武士道の精神を見たのか?」と訝しがるくらいですから、その時よりさらに80年以上も経過してしまった現在、分かろうとしても無理なのかもしれません。

★★★☆☆

象のロケット:セデック・バレ第一部、第二部

この作品は資金調達が難しく製作が長期にわたって中断したり多くの障害を乗り越えて完成したものです。2011年9月のベネチア映画祭で短縮版が世界初公開されたが監督は編集に関わらずプロデューサーのジョン・ウーが編集したこともあって残虐な闘争シーンばかりで話が分からないと大不評だった。

だから(見ていないが)短縮版ではなく完全版を見るべきでしょう。僕自身2時間半を超える映画はそれだけでマイナス点が付き見たくないのですが、この作品は(短くても)“太陽と虹”の2部構成にする必要があるのです。だから(今のところ)台湾と日本のみで完全版が上映されたことに監督は満足しています。

日本では昨年3月の大阪アジアン映画祭で2回上映されましたが日本で一般公開される見込みはないと予想され文字どうり日本中から観客が押し寄せ見たくても見れない人が続出し観客賞も取りました。ただし現在公開されている劇場版とは字幕翻訳者が違い両方見れば印象が変わるかもしれないが長いから僕は見るつもりはない。ただ“歌詞”が重要なので、そこだけは見比べてみたいのだが。

ちなみに劇場版では“霧社事件を改変している”と字幕が出たんですか? だったら大いに不満ですね。というのは当然映画だから事実とは異なり脚色されるが驚くほど正確に史実に基づいています。最初に中国語で“「霧社事件」史実改編”と字幕が出ます(だから改変としたのでしょう)。しかし中国語の改編はAdaptation で英語字幕ではbased on the true event つまり一般的に使われる“事実に基づいている”というだけの意味です。改変では、どちらかというと事実をねじ曲げたという悪い意味に取られかねない。

実はこの作品にはちょっと関わりがあって霧社事件についても当時の軍の資料も含め詳細に調べたが本当に正確です(もちろん資料によって解釈や記述の違いは多いが)。そのことが逆に映画を分かりにくくしているとも言える。例えば山岳部族は大きく分けてタイヤルやセーダッカ(セデック)など7種族で社は20近くあり狩りを主体とする生活様式は似てはいるが言語も違い風習も微妙に違う(すべての種族に首狩りの風習があるわけではない)。しかし服装なども似ているので観客には戦闘場面での敵味方の区別が付けにくい。さらに似た名前が多く紛らわしい。というのもセデック族は文字を持たないが姓もなく名の下に父の名を付ける。例えばモーナルダオの父はルダオバイで長男はタダオモーナ(だから本来はモーナ・ルダオなどの中黒は間違い)。

まず僕が評価したいのは台湾映画ではあるが中国語は使われずセデック族の言葉と日本語のみであること。(当然台湾でも中国語字幕で上映される)。そしてセデックを演じる多くの俳優もセデックであること。ただし今ではセデックでもセデック語を使える人はほとんどいない(この映画がきっかけで学ぶ人が増えているらしい)。ちなみに当然撮影でも裸足で走り回る演技に怪我人が続出。

この映画は1930年のいわゆる霧社事件がメインだが実は最初と最後が重要です。映画は1897年頃のモーナルダオの青年時代から始まり部族間の狩り場争いとモーナの人並み外れた勇敢さを見せる。そしてナレーション語られるが割譲された台湾の山岳地帯に無限の資源があるから掘り出すための南北縦断鉄道敷設のために調査隊を送る。しかしそこはマヘボ社の狩り場なので侵犯者として全員が殺される深堀事件が起きる。その制裁として中国人とセデックの交易を禁止する生活大封鎖を行い、原住民同士を戦わせる最初の作戦になるマヘボと敵対するカンタバンに交易を装って襲撃させ80人以上を殺害する姉妹ケ原事件が起きる。これらの事実はすべて映画で描かれるが一切説明はないので知識がないと年代すら分からない。セデックも狩り場は奪われ生活ができず不本意ながら和会に応じ霧社事件の直接の原因となる服従に耐えることになる。

以下延々と書いても仕方ないので省略するが、第2部のラストでも字幕のみで1931年の第二霧社事件の概要が説明されるが捕らえた蜂起蕃の514名の収容所をタウツァ蕃に襲わせ210名の首を狩る。なお高砂族という呼称はこの事件の後1935年に原住民すべてを高砂族と改める。そして翌年の盧溝橋事件をきっかけに一気に太平洋戦争まで突入するのだが勇敢なセデック族が高砂義勇兵として狩り出される。

監督は親日派だが極端に言えば、この映画は台湾には関係なく、さらに言えば日本軍とセデックの戦いでもなく日本軍が部族間の争いを利用した側面が非常に強い。

だから第2部の大半を占める戦闘シーンも部族間の争いがメインと言えなくもない。映画のテーマを一言で言うなら部族の誇りであり、現在のセデックですら忘れていた歌や踊りを復活させたことにある。映画の最初から最後までセデックの神話的言い伝えが中心になっている。

歌詞でも説明されるが、昔 天に2つの太陽があり1つが西に没すれば1つが東から出る。そのため昼ばかりで夜がない。地は乾き水は涸れ草木も枯れ、人は安息できない。屈強の青年数名が太陽征伐に出発した。(以下省略)

「実はこの作品にはちょっと関わりがあって」とありますが、「台湾と日本のみで完全版が上映されたことに監督は満足」と述べられているところからすると、あるいは魏監督らのスタッフとご昵懇なのかもしれませんね。

さて、本作について、「この映画は台湾には関係なく、さらに言えば日本軍とセデックの戦いでもなく日本軍が部族間の争いを利用した側面が非常に強い。だから第2部の大半を占める戦闘シーンも部族間の争いがメインと言えなくもない」と述べておられますが、確かにそうした観点から本作を捉えれば随分と収まりがいい感じがします。

ただ、日本人が見る場合は、どうしても日本の警察や軍隊の動きの方に目を向けがちになります(そのためもあって、この映画を巡っては、「抗日」「反日」「親日」などの言葉が飛び交ってしまうのでしょう)。

また、「milou」さんもおっしゃるように、「観客には戦闘場面での敵味方の区別が付けにくい」し、「似た名前が多く紛らわしい」のです。一々この人は誰でどっち側なのだろうと確かめていかないと、見ている方は取り残されてしまいます。

なお、「“霧社事件を改変している”と字幕」に出たことに関しては、元は「改編」であって「“事実に基づいている”というだけの意味」なのですか。

確かに、霧社の虐殺場面などでは随分とリアルに描かれていたように思われます。

ただ、日本側の戦死者が22人とごくわずかだとされているのに対して、映画では相当数の日本の兵隊が殺されているように見える点はどうなのでしょうか?

また、映画で歴史の勉強をしたくないクマネズミにとっては、最後に字幕で記述される「1931年の第二霧社事件の概要」とかモーナの遺骨の行方などは要らずもがなのように思えました(劇場用パンフレットに「「霧社事件」関係年表」が記載されていることでもありますから。ついでに言えば、同パンフレットの末尾には、「milou」さんが重視されている歌の歌詞が二つだけ掲載されています)。

「血沸き肉躍る活劇」である事を求めた結果の映画であって、反日・親日みたいなのはほとんど感じなかったですねえ。この辺は日本人がピリピリしすぎなのかもしれません。

現地の女性に「酌をさせる」というのをセデック族さんが怒ってますが、酌くらいならいいだろ。日本人はもっとえげつないことしよるに違いないやろ、とか思ったけど、そういうシーンもなかったですねえ。河原さぶが赤フン一丁でセデック女はべらせるとか凄くありそうなんですけどねえ。

個人的にはセデック女性が集まって作ったキャバクラがあってもあまり面白くなさそうだなと思う。

そこで再び不二出版1992年発行の『台湾霧社事件軍事関係資料』を借りてきた。

一般にデモの参加者が当事者と警察の発表に時には10倍も差異があるように絶対的な正解は分からないが、少なくとも(復刻版ではあるが)当時の軍部が作った資料なので日本人の犠牲者を少なくすることはあっても多くすることはないだろう。

まず正解(?)の前に、軍資料で運動会襲撃までの、ごく一部を抜粋引用する(なお本文はすべて旧漢字で漢字以外はすべてカタカナです)。

P12☆27日午前4時半頃モーナルダオは先ず次男バッサオモーナをしてマヘボ駐在所を襲撃せしめ就寝中の杉浦巡査を呼び起こし馘首(映画の通り)途中タロワン社蕃人を合し午前6時頃櫻駐在所を襲いさらにホーゴー社に向かえり…

☆タダオモーナは蕃丁1名を伴ひ午前3時半頃マヘボ社造林地に向ひ警官2名を殺害し同11時頃歸社せり

☆ポアルン社蕃人は先ずポアルン社駐在所を襲撃したる後、トンバラ、尾上、能高の各駐在所を順次に襲撃し所員及び家族の殆ど全部を虐殺し駐在所は悉く焼き拂えり

☆バッサオモーナ以下マヘボ社蕃丁は(ホーゴー社)駐在所に殺到して警官を殺害し…

これだけでも20人ぐらいは軽く殺していそう。

さて、まとめ的に「霧社管内在住者及び殉職遭難者一覧表」から抜粋すると

P13☆在住者370人うち内地人(当然内省人ではなく日本人です)227、死者136(内地人134人の内訳は警察官31警手7警察官の家族63警手の家族8出張中の職員3警察関係以外の霧社在住者22

つまり当然戦えない女・子供など家族の被害が多いですね。ウィキの数に家族が1人も含まれていないが“鎮圧”だから兵士と警官のみなのでしょう。警官だけを取り上げてもウィキの6人に対し軍資料は31人。

さて、では三省堂の資料は間違っているのか。僕は確かめていないが恐らくウィキの記事が誤引用したことは間違いない。というのは軍資料で該当する数字が見つかった。

☆附表第二

鎌田支隊死傷表

死者:将校1(中隊荒瀬虎雄)、下士官21、計22

傷者:下士官15名

つまり22という数字はあくまで鎌田支隊のみの犠牲者で、言うまでもなく部隊は全台湾中から動員されている。

☆附表第一

松井・安達大隊それぞれ約80名、後藤中隊約80、臨時警備隊約170、機関銃小隊25、曲射小隊約45、通信班約110、山砲隊約100、飛行隊約30兵站部約100…

したがって軍全体の戦死者は22名どころではない…

ちなみに軍資料でモーナルダオのことは

P11☆マヘボ社頭目モーナルダオ(推定48歳)は凶行の総指揮官にして正凶暴傲慢にして争闘を好み17,8歳の頃より剽悍を以って付近に名あり…

当然映画の印象とは違いますね。また蕃人の子供についても、

反抗蕃の壮丁数は295なるも既に13,4歳に達せるものは優に一般壮丁に伍して戦場に活動し得る能力を有す、

とあります。

結局死者総数が何人かは資料が膨大でまだ探せていない。

また出動警隊職員官及び人夫は10月28日359+201名で以後毎日増加し11月03日以降は多いときは1458+1927名だが、警官がそんなにいたとも思えないのだが…

なお必要があって昨年多くの本を読んだが、図書館の本だけで手元には1冊もありません。

ただ、「そしてこのブログも含め見たブログのほとんどが“22”という数字を挙げている。つまり全員が(必要はないし非難もしないが)自分では調べずウィキをそのまま引用している」とのご指摘につきましては、反論したくなってしまいます。

確かに、Wikipediaの「霧社事件」の項の「鎮圧側の戦死者は日本軍兵士22人、警察官6人、味方蕃21人であった」という記述に付された注記には、その出典として「『霧社事件 台湾高砂族の蜂起』127頁」とあります。

そして、拙ブログのエントリにおいても、このWikipediaの項全体にリンクをはっています。

ただ、クマネズミの場合、映画の印象からこの数が酷く少なすぎるような気がして、いろいろ調べてみたところ、下記のサイトに、 1931.1.7~1931.1.11(昭和6)の「台湾日日新報(新聞)」の記事「霧社事件の顛末 六日総督府で発表」が、画像ファイルとともに掲載 されていたのです(「データ作成:2011.4 神戸大学附属図書館」とされています)。

http://133.30.51.93/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10100755&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1

そして、その「第四、事件に対する処置」に末尾には、次の記載がありました(画像ファイルの「9」の読み取り)。

「今茲に本事件に関する警察隊及軍隊の損傷を挙ぐれば警察官に於ては殉職者警部一、巡査五、計六、負傷警部補一、巡査二計三、総計九名にして 軍隊に於ては戦死将校一、下士五、卒一六、計二二、負傷将校三、下士四、卒一六、計二三戦死、傷総計四五となる」

「milou」 さんは、「三省堂の資料」を「ウィキの記事が誤引用したことは間違いない」と述べておられますが、推測するに、「『霧社事件 台湾高砂族の蜂起』 127頁」の記述の根拠はこの昭和6年1月6日の総督府発表にあり、そこに記載されているのと同一の数字を記載する「ウィキ」が「誤引用」しているとはいえないのではないかと思います。

さらに申し上げると、同じ「第四、事件に対する処置」の項には、下記の記載があります。

「此の日鎌田台湾守備隊司令官と水越台中州知事とは同行埔里に到着し爾後の協同作戦の要綱に付きて協定する所ありたり 翌三十一日午前八時三十分軍鎌田支隊司令部並警察捜索隊本部は共に埔里より霧社に移動せり 軍部との協議に基き当日は愈々全線に亙り攻撃を開始することとなり」

推測するに、鎮圧に当たった日本軍全体の司令官が「鎌田」であり(警察の方は水越)、「鎌田支隊」の中に、不二出版1992年発行の『台湾霧社事件軍事関係資料』の「附表第 一」に記載されている「松井・安達大隊それぞれ約80名、後藤中隊約80、臨時警備隊約170、機関銃小隊25、曲射小隊約45、通信班約110、山砲隊 約100、飛行隊約30兵站部約100…」も含まれていたのではないでしょうか(「milou」さんも、「鎌田支隊には松井大隊、安達大隊も含まれてい」 るとされています。なお、これもWikipediaによりますが、「支隊」といっても、「規模は大隊級から旅団級まで任務によって様々である」とのことです)?

ですから、「milou」さんは「22という数字はあくまで鎌田支隊のみの犠牲者で、言うまでもなく部隊は全台湾中から動員されている」 と指摘されますが、「不二出版」の本の「附表第二」にも「鎌田支隊死傷表 死者:将校1(中隊荒瀬虎雄)、下士官21、計22」と記載されているとしたら、鎌田支隊が日本軍全体なのでしょうから、やはり 「22」が日本軍全体の死者数なのではないでしょうか?

また、「milou」さんは、「不二出版」の本の13ページに、「在住者370人 うち内地人(当然内省人ではなく日本人です)227、死者136(内地人134人の内訳は警察官31警手7警察官の家族63警手の家族8出張中の職員3警 察関係以外の霧社在住者22」と記載されているとされていますが、この数字も、上記の昭和6年1月6日の総督府発表についての新聞記事の中に記載されているものと同一です(ファイル「7」に掲載されている表)。

さらにいえば、この数字は、霧社事件発端時のものであって、その後の鎮圧時に係わる数字ではないものと考えられます。

仮にそうだとしたら、「milou」さんが「警官だけを取り上げてもウィキの6人に対し軍資料は31人」とおっしゃるのも、「ウィキの6人」は鎮圧に際してのものであり、「軍資料は31人」は事件発端時のものだということで、この関連で比較しても余り意味がないのではと考えられます。

とはいえ、以上はすべて、あくまでも当局側の発表に関するものであって、「結局死者総数が何人か」という“事実”問題とは、また別の事柄といえるでしょう(本来的には、「三省堂の資料」及び不二出版の本に実際に当たる必要があるところ、時間的な余裕が乏しいことから、とりあえずのものを申し上げました)。

さて

「台湾日日新報(新聞)」の記事は総督府の発表であり「台湾霧社事件軍事関係資料」所収と同一のものです。その意味では正確と言えます。

ただし関係資料の最初に注意書きがあるように「昭和5年台湾蕃地 霧社事件史」は台湾軍司令部の「正史」と見て間違いないが奥付がなく編集刊行者の記載もなく刊行年もはっきりしない。そもそも第二霧社事件によって蜂起側の「証言」できる者がほとんどいなくなった。さらに軍事・警察行動の本来的秘密性、つまり台湾総督府が非難を避けるため組織防衛の手段を講じている。

例えば11月14日に憲兵隊長が司令官宛に送った電報(P256)では大阪朝日新聞の取材に対し“憲兵隊調査の字句を削除すべく命じたり…事件の発生原因を極力秘匿することに努めつつ(?)あり”(手書き資料が多く判読困難)とある。

22名という死者数に関しては

「今茲に本事件に関する警察隊及軍隊の損傷を挙ぐれば警察官に於ては殉職者警部一、巡査五、計六、負傷警部補一、巡査二計三、総計九名にして軍隊に於ては戦死将校一、下士五、卒一六、計二二、負傷将校三、下士四、卒一六、計二三戦死、傷総計四五となる」と“公式発表”しているが“本事件”がどこからどこまでの期間なのか明示されず警察および軍関係の死者は全期間で22名であるかのように受け取れるが、例えば(軍事資料そのままだが)神戸大学作成の資料P7にも霧社管内警官及び警手の死者は“38”名と記載され“6”名は明らかに“改変”されている。

軍事資料を見ていくと、P41“本事件に於ける能高分会員の死者”は(僕には意味は分からないが)豫後備役者17名、元兵役関係ありしもの10名、家族45(妻11、子供34)。

10月29日午後8時32分台湾総督が拓務大臣に送った(であろう)電報には「本日正午までの…死体収容 郡守警部以下警察官13、警察官なる哉否哉不明の者21」…

12月2日の報告では戦死した兵士の調査表テでは氏名、遺族など細かく記載されているが総数は18、11月17日の“霧社事件死傷者”では傷の部位まで記載されているが合計は“21”になっている。ほかにもあちこちに死傷者の数が記載されているが,どう考えても“全期間”で兵士22、警察関係6は少なすぎると思われる。

ちなみに、そもそものこの議論(?)の発端は戦死者が22人に対し映画では“相当数の日本の兵隊が殺されているように見える”ということだった。

実は僕はすでにDVDを持っているので運動会以後について画面で推定される死者を数えてみた(銃や弓を撃たれただけで死んだと断定はできないが)。

その結果運動会襲撃後、霧社では電線を運ぶ兵士2名が最初に銃撃され、以下大泉隊で2名、山田警察隊で6名、鎌田司令官が到着してからは兵士が17名ほどと警察隊8名。味方蕃に首狩りの報奨金を払う場面以降(つまりほとんどは部族間の争いだが)15名ほど、爆弾投下で吹き飛んだ(死亡は不明)もの10数名…と印象ほど日本兵の死者は多くなかった。

なお軍の体制については指摘のとおり日本軍全体の司令官が「鎌田」であり、鎌田支隊(すなわち全軍)の死者は“公式”には22名になります。

今回第二部を見直して、予想外に戦闘場面(特に日本軍との)は短く全体でも戦闘場面は印象ほど多くなかった。

最後に、この作品には少し関わったこともあり愛着は大きいし映画史的(?)にも重要な作品だと思うが、実は最初に見たときの印象では映画としての評価は低かったし今でも例えば自分のベストワンになることはない。

おっしゃるとおりながら、今の中国・台湾と日本との関係を鑑みると、「日本人がピリピリしすぎ」になってしまうのもやむを得なのでしょう。

また、「日本人はもっとえげつないことしよるに違いないやろ、とか思ったけど、そういうシーンもなかった」とありますが、それが事実なのかもしれませんし、あるいは製作者側が意図的に抑制気味に映画を作っているのかもしれません。

以後も16日1、17日1、27日警官1名と小規模な戦闘では犠牲者も出ているが、基本的には5日の大決戦だけで、それ以後は圧倒的兵力で“鎮圧”というより、一番最初に書いたように以後の戦いのほとんどは部族間の戦いです。

やはり監督が強調するようにエンターテイメントとしての戦闘場面で日本兵の死者が多いように強調しているようですが在郷軍人も含めると、それほどひどい誇張とも言えないでしょう。

いうまでもありませんが、「22」の出典がどうのこうのということは、映画の評価とは全く関係がありません。

単に、前回のクマネズミのコメントは、「milou」さんが「22の真実?」とおっしゃったことに対して一つの推測を申し上げたに過ぎません(「検証」などという大それたことをしたわけではありません!)。

なお、今回のコメントで、「“本事件”がどこからどこまでの期間なのか明示されず警察および軍関係の死者は全期間で22名であるかのように受け取れるが、例えば(軍事資料そのままだが)神戸大学作成の資料P7にも霧社管内警官及び警手の死者は“38”名と記載され“6”名は明らかに“改変”されている」とおっしゃっている点に関しては、

イ)前回のコメントで申し上げたように、事件の発端時の死者の数と、その後の鎮圧時の死者の数を分けて考える必要があるものと思われます。

というのも、「霧社管内警官及び警手の死者は“38”名と記載され」ているのは、昭和6年1月6日の台湾総督府発表の「第三 事件の発端並経過」の項にある表においてであり、「“6”名」が記載されているのは、「第四 事件に対する処置」の項だからです。これは、ことさら数字が「改変」されているからではなく、取り扱っている時点の相違によるものと推測されます。

ロ)従って、「警察および軍関係の死者は全期間で22名であるかのように受け取れる」という部分にある「22」については、「44」(=「38」+「6」)になるものと考えられます。

ハ)他方で、事件が引き起こされるまで霧社を管理していたのは警察であり日本軍ではなかったため、当初の事件の被害者の中に軍関係者が計上されていなかった(その際の日本軍兵士の死者の数は「0」)と推測されます。従って、事件が起きてから鎮圧されるまでの全期間について、日本軍兵士の死者の数は「22」(=「0」+「22」)になると思います。

(「milou」さんが、「どう考えても“全期間”で兵士22、警察関係6は少なすぎると思われる」とおっしゃっている部分についても、後者の「6」は「44」とすべきと思われます)

ただし、以上はあくまでも、台湾総督府が昭和6年1月6日に発表したものに関する推測であり、「23」の日本軍兵士負傷者のうち何人かはその後死亡したのかもしれませんし、あるいは「軍事・警察行動の本来的秘密性、つまり台湾総督府が非難を避けるため組織防衛の手段を講じている」ことからくる数字圧縮があったのかもしれませんが、そういったことはもちろん全く考慮されていません。