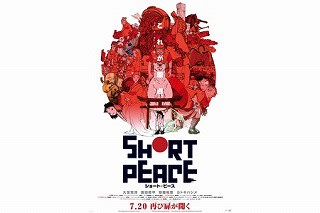

アニメ『Short Peace』を渋谷シネパレスで見てきました。

(1)本作は、『AKIRA』で国際的に著名な大友克洋氏ら5人の監督が集まって制作した「オープニングアニメーション+4本の短編」から構成されています。

例えば、最初の「九十九」は、江戸時代、箱根の山中の鄙びたお堂に入った男が出会う「付喪神」の話です。

きれいな柄を持った着物が主人公の周りでうごめく様は、実写ながら、『ミクローゼ』で描かれる天拓楼での大立ち回りを思い起こさせました。

どの作品も、いろいろな意味で日本的なものを描き出そうとしていて、一応の起承転結は備えているものの、どちらかと言えば、ストーリーというよりも、映像の美しさをとことん追求した作品のように思われ、その美しさに酔いしれていると、あれよあれよという間に68分が終わってしまいます。

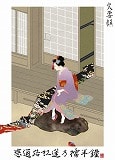

(2)特に、大友氏が携わった2番目の「火要鎮」(ヒノヨウジン)は、日本の絵巻物や浮世絵の手法を取り入れて描いていて、日本のアニメはこんな風にも描けるのだといたく圧倒されました。

ストーリーはいたって簡単。

これも江戸時代の話で、商家の娘・お若と近所の松吉は幼馴染み。ただ、松吉は火消しに憧れていて、ついには親に勘当されてしまいます。お若は、松吉への思いを捨てきれずにいたものの、祝言の日が近づいてきます。一人鬱々として、部屋で扇子を投げる遊び(「投扇興」)をしていたところ、その扇子が誤って行灯の中に入ってしまい火が付いてしまいます。お若は、その火を簡単に消すことが出来たにもかかわらず、そのままにしておくと、火はたちまち燃え広がって、……。

基本に描かれる火事は「明暦の大火」としながらも、「八百屋お七」の悲恋物語も取り入れたりして(注1)、非常に見応えのあるアニメとなっています。

たまたま、書棚にあった大友克洋氏の『SOS大東京探検隊/大友克洋短編集2』(講談社、1996年)を開いてみたら、最後に「火之要鎮(Night Flames)」(1995年)が掲載されていました。あるいは、これが本作の元になっているのかもしれませんが、内容はかなり異なります。

こちらの「火之要鎮」は江戸の長屋の話。「辰」の家で夫婦喧嘩からボヤ騒ぎがあり、これは長屋の皆が総出で消し止めたものの、今度は「富」の家で病気のかみさんが、旦那の浮気に堪えかねて自分の家に火を付けたからたまりません、燃え広がってしまい、火消しのお出ましとなります。

絵柄はそれまでの写実的な手法によっているものの、同書の「あとがき」に、「フキダシの文字も当時のものを再現しようとした」とあるところ、それは、本作が「江戸の街の空気感の表現」に拘っているとされている点(注2)にも通じているように思われます。

(3)渡まち子氏は、「日本のポップ・カルチャーを引っ張るアニメーションが、真正面から“日本”をテーマにした。なかなかの気合を感じる作品である」として70点をつけています。

(注1)さらに、劇場用パンフレットに掲載の「第3章 火要鎮」の解説によれば、炎の描写に、「「伴大納言絵巻」で描かれた、応天門の火災の絵を参考」にしたりしているとのこと。

(注2)上記注に同じ。

★★★★☆

象のロケット:Short Peace

(1)本作は、『AKIRA』で国際的に著名な大友克洋氏ら5人の監督が集まって制作した「オープニングアニメーション+4本の短編」から構成されています。

例えば、最初の「九十九」は、江戸時代、箱根の山中の鄙びたお堂に入った男が出会う「付喪神」の話です。

きれいな柄を持った着物が主人公の周りでうごめく様は、実写ながら、『ミクローゼ』で描かれる天拓楼での大立ち回りを思い起こさせました。

どの作品も、いろいろな意味で日本的なものを描き出そうとしていて、一応の起承転結は備えているものの、どちらかと言えば、ストーリーというよりも、映像の美しさをとことん追求した作品のように思われ、その美しさに酔いしれていると、あれよあれよという間に68分が終わってしまいます。

(2)特に、大友氏が携わった2番目の「火要鎮」(ヒノヨウジン)は、日本の絵巻物や浮世絵の手法を取り入れて描いていて、日本のアニメはこんな風にも描けるのだといたく圧倒されました。

ストーリーはいたって簡単。

これも江戸時代の話で、商家の娘・お若と近所の松吉は幼馴染み。ただ、松吉は火消しに憧れていて、ついには親に勘当されてしまいます。お若は、松吉への思いを捨てきれずにいたものの、祝言の日が近づいてきます。一人鬱々として、部屋で扇子を投げる遊び(「投扇興」)をしていたところ、その扇子が誤って行灯の中に入ってしまい火が付いてしまいます。お若は、その火を簡単に消すことが出来たにもかかわらず、そのままにしておくと、火はたちまち燃え広がって、……。

基本に描かれる火事は「明暦の大火」としながらも、「八百屋お七」の悲恋物語も取り入れたりして(注1)、非常に見応えのあるアニメとなっています。

たまたま、書棚にあった大友克洋氏の『SOS大東京探検隊/大友克洋短編集2』(講談社、1996年)を開いてみたら、最後に「火之要鎮(Night Flames)」(1995年)が掲載されていました。あるいは、これが本作の元になっているのかもしれませんが、内容はかなり異なります。

こちらの「火之要鎮」は江戸の長屋の話。「辰」の家で夫婦喧嘩からボヤ騒ぎがあり、これは長屋の皆が総出で消し止めたものの、今度は「富」の家で病気のかみさんが、旦那の浮気に堪えかねて自分の家に火を付けたからたまりません、燃え広がってしまい、火消しのお出ましとなります。

絵柄はそれまでの写実的な手法によっているものの、同書の「あとがき」に、「フキダシの文字も当時のものを再現しようとした」とあるところ、それは、本作が「江戸の街の空気感の表現」に拘っているとされている点(注2)にも通じているように思われます。

(3)渡まち子氏は、「日本のポップ・カルチャーを引っ張るアニメーションが、真正面から“日本”をテーマにした。なかなかの気合を感じる作品である」として70点をつけています。

(注1)さらに、劇場用パンフレットに掲載の「第3章 火要鎮」の解説によれば、炎の描写に、「「伴大納言絵巻」で描かれた、応天門の火災の絵を参考」にしたりしているとのこと。

(注2)上記注に同じ。

★★★★☆

象のロケット:Short Peace

> 本作が「江戸の街の空気感の表現」に拘っているとされている点

大事なのは、「江戸の街の空気感の表現」に拘ることによって、映画は面白くなるのか、という点。面白くならないのなら、それは単に自己満足に過ぎない。大友はそういうのを見失ってしまう人だと思う。

ただ、「ふじき78」さんは、「江戸の街の空気感の表現」に拘ることによって、この映画が「面白くならな」かったという見解をとっておられますが、クマネズミは、「「伴大納言絵巻」で描かれた、応天門の火災の絵を参考」にしたりしている点などが大層面白いと思ったところで、見解の相違と言わざるを得ないところです。