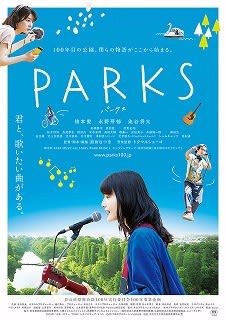

『PARKS パークス』を吉祥寺オデヲンで見ました。

(1)近くの井の頭公園を舞台にする映画ということで、映画館に行ってきました。

本作(注1)の冒頭は、「prologue」の字幕。井の頭公園の真ん中にある大きな池(「井の頭池」)を巡る道を、主人公の純(橋本愛)が自転車で走ります。

季節は春。池の周りの桜は満開。

純のモノローグ。「桜、桜、桜」「犬の散歩、ラジオ体操」「100年前に作られたこの公園(注2)を語るには、桜を外せない(注3)」「それで、この物語は桜で始めたい」「でも、まだ始まってないけど」「物語は、もうすぐ始まる」。

純の自転車が東の方に進む一方で、カメラは空中からも公園を捉え、それがドンドン地上に近づくと、井の頭公園駅を過ぎた井の頭線の電車が北西の方向に吉祥寺駅に向かって走っているのが見え、公園内のガードで交差します。ガードの下では、自転車の純が、上を走る電車を見上げ、その電車の中からは少女(ハル:永野芽郁)が、純の姿をちらっと見ます。

「これは、公園で見つかった音楽の物語」との声とともにタイトルが流れ、さらに「Chapter1 Love Forever」の字幕。

そして、純と男性が映し出されますが、2人の関係はうまく行っていないようで、結局、男性の方はその場から立ち去ってしまいます。

残された純は、頭にきた感じで、ソバにあったベンチや缶を蹴ったり、走ったりします。

公園のすぐそばにあるアパートの部屋に戻った純は、部屋の壁に貼られているいくつもの写真を取り外し、机の上に出されていたチェスをしまったりします(注4)。

悪いことに、通っている成蹊大学から「留年通知」まで届くのです。

純は、慌てて自転車を走らせて大学に行き、「社会文化学 教授室」に入り、井上教授(佐野史郎)に会うと、名前を言い、「始めまして。卒論のことで」と挨拶します。

井上教授は「始めましてなのに、ちゃんと僕の授業に出席してますね」と、出席簿を見ながら皮肉を言います。純は、嫌味にめげずに、「就職先が決まっているので、単位を何とかお願いします」と頼み込みます。それに対し井上教授は、「卒論のアウトラインを今週中に提出してください」と言います。純は「それは無理です」と答えるものの、仕方がありません。

純は、吉祥寺駅で、待ち合わせていた友人の理沙(長尾寧音)と会います。

理沙が「留年って本当?」と尋ねるので、純は「まだわからない」と答えます。

また、理沙が「ライブに出てみない」と訊くので、純は戸惑って「いきなり?」と答えると、理沙は「やる時はやる人でしょ?」と応じます。それにたいして、純は「やらない時はやらないの」と言うだけです。

純が自分の部屋に戻って、ベランダから外の公園の景色を見ていると、下に井の頭線の電車に乗っていた少女のハルが現れます。

ここから「Chapter2 Unknown Girl」となるのですが、さあ、これからどんな物語が綴られていくのでしょうか、………?

本作は、井の頭公園のすぐそばのアパートに住む主人公の女子大生が、ふとしたきっかけで知り合うことになった女子高生とか青年と一緒に曲作りをすることになって、…という物語。

まるで、主演者は井の頭公園とも言えるくらいに、四季折々の同公園の様子が実に美しく描き出されます。そして、それを背景にしながら、3人が公園内(それに、吉祥寺駅周辺)を縱橫に走り回ったりするのです。同公園までジョギングをするクマネズミとしては、登場人物と多少ながら同じ気になってしまいます(映し出される場所は、ほとんど特定できます!)。

といっても、本作は、様々に工夫が凝らしてあり、そんじょそこらの青春映画とは趣が違っていて、その点にもいたく興味を惹かれたところです。

(2)吉祥寺をメインの舞台とする作品については、『吉祥寺の朝比奈くん』(2011年)以降、『あんてるさんの花』(2012年)とか『さよならケーキとふしぎなランプ』(2014年)といった作品を見てきました。しばらく途切れているなと思ったら、本作の公開を知り、テアトル新宿でも上映されているとはいえ、やはりそこは地元で見るべきと考え、吉祥寺オデヲンに出かけてみました。

それに、あの『リトル・フォレスト』の橋本愛が主演の映画なのですから、その意味でも本作は見逃せません。

映画が始まると、上記(1)に記したように、満開の桜が画面一杯に映し出されます。

加えて、主演の橋本愛が、実に爽やかに井の頭池の周囲を自転車で走り抜けるのです。

井の頭公園を基点に制作された“ご当地映画”なのか、と最初の内、訝しんでしまったほどです。

でも、しばらくすると、本作は、そんなヤワな作品ではないことがわかってきます。

本作の第1章の末尾で純の前に登場するハルは、強引に純の部屋に上がり込んできて、50年前の写真や手紙を見せながら、「亡くなった父親・晋平(森岡龍)の恋人だった佐知子(石橋静河)を知らないか?」と尋ね、佐知子探しに純を巻き込んでしまいます。

ただ、このハルの登場の仕方はあまりにも突然であり、それも50年も前のことなどそう簡単にわかるはずもないのに、ハルは至極熱心なのです。

その後も、ハルは、純の部屋で暮らし続け一向に出ていこうとしないので、仕舞いに純が「いつまでここにいるの?」「本当は誰なの?」「お母さんは?家は?」と尋ねることになります。

すると、ハルはそれには答えないで、荷物をまとめて出ていってしまい、純があとを追いかけても、その姿は見えませんでした。

第2章の表題が「Unknown Girl」とされていたり、ハル役の永野芽郁が「撮っている間「本当に実在するのかな?」とずっと疑問に思っていたんです」と語っていたりすることもあり(注5)、ハルは幻影と考えたほうが良さそうです。

それだけでなく、本作では、50年前のはずの晋平と佐知子が、まるで今生きているかのごとくに映し出され(注6)、ある時は、純は彼らとすれ違ったりもするのです。

その中には、純が借りているアパートのオーナー・寺田さん(麻田浩)の若い頃である健太(柾木玲弥)もハーモニカ奏者として混じっています。

そして、この寺田さんも、フェスティバルの直後に亡くなってしまい(注7)、その病院の待合室にはハルがいました(注8)。

これだけ幻影の人物が登場してくると、この人物だけは実在と思えるトキオ(染谷将太)もあるいは幻影かもしれません(注9)。

なにしろ、純とハルが探し出した佐知子の家で、ベルを押しても何の反応もない時に、突然、「おばあちゃんは、先月脳梗塞で死んだよ」と告げながら登場するのですから。

それに、「吉祥寺グッド・ミュージック・フェスティバル」に出演するためとして、いとも簡単にキーボード奏者とかベーシスト、ドラマー、ギタリストを集めてもくるのです(注10)。

また、最後の方で、トキオは自転車に乗った純と公園で出会いますが、純は、随分とあっさりと別の方向に自転車を走らせて行ってしまいます。

加えて、このようにファンタジー作品であって現実を超越しているものだと解釈しないと、あれほど思い悩んでいた曲作りが、フェスティバルでの失敗の後、特段のきっかけなど何もないと思えるのに、突如として完成してしまい、ハルやトキオらの演奏が園内放送を通じて公園内に流れるというストーリーは(注11)、トテモ他愛ないものに思えてしまいます。

さらに言えば、こうしたファンタジーの要素は、吉祥寺を描いているこれまでの『あんてるさんの花』でも『さよならケーキとふしぎなランプ』でも、不可欠の物となっています(注12)。吉祥寺という場所がファンタジーを呼び込むのかもしれません。

では、いったい誰が、こうした幻影を創り出したのでしょう?

クマネズミは、すべて純が、卒論を書く中で創り出したのではと思っています。

ラストの方で、純が、ハルの書いた小説の原稿を読むシーンがありますが、あれは、純が自分の書いた卒論のメモ書きを読んでいるのではないでしょうか?

でも、問題は、なぜ純は、こんなメモ書きを書こうとしたのか、そのきっかけは何なのか、という点です。

そこはよくわかりません。あるいは、佐知子が1か月前に脳梗塞で死んだ後、ハルという幻影になって、自分の心残りだった曲を純に完成してもらおうとした、という要因が絡まってくるのかもしれません。

ともかく、本作は、一方で、様々の曲が流れる音楽映画でありながらも、他方で、複雑なファンタジー作品にもなっているのではないかな、と思ったところです。

なお、本作に登場する公園は井の頭公園一つだけであり、最後に完成した曲の題名も『PARK MUSIC』とされているにもかかわらず、なぜタイトルが『PARKS パークス』と複数形になっているのでしょう?

よくはわかりません。あるいは、50年前に晋平と佐知子が作った曲と、50年後に純らが完成させた曲とをそれぞれ一つと数えているのかもしれません。

橋本愛は、まだ若いにもかかわらず、こうした映画ではトテモ大きく見え、さすが主役を演じる俳優だなと感心してしまいますし、永野芽郁は初めて見ますが、不思議な少女の役を随分と魅力的に演じているなと思いました。

(3)宇田川幸洋氏は、「一定の方向性をもつストーリーをかたろうとするとういういしさは減少しがちだし、逆に、はなしの詰めの甘さが不満になったりもするのだが、それでも3人が彷徨する舞台となる公園の空間が、柔軟さを補給してくれる」として★4つ(「見逃せない」)を付けています。

毎日新聞の最上聡氏は、「今年開園100年になる井の頭公園を舞台に、50年の歴史をまたいでつなぐ。「青春音楽映画」との文句の通り、晴れやかな画面だ」と述べています。

(注1)監督・脚本は瀬田なつき。

なお、出演者の内、最近では、橋本愛は『シェル・コレクター』、染谷将太は『海賊とよばれた男』、森岡龍は『エミアビのはじまりとはじまり』、佐野史郎は『幻肢』で、それぞれ見ました。

(注2)この記事によれば、井の頭恩賜公園は、今から丁度100年前の1917年(大正6年)5月1日に開園しています。それで、5月1日には、記念式典などが開催されました(この記事)。

(注3)東京都の多摩地区の都立公園を管理する西部公園緑地事務所の菊地正芳所長は、「(井の頭公園の桜を)たくさん植えたのは戦後」「それから60年経って、寿命が近づいてきて今は老木になってしまっている」「今は水面を覆うようなあの桜がありますけど、(植え替えによって)あと何十年かするとまた違った井の頭になっているのかなぁと思います」と語っています(フリーペーパー『PARKS』4号に掲載)。

(注4)純は恋人と同棲しようとしていたのに、逆に別れることになってしまいました。

(注5)劇場用パンフレット掲載の「Cast Profile」の「Comment」から。

(注6)井の頭池の「弁天橋」で午後2時半に会うというシーンが何度も描かれます。

(注7)脳梗塞亡くなった佐知子の遺品からでてきたオープンリールに残されていた晋平と佐知子の曲を最後まで完成させること。

(注8)結局のところ、本作では、ハルの登場の近辺で、晋平、佐知子そして寺田と、関係者が相次いで亡くなっているのです!

(注9)加えて言えば、井上教授にしても、教授室にギターを持ち込んでいたり、最後には、純が曲を完成させれば単位を与えるとまで言ったりするのですから(社会文化学関係の卒論と『Park Music』の完成とは、何も関係もないでしょう!)、幻影なのかもしれません。

モット言ってしまえば、本作を企画した本田拓夫氏がオーナーだった「バウスシアター」は、2014年6月に閉館しているのです(勿論、本田氏が幻影というわけではありませんが、そんな雰囲気を本作全体に漂わせるファクターの一つとなっているのではないでしょうか)。

(注10)純が、音楽の演奏について全くの素人であるにもかかわらず。

おまけに、彼らは、フェスティバル当日に食中毒にあたって出場できなくなってしまうのです!幻影であるトキオが、幻影のプレーヤーを集めたのでしょう!

(注11)この公園の野外ステージ前での演奏は、いつの時点で行われたのでしょう?バンドのメンバーの食中毒はすでに治っていたのでしょうか?

(注12)『あんてるさんの花』には、「忘れろ草」(別名「アンデルセンの花」)という、その花びらに触れた人は、その人しか見えない幻が見え、なおかつそれを真実と思ってしまう不思議な植物が登場しますし、『さよならケーキとふしぎなランプ』では、夜、ロウソクの火が灯っている間だけ、亡くなった人がカフェに現れる不思議なランプが描かれています。

★★★★☆☆

(1)近くの井の頭公園を舞台にする映画ということで、映画館に行ってきました。

本作(注1)の冒頭は、「prologue」の字幕。井の頭公園の真ん中にある大きな池(「井の頭池」)を巡る道を、主人公の純(橋本愛)が自転車で走ります。

季節は春。池の周りの桜は満開。

純のモノローグ。「桜、桜、桜」「犬の散歩、ラジオ体操」「100年前に作られたこの公園(注2)を語るには、桜を外せない(注3)」「それで、この物語は桜で始めたい」「でも、まだ始まってないけど」「物語は、もうすぐ始まる」。

純の自転車が東の方に進む一方で、カメラは空中からも公園を捉え、それがドンドン地上に近づくと、井の頭公園駅を過ぎた井の頭線の電車が北西の方向に吉祥寺駅に向かって走っているのが見え、公園内のガードで交差します。ガードの下では、自転車の純が、上を走る電車を見上げ、その電車の中からは少女(ハル:永野芽郁)が、純の姿をちらっと見ます。

「これは、公園で見つかった音楽の物語」との声とともにタイトルが流れ、さらに「Chapter1 Love Forever」の字幕。

そして、純と男性が映し出されますが、2人の関係はうまく行っていないようで、結局、男性の方はその場から立ち去ってしまいます。

残された純は、頭にきた感じで、ソバにあったベンチや缶を蹴ったり、走ったりします。

公園のすぐそばにあるアパートの部屋に戻った純は、部屋の壁に貼られているいくつもの写真を取り外し、机の上に出されていたチェスをしまったりします(注4)。

悪いことに、通っている成蹊大学から「留年通知」まで届くのです。

純は、慌てて自転車を走らせて大学に行き、「社会文化学 教授室」に入り、井上教授(佐野史郎)に会うと、名前を言い、「始めまして。卒論のことで」と挨拶します。

井上教授は「始めましてなのに、ちゃんと僕の授業に出席してますね」と、出席簿を見ながら皮肉を言います。純は、嫌味にめげずに、「就職先が決まっているので、単位を何とかお願いします」と頼み込みます。それに対し井上教授は、「卒論のアウトラインを今週中に提出してください」と言います。純は「それは無理です」と答えるものの、仕方がありません。

純は、吉祥寺駅で、待ち合わせていた友人の理沙(長尾寧音)と会います。

理沙が「留年って本当?」と尋ねるので、純は「まだわからない」と答えます。

また、理沙が「ライブに出てみない」と訊くので、純は戸惑って「いきなり?」と答えると、理沙は「やる時はやる人でしょ?」と応じます。それにたいして、純は「やらない時はやらないの」と言うだけです。

純が自分の部屋に戻って、ベランダから外の公園の景色を見ていると、下に井の頭線の電車に乗っていた少女のハルが現れます。

ここから「Chapter2 Unknown Girl」となるのですが、さあ、これからどんな物語が綴られていくのでしょうか、………?

本作は、井の頭公園のすぐそばのアパートに住む主人公の女子大生が、ふとしたきっかけで知り合うことになった女子高生とか青年と一緒に曲作りをすることになって、…という物語。

まるで、主演者は井の頭公園とも言えるくらいに、四季折々の同公園の様子が実に美しく描き出されます。そして、それを背景にしながら、3人が公園内(それに、吉祥寺駅周辺)を縱橫に走り回ったりするのです。同公園までジョギングをするクマネズミとしては、登場人物と多少ながら同じ気になってしまいます(映し出される場所は、ほとんど特定できます!)。

といっても、本作は、様々に工夫が凝らしてあり、そんじょそこらの青春映画とは趣が違っていて、その点にもいたく興味を惹かれたところです。

(2)吉祥寺をメインの舞台とする作品については、『吉祥寺の朝比奈くん』(2011年)以降、『あんてるさんの花』(2012年)とか『さよならケーキとふしぎなランプ』(2014年)といった作品を見てきました。しばらく途切れているなと思ったら、本作の公開を知り、テアトル新宿でも上映されているとはいえ、やはりそこは地元で見るべきと考え、吉祥寺オデヲンに出かけてみました。

それに、あの『リトル・フォレスト』の橋本愛が主演の映画なのですから、その意味でも本作は見逃せません。

映画が始まると、上記(1)に記したように、満開の桜が画面一杯に映し出されます。

加えて、主演の橋本愛が、実に爽やかに井の頭池の周囲を自転車で走り抜けるのです。

井の頭公園を基点に制作された“ご当地映画”なのか、と最初の内、訝しんでしまったほどです。

でも、しばらくすると、本作は、そんなヤワな作品ではないことがわかってきます。

本作の第1章の末尾で純の前に登場するハルは、強引に純の部屋に上がり込んできて、50年前の写真や手紙を見せながら、「亡くなった父親・晋平(森岡龍)の恋人だった佐知子(石橋静河)を知らないか?」と尋ね、佐知子探しに純を巻き込んでしまいます。

ただ、このハルの登場の仕方はあまりにも突然であり、それも50年も前のことなどそう簡単にわかるはずもないのに、ハルは至極熱心なのです。

その後も、ハルは、純の部屋で暮らし続け一向に出ていこうとしないので、仕舞いに純が「いつまでここにいるの?」「本当は誰なの?」「お母さんは?家は?」と尋ねることになります。

すると、ハルはそれには答えないで、荷物をまとめて出ていってしまい、純があとを追いかけても、その姿は見えませんでした。

第2章の表題が「Unknown Girl」とされていたり、ハル役の永野芽郁が「撮っている間「本当に実在するのかな?」とずっと疑問に思っていたんです」と語っていたりすることもあり(注5)、ハルは幻影と考えたほうが良さそうです。

それだけでなく、本作では、50年前のはずの晋平と佐知子が、まるで今生きているかのごとくに映し出され(注6)、ある時は、純は彼らとすれ違ったりもするのです。

その中には、純が借りているアパートのオーナー・寺田さん(麻田浩)の若い頃である健太(柾木玲弥)もハーモニカ奏者として混じっています。

そして、この寺田さんも、フェスティバルの直後に亡くなってしまい(注7)、その病院の待合室にはハルがいました(注8)。

これだけ幻影の人物が登場してくると、この人物だけは実在と思えるトキオ(染谷将太)もあるいは幻影かもしれません(注9)。

なにしろ、純とハルが探し出した佐知子の家で、ベルを押しても何の反応もない時に、突然、「おばあちゃんは、先月脳梗塞で死んだよ」と告げながら登場するのですから。

それに、「吉祥寺グッド・ミュージック・フェスティバル」に出演するためとして、いとも簡単にキーボード奏者とかベーシスト、ドラマー、ギタリストを集めてもくるのです(注10)。

また、最後の方で、トキオは自転車に乗った純と公園で出会いますが、純は、随分とあっさりと別の方向に自転車を走らせて行ってしまいます。

加えて、このようにファンタジー作品であって現実を超越しているものだと解釈しないと、あれほど思い悩んでいた曲作りが、フェスティバルでの失敗の後、特段のきっかけなど何もないと思えるのに、突如として完成してしまい、ハルやトキオらの演奏が園内放送を通じて公園内に流れるというストーリーは(注11)、トテモ他愛ないものに思えてしまいます。

さらに言えば、こうしたファンタジーの要素は、吉祥寺を描いているこれまでの『あんてるさんの花』でも『さよならケーキとふしぎなランプ』でも、不可欠の物となっています(注12)。吉祥寺という場所がファンタジーを呼び込むのかもしれません。

では、いったい誰が、こうした幻影を創り出したのでしょう?

クマネズミは、すべて純が、卒論を書く中で創り出したのではと思っています。

ラストの方で、純が、ハルの書いた小説の原稿を読むシーンがありますが、あれは、純が自分の書いた卒論のメモ書きを読んでいるのではないでしょうか?

でも、問題は、なぜ純は、こんなメモ書きを書こうとしたのか、そのきっかけは何なのか、という点です。

そこはよくわかりません。あるいは、佐知子が1か月前に脳梗塞で死んだ後、ハルという幻影になって、自分の心残りだった曲を純に完成してもらおうとした、という要因が絡まってくるのかもしれません。

ともかく、本作は、一方で、様々の曲が流れる音楽映画でありながらも、他方で、複雑なファンタジー作品にもなっているのではないかな、と思ったところです。

なお、本作に登場する公園は井の頭公園一つだけであり、最後に完成した曲の題名も『PARK MUSIC』とされているにもかかわらず、なぜタイトルが『PARKS パークス』と複数形になっているのでしょう?

よくはわかりません。あるいは、50年前に晋平と佐知子が作った曲と、50年後に純らが完成させた曲とをそれぞれ一つと数えているのかもしれません。

橋本愛は、まだ若いにもかかわらず、こうした映画ではトテモ大きく見え、さすが主役を演じる俳優だなと感心してしまいますし、永野芽郁は初めて見ますが、不思議な少女の役を随分と魅力的に演じているなと思いました。

(3)宇田川幸洋氏は、「一定の方向性をもつストーリーをかたろうとするとういういしさは減少しがちだし、逆に、はなしの詰めの甘さが不満になったりもするのだが、それでも3人が彷徨する舞台となる公園の空間が、柔軟さを補給してくれる」として★4つ(「見逃せない」)を付けています。

毎日新聞の最上聡氏は、「今年開園100年になる井の頭公園を舞台に、50年の歴史をまたいでつなぐ。「青春音楽映画」との文句の通り、晴れやかな画面だ」と述べています。

(注1)監督・脚本は瀬田なつき。

なお、出演者の内、最近では、橋本愛は『シェル・コレクター』、染谷将太は『海賊とよばれた男』、森岡龍は『エミアビのはじまりとはじまり』、佐野史郎は『幻肢』で、それぞれ見ました。

(注2)この記事によれば、井の頭恩賜公園は、今から丁度100年前の1917年(大正6年)5月1日に開園しています。それで、5月1日には、記念式典などが開催されました(この記事)。

(注3)東京都の多摩地区の都立公園を管理する西部公園緑地事務所の菊地正芳所長は、「(井の頭公園の桜を)たくさん植えたのは戦後」「それから60年経って、寿命が近づいてきて今は老木になってしまっている」「今は水面を覆うようなあの桜がありますけど、(植え替えによって)あと何十年かするとまた違った井の頭になっているのかなぁと思います」と語っています(フリーペーパー『PARKS』4号に掲載)。

(注4)純は恋人と同棲しようとしていたのに、逆に別れることになってしまいました。

(注5)劇場用パンフレット掲載の「Cast Profile」の「Comment」から。

(注6)井の頭池の「弁天橋」で午後2時半に会うというシーンが何度も描かれます。

(注7)脳梗塞亡くなった佐知子の遺品からでてきたオープンリールに残されていた晋平と佐知子の曲を最後まで完成させること。

(注8)結局のところ、本作では、ハルの登場の近辺で、晋平、佐知子そして寺田と、関係者が相次いで亡くなっているのです!

(注9)加えて言えば、井上教授にしても、教授室にギターを持ち込んでいたり、最後には、純が曲を完成させれば単位を与えるとまで言ったりするのですから(社会文化学関係の卒論と『Park Music』の完成とは、何も関係もないでしょう!)、幻影なのかもしれません。

モット言ってしまえば、本作を企画した本田拓夫氏がオーナーだった「バウスシアター」は、2014年6月に閉館しているのです(勿論、本田氏が幻影というわけではありませんが、そんな雰囲気を本作全体に漂わせるファクターの一つとなっているのではないでしょうか)。

(注10)純が、音楽の演奏について全くの素人であるにもかかわらず。

おまけに、彼らは、フェスティバル当日に食中毒にあたって出場できなくなってしまうのです!幻影であるトキオが、幻影のプレーヤーを集めたのでしょう!

(注11)この公園の野外ステージ前での演奏は、いつの時点で行われたのでしょう?バンドのメンバーの食中毒はすでに治っていたのでしょうか?

(注12)『あんてるさんの花』には、「忘れろ草」(別名「アンデルセンの花」)という、その花びらに触れた人は、その人しか見えない幻が見え、なおかつそれを真実と思ってしまう不思議な植物が登場しますし、『さよならケーキとふしぎなランプ』では、夜、ロウソクの火が灯っている間だけ、亡くなった人がカフェに現れる不思議なランプが描かれています。

★★★★☆☆

染谷将太:吉祥寺在住、50年前の血統保持

永野芽郁:吉祥寺非在住、50年前の血統保持

橋本愛:吉祥寺在住、50年前の血統非保持

物語の上で一番不確かな存在は流れ者の橋本愛である。橋本愛(の演じた彼女)である必然性がない。橋本愛の役と染谷将太の役を一人にして、永野芽郁にバンド参加を促す形にする方が自然になると思う。

現時点から50年経った後、この三人を俯瞰して見るなら、一番ファンタジー要素が高くなるのは橋本愛である。親から遺品(写真、テープ)により掘り起こされる現実(家族)を持っている二人に比べて橋本愛には現時点で何かが残るような要素が見えない。その構造を逆手に取るなら、だからこそ彼女が歌を歌って伝承になるのにふさわしいのかもしれない。そういう風に流れてくる歌の方がステキな感じがする。

うんまあ、50年後を考えて映画を作ってる気はしないから世迷言ですね。

私はハルの方が、主人公で、純たちが幻影、そして小説の中の空想がどんどん膨らんでいくのかな?なんて見ていました。

いずれにしても懐かしい吉祥寺の昔に戻れたことで、満足度の高い作品でした。

いつもTBありがとうございます。

おっしゃるとおり、「物語の上で一番不確かな存在は流れ者の橋本愛である」のは確かでしょう。でも、東京在住者といっても、50年も遡れば、大半が「流れ者」かもしれません(江戸っ子なんてごく僅かでしょう)。晋平・佐知子にしても、その時点では、あるいは「流れ者」だったのかもしれません。そして、「流れ者」かもしれない晋平・佐知子が50年後の「流れ者」の純につながるのなら、また純を基点に更に50年後の誰かに繋がるようにも思われるところです。そんな小説を純は書いたようにも思えるところです。

あるいは、おっしゃるように、「ハルの方が、主人公で、純たちが幻影、そして小説の中の空想がどんどん膨らんでいく」とする方が面白いかもしれません。

いずれにしても、単純な“ご当地・青春物”と思わせておきながら、本作はなかなか歯ごたえのある作品のように思われます。