ピタゴラス音律の構造はわかりやすいが,純正律は経験的に出来上がったようで,構造が見えない.純正律を図示する試みに「オイラー格子」があると聞いていた.あの,大学の講義にちょいちょい登場するオイラーさん Leonhard Euler 1707-1783である.しかし彼の論文はラテン語で歯が立たない.というわけで,これはほとんどボール・フィリップ,夏目大 訳「音楽の科学」河出書房新社 (2011/12)の受け売り.

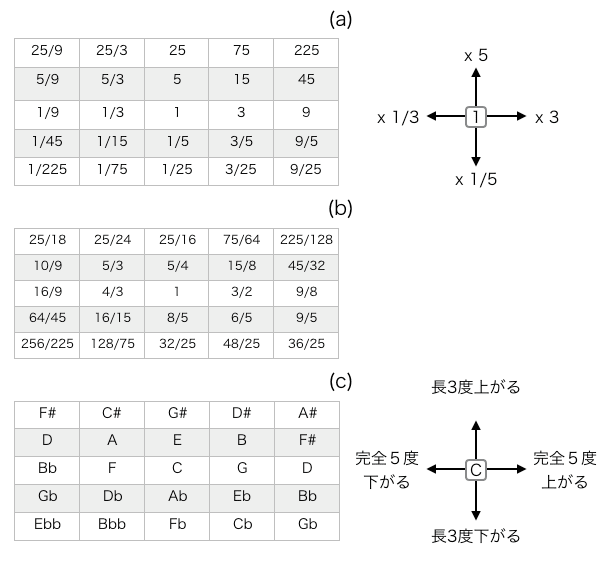

図はオイラー格子を作る手順である.

まず (a) のよ うに 1 を中心に,右方向には 3 倍し,左方向には 3 で割 り,上方向には 5 倍し,下方向には 5 で割ることで各マス の数値を決める.素数 3 と 5 のべき数をそれぞれ横軸,縦 軸に取り,その積で平面を埋めるのだ.この行列は上下左右に無限に続くが,ここでは 1 を中心に 5 × 5 の部分だけを取り出した,

つぎに (b) のように,行列 (a) の数値に 2 の倍数をかけたり,割ったりして,各数値が 1 と 2 の間に入るように調節する.ピタゴラス音律を作る際に 2 の倍数で適当に割るが,あれと似た操作である.

(c) が完成形.中心を主音 C とし,行列 (b) の 各数値をオクターブ以内の周波数比とみなして,上の表を参考に音名に書き変えたもの.ちなみにこの表は,オイラーの時代にも知られていた.1 マス進む毎に音程が,右方向には完全 5 度上がり,左方向には完全 5 度下がり,上方向には長3度上がり,下方向には長3度下がる.

上から 3 行目,B♭FCGD は左右に伸ばせば5度円である.じつはどの行も5度円なのだ.しかしどの行も左右に無限に伸びて,円として閉じることはない.B♭,D♭ 等,同 じ音名が登場するが,図 (a),(b) に戻ればわかるように,場所が変わればぜんぶ違う音,すなわち同名異音である.上下左右に無限に伸びて,新しい音が次々に登場する.(c) に記号 ♭♭(ダブルフラット) が顔を出しているのはこのためで,右の方・上の方にはダブルシャープも顔を出す.

この項続きます.

図はオイラー格子を作る手順である.

まず (a) のよ うに 1 を中心に,右方向には 3 倍し,左方向には 3 で割 り,上方向には 5 倍し,下方向には 5 で割ることで各マス の数値を決める.素数 3 と 5 のべき数をそれぞれ横軸,縦 軸に取り,その積で平面を埋めるのだ.この行列は上下左右に無限に続くが,ここでは 1 を中心に 5 × 5 の部分だけを取り出した,

つぎに (b) のように,行列 (a) の数値に 2 の倍数をかけたり,割ったりして,各数値が 1 と 2 の間に入るように調節する.ピタゴラス音律を作る際に 2 の倍数で適当に割るが,あれと似た操作である.

(c) が完成形.中心を主音 C とし,行列 (b) の 各数値をオクターブ以内の周波数比とみなして,上の表を参考に音名に書き変えたもの.ちなみにこの表は,オイラーの時代にも知られていた.1 マス進む毎に音程が,右方向には完全 5 度上がり,左方向には完全 5 度下がり,上方向には長3度上がり,下方向には長3度下がる.

上から 3 行目,B♭FCGD は左右に伸ばせば5度円である.じつはどの行も5度円なのだ.しかしどの行も左右に無限に伸びて,円として閉じることはない.B♭,D♭ 等,同 じ音名が登場するが,図 (a),(b) に戻ればわかるように,場所が変わればぜんぶ違う音,すなわち同名異音である.上下左右に無限に伸びて,新しい音が次々に登場する.(c) に記号 ♭♭(ダブルフラット) が顔を出しているのはこのためで,右の方・上の方にはダブルシャープも顔を出す.

この項続きます.