解説(勝呂奏)によると、平成20年4月に急逝した小川国夫から、亡くなる直前、資料整理の依頼を受け、死後、草稿・習作原稿・創作ノート・日記・メモ類まで、一々吟味する中で、未発表小説が含まれていた。それらを平成24年9月号に初出、さらに今回、二つの作品を新たに収録して単行本となった、とのことです。

その意味では、解説が充実していて、作品の解題なども丁寧です。生前からたくさんの手つかずの資料を、死後、吟味しながらこうして公にしたという経過や執筆時期特定へのアプローチ。それにもまして、小川国夫自身が自らの小説の流れに「三筋」を意識してきた、その端緒が初期作品群の中に見て取れるということを明らかにしています。

第一は聖書世界の作品、第二は故郷の大井川流域を舞台にした虚構作品、第三は私小説風の作品。こうした自身の整理にほぼ見合っていることを裏付けられる作品群だと、述べています。俗に言うように、作家は処女作に向かって深化する、ということだと改めて感じました。

特に第二、第三に関する作品、すでに承知の(読んだことのある)少青年期を扱った「浩」「用宗」物など、まさに同時代的な感性のままに書いたと思われる作品もあって、けっこう楽しめました。

小川国夫は、大学卒業後、昭和28年、フランスに私費留学、大学で学ぶ一方でオートバイでスペイン、イタリア、ギリシャ等を旅した、その経験が後の作家としての開花につながった、ということはつとに有名ですが、その後も、自費出版した『アポロンの島』を昭和40年、島尾敏雄に絶賛されたことで世に出た、そこに至るまでの、あるいは父親の会社に勤めながら文学に呻吟する青年時代(20代、30代)の「文学修行」者としての真摯な向かい方に、今また、「小説家とは文体を持っている人」と確信する文学者としての生き方を改めて感じました。

小川国夫 昭和2(1927)年、静岡県藤枝町(現・藤枝市)生まれ。戦後、旧制静岡高校(現・静岡大学)の時カトリックに入信、その頃から小説を書き始める。・・・。平成20(2008)年4月肺炎のため死去。

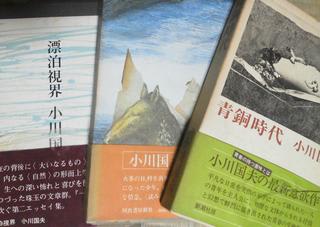

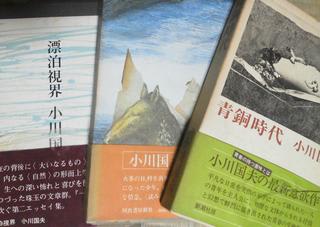

「青銅時代」「試みの岸」「漂泊視界」。我が家にあった初版本。

「青銅時代」「試みの岸」「漂泊視界」。我が家にあった初版本。

その意味では、解説が充実していて、作品の解題なども丁寧です。生前からたくさんの手つかずの資料を、死後、吟味しながらこうして公にしたという経過や執筆時期特定へのアプローチ。それにもまして、小川国夫自身が自らの小説の流れに「三筋」を意識してきた、その端緒が初期作品群の中に見て取れるということを明らかにしています。

第一は聖書世界の作品、第二は故郷の大井川流域を舞台にした虚構作品、第三は私小説風の作品。こうした自身の整理にほぼ見合っていることを裏付けられる作品群だと、述べています。俗に言うように、作家は処女作に向かって深化する、ということだと改めて感じました。

特に第二、第三に関する作品、すでに承知の(読んだことのある)少青年期を扱った「浩」「用宗」物など、まさに同時代的な感性のままに書いたと思われる作品もあって、けっこう楽しめました。

小川国夫は、大学卒業後、昭和28年、フランスに私費留学、大学で学ぶ一方でオートバイでスペイン、イタリア、ギリシャ等を旅した、その経験が後の作家としての開花につながった、ということはつとに有名ですが、その後も、自費出版した『アポロンの島』を昭和40年、島尾敏雄に絶賛されたことで世に出た、そこに至るまでの、あるいは父親の会社に勤めながら文学に呻吟する青年時代(20代、30代)の「文学修行」者としての真摯な向かい方に、今また、「小説家とは文体を持っている人」と確信する文学者としての生き方を改めて感じました。

小川国夫 昭和2(1927)年、静岡県藤枝町(現・藤枝市)生まれ。戦後、旧制静岡高校(現・静岡大学)の時カトリックに入信、その頃から小説を書き始める。・・・。平成20(2008)年4月肺炎のため死去。

「青銅時代」「試みの岸」「漂泊視界」。我が家にあった初版本。

「青銅時代」「試みの岸」「漂泊視界」。我が家にあった初版本。