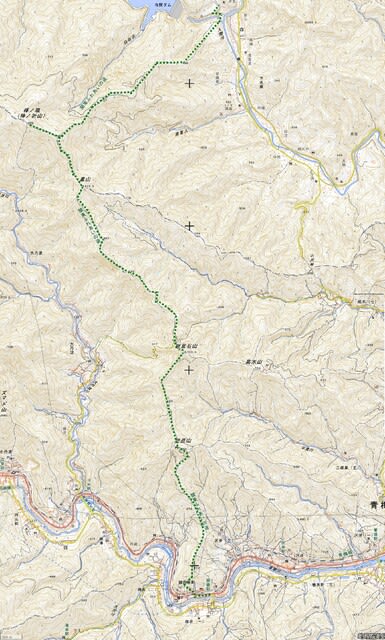

3月21日、まったく久しぶりになる名栗の棒ノ嶺に登り、尾根伝いに奥多摩の高水三山の岩茸石山から惣岳山をへて御岳駅まで歩いた。

暖かい日が続いたとはいえ低山であってもまだ春には早く、新緑や花は見られない地味な山歩きとなった。

棒ノ嶺には昔々に2回ほど来ているので、今回はまだ歩いていない滝ノ平尾根から登ることにした。

バスをさわらびの湯で降りて、温泉のある高台から一旦沢へと降りる。土手の木に黄色い花が咲いていた。マンサクだった。

土手下の川を小さな橋で渡り、民家を回り込むようにして山へと入っていく。

この日は3連休の最後の日とあって、バスにはかなりの登山客が乗っており、そのほとんどがさわらびの湯で下車した。

でもその人たちの姿は見えない。たぶん白谷橋からのコースで登るのだろう。

道はしばらく急な上りが続いたが道はしっかりしていて歩きやすい。

ただ、山の土が柔らかいのだろうか、土が雨で流されるのか立ち並ぶ杉の木の根が目立つ。ところによっては道や斜面が根によっておおわれたような状態のところが次々にあらわれた。

少し傾斜がゆるい尾根歩きになってしばらくすると舗装された林道を横切った。名栗温泉から登ってくる大名栗林道だ。

林道を横切ってそのまま尾根道を登っていくとふたたび林道があらわれた。さっきの林道の続きだ。大きく迂回してきているのだ。

またしばらく登ると小さなピークに出た。道沿いに木の柵が設置され、立ち入りを規制された側に木の展望台があった。それもかなり傷んでいる。

立ち入り禁止の看板を読むとパラグライダーかなにかの練習場にしようとしたのかもしれない。

柵の向こう側の斜面は木が切られてかやとだ。展望がある。

ここで小休止。パンをかじった。

そこからゆっくりとくだってほぼ水平の尾根道歩きとなって、ホンの少しで林道と遭遇。3回目の横断だ。

しばらくは右下に林道をみながらほぼ水平な尾根を歩くと行く手に大きな岩があらわれた。

左下に巻道があるが、それよりも岩の右手につくられている木の手すりにそって進めばあっけなく反対側に抜けられた。

これが地図に書いてある岩茸石らしい。

その先で白谷橋からのコースと合流した。一気に人影が増えた。

ここから権次入(ごんじり)峠まで約200mの急な上りだった。

権次入峠には家族連れが休息していた。

南は杉林、北側も雑木林で展望はない。

そこから尾根を上り詰めれば棒ノ嶺(棒の折山)山頂だ。

私はほとんど記憶がなかったが、山頂は広々として東屋もあり、あちこちにベンチも設置されていた。

すでに10人位の人が休息していた。その後も次々に登ってくる。

そして展望の開けた東北の方向はるかに日光の男体山や谷川岳らしい白い山の並びが見えていた。

ほかのベンチは人で埋まっていたので東屋に入ってそこで早めのお昼にした。

おにぎりを二つほおばり、魔法瓶のお湯でコーヒーを入れた。

その間にも次々に人が登ってくる。さすがに連休の日だと思った。

視界は大きく開けて気持ちがいいのだが、春の空気がじゃまをしてあまりくっきりとはみえない。

これから奥多摩までの尾根歩きがあるので写真を撮り終えると早々に出発した。

いったん権次入峠に戻り、そこからその尾根を南東方向へ黒山をめざす。

棒ノ嶺が969m、黒山が842m。奥多摩へ近づくにつれて少しづつ標高が低くなるので歩きやすいコースになるはずだ。

黒山まではときどき人とすれ違った。

黒山の山頂には数人の人がいてなにやら立ち話をしていた。

そのわきをすり抜けて、そこから小沢峠への道から右手の尾根へとそれて下っていった。

このコースは「関東ふれあいの道」に指定されている。だから小さなアップダウンはあっても結構整備されて歩きやすい。

人影もなくなって静かだ。ときどき小鳥の甲高い声が聞こえる。ふと見上げると木の枝にコゲラがいた。

しばらく歩くとアセビが増えてきた。しかし、まだ花はほとんど見られないし、つぼみも見当たらない。

でも探しながら歩いていくとようやく花の房が垂れているのを見つけた。それもたったの二つだけ。

水平で歩きやすいアセビの道を抜けたところで先ほど追い越していった若い人が戻ってきた。

その先の展望の開けたところで休憩して戻ってきたらしい。

そこはやまびこ広場と看板にかいてあり、前方の木が間引きされて高水山と岩茸石山が並んでいるのが展望でき、ベンチも設置されていた。

そこからは少しアップダウンが増えてきて、疲れてきた足には少しきつくなる。

小さなピークのたびに前方に岩茸石山の姿が見えるのだが、その間に小さなピークがあってなかなかつかない。

そろそろ最後の上りかな思う頃、後ろから人が追いついてきた。

一人が追い越していったと思ったらまた一人あらわれた。

こんなコースでも結構人が歩いているのだな、さすが三連休の奥多摩だと思った。

足に疲れが出てきているので、登りで頑張りすぎるとつってしまいそうだ。だから追い越されても無理せずにマイペースで歩き続けた。

岩茸石山ののぼりで3人目に追い抜かれたが、ほぼ同じペースでついていくことができて、ようやく山頂に到着した。

山頂はかなりの人が休息していた。青梅線から足の便が良い高水三山だ。

振り返ると歩いてきた尾根の向こうに黒山らしい山が、尾根の奥に名前のとおり黒々とした姿を見せていた。

左に目を向けると去年娘とのぼった川乗山がなかなかに大きく立派だった。

ふと気がつくと先ほど私を追い越していった人が地面に正座して合掌している。

別の人も立ち上がると御岳山の方をむいて合掌している。

さらに私のあとから同じコースを登ってきた女性も山頂につくなり合掌した。その人の白い装束の背中に御岳講の文字があった。

ばらばらに登っては来たが、御岳講のグループだったのだ。

数人の男性は剃髪しているみたいだった。ある男性は山にむかって柏手をうっていた。

同じ講とはいえ、神道の立場の人もいれば仏教の立場の人もいるのかもしれない。

さて、ここでこのまま惣岳山をへて御岳駅にむかうか上の写真の高水山をへて軍畑駅にむかうか迷った。

でも名栗からここまで歩いて行きた直線をそのまま御岳駅まで伸ばすほうがいいように感じたので惣岳山へむかって歩き始めた。

少し歩くと展望が開けたが、惣岳山の北斜面一帯は木がすっかり切り払われていた。皆伐だ。

木の切り株と枯れ草色に赤茶けた斜面が広がっている。展望はよいのだが、もう少しなんとかならないものかと思う。

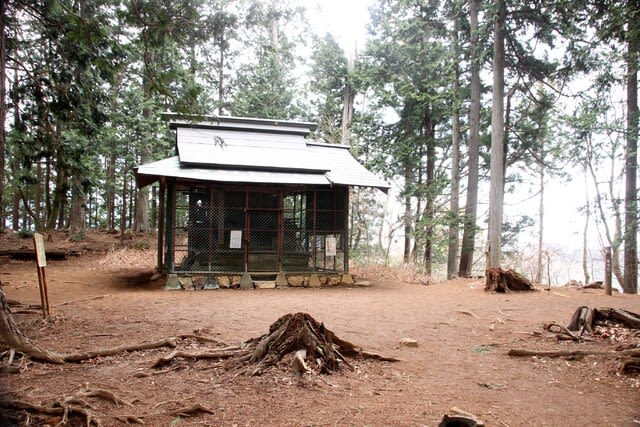

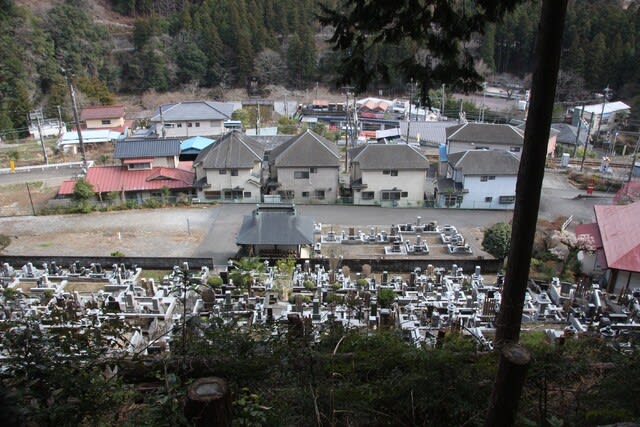

惣岳山の山頂には神社の社があった。

途中、登山道のわきに小さな祠があり、その下が井戸のようなくぼみになっていた。水が出ていたのかもしれない。

沢井くだる分岐点があって、そこでもちょっと迷ったが、そのまま御岳駅をめざした。

惣岳山から御岳駅までは歩きやすい立派な道で少しスピードをあげて下ることができた。

14時45分御岳駅到着。さわらびの湯を出発して6時間半、久しぶりにたっぷり歩いた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます