こういう仕事柄、早稲田大学の演劇博物館には、いつか行かなくてはと思っていましたが、なかなか機会がありませんでした。そんな折、「響きで紡ぐ アジア伝統弦楽器展」というチラシをみつけたのでした。小さい字で、「若松武蔵大掾三味線『鈴虫』」と書かれています。ずっと気になっていたのですが、うかうかしていると、会期が終わってしまうので、小雪の舞う中、重い腰を上げました。

早稲田大学演劇博物館

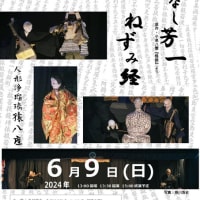

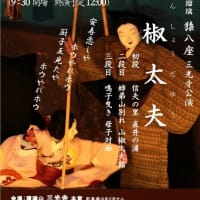

今回の企画のチラシの写真は、このようなものですが、

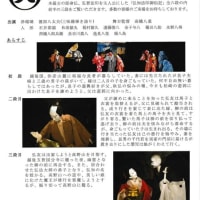

このチラシの三味線は、その「鈴虫」ではありませんでした。なんと、初代の若松武蔵大掾(初代若松若太夫)の三味線というのは、おそらくは、アルミ材で作ったと思われる三味線だったのです。(皮は犬皮、糸は絹の様な感じでしたが、説明無し)いくらなんでも、世の中に、こんな大それた物が存在していたとは、びっくり仰天でした。鈍く光る撥もアルミみたいです。この不気味な三味線の説明には、こうありました。

軽金属製三味線

演博所蔵

若松武蔵大掾(1874-1948)が、三味線で型取りをして、鋳造したもの。機関銃の音や爆音などを真似て、軍国調の説教節を唄った。

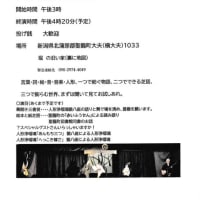

恐るべき改良説教節・・・なんだ、こんなものを見に来たのかと、がっかりしておりましたが、この三階建ての瀟洒な建物には、面白いもがいっぱい詰まっていました。特に、三階の時代別の演劇史は飽きることがありません。特に面白かったのは、無声映画の絵本太功記十段目です。義太夫がぴったり乗るので、画面に向かって、ひと語りしてきました。更に懐かしかったのは、写し絵です。小栗判官一代記の御菩薩池の板を写していました。私が以前に使用した、横瀬の板に似ています。

2時間かけて見学してから、1階の図書室で、気になっていた長唄の文句の意味などを調べて、たっぷり一日お勉強しました。

早稲田大学演劇博物館

今回の企画のチラシの写真は、このようなものですが、

このチラシの三味線は、その「鈴虫」ではありませんでした。なんと、初代の若松武蔵大掾(初代若松若太夫)の三味線というのは、おそらくは、アルミ材で作ったと思われる三味線だったのです。(皮は犬皮、糸は絹の様な感じでしたが、説明無し)いくらなんでも、世の中に、こんな大それた物が存在していたとは、びっくり仰天でした。鈍く光る撥もアルミみたいです。この不気味な三味線の説明には、こうありました。

軽金属製三味線

演博所蔵

若松武蔵大掾(1874-1948)が、三味線で型取りをして、鋳造したもの。機関銃の音や爆音などを真似て、軍国調の説教節を唄った。

恐るべき改良説教節・・・なんだ、こんなものを見に来たのかと、がっかりしておりましたが、この三階建ての瀟洒な建物には、面白いもがいっぱい詰まっていました。特に、三階の時代別の演劇史は飽きることがありません。特に面白かったのは、無声映画の絵本太功記十段目です。義太夫がぴったり乗るので、画面に向かって、ひと語りしてきました。更に懐かしかったのは、写し絵です。小栗判官一代記の御菩薩池の板を写していました。私が以前に使用した、横瀬の板に似ています。

2時間かけて見学してから、1階の図書室で、気になっていた長唄の文句の意味などを調べて、たっぷり一日お勉強しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます