甚目寺の源氏説経節もくもく座が甚目寺小学校で公演するというので、あつかましくも観劇させていただく。演目は「小栗判官照手姫 貞女鑑実道記 本陣入り小萩説話の段」、薩摩派の「小栗判官一代記 二度対面の段」の冒頭部分、萬屋長右衛門のチャリ場といわれる部分を約30分に拡大して1段を構成しているといった風情である。小萩(照手)と長右衛門の細かい遣り取りが分かり易く、かつ面白く作られている。(大人の笑い)語りは大変繊細で柔らかく情感を込めている。三味線は、二上がりなので、どことなく薩摩と似たような指遣いも感じるが、成る程「新内」らしい手が使われている。人形自体は全体で60㎝ほどと小さいが、基本的にはこれを三人で遣い、非常に細かい所作を実現しており、都会的に洗練された動きがあるように思われた。驚いたのは、三人遣いにこだわらす、場面の必要に応じて、一人で遣ったり、また、いきなり手がにゅうっと出てきて複数で操ったりと、さまざまな工夫を凝らして演出している点である。また、蹴込みの幕2間は、台に取り付けられているので、その上に、演出上の小道具を並べることができ、人形を座らせておくこともできるようになっている。つまり、源氏の人形は、置き去りから3人遣いまで、めまぐるしく操りを変化させて、様々な演出を凝らすことができるようになっている。さらに、奥の御殿は回転襖と幕になっており、回すことや引き抜くことでスピーディーな場面展開を実現していた。感心したことは、もくもく座のだれでもが操り、だれでもが語り、だれでもが三味線を弾くことができるという話である。この貴重な人形操りも、一度は途絶え、20年ほど前に代表の松田さんたちの手によって再興させたというから、薩摩派の歴史とも似通っており、心から応援したいものだと思った。

最新の画像[もっと見る]

-

goo blog 閉鎖に伴う ブログの移動について

3ヶ月前

goo blog 閉鎖に伴う ブログの移動について

3ヶ月前

-

新潟日報 春航祭公演 受付開始

5ヶ月前

新潟日報 春航祭公演 受付開始

5ヶ月前

-

新潟日報 春航祭公演 受付開始

5ヶ月前

新潟日報 春航祭公演 受付開始

5ヶ月前

-

猿八座 2025年 公演情報

6ヶ月前

猿八座 2025年 公演情報

6ヶ月前

-

猿八座 2025年 公演情報

6ヶ月前

猿八座 2025年 公演情報

6ヶ月前

-

新発田 王紋酒造公演

9ヶ月前

新発田 王紋酒造公演

9ヶ月前

-

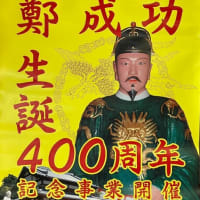

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

-

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

-

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

-

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

「国性爺合戦」初演

10ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます