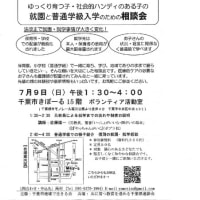

今年の就学相談会の日程が二つ決まりました。

7月1日(日)松戸と7月22日(日)千葉の予定です。

毎年、そこで、就学前の子どもと親に出会えます。

最近になって気づいたことは、就学先について話しているように見えるその場で、私が何を伝えたかったのか、でした。

① 子どもにどんな障害があっても、この子の「かけがえのない・あなた」(この子らしさ)に出会えるように。

② 子どもにどんな障害があっても、この子が「向かう」希望(=この子の人生)を大事にできるように。

③ 子どもにどんな障害があっても、それが「関係障害」にはつながらないように。

言葉にすると、こんな感じですが、まだうまく説明できません。

ただ、上の三つの言葉を書きながら、思い出したページを2カ所、ここに置きます。

◇ ◇ ◇ ◇

《相手を助けられないという無力感や、けれども彼らが生きていく上での悲しみから守らなければならないという思いは、特に子どもに障害がある場合には、問題の間違った面に焦点を当てたり表面的に収めることにつながることもあるだろう。

このことは、自閉症の人は自分の能力について「現実的な視点」をもつべきだ、というような周囲の言い方にも表れる。

一例を挙げると、軽度の知的障害がある自閉症の男性に関わったある職員の場合がある。

ある自閉症の男性が度々ガールフレンドがほしいと口にしていたが、それは不可能であると判断したその職員は、将来その希望が叶うと思わせるのはかえってよくないと考えた。

それで、職員たち全員に働きかけ、一致して男性にそう言うことにしたのである。

自分と自分の能力に関して《現実的視点》をもつようにと、自閉症のため彼には将来に渡ってガールフレンドはできないであろうと、告げたのだった。

彼に自信と好もしいメッセージも渡したいと考えた職員たちは、「魚釣りやボウリングをするのはどう? 君はそれらが好きだろう?」とも付け加えた。

よかれと思ってしたことだろうが、いったいどういう権利があって、周囲の人々は一人の人間の夢を取り上げることができるのだろうか。

人には多くの夢があり、その中には実現できずに終わる夢もあるだろう。

そういう夢をもつこと、その実現に努力すること、それ自体が大事なのではないだろうか。

それに加えて、その人の夢が実現するか否かを他人は知ることはできない。

本書でも紹介したとおり、パートナーのいる自閉症や知的障害の人たちの例はあるのである。

だからといって周囲の人々がその人にやがてその夢は実現するであろうと確信させる必要があると言っているのではない。

確実にそうなるかどうかは、もちろん誰にもわからないのである。

大事なことは、むしろ、事実に基づいた具体的で支援的な対応なのである。》

『自閉症者が語る人間関係と性』グニラ・ガーランド 東京書籍

◇ ◇ ◇ ◇

《「どうしてもQに何かを教えようとして下さるのなら、一つだけお願いがあります。

義務教育の期間中に、どうやったら刑務所や施設から脱走できるか、その方法をQに教えてやって下さい」。

重度の「障害」児といわれるQ君のお母さんが、担任に、Q君に何を教えてよいのかと相談された時に答えたことばです。

「先生がQに何かを教えたいと思われる気持ちはよくわかります。

そして、教えようとあせればあせるほど、何も覚えてくれないQに自分よりもっといい教育ができる人や場所があるのではないか、と迷われる気持ちもわかります。

親もしばしば同じ思いにかられます。

でも、Qを普通学級より手厚く指導してくれるからといって、養護学校へやってみようとは思わないのです。

学校が終わった時、親が死んだ時、Qは自分で生きていかねばなりません。

しかし、街を歩いてみたいなと一人で外出しても、すぐに保護されるでしょう。

いかに善意の保護であっても、彼の『ただ外をぶらついてみたかっただけだ』という思いを、しゃべれない彼の口から理解してくれるでしょうか。

保護は、収容に変わります。

しかし、どんなに至れりつくせりの収容施設であっても、収容は『一人で気ままに青空の下を歩いてみたい』という、一人の人間のごく当然の気持ちを抑えます。

何度収容されても、何度でも脱走し、自分は一人で青空の下を歩きたいという思いを示せる人間であってほしいのです」

『子育ての社会学』石川憲彦 朝日新聞社

最新の画像もっと見る

最近の「石川憲彦」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- ようこそ就園・就学相談会へ(521)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(405)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(165)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(94)

- ホームN通信(105)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(69)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(87)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事