今回訪れたのは「洲崎」の赤線跡(現在東陽町)です。江戸時代から辰巳芸者や相撲興行などで遊興の場として名高い深川に近い洲崎でしたが、江戸時代は海沿いの低湿地帯で、高潮の被害などがあったことにより、幕府により住居とすることを禁止されている地域でした。洲崎神社(洲崎弁財天)の境内には江戸時代の波除碑が残っていました。震災と空襲を経てボロボロでした。

しかし明治19年に転機が訪れます。文京区に東京帝国大学(東京大学)を建設するために、根津神社周辺の根津遊郭がすべて立ち退きを迫られる事になり、そこで移転先に選ばれたのが、洲崎の埋め立て地でした。吉原を彷彿とさせる大通りと、整然と並ぶ路地による巨大な遊郭街の誕生です。洲崎は、戦時中は工場用地として営業を停止、空襲を経て戦後は、大門の通りを挟んで東側の地域のみが遊郭として営業を再開しました。1958年売春防止条例が施行されるまで、カフェーという和洋折衷の遊郭の建物がひしめいていました。

他の赤線は、防止条例後に、スナックや旅連れ込み宿がひしめく歓楽街に転化するか、ただの住宅地になるかですが、洲崎が辿ったのは以外にも後者でした。木場や工場地帯の労働者たちが歓楽街に集うという図式が時代の流れと共に崩壊してしまったからでしょうか。数年前に訪ねた時には、現存するカフェー建築は驚く程少なく、わずかに残っていた店舗の跡も、先ごろの大震災で、建て替えを余儀なくされました。

某政党の建物として近年まで使われていた大店の「大賀」。母屋は和風、一階のサロンを持つ店舗部分は洋風、黒いタイルの円柱、沢山ある戸口・・・全てが印象的でした。現在は建て替えされています。

大通りに面したアールデコのような近未来的なデザインの建物、様々な店舗が居抜きで使用していましたが、建て替えになっていました。

青い柱はすべて豆タイル装飾で、日中は眩いばかりでした。

堀の外側にある一杯飲み屋は赤線時代からのもので、今は無くなった地名「洲崎」の名を持つ飲み屋もありました。

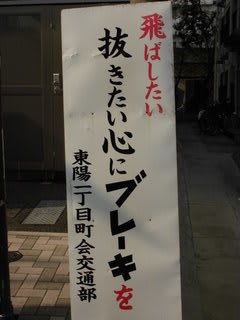

現在は埋め立てられていますが、以前は洲崎川だった部分に洲崎の入口はあります。戦後はネオン管で「洲崎パラダイス」と輝く大門が掲げられていました。大門通りの広さは、かつて鉄道でも通っていたような風情です。交通ルールを説いているだけとは思えない奇妙な啓蒙看板もありました。

2004年4月現在、主だったカフェー建築は無くなっていますが、赤線時代の建物を改装して、住居として活用している物件はまだ見ることができます。装飾を取り払って、こざっぱりと改修しているので、これからも長期的に残っていくでしょう。

軒下や角々に、わずかに残る装飾。スナックも大人しい雰囲気です。

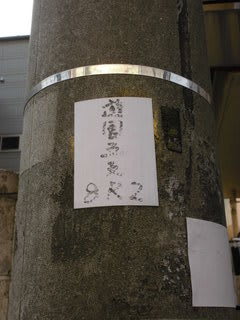

遊園の文字のある電信柱がありました。

古い赤線時代の電信柱のある通り。掲示板もまだ木製です。

防火壁のウダツ風の装飾がある民家。バーバーのタイルも古風な配色。

珍しい意匠の建築。この建物のある大通りの西側は、戦後は一般の商業地域になりました。

蔵のような民家。ネズミ返しのような装飾。

四方を土手に阻まれていて、そこかしこに息苦しいような雰囲気が残る洲崎でしたが、カフェーの主だった建物が姿を消した事で、少し町の雰囲気に変化が出たようでした。古い建物が好きな者にとっては寂しく、実際に住んでいる人々にしてみれば風通しが良くなるのは歓迎すべき事なのかもしれません。

路地裏だろうが民家だろうがカメラ向けまくる輩が風通しとか、聞いてあきれちゃうわ。

路地裏だろうが民家だろうがカメラ向けまくる輩が風通しとか、聞いてあきれちゃうわ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます