ふと訪れた町の不思議な光景に、思わず歩みを止めてしまった事はありませんか?玄関先に並べられたお花や創造的なオブジェの数々・・・またある時は思い思いのメッセージを詩情溢れる言葉に託した手書き文字看板・・・町や商店をまるでキャンバスのように自由に彩る画家や詩人達に、今回は焦点を当ててみることにしましょう。題して「街角アートフェスティバル」・・・。

作品タイトル「カーニバル」(東京都H市)

東京都と言えどもかなり郊外にもなると、外食をするのも一苦労。そんな時に訪れた、うどん屋さんがもし美術館のようなうどん屋さんだったとしたら・・・。いえ、こちらは本当はうどん屋さんのような美術館かもしれません・・・。

本物のアクセサリーをつけた不思議なオブジェと信楽焼きのタヌキの取り合わせがグー。

何処を切り取っても絵になる光景・・・。

五重塔の飾りはなんとサンタクロース。

ミラーボールだって、このとおり盆栽に!そして来客にお茶を勧めるやまとなでしこ。

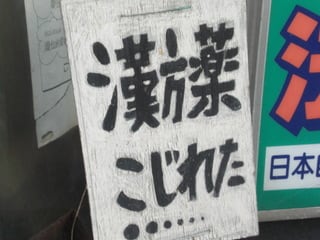

作品タイトル「愉快なマーチ」(東京都T区)

風邪も病気も入り口に居る愉快なカンガルーさんを見ただけで吹っ飛んできそうですね・・・。

手書き文字やイラストに味があるのはアーティスト達に共通するポイントです。

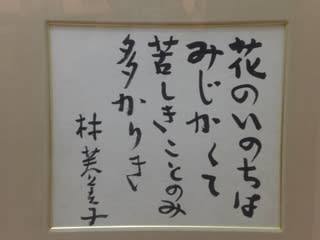

作品タイトル「幼心の君へ」(東京都S区)

大規模な開発に揺れるS区ですが、すこし懐かしい通りに踊る言葉のシンフォニー。幼心を忘れない貴方と読みたい言葉です。

・・・・・・。

・・・・・・。

作品タイトル「幸福の鳥はいずこへ」(東京都S区)

ふくろうは苦労知らずの鳥。そんな鳥にあやかって自宅をふくろうのパラダイスに変えてしまったようです。

作品タイトル「エチオピア」(東京都T区)

飲食店は街行く人々の目に留まるようにあれこれ店舗のデザインに試行錯誤をするのは当然と言えば当然。でも時としてそれは町を美術館に変えてしまうミラクルも潜んでいるようです。

作品タイトル「待ち遠しいティータイム」(東京都S区)

大御所の風格さえ漂うこちらのお店・・・。あれこれ言わずに時を忘れてじっと見ていたい、そんなお店です。

作品タイトル「我ら番人達」(東京都S区)

野外に縫いぐるみ・・・愛くるしい動物たちの物語にそっと触れてみませんか?物語は無断駐車をする車を、動物たちが見張っている所から始まります・・・。

中世の騎士や動物の目が一方向を向いているのが鑑賞のポイントです。

作品タイトル「カーニバル」(東京都H市)

東京都と言えどもかなり郊外にもなると、外食をするのも一苦労。そんな時に訪れた、うどん屋さんがもし美術館のようなうどん屋さんだったとしたら・・・。いえ、こちらは本当はうどん屋さんのような美術館かもしれません・・・。

本物のアクセサリーをつけた不思議なオブジェと信楽焼きのタヌキの取り合わせがグー。

何処を切り取っても絵になる光景・・・。

五重塔の飾りはなんとサンタクロース。

ミラーボールだって、このとおり盆栽に!そして来客にお茶を勧めるやまとなでしこ。

作品タイトル「愉快なマーチ」(東京都T区)

風邪も病気も入り口に居る愉快なカンガルーさんを見ただけで吹っ飛んできそうですね・・・。

手書き文字やイラストに味があるのはアーティスト達に共通するポイントです。

作品タイトル「幼心の君へ」(東京都S区)

大規模な開発に揺れるS区ですが、すこし懐かしい通りに踊る言葉のシンフォニー。幼心を忘れない貴方と読みたい言葉です。

・・・・・・。

・・・・・・。作品タイトル「幸福の鳥はいずこへ」(東京都S区)

ふくろうは苦労知らずの鳥。そんな鳥にあやかって自宅をふくろうのパラダイスに変えてしまったようです。

作品タイトル「エチオピア」(東京都T区)

飲食店は街行く人々の目に留まるようにあれこれ店舗のデザインに試行錯誤をするのは当然と言えば当然。でも時としてそれは町を美術館に変えてしまうミラクルも潜んでいるようです。

作品タイトル「待ち遠しいティータイム」(東京都S区)

大御所の風格さえ漂うこちらのお店・・・。あれこれ言わずに時を忘れてじっと見ていたい、そんなお店です。

作品タイトル「我ら番人達」(東京都S区)

野外に縫いぐるみ・・・愛くるしい動物たちの物語にそっと触れてみませんか?物語は無断駐車をする車を、動物たちが見張っている所から始まります・・・。

中世の騎士や動物の目が一方向を向いているのが鑑賞のポイントです。