久々に郷里のうどん県に帰りました。誰が決めたか知らないが、玄関口の高松駅はさぬきうどん駅に変わっていました。四国香川はしばらく故郷を離れているうちに、さぬきうどん自治区になってしまったのです。でもさぬきうどん県の人々はたらいうどんで産湯を使い、朝昼晩うどん、死に水ですらうどんの出汁なのですから、それも致し方ないことです。

この度めでたく、観光地を賑やかに(騒々しく)するミシュランガイドから三ツ星を頂いた松平家の下屋敷跡の栗林公園に、海を渡る世界一の瀬戸大橋、四国88箇所巡り・・・と見所はたくさんあるうどん県ですが、今回ご紹介する場所は子供の頃、知らずに踏み込んだときに、その雰囲気の凄まじさに圧倒された場所です。思えばそれが初めての青線地帯との出会いでした。そこは高松市街地の中心部分に近い、琴平電鉄片原町駅の前にある場所です。近隣には江戸~大正時代からある海に張り出した出島の「城東町」(旧遊郭~赤線~現在も全国区に知れ渡る歓楽街)があるので、そこへのアクセスに使う片原町駅前が青線になったのでしょうか。

〈赤線・青線のある町〉

気品すら漂うボロさ。

ここ20年、半廃墟のような佇まいで、開発も入りません。

完全に遊郭そのものの出入り口が、駅前に出現する異様。

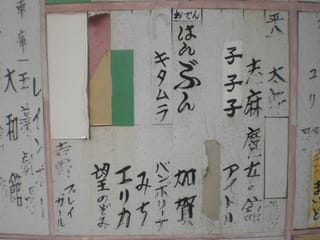

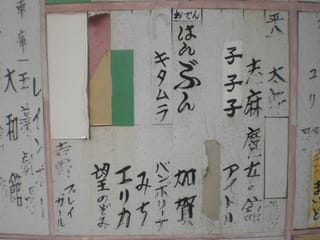

昔のお店の手書き地図ですがネーミングの多彩さにご注目。「泥棒貴族」「ボントン」「バンボリーナ」「子子子」「鳩子」・・・。

建築意匠は当時のまま残っています。

とある一番奥まった所にあったお店には夜間保育の看板が出ていました。さらに小道に入ると力強い看板文字と場末の極限のような店舗の数々。

通るたびに何も変わっていなくてほっとするのです。この界隈、はたして今も営業しているのかどうか不思議なのですが、流石に夜に出向いて確かめる勇気はありません。

四国一の歓楽街であった高松市にも過疎の波が押し寄せ、ずいぶん街中が寂しい気がするのが残念です。お店の看板の多彩な文字に田舎の逞しさを感じます。

この度めでたく、観光地を賑やかに(騒々しく)するミシュランガイドから三ツ星を頂いた松平家の下屋敷跡の栗林公園に、海を渡る世界一の瀬戸大橋、四国88箇所巡り・・・と見所はたくさんあるうどん県ですが、今回ご紹介する場所は子供の頃、知らずに踏み込んだときに、その雰囲気の凄まじさに圧倒された場所です。思えばそれが初めての青線地帯との出会いでした。そこは高松市街地の中心部分に近い、琴平電鉄片原町駅の前にある場所です。近隣には江戸~大正時代からある海に張り出した出島の「城東町」(旧遊郭~赤線~現在も全国区に知れ渡る歓楽街)があるので、そこへのアクセスに使う片原町駅前が青線になったのでしょうか。

〈赤線・青線のある町〉

気品すら漂うボロさ。

ここ20年、半廃墟のような佇まいで、開発も入りません。

完全に遊郭そのものの出入り口が、駅前に出現する異様。

昔のお店の手書き地図ですがネーミングの多彩さにご注目。「泥棒貴族」「ボントン」「バンボリーナ」「子子子」「鳩子」・・・。

建築意匠は当時のまま残っています。

とある一番奥まった所にあったお店には夜間保育の看板が出ていました。さらに小道に入ると力強い看板文字と場末の極限のような店舗の数々。

通るたびに何も変わっていなくてほっとするのです。この界隈、はたして今も営業しているのかどうか不思議なのですが、流石に夜に出向いて確かめる勇気はありません。

四国一の歓楽街であった高松市にも過疎の波が押し寄せ、ずいぶん街中が寂しい気がするのが残念です。お店の看板の多彩な文字に田舎の逞しさを感じます。