※『弾丸旅』とは、「宿泊地以外は駅舎から外に出ない旅」と私が勝手に定義している旅スタイルです。

岡山駅では48分ほどの待ち合わせ時間があります。

先ずは駅スタンプの押印です。

中央改札口で、駅員さんにお願いすると出してくれます。

状態が良く、私としては珍しくきれいに駅スタンプを押すことが出来ました。

日本三名園後楽園と岡山城。そして後楽園で育されているタンチョウがデザインされています。

岡山駅では48分ほどの待ち合わせ時間があります。

先ずは駅スタンプの押印です。

中央改札口で、駅員さんにお願いすると出してくれます。

状態が良く、私としては珍しくきれいに駅スタンプを押すことが出来ました。

日本三名園後楽園と岡山城。そして後楽園で育されているタンチョウがデザインされています。

続いて、地元紙「山陽新聞」を購入しました。

岡山駅と四国を結ぶ列車は6~8番線を使用すると聞いていましたが、3番線にJR四国の赤いアンパンマン列車が停まっていました。何でかな?

この後、このホームに出雲市からの381系電車の特急「やくも18号」が到着しました。

リバイバル塗装の「緑やくも色」です。

この車両が一旦引き上げ、折り返しの「やくも19号」になります。

381系電車は、1973年(昭和48年)7月10日から中央本線特急「しなの」に投入された、国鉄が開発・設計した日本初の車体傾斜式(自然振子式)特急形電車で、後に阪和線・紀勢本線特急「くろしお」、伯備線特急「やくも」にも投入され、昭和・平成・令和まで時代を超えて走り続け、現在では「特急やくも」のみに使用されています。

しかし、2024年(令和6年)4月6日から、特急「やくも」に用いられる381系電車の置き換えを目的として273系電車が導入され始めていて、6月15日までに全列車を置き換える予定です。

381系電車は、ラストランまで通常の「ゆったりやくも色」のほか、リバイバル塗装の「緑やくも色」「国鉄色」で運行しています。

置き換えが完了すれば、国鉄型特急用電車は定期運行からすべて消えることになります。

山陽本線・伯備線・山陰本線下り やくも19号出雲市行。

「やくも」が停車する一部の駅のホームに273系電車「やくも」の「雲」をモチーフにした駅名標とベンチが設置されています。

駅名標は出雲市・松江・米子・倉敷・岡山の各駅に、ベンチは松江・倉敷・岡山の各駅に設定されています。

発車時刻の5分ほど前に入線してきました。

前面中央部に光り輝く逆三角形は、特急シンボルマークです。

1958年(昭和33年)年にデビューした国鉄初の特急形電車151系「こだま」に初めて取り付けられました。

以来、66年か続いた「国鉄特急マーク」も間もなく消えます。

名古屋生活時代に信州方面に出かけるときによく乗った「しなの」以来の乗車です。

最後の乗車になるので、グリーン車に乗ります。

車内はリニューアルされていて、国鉄時代の面影はありません。

発車して間もなく、懐かしい「鉄道唱歌」のチャイムが流れ案内放送が始まります。

今回は車窓を楽しむことは勿論ですが、381系特急電車の独特の揺れを体感します。

国内で初めて実用化した車体傾斜式(自然振子式)は、振り子の原理で車体を傾け、カーブの区間でも一般車両よりも最大時速で20キロ程速く走行できるのが特徴とされていますが、スピードアップを実現した一方、揺れによる乗り物酔いも引き起こし、「はくも」と揶揄されたこともありました。

今でも洗面所には「エチケット袋」が備え付けられています。

因みに、特急「くろしお」の場合は、少々下品に「ゲロしお」と揶揄されていました。

窓はかつてガラスの間にブラインドが入っていた二重構造で、ガラスも劣化でお日様の当たり方ではちょっと曇ってみえるので往路はほとんど車窓写真を撮っていません。

方谷駅で列車交換した「やくも22号」岡山行は、新型の273系電車でした。

「やくも19号」出雲市行の車内から撮影した動画はこちらです。

動画→https://x.com/awabi27605720/status/1799037879047586127

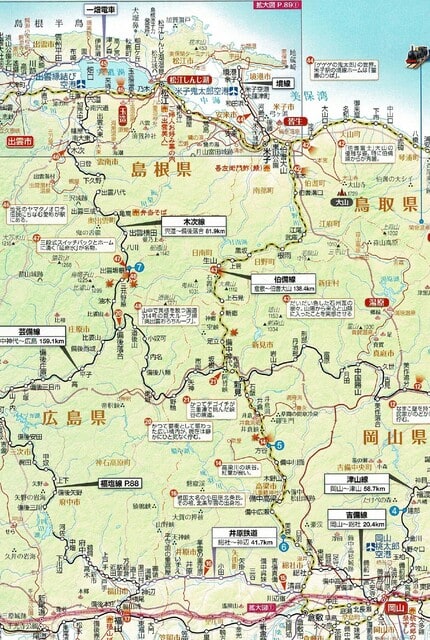

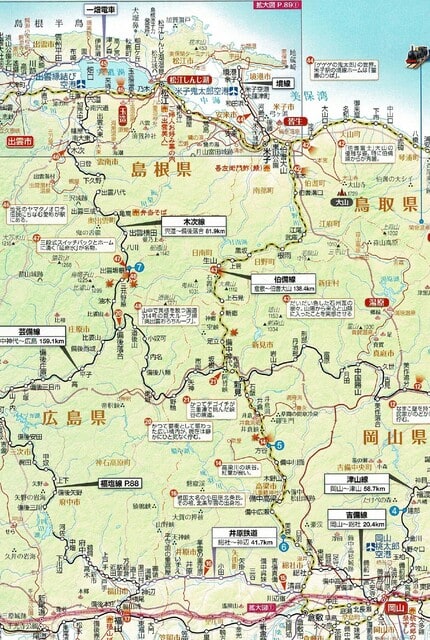

伯備線乗車は2回目ですが、日本百名山や日本百景にも選定され、鳥取県のシンボルの一つとされている中国地方最高峰標高1,729mの大山。見る方角によっては富士形に見えるその山容から、伯耆富士や出雲富士とも呼ばれていますが、今回もその姿を見ることはありませんでした。

米子駅で、JR西日本キハ187系特急型気動車とすれ違いました。

『サンライズ出雲・境線・三江線の旅』で一度だけ乗ったことがあります。

山陰に来たことを実感します。

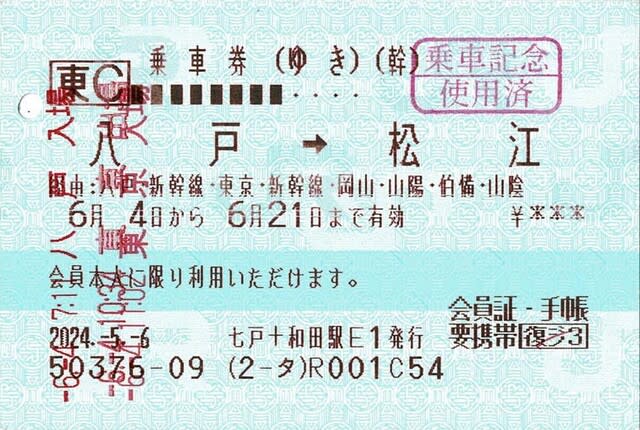

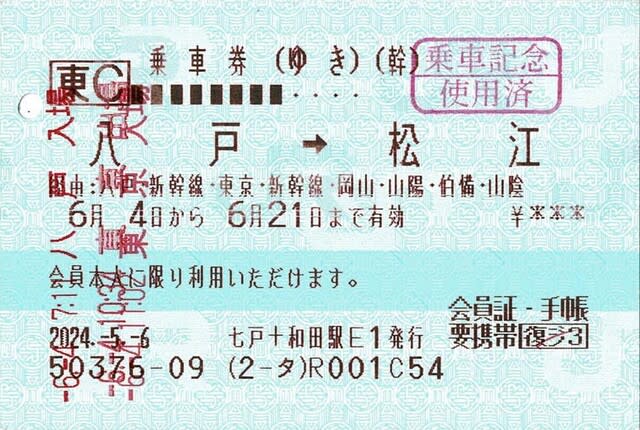

6時25分に出発し、実乗車時間10時間21分。定刻18時55分に松江駅に到着しました。

駅スタンプは改札外で押印しました。

松江城と城の周りのお堀を巡る遊覧船(堀川遊覧船)がデザインされています。

今日のお宿です。

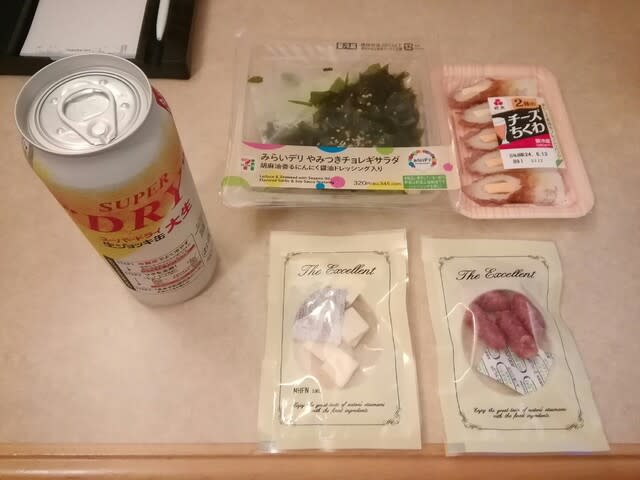

夕食は『コンビニ晩餐』です。

とりあえず、肉・魚・野菜。一人乾杯です。

つづく

岡山駅と四国を結ぶ列車は6~8番線を使用すると聞いていましたが、3番線にJR四国の赤いアンパンマン列車が停まっていました。何でかな?

この後、このホームに出雲市からの381系電車の特急「やくも18号」が到着しました。

リバイバル塗装の「緑やくも色」です。

この車両が一旦引き上げ、折り返しの「やくも19号」になります。

381系電車は、1973年(昭和48年)7月10日から中央本線特急「しなの」に投入された、国鉄が開発・設計した日本初の車体傾斜式(自然振子式)特急形電車で、後に阪和線・紀勢本線特急「くろしお」、伯備線特急「やくも」にも投入され、昭和・平成・令和まで時代を超えて走り続け、現在では「特急やくも」のみに使用されています。

しかし、2024年(令和6年)4月6日から、特急「やくも」に用いられる381系電車の置き換えを目的として273系電車が導入され始めていて、6月15日までに全列車を置き換える予定です。

381系電車は、ラストランまで通常の「ゆったりやくも色」のほか、リバイバル塗装の「緑やくも色」「国鉄色」で運行しています。

置き換えが完了すれば、国鉄型特急用電車は定期運行からすべて消えることになります。

山陽本線・伯備線・山陰本線下り やくも19号出雲市行。

「やくも」が停車する一部の駅のホームに273系電車「やくも」の「雲」をモチーフにした駅名標とベンチが設置されています。

駅名標は出雲市・松江・米子・倉敷・岡山の各駅に、ベンチは松江・倉敷・岡山の各駅に設定されています。

発車時刻の5分ほど前に入線してきました。

前面中央部に光り輝く逆三角形は、特急シンボルマークです。

1958年(昭和33年)年にデビューした国鉄初の特急形電車151系「こだま」に初めて取り付けられました。

以来、66年か続いた「国鉄特急マーク」も間もなく消えます。

名古屋生活時代に信州方面に出かけるときによく乗った「しなの」以来の乗車です。

最後の乗車になるので、グリーン車に乗ります。

車内はリニューアルされていて、国鉄時代の面影はありません。

発車して間もなく、懐かしい「鉄道唱歌」のチャイムが流れ案内放送が始まります。

今回は車窓を楽しむことは勿論ですが、381系特急電車の独特の揺れを体感します。

国内で初めて実用化した車体傾斜式(自然振子式)は、振り子の原理で車体を傾け、カーブの区間でも一般車両よりも最大時速で20キロ程速く走行できるのが特徴とされていますが、スピードアップを実現した一方、揺れによる乗り物酔いも引き起こし、「はくも」と揶揄されたこともありました。

今でも洗面所には「エチケット袋」が備え付けられています。

因みに、特急「くろしお」の場合は、少々下品に「ゲロしお」と揶揄されていました。

窓はかつてガラスの間にブラインドが入っていた二重構造で、ガラスも劣化でお日様の当たり方ではちょっと曇ってみえるので往路はほとんど車窓写真を撮っていません。

方谷駅で列車交換した「やくも22号」岡山行は、新型の273系電車でした。

「やくも19号」出雲市行の車内から撮影した動画はこちらです。

動画→https://x.com/awabi27605720/status/1799037879047586127

伯備線乗車は2回目ですが、日本百名山や日本百景にも選定され、鳥取県のシンボルの一つとされている中国地方最高峰標高1,729mの大山。見る方角によっては富士形に見えるその山容から、伯耆富士や出雲富士とも呼ばれていますが、今回もその姿を見ることはありませんでした。

米子駅で、JR西日本キハ187系特急型気動車とすれ違いました。

『サンライズ出雲・境線・三江線の旅』で一度だけ乗ったことがあります。

山陰に来たことを実感します。

6時25分に出発し、実乗車時間10時間21分。定刻18時55分に松江駅に到着しました。

駅スタンプは改札外で押印しました。

松江城と城の周りのお堀を巡る遊覧船(堀川遊覧船)がデザインされています。

今日のお宿です。

夕食は『コンビニ晩餐』です。

とりあえず、肉・魚・野菜。一人乾杯です。

つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます