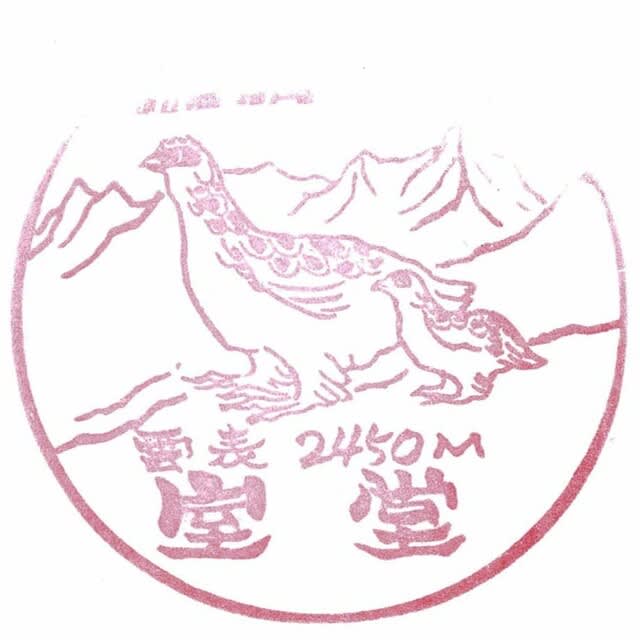

駅スタンプを押して今日のお宿に向かいます。

富山駅でも『エキタグ』だけしか見つけられませんでした。

絵柄は「立山連峰」と「富山市郷土博物館(模擬天守)」がデザインされたものでした。

富山駅でも『エキタグ』だけしか見つけられませんでした。

絵柄は「立山連峰」と「富山市郷土博物館(模擬天守)」がデザインされたものでした。

なんと!こんなサービスがあったんだ!!

これを利用すれば、もう少し色々なところに足を伸ばせたなぁ~。

後の祭り!

お宿は電鉄富山駅直結です。

富山市内の多くの宿泊施設で配布中のようです。

チェックインを済ませ、富山駅前郵便局へ。

ここの風景印の絵柄は、外枠に富山の代表的な駅弁『ますのすし』、その中に「立山連峰」と「富山の薬売り」がデザインされています。

近くに富山中央郵便局があるためか、郵便窓口の営業時間は平日の9時から17時までです。

次に、富山中央郵便局に向かいました。

こちらの絵柄は、「富山城(富山市郷土博物館)」「富山市の市花 ツバキ」「立山連峰」がデザインされています。

一旦ホテルに戻り、今日の夜は・・・・。

入浴剤が付いたお風呂だったので、悩みに悩んだ結果、今夜も『ホテル晩餐』に決定。

先に食料を調達し、ゆっくりバスタブにつかって、疲れを取りました。

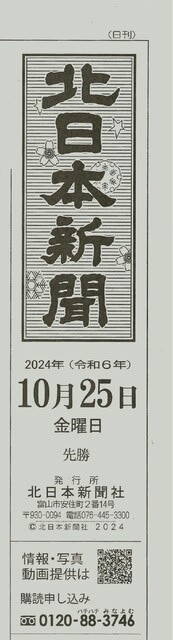

翌朝は、地元紙の購入。

先ずは「北日本新聞」です。

1884年(明治17年)創刊の「中越新聞(後の「富山日報」)」ルーツだそうですが、1940年(昭和15年)に富山日報・高岡新聞・北陸日日新聞・北陸タイムスの4紙が統合して「北日本新聞」の創刊になっています。

発行部数208,161部(2022年6月現在、一般社団法人日本ABC協会調べ)、県下普及率は53.86%(2019年)で第1位だそうです。

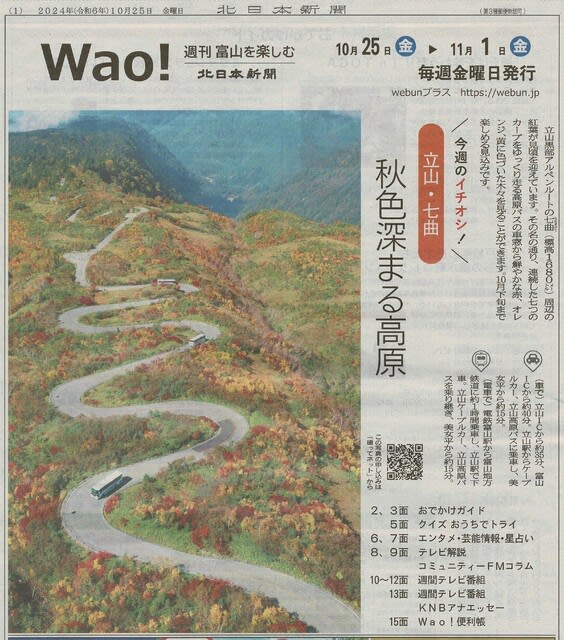

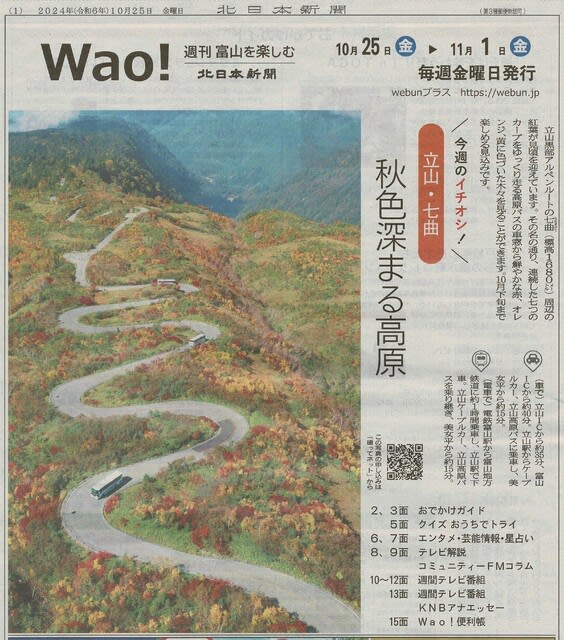

この日は金曜日、テレビ番組表やおでかけ情報を盛り込んだ別冊「Wao(ワオ)!」が折り込まれていて、その一面には昨日通った「立山黒部アルペンルート」の「七曲」の空撮写真が載っていました。

富山県は新聞の競争が激しく、北日本新聞以外にも石川県の北國新聞系列の「富山新聞」もあります。

1923年(大正12年)創刊の「中越附録」をルーツに、翌年「越中新聞」に改題し、戦時中一時休刊したものの、1946年(昭和21年)に復刊し、「富山新聞」に改題しています。

1954年(昭和29年)に金沢市に本社を置く北國新聞社と合併し、現在は北國新聞社富山本社が発行する朝刊専売の富山県の地方紙で、発行部数は4万2602部(日本ABC協会調べ、2019年)で、富山県内でのシェアは約1割の3位だそうです。

この日の1面には、昨日雲の中で見ることが出来なかった「称名滝」が載っていました。

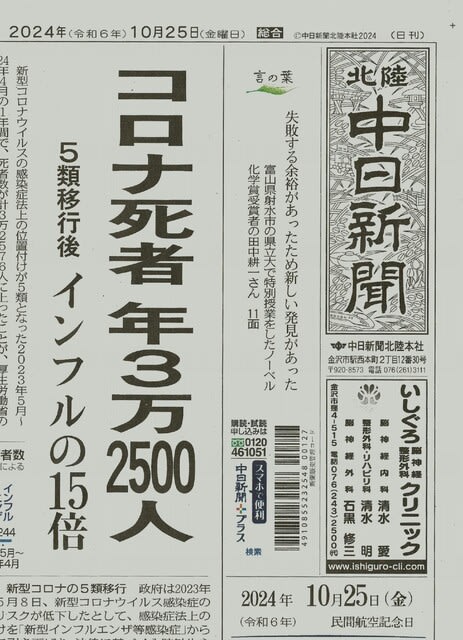

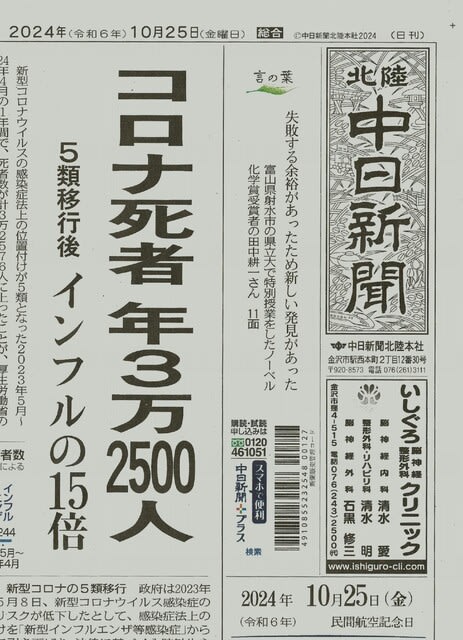

さらには金沢市に本社を置く中日新聞北陸本社が発行する「北陸中日新聞」も富山県に展開しています。

題字の地紋には、稲穂に発行エリアの名所名物である、金沢駅、兼六園の徽軫(ことじ)灯籠、金沢城、山中のこおろぎ橋、輪島漆器の椀、チューリップ、北陸新幹線の絵が描かれています。

地域面にも地紋があり、「えび」「ホタルイカ」「立山・黒部」がデザインされているようです。

新聞に一通り目をとおしたあとは朝食です。

久しぶりに、ホテルの朝食です。

「蒲鉾」「鯖の塩焼き」「白エビのかき揚げ」「切り干し大根」「ます寿し」「ホタルイカの沖漬」「ぶり大根」。

帰りま~す。

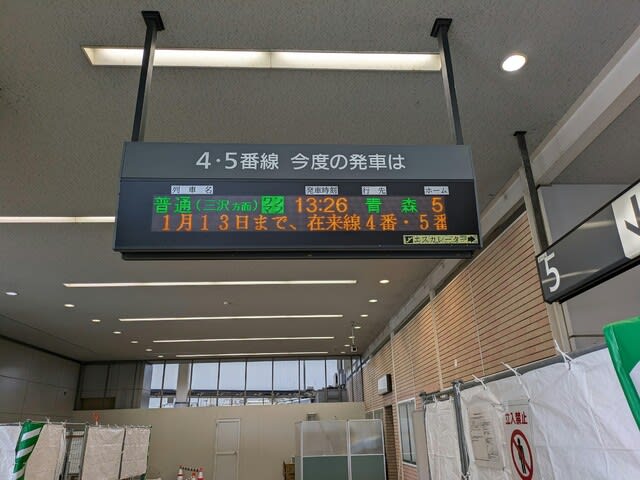

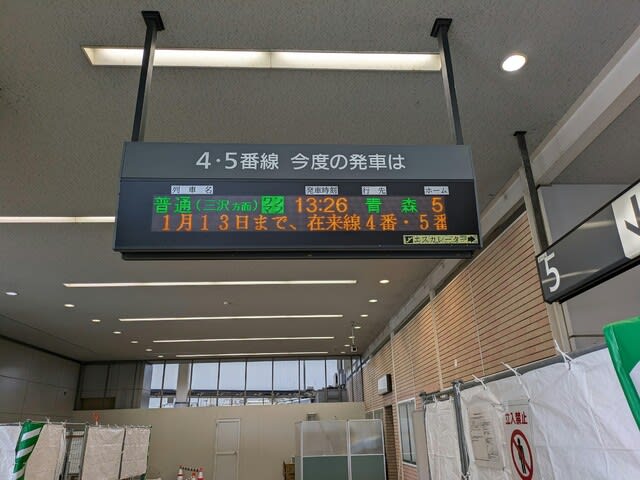

新幹線ホームから在来線ホームが見えます。

仕切りがないので、アナウンスやエンジン音等、音も匂いも伝わってきます。

「かがやき」が輝いていました!

今日は下も天気が良いですね。

日差しが強いのでカーテンを下ろしました。

こんな色だったんだ。

関東平野は所々雨が降っています。

大宮駅で乗り換えです。

E5系とE6系、この角度で見るのが一番好きです。

八戸まで2時間21分。ちょうど良いかな。

それにしてもお天気が良いです。

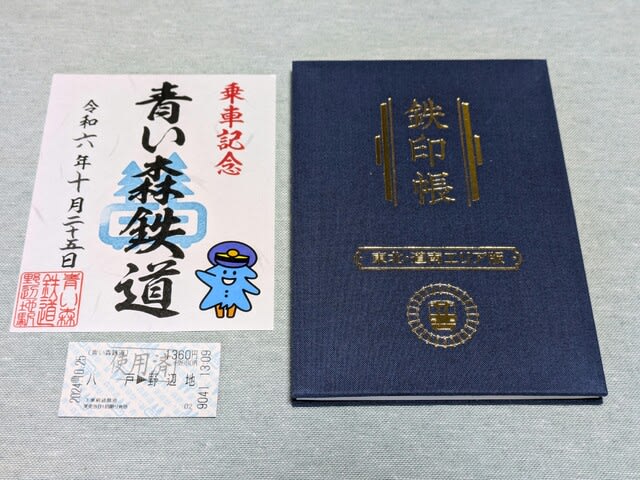

八戸駅の無効印です。

今日の方は押印する位置に配慮して、慎重に押してくれました。

こんなに早い時間帯に帰ってくるのは久しぶりですね。

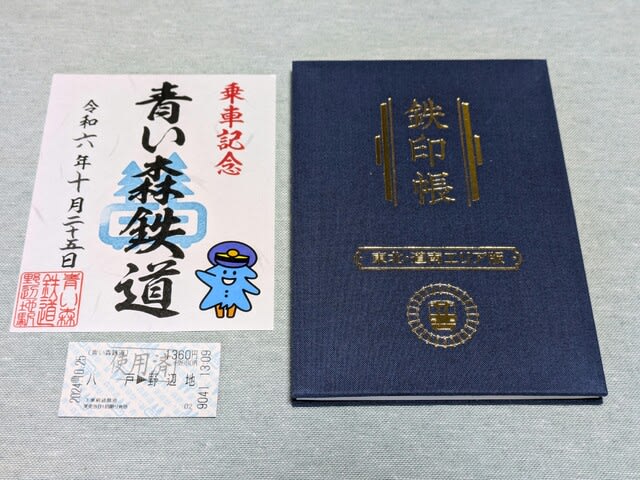

今日の帰りは普通乗車券でしたから、野辺地駅で鉄印を購入して帰宅しました。

おしまい

これを利用すれば、もう少し色々なところに足を伸ばせたなぁ~。

後の祭り!

お宿は電鉄富山駅直結です。

富山市内の多くの宿泊施設で配布中のようです。

チェックインを済ませ、富山駅前郵便局へ。

ここの風景印の絵柄は、外枠に富山の代表的な駅弁『ますのすし』、その中に「立山連峰」と「富山の薬売り」がデザインされています。

近くに富山中央郵便局があるためか、郵便窓口の営業時間は平日の9時から17時までです。

次に、富山中央郵便局に向かいました。

こちらの絵柄は、「富山城(富山市郷土博物館)」「富山市の市花 ツバキ」「立山連峰」がデザインされています。

一旦ホテルに戻り、今日の夜は・・・・。

入浴剤が付いたお風呂だったので、悩みに悩んだ結果、今夜も『ホテル晩餐』に決定。

先に食料を調達し、ゆっくりバスタブにつかって、疲れを取りました。

翌朝は、地元紙の購入。

先ずは「北日本新聞」です。

1884年(明治17年)創刊の「中越新聞(後の「富山日報」)」ルーツだそうですが、1940年(昭和15年)に富山日報・高岡新聞・北陸日日新聞・北陸タイムスの4紙が統合して「北日本新聞」の創刊になっています。

発行部数208,161部(2022年6月現在、一般社団法人日本ABC協会調べ)、県下普及率は53.86%(2019年)で第1位だそうです。

この日は金曜日、テレビ番組表やおでかけ情報を盛り込んだ別冊「Wao(ワオ)!」が折り込まれていて、その一面には昨日通った「立山黒部アルペンルート」の「七曲」の空撮写真が載っていました。

富山県は新聞の競争が激しく、北日本新聞以外にも石川県の北國新聞系列の「富山新聞」もあります。

1923年(大正12年)創刊の「中越附録」をルーツに、翌年「越中新聞」に改題し、戦時中一時休刊したものの、1946年(昭和21年)に復刊し、「富山新聞」に改題しています。

1954年(昭和29年)に金沢市に本社を置く北國新聞社と合併し、現在は北國新聞社富山本社が発行する朝刊専売の富山県の地方紙で、発行部数は4万2602部(日本ABC協会調べ、2019年)で、富山県内でのシェアは約1割の3位だそうです。

この日の1面には、昨日雲の中で見ることが出来なかった「称名滝」が載っていました。

さらには金沢市に本社を置く中日新聞北陸本社が発行する「北陸中日新聞」も富山県に展開しています。

題字の地紋には、稲穂に発行エリアの名所名物である、金沢駅、兼六園の徽軫(ことじ)灯籠、金沢城、山中のこおろぎ橋、輪島漆器の椀、チューリップ、北陸新幹線の絵が描かれています。

地域面にも地紋があり、「えび」「ホタルイカ」「立山・黒部」がデザインされているようです。

新聞に一通り目をとおしたあとは朝食です。

久しぶりに、ホテルの朝食です。

「蒲鉾」「鯖の塩焼き」「白エビのかき揚げ」「切り干し大根」「ます寿し」「ホタルイカの沖漬」「ぶり大根」。

帰りま~す。

新幹線ホームから在来線ホームが見えます。

仕切りがないので、アナウンスやエンジン音等、音も匂いも伝わってきます。

「かがやき」が輝いていました!

今日は下も天気が良いですね。

日差しが強いのでカーテンを下ろしました。

こんな色だったんだ。

関東平野は所々雨が降っています。

大宮駅で乗り換えです。

E5系とE6系、この角度で見るのが一番好きです。

八戸まで2時間21分。ちょうど良いかな。

それにしてもお天気が良いです。

八戸駅の無効印です。

今日の方は押印する位置に配慮して、慎重に押してくれました。

こんなに早い時間帯に帰ってくるのは久しぶりですね。

今日の帰りは普通乗車券でしたから、野辺地駅で鉄印を購入して帰宅しました。

おしまい