2024年(令和6年)10月5日。今日はこの旅の最終日。

名古屋駅の朝は早く、お土産屋さんは早いところでは6時開店です。

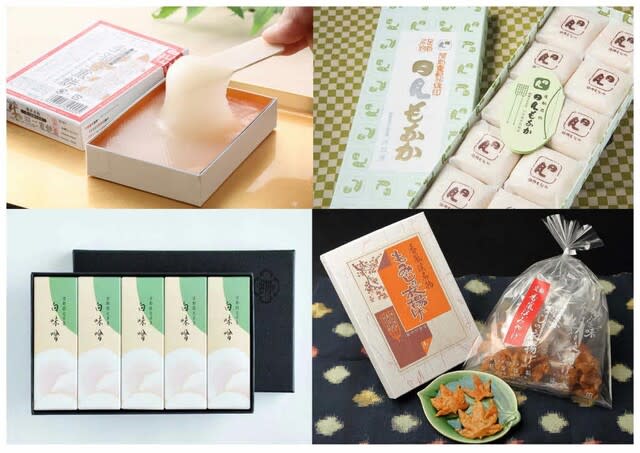

最後はMission4『ういろう』

「ういろう」といっても色々なお店の物がありますが、今回は『青柳ういろう』にします。

ラジオで流れていた「青柳ういろう」のコマーシャルソングは今でも耳から離れません。

♪ポポポイのポイ、お口へポイ

白、黒、抹茶、あずき、コーヒー、柚、桜

青柳ういろう

悔しかったら言ってみな

白、黒、抹茶、あずき、コーヒー、柚、桜

七つの 味を残らずポイ

ポポポイのポイポイポイ

あおや~ぎ ういろう 食べちゃった~あ

私が聞いていた頃は「あずき」でしたが、実際のういろうはこしあんなので正しくは「上がり」と言うそうです。

そのため、放送開始当時は「あがり」でしたが、その後「あずき」と歌っている時期もあったそうで、その頃名古屋にいたことになります。

因みに、現在は「コーヒー」と「柚」は、通年商品としては販売していないそうです。

ういろうは結構重いので、「ひとくち」ういろうを購入しました。

やはり、「コーヒー」と「柚」が入らない5種類でした。

コマーシャルソングのような並びでは入っていません。

『あずき』ではなく、『上がり』と表記されています。

名古屋駅の朝は早く、お土産屋さんは早いところでは6時開店です。

最後はMission4『ういろう』

「ういろう」といっても色々なお店の物がありますが、今回は『青柳ういろう』にします。

ラジオで流れていた「青柳ういろう」のコマーシャルソングは今でも耳から離れません。

♪ポポポイのポイ、お口へポイ

白、黒、抹茶、あずき、コーヒー、柚、桜

青柳ういろう

悔しかったら言ってみな

白、黒、抹茶、あずき、コーヒー、柚、桜

七つの 味を残らずポイ

ポポポイのポイポイポイ

あおや~ぎ ういろう 食べちゃった~あ

私が聞いていた頃は「あずき」でしたが、実際のういろうはこしあんなので正しくは「上がり」と言うそうです。

そのため、放送開始当時は「あがり」でしたが、その後「あずき」と歌っている時期もあったそうで、その頃名古屋にいたことになります。

因みに、現在は「コーヒー」と「柚」は、通年商品としては販売していないそうです。

ういろうは結構重いので、「ひとくち」ういろうを購入しました。

やはり、「コーヒー」と「柚」が入らない5種類でした。

コマーシャルソングのような並びでは入っていません。

『あずき』ではなく、『上がり』と表記されています。

製造・販売をする「青柳総本家」は、140年以上の歴史をもつ名古屋のういろうの老舗で、生産量・販売数は日本一だそうです。

「柳にカエル」のロゴマークは、名古屋市生まれの画家、杉本健吉画伯のデザインで、「柳に飛びつくカエル」は、小野道風の故事より「目標に向かって何度でも努力を繰り返す青柳のチャレンジ精神」を象徴したものだそうです。

なお、柳は英語で「Willow(ウィロウ)」というそうです。

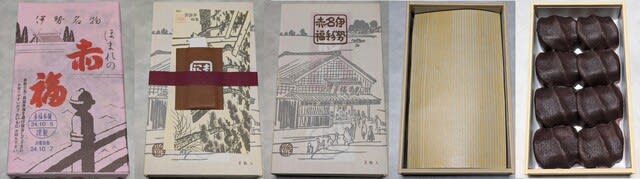

Missionおまけ『赤福』

お餅の上にこし餡をのせた伊勢名物「赤福]は、1707年(宝永4年)の誕生と言われています。

形は伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、餡につけた三筋の形は清流、白いお餅は川底の小石を表しているそうです。

名前の由来は、「赤子のようないつわりのないまごころを持って、自分や他人の幸せを喜ぶ」という意味の「赤心慶福(せきしんけいふく)」の言葉から、「赤福」と名付けたと言い伝えられているそうです。

三重県の名物を愛知県購入するのは邪道なのですが、現在赤福オンラインショップでは北海道・青森県・秋田県への「赤福餅」「白餅黒餅」の発送は、貨物航空便の減少により発送日の翌日に配送できないため、注文を受け付けていません。このような理由により購入しました。

「柳にカエル」のロゴマークは、名古屋市生まれの画家、杉本健吉画伯のデザインで、「柳に飛びつくカエル」は、小野道風の故事より「目標に向かって何度でも努力を繰り返す青柳のチャレンジ精神」を象徴したものだそうです。

なお、柳は英語で「Willow(ウィロウ)」というそうです。

Missionおまけ『赤福』

お餅の上にこし餡をのせた伊勢名物「赤福]は、1707年(宝永4年)の誕生と言われています。

形は伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、餡につけた三筋の形は清流、白いお餅は川底の小石を表しているそうです。

名前の由来は、「赤子のようないつわりのないまごころを持って、自分や他人の幸せを喜ぶ」という意味の「赤心慶福(せきしんけいふく)」の言葉から、「赤福」と名付けたと言い伝えられているそうです。

三重県の名物を愛知県購入するのは邪道なのですが、現在赤福オンラインショップでは北海道・青森県・秋田県への「赤福餅」「白餅黒餅」の発送は、貨物航空便の減少により発送日の翌日に配送できないため、注文を受け付けていません。このような理由により購入しました。

これで今回のMissionはおしまいです。

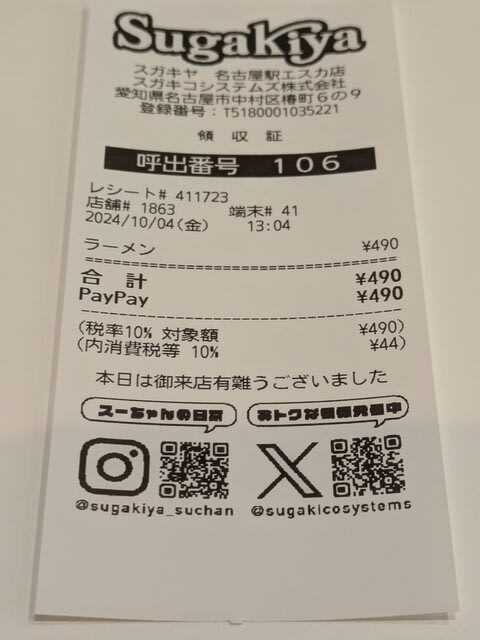

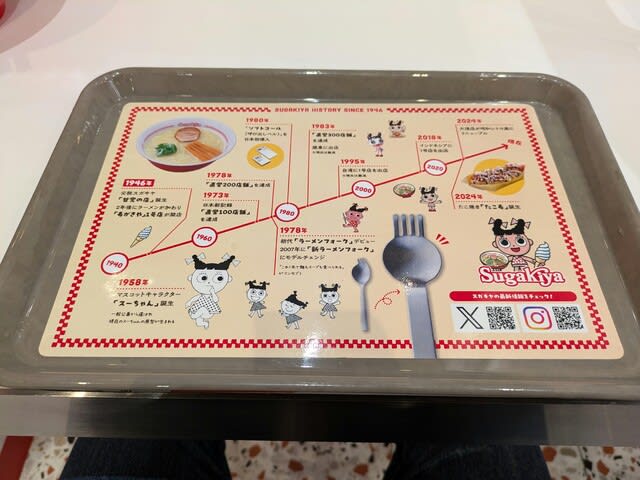

朝食をとって帰路につきます。

勿論、名古屋の朝食と言ったら、朝一の新幹線で着くと必ず食べた「きしめん」です。

名古屋駅には在来線と新幹線のホームが全部で8面ありますが、このホームにきしめん店が11店舗ります。

中でも、現在はジャパン・トラベル・サーヴィスが運営する『きしめん 住よし』は7店舗を占めます。

その中でも、朝6時半から営業している14・15番ホーム大阪側にある『新幹線上り住よし』は、おばちゃんの手際の良さから一番人気と言われています。

7時前だというのに、順番待ちです。

昭和の頃より種類は増えていますが、「きしめん」を注文。

踊る鰹節、懐かしいですね。

残念なのは、早いのは結構ですが、盛り付けが雑です。

お揚げの上に鰹節が載っています。

外国人のアルバイト君が作っていましたが、丁寧に仕事をして欲しいですね。

公式ホームページのメニュー写真です。

丼の向き、盛り付けも全く違いますね。

計画より1時間以上早く名古屋を出ます。

窓側の席を取ったのですが、今日は富士山が見えません。

鵜の木駅を経由して東京駅に向かう場合は、新横浜駅で下車し、多摩川駅経由で蒲田駅に向かうのが早いのです。

JR蒲田駅は今年で開業120年を迎えたそうです。

記念スタンプと台紙が用意されていました。

通常のスタンプと台紙もありました。

こちらは「エキタグ」です。

蒲田駅から東京駅に向かう京浜東北線車内で見ました。

こんなこともあるんですね。

ようやく東京駅まで来たな。という感じです。

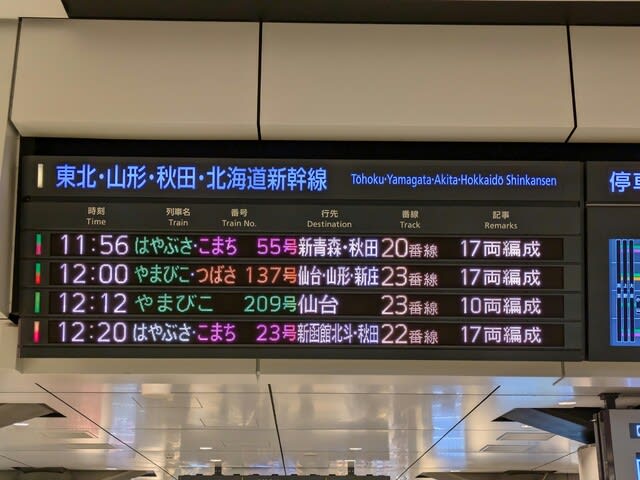

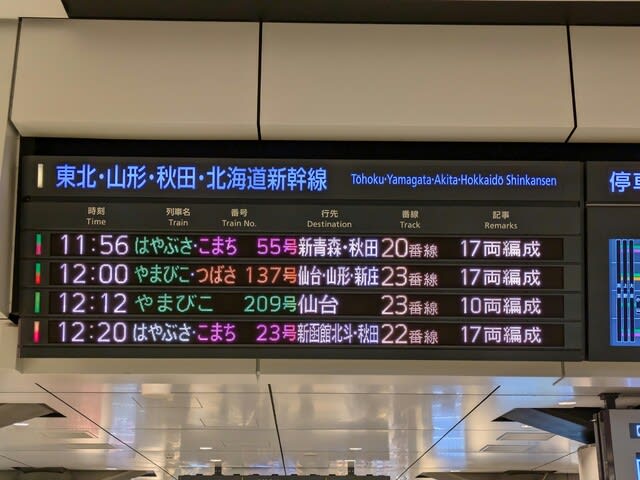

「はやぶさ号」と「こまち号」の連結部分はいつも人気がありますね。

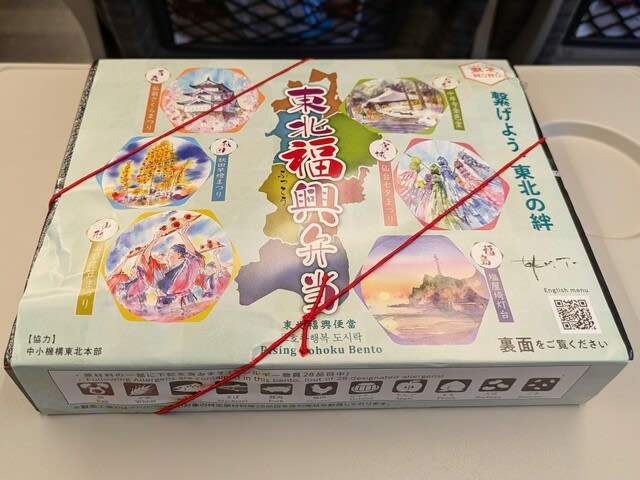

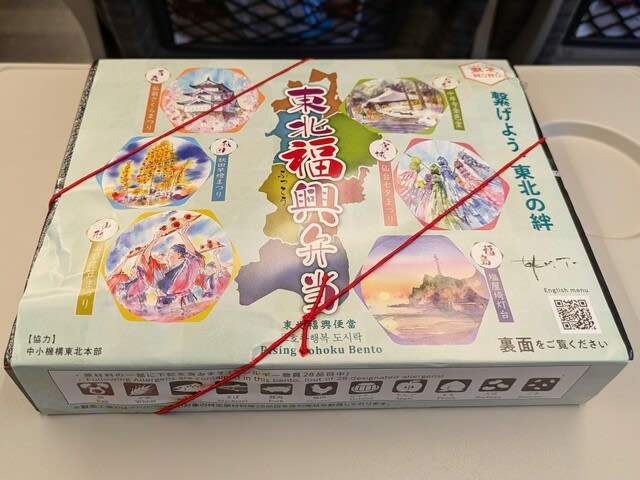

今日の昼食は東京駅で購入した駅弁です。

「東北福興弁当~繋げよう、東北の絆」。

東日本大震災からの”福興”を願い、東北六県の食材を盛り込んだ幕の内弁当で、『東北福興弁当』の第12弾です。

南部富士も雲の中。

三戸トンネルを抜けたら青空が広がっていました。

明るいうちに帰宅できました。

今日の乗車時間は5時間35分でした。

おまけ。

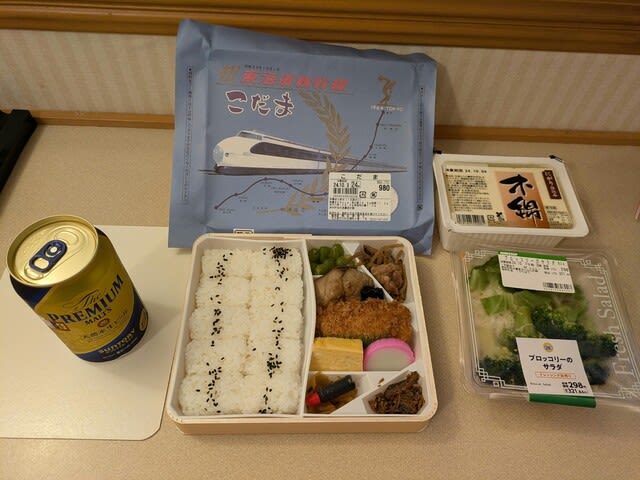

今日の夕食は、新横浜駅の新幹線ホームで購入した「東海道新幹線弁当 60周年記念ver.」です

今年は東海道新幹線開業60周年です。それを記念し、「東海道新幹線弁当」を60周年記念バージョンとして期間限定で販売している駅弁です。

60周年をイメージしたパッケージで、通常版では1本のエビフライを2本に、玉子焼きに「60th」の焼印を入れています。また、とノベルティーカードが付いています。

ノベルティーカードは、2027年をめどに終了すると発表されている、JR西日本が保有し山陽新幹線で運行する「500系」車両でした。

おしまい

朝食をとって帰路につきます。

勿論、名古屋の朝食と言ったら、朝一の新幹線で着くと必ず食べた「きしめん」です。

名古屋駅には在来線と新幹線のホームが全部で8面ありますが、このホームにきしめん店が11店舗ります。

中でも、現在はジャパン・トラベル・サーヴィスが運営する『きしめん 住よし』は7店舗を占めます。

その中でも、朝6時半から営業している14・15番ホーム大阪側にある『新幹線上り住よし』は、おばちゃんの手際の良さから一番人気と言われています。

7時前だというのに、順番待ちです。

昭和の頃より種類は増えていますが、「きしめん」を注文。

踊る鰹節、懐かしいですね。

残念なのは、早いのは結構ですが、盛り付けが雑です。

お揚げの上に鰹節が載っています。

外国人のアルバイト君が作っていましたが、丁寧に仕事をして欲しいですね。

公式ホームページのメニュー写真です。

丼の向き、盛り付けも全く違いますね。

計画より1時間以上早く名古屋を出ます。

窓側の席を取ったのですが、今日は富士山が見えません。

鵜の木駅を経由して東京駅に向かう場合は、新横浜駅で下車し、多摩川駅経由で蒲田駅に向かうのが早いのです。

JR蒲田駅は今年で開業120年を迎えたそうです。

記念スタンプと台紙が用意されていました。

通常のスタンプと台紙もありました。

こちらは「エキタグ」です。

蒲田駅から東京駅に向かう京浜東北線車内で見ました。

こんなこともあるんですね。

ようやく東京駅まで来たな。という感じです。

「はやぶさ号」と「こまち号」の連結部分はいつも人気がありますね。

今日の昼食は東京駅で購入した駅弁です。

「東北福興弁当~繋げよう、東北の絆」。

東日本大震災からの”福興”を願い、東北六県の食材を盛り込んだ幕の内弁当で、『東北福興弁当』の第12弾です。

南部富士も雲の中。

三戸トンネルを抜けたら青空が広がっていました。

明るいうちに帰宅できました。

今日の乗車時間は5時間35分でした。

おまけ。

今日の夕食は、新横浜駅の新幹線ホームで購入した「東海道新幹線弁当 60周年記念ver.」です

今年は東海道新幹線開業60周年です。それを記念し、「東海道新幹線弁当」を60周年記念バージョンとして期間限定で販売している駅弁です。

60周年をイメージしたパッケージで、通常版では1本のエビフライを2本に、玉子焼きに「60th」の焼印を入れています。また、とノベルティーカードが付いています。

ノベルティーカードは、2027年をめどに終了すると発表されている、JR西日本が保有し山陽新幹線で運行する「500系」車両でした。

おしまい