(1) 裁判員制度とは?

(2) 裁判員制度に期待されるもの

(3) わかりやすい裁判

(4) 裁判員に選ばれたら?

(5) 弁護士辻 孝司の取り組み

(1) 裁判員制度とは?

裁判員制度は、一般市民から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒になって、

刑事事件について被告人が有罪なのか無罪なのか、

有罪だとすればどのような刑にすべきかを判断して判決を下す

という新しい刑事裁判の制度です。

(2) 裁判員制度に期待されるもの

裁判員制度には、二つの重要な意義があります。

「民主主義の実現」 と 「刑事裁判の再生」 です。

「民主主義の実現」 市民が、国家機能の一部である裁判に参加するということは、民主主義そのものです。

フランスでも市民が裁判に参加する制度がありますが、それは、 フランスでも市民が裁判に参加する制度がありますが、それは、

フランス革命の際に生まれました。

国王による不公平な裁判を打ち砕いたのです。

裁判という国家権力の行使に市民が参加する裁判員制度には、

市民によって国家権力の行使を監視するという重要な意義があります。

「刑事裁判の再生」 もうひとつの意義は、「絶望的」とまでいわれている日本の刑事裁判を

再生するための起爆剤となりうるということです。

刑事裁判では、「無罪の推定」という大原則があります。

しかし、日本の刑事裁判では有罪率99.9%

裁判になってしまえば、被告人は自ら無実を証明できない限り、

無罪にはならないという悲惨な現状があります。

本来、刑事裁判では、検察官が有罪であることを合理的な疑いという高い

ハードルを超えて証明しなければ有罪にはならないはずです。

ところが、実際の裁判では、被告人・弁護人が無実であることを

裁判官に確信させなければ無罪とはならないのが実情です。

また、「人質司法」と言われるほど、安易に逮捕・勾留が行われ、 また、「人質司法」と言われるほど、安易に逮捕・勾留が行われ、

自白しない限り保釈も認めてもらえないという状況があるため、

憲法で認められている「黙秘権」を行使することもままなりません。

被疑者・被告人になると常に自白を強要されることとなります。

こうした刑事裁判の問題を打開するためには、誰よりも、裁判の主宰者である

「裁判官」が変わらなければなりません。

しかし、「裁判官」は長年の経験と蓄積、伝統、そして官僚組織体制のために

身動きがとれず、容易に変化することはありません。

でも、裁判員が加われば、必然的にこれまでの悪しき慣習に疑問が呈され、

市民の純粋かつ常識的な判断によって、刑事裁判が行われることになるはずです。

裁判官も、裁判員の視線、感覚を意識して、変わらざるをえません。

裁判員制度は本来の裁判の姿に取り戻す契機となります!

(3) わかりやすい裁判

これまでの裁判は、検察官と弁護人が裁判官に対して話しかけています。

つまり、法律の専門化同士で裁判が行われてきました。

したがって、そこで交わされる言葉は、法律の専門用語を駆使したものとなります。

また、職業として法廷を主宰する裁判官には、検察官や弁護人が何を言おうとしているのか、

その意を汲み取って、理解することまで期待されていると言えます。

理解できないのは法律専門家のくせに勉強不足だと、

その理解できない人間が非難されます。聞き手に理解すべき責任があるのです。

ところが、一般市民である裁判員を同じように非難することはできません。

もし、裁判員が理解できないことがあるとすれば、それは、

裁判員に対して話しかけた法律専門家の話し方、説明の仕方が悪いのだと

非難されることとなります。

一般市民である裁判員に、自分の意見を受け入れてもらおうと思えば、まず、

裁判員にわかりやすい論理を、わかりやすい言葉を使って、わかりやすく説得的な方法で、

語らなければならないのです。

そして、長時間の裁判でも、裁判員に飽きさせることなく、

審理に集中してもらえるように工夫することが必要です。

(4) 裁判員に選ばれたら?

① 自分の意見をきちんと言いましょう。

これまで裁判に何の縁もなかった一般市民が、初めて裁判に臨むために

何が必要とされるのでしょうか。

裁判員裁判が、あえて、法律専門家ではない市民に裁判に参加してもらう制度である

ということを考えれば、専門的な法律知識を準備するようなことは

全く期待されていないというべきです。

いや、もっとはっきり言えば、むしろ専門的な法律知識は邪魔とされているのです。

(法律では、法律専門家は裁判員になれないこととされています。)

裁判員は、これまでの生活で身につけた常識、経験則のみを拠り所として、

それぞれが心の中に持っている自分の基準、価値観にしたがって判断すればいいのです。

そして、裁判では、その自分の意見を、自信を持って言うことが そして、裁判では、その自分の意見を、自信を持って言うことが

何よりも大切なのです。

もしかすると、自分の意見の理由をうまく説明できない

かもしれません。

しかし、それは、これまで討論などしたことのない、ほとんどの一般市民にとっては

むしろ当然のことです。

「理由をうまく説明することはできないけれども、でも、そう思うんです。」

そう言うだけで十分です。

その理由を、裁判員からうまく聞き出すのは裁判官の仕事です。

裁判員が理由をうまく説明できるように、理由の説明の仕方を教えるのは

検察官、弁護人の仕事です。

裁判員は、自分の思うとおりの意見を言うことが大切なのです。

② 刑事裁判の基本ルールを知っておきましょう。

裁判員には法的知識が無用だと言いましたが、それでも常識として、

最低限知っておいてもらわないといけない刑事裁判の基本ルールがあります。

サッカーでは手を使ってはいけない、野球ではバットでボールを打つというのと同じように、

刑事裁判にも基本的なルールがあります。

「無罪推定の原則」 「無辜の不処罰」 という2つのルールです。

刑事裁判では、被告人は無罪であることが推定されています。

裁判を受ける段階では、まだ被告人は無罪なのです。

検察官が、被告人が有罪であることを 「合理的な疑いを超えて証明」 できない限り、

無罪とされなければなりません。

「合理的な疑いを超える証明」 というのもわかりにくい言葉ですが、

もし、すべての審理を終えて、有罪なのか、無罪なのか

迷いが残るようなことであれば、

それは無罪にしなければならないということです。

はっきりしないのであれば、被告人に有利に判断しなければならないのです。

そして、「無辜の不処罰」 とは、たとえ10人の犯罪者を処罰できないこととなっても、

万が一にも、たとえ一人でも絶対に無罪の人を処罰してはならないというルールです。

こうしたルールは、これまでの長い歴史の中で人類が多くの過ち繰り返してきた結果として

生まれてきました。

多くの罪のないの人たちが、有罪とされ、自由や命を奪われてきたのです。

そのような過ちを繰り返さないために、人類が悲しい歴史の末にたどり着いた英知が、

「無罪推定の原則」 「無辜の不処罰」 というルールなのです。

残念なことに、この刑事裁判の基本的なルールは、

今の刑事裁判で守られているとは必ずしも言えません。

裁判を受けることとなれば、有罪と推定され、99.9%が有罪とされてしまうのが現状です。

裁判員裁判に期待されるのは、刑事裁判が本来のルール、

人類の英知を再確認し、そのルールにしたがって裁判をすることです。

|

(5) 弁護士辻 孝司の取り組み

裁判員裁判での、わかりやすい裁判を実現するため、

法廷プレゼンテーションの研究・実践に取り組んでいます。

NPO法人国際プレゼンテーション協会、立命館大学「法と心理研究会」

などの協力を得て、法廷プレゼンテーションを研究し、

裁判員裁判に備えています。

裁判員の気持ちを惹きつけ、理解してもらい、説得し、賛同を得ることは、

これまでのような法律専門家だけを対象とした弁護活動では対応できません。 |

|

弁護人は、裁判全体の構成、シナリオ、表現方法等の戦略を立てて、

裁判に臨まなければなりません。

これまでに日本の弁護士が誰も経験したことのない新たな法廷戦略を立て、

新たな説得技術を磨かなければなりません。 |

|

裁判員裁判に対応したプロフェッショナルの弁護活動を提供します。

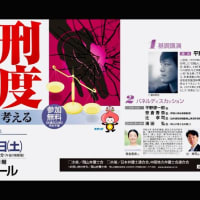

|  岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前

岡山弁護士会シンポ「死刑制度について考える」に出演しました。2023.1.28

1年前