goo blogのサービス提供終了に伴い、このブログは移転しました。

新しいブログは、こちらになります。

過去の記事もこれまでとおりにご覧いただけるように移転しております。

ブックマークしていただいている皆様には、新ブログへの変更をお願いいたします。

なかなか更新できていなかったのですが、今後は更新回数も増やしていきますので、ぜひご覧ください。

goo blogのサービス提供終了に伴い、このブログは移転しました。

新しいブログは、こちらになります。

過去の記事もこれまでとおりにご覧いただけるように移転しております。

ブックマークしていただいている皆様には、新ブログへの変更をお願いいたします。

なかなか更新できていなかったのですが、今後は更新回数も増やしていきますので、ぜひご覧ください。

京都府警の警察学校で、これからバリバリ活躍していく若手刑事に向けて講話、テーマは「弁護士から見た警察捜査」です。

取調べや秘密接見交通権の問題について話をしました。

いつもは1コマ(80分)なのだけど、今日は2コマ(160分)やってくれと言われました。

せっかく時間があるので、昨年、京都弁護士会で制作したドラマ「#えんざい」と、湖東記念病院のえん罪被害者西山美香さんのインタビュー動画を見てもらいました。

市民に取調べへの弁護人立会いと再審法改正の必要性を理解していただくために制作したものですが、警察官にこそ見てもらうべきドラマと動画だと感じました。

西山さんご本人の話は説得力が違います。

ドラマと動画はこちらから見ることができます。

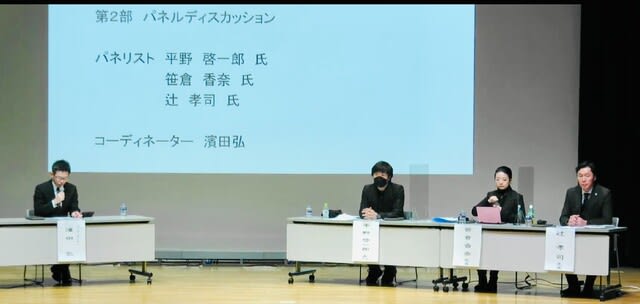

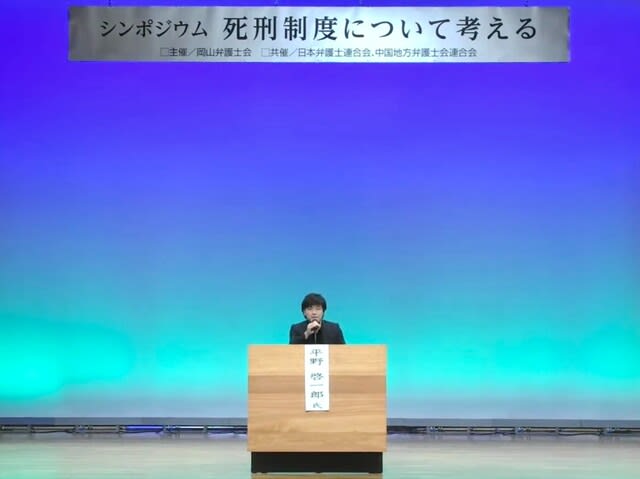

岡山弁護士会主催のシンポジウムにパネリストの一人として出演しました。

メインゲストは芥川賞作家の平野啓一郎氏です。

京都大学法学部在学中に『日蝕』(1998年)で芥川賞を受賞され、以後も、多くの作品を執筆されています。

昨年は、「空腹を満たしなさい」がNHKでドラマ化され、また、「ある男」が妻夫木聡主演で映画化されました。

映画「ある男」は日本アカデミー賞の13部門で優秀賞を受賞しています。

そんな平野氏ですが、死刑についても問題意識を持っておられて、「死刑について」という本を出しておられます。

ということで、平野氏に講演して頂いた後、学者と弁護士も交えてパネルディスカッションをするということになり、甲南大学の笹倉香奈教授と私がパネリストとして参加してきました。

芥川賞作家と一緒に登壇できるという身に余る光栄な機会をいただきました。

(証拠の写真です!)

平野氏の講演では、もともと死刑存置派だった自分が、死刑廃止に考えが変わっていったことについて話されました。

パネルディスカッションでは、世界における死刑廃止の動向、えん罪の問題、犯罪被害者支援と死刑廃止、弁護士会として死刑廃止に取り組むべきことなどについて、

学者(研究者)、弁護士、平野氏が、それぞれの立場から話をしました。

会場参加者とYoutubeでの配信視聴者で400名以上の方にご覧いただけたようです。

3月には袴田事件の高裁決定も出る見込みになっています。

死刑は、その人の存在そのものを消し去ってしまうという刑罰です。

えん罪(犯人でない人を犯人とする、量刑を判断する上での事実を誤認するなど)によって、無実の人、死刑になるべきでない人に、死刑を執行することは決して許されません。

神ではない人間がやる刑事裁判、「人」が死刑にすべきか否かを判断します。

最後は「人」が判断する以上、どんなに刑事司法制度を改善したとしても、完全に100パーセント間違いのない裁判はあり得ません。

死刑制度が存在している限り、間違って死刑になってしまう人が必ず出てきてしまいます。

人の命を奪った犯罪者は命を持って償うべきだという考えに立つとしても、死刑になるべきでない人が間違って死刑になってしまうことは許せないはずです。

刑事司法制度としては、刑罰として死刑制度を維持していくことは無理であると言わざるを得ません。

せっかく岡山を訪れたので、翌朝、早起きして岡山城と後楽園を周回してランニングしてきました。

お土産は、やっぱり「きびだんご」

警察に疑われて、取調べに呼ばれている。

弁護士が警察や検察に同行して、取調べの間、ロビーや待合室でずっと待機して、いつでもすぐに弁護士に相談してもらえる態勢を組む。

そんなご依頼が、この数年、とても多くなっています。

まだ逮捕もされていない初期の段階、この段階で弁護士がついて、一緒に取調べに対応することには大きな意味があります。

そんな弁護人の重要性を理解してもらうために、京都弁護士会でリーフレットを作りました。

無実なのに間違って有罪判決を受けてしまったらどうしたらいいのか?

再審制度を改正しなければなりません。

わかりやすいリーフレットです。ぜひご覧になってください。

1月11日は成人の日

民法が改正され、 2022(令和4)年4月1日から、20歳とされていた成人の年齢が18歳に引き下げられました。

が、やはり長年の習慣となっていた20歳成人の感覚から脱することは難しいようで、ほとんどの地域で「20歳の集い」など題して20歳になる学年を対象として成人の日の式典が開催されたようです。

民法の成人年齢引き下げとしては、18歳になれば一人で契約をすることができる、父母の親権に服さなくなるという意味があります。

18歳になれば、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになったのです。

そのため、18~19歳の人が騙されたり、間違って契約してしまう消費者被害に遭うようになるのではと心配されています。

民事上の契約以外の場面でも変化があります。

選挙権については公職選挙法が改正され、すでに2016年から18歳に引き下げられていました。

裁判員に選ばれる候補者名簿は、衆議院議員の有権者名簿を基にして作成されますので、選挙権と一緒に18歳になってもよさそうなものだったのですが、20歳以上のものから選ばれることになっていました。

ただ、それも民法の成人年齢引き下げに合わせて、いよいよ令和4年4月1日から18歳に引き下げられることになりました。

もっとも裁判員候補者名簿は一年ごと(1月1日~12月31日)に作成、翌年分を11月頃に編成するため、令和4年の名簿(令和3年11月に編成)には、まだ20歳未満の人は載っていませんでした。

令和5年の名簿は、成人年齢引き下げ後の令和4年11月に編成されていますので、18歳以上の人が載っています。

ということで、令和5年からは18歳、19歳の人も裁判員に選ばれる可能性が出てきました。

テレビや新聞を見ない、パソコンも使わない、情報はスマホから。

タイパを重視し早送りで映画を見る、音楽はイントロ不要、いきなりサビから。

そんなZ世代に、どうすれば伝わるのか?

法廷での弁護にも新たな工夫が必要です!